「鶴見俊輔の世界」のとびらをひらく。- 2019年に「やりたいこと」をはじめる。

2019年にしようと思っていたことに、さっそくとりかかる。「やるべきこと」ではなく、「やりたいこと」。

2019年にしようと思っていたことに、さっそくとりかかる。「やるべきこと」ではなく、「やりたいこと」。

それは、思想家の鶴見俊輔(1922-2015)の著作を読むこと。

読むことの「先」になにが明確にあるのかはわからない。明確に「読む目的」があって読む本もあるけれど、鶴見俊輔の著作が、ぼくをどこにつれていってくれるのかはわからない。

なお、鶴見俊輔の著作にふれることは初めてではない。20年ほどまえに、鶴見俊輔の作品にふれたことがある(鶴見俊輔をめぐる論考やエッセイはいくつか読んだことがある)。でも、当時は、ぼくの側が「読む準備ができていない」状況であったのだと思う。

今回ふたたび読もうと思った直接的なきっかけは、2018年に読んだある本の「あとがき」の記述であった。

それらの本は、加藤典洋『戦後入門』(ちくま新書、2015年)と見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(岩波新書、2018年)。

加藤典洋は、じぶんという書き手をつくってくれた鶴見俊輔にどうしても読んでほしいと、大著『戦後入門』の執筆を急いでいたが、まにあわなかった。いっぽう、見田宗介は、「鶴見さんの、素朴なポジティヴなラディカリズムは、一番大切なことをわたしに教えてくれた」と書き、自著を鶴見俊輔に捧げている。

心から尊敬する加藤典洋と見田宗介の両氏が、鶴見俊輔から「教えられたこと」をそれぞれの生のなかで、それぞれの仕方で継承している。

ぼくはそのように続いてゆく「(一番)大切なこと」を、ぼくの仕方で、ひろいだしたくなったのである。でも、明確な仕方で、目的地がわかっているわけではない。ただあるのは、きっとぼくにとって大切なこと(気づきなど)があるのだという感覚だけだ。

鶴見俊輔の著作を読むために、いろいろと「助走」はしてきたつもりだ。加藤典洋と見田宗介の著作を読んできたことも、ある意味、「助走」だとも言える。

「鶴見俊輔」についてふれられているものも読んできた。見田宗介は、鶴見俊輔について、たとえば、つぎのような逸話を論壇時評として書いた文章のなかにすべりこませている。

…(…「こんど出た吉本隆明の『ナショナリズム』をもう読みましたか?わたしが徹底的に批判されているんです。すばらしい論文です。ぜひ読んでみて下さい」。学生であったわたしに鶴見は目を輝かせて言った。爽快だった。本質的な思想家は、論争での勝敗などには目もくれぬものだ)。

見田宗介『現代日本の感覚と思想』(講談社学術文庫、1995年)

もちろん、ここには「見田宗介の眼」を通した「鶴見俊輔」が語られている。そうだとしても、ここにはとても大切なことが語られていると、いくども読み返してきた箇所だ。

というわけで、2019年、さっそく「鶴見俊輔コレクション」の一冊、鶴見俊輔『思想をつむぐ人たち』黒川創編(河出文庫)を手に入れて、読み始めることにした。

「自分の足で立って歩く」と題された第1章の最初に、「イシが伝えてくれたこと」という文章(談話をもとに文章化されたもの)が置かれている。その最初から、ぼくの思考と感覚は、鶴見のことばにつかまれてしまう。

西洋哲学史は、その全部をプラトンに対する注として読むことができるという。その傾向は中国にもあって、あらゆる著作は『論語』に対する注として読めるというふうに、新しい発見は全部新しい注として発表される。

これはおもしろいかたちなのだが、哲学史の書き方は、必ずしもそうでなくてもいい。自分がすでに採用している生き方に対するコメンタリーとして、哲学を書くこともできる。どちらかといえば、私はそちらのほうを採りたい。哲学というものを、個人が自分で考えて動くときの根元の枠組みとして考えたい。鶴見俊輔『思想をつむぐ人たち』黒川創編(河出文庫)

「自分がすでに採用している生き方に対するコメンタリーとして、哲学を書く」。

これだけでもぼくは心ひかれるけれど、「イシが伝えてくれたこと」という文章は、たくさんのことをぼくに教えてくれる。

今年も、すばらしい出会いが、目の前にひろがっていることを予感する。

勝手に立てていた「見切り」の看板をはずす。- 電子書籍の「脚注(footnote)」の操作性の体験から。

たとえば『古事記」のような作品を電子書籍で読むことを、ずいぶんと長いあいだ、じぶんの「オプション」から外していた。

たとえば『古事記」のような作品を電子書籍で読むことを、ずいぶんと長いあいだ、じぶんの「オプション」から外していた。

古典作品だから紙の書籍でじっくり読みたいと思っていたのではなく、「脚注」が読みにくいのではないかと思っていたからだ。

はじめて読むときは脚注のついている箇所を読み飛ばしてゆくというのもひとつの方法だけれども、やはりいろいろと知らないことがあるし、また脚注に大切なこと(核心的なこと)が書かれていることもあるから、脚注は、いつも見るわけでなくとも、いつでも見れるようにしておきたいと、ぼくは思っている。

なかには、脚注に飛ぶ必要のないようにつくられている本もある。たとえば岩波文庫版の『論語』は、それぞれの言行録ごとに、原文・読み下し・現代語訳・簡単な注が記載されていて、わざわざ本のうしろの脚注に飛ぶ必要はないように工夫がほどこされている。とはいえ、言行録のそれぞれが「短い文章」だからできる工夫でもあるので、すべての本をそうするわけにはいかない。

でも、『古事記』をきっちりと読みたくなって、岩波文庫版の『古事記』を電子書籍で購入したら、ずいぶん長いあいだ、オプションではないと思っていた「見切り」は、ぼくの勝手な「見切り」であったことがわかる。

本文を読んでいて、脚注に飛びたいときは脚注をクリックすると脚注に飛ぶ。そうして脚注をふたたびクリックすると、その脚注が付されている本文の場所に戻ってくるのだ。

紙の本で読んでいるときよりも、容易だ。紙の本で読んでいるときは、脚注のページにしおりなどをさして、脚注のたびにそのページを開いていたけれど、そのプロセスがクリックで済んでしまう。

これは便利で、脚注の多い本も電子書籍でまったく問題ないというか、電子書籍のほうがよい部分もあるなと思っていたら、ふと、脚注に飛ぶのではなく、脚注をクリックするとページ下かどこかに脚注が現れるとさらによいなあと感じる。

そう感じながら、「あれ、アマゾンの電子書籍はどうだったかな」と思い、たしか脚注の多かったEdward Saidの著作『Orientalism』を開いて、脚注をたしかめる。そうしたら、なんと、脚注(Footnote)の番号をクリックすると、脚注がそのページの下に、くりだすようにして現れるのであった。さらに、そこから、巻末の脚注に飛ぶこともできる。

だいぶ前から、このような機能に変わっていたのだろうけれど、ぼくの理解と利用は、この「だいぶ前」で止まってしまっていたのだ。

電子書籍の「脚注」にかぎらず、ぼくたちは、生きているなかで、ものごとを、なんらかのタイミングで「見切る」ということをしてしまうことがある。これはこんなものかと見切って、そこに「見切り」の看板をじぶんで立ててしまう。

でも、あたりまえのことだけれど、人や社会は、時間とともに変わってゆく。「見切り」の看板を勝手に立てて、その後、その看板の背後の景色も内実もずいぶんと変わったのにもかかわらず、そこに立ち入ろうとしないのは、じぶんの思い込みのせいだったりする。

とりわけ、情報技術関連においては、「これはだめだな」という機能なりが、月や年が変わったら、だめではなくなったりする。

だから、ぼくたちが生きているあいだには「見切る」こともあるし、それが個人の生において大切なことであることもあるけれど、ひとまず「暫定的見切り」くらいにして、オープンな姿勢を保持しておきたい。

3D的な視線を超えて、4D、つまり3Dに時間軸を加える視線を身に付けたい。

本(テクスト)と読み手の相互的なかかわりあいのなかで。- シュリーマン『古代への情熱』を読んだ「昔」と「今」のあいだ。

だいぶ昔に読んだ本で、また読みたくなるような本。そして読みたくなって、その本をふたたび手に入れて、読んでゆく。ぼくにとってのそんな本の一冊に、シュリーマン『古代への情熱ーシュリーマン自伝』村田数之亮訳(岩波文庫、1954年)がある。

だいぶ昔に読んだ本で、また読みたくなるような本。そして読みたくなって、その本をふたたび手に入れて、読んでゆく。ぼくにとってのそんな本の一冊に、シュリーマン『古代への情熱ーシュリーマン自伝』村田数之亮訳(岩波文庫、1954年)がある。

ぼくが最初に『古代への情熱』を手にとったのは、おそらく、10代のころの学校の夏休みかなにかの折に、「読書感想文」用の図書としてであった。当時は学校の授業をのぞいてはほとんど「本」を読まず、読書感想文用の図書リストのなかから、なんとか、少しは読みたいと思う一冊をと思いながら、「古代への情熱」という名前に魅かれて、ぼくはシュリーマンの『古代への情熱』を手にとったのだと記憶している。

小さいころから、「ここではない、どこか」を時間的に、あるいは空間的に思いっきりひきのばしたようなものが好きであった。時間的に(過去のほうへ)ひきのばせば、それはたとえば「古代」になるし、空間的にひきのばせば、それはたとえば「宇宙」になる。だから、「古代」ということばにも、どこか魅かれるのであった。

なお、すてきな名前のタイトルだけれども、「古代への情熱」というタイトルは、原著の書名ではない。本書はシュリーマンの「自叙伝」の訳であるのだけれど、それはもともと著書『イリオス』(1881年)に収められていた文章であり、自叙伝的な文章は「少年時代と商人時代」の章にあたる。

「少年時代と商人時代」の章はそれほど長くないが、今回、この章を読んでいて、ぼくはとても楽しく読むことができたし、また、シュリーマンはこんなことを言っていたんだ、こんなふうに行動していたんだという「発見」を、ぼくはいくつもすることになった。そのような「発見」にたちどまっては、ぼくは深く考えさせられることもあったのだ。

それにしても、40歳をすぎたころから、ぼくはなぜか、「読書感想文」用の図書としてずっと前に読んだ本を読みたくなり、ぼくはそのような本をじっさいに手にとっては、読んでみるのだ。シュリーマンの『古代への情熱』もその一冊であり、そのほか、ヘルマン・ヘッセの本だったりする。

そのような「状況」が、ぼくと昔に読んだ本たちの<あいだ>に生まれつつあるとき、思想家・武道家の内田樹の書く文章のなかで「テクストと読み手の相互的なかかわりあい」について書かれたことばが、ぼくの、この状況と経験にひびいてくるのであった。

内田樹は、「自称弟子」として慕う「師」である哲学者レヴィナスの発することばのなかから、「テクストと読み手の相互的なかかわりあい」にかんする箇所を引用している。

レヴィナスは、つぎのように述べている。

私たち現代人もしばしばこう言わないだろうか。「こんな状況になったせいで、パスカルのあのことばの意味がやっと分かった」とか、「モンテーニュのあのことばの意味が分かった」とか。偉大なテクストが偉大であるのは、まさしくテクストに導かれて事実や経験に出会い、その事実や経験がテクストの深層を逆に照らし出すという相互作用のゆえではないだろうか(QLT,p89)。

内田樹『他者と死者ーラカンによるレヴィナス』(文春文庫)※「QLT」は、レヴィナス『タルムード四講話』内田樹訳(国文社、1987年)

「人は「事実や経験」への出会いによって、いろいろな本やテクストが「分かる」ようになる」と人は思うだろうが、レヴィナスは、その「前段階」として、「事実や経験」への出会いのまえに、「テクストとの出会いと導き」があるのではないかと述べている。そのように、テクストと読み手の<相互作用>をとらえている。

もう少しわかりやすくするために、このレヴィナスのことばの引用につづいて書かれる、内田樹の事例も挙げておこう。

…夏目漱石を少年期に読んだときと、中年になってから読んだときとでは、テクストの表情は一変する。私たちは同じテクストにまったく別の相貌があることを知る。そして、もし私たちが「大人」になったせいで漱石のテクストを読めるようになったのだとしたら、その成熟には、少年期に漱石を読んだ経験がすでに関与しているのである。

内田樹『他者と死者ーラカンによるレヴィナス』(文春文庫)

この事例は、シュリーマン『古代への情熱』というテクストとぼくとの<相互作用>と重なるように、ぼくはこの箇所を読みながら思ったのだ。今回30年ちかくぶりに『古代への情熱』を読みながら、ぼくはそこに「まったく別の相貌」があることを知る。いろいろな「発見」を、ぼくはするのだ。でも、そのことは、この30年ちかくの「経験と成熟」だけでなく、10代にシュリーマンを読んだ経験が「すでに関与している」というのだ。

そんなことを考えていたら、「そんなこと」もあるだろうなと、ぼくは思うのであった。シュリーマンだけでなく、ヘルマン・ヘッセの「テクスト」をいっそうの深みにおいて読むことのできる経験においても、あの当時の「テクストとの出会いと導き」があったのだということもである。「そんなこと」もあるのだ。

そんなふうにして、「テクストと読み手」の<相互作用>を、じぶんが生きてきた時間のなかに見出してゆくのもおもしろいと思う。「本」というのは、だからいっそうに深いものだとぼくは思い、また、じぶんを変えてしまうような「本との出会い」はとても幸福なことだとも思う。

と、書きながら、一見すると、明確にじぶんを変えるような本でなくとも、本と出会い、その本を手にとって、ページをひらくとき、そこにはその後の人生の道ゆきをつくってゆくのような<相互作用>がはじまっているのだとも、思ったりするのである。

「書物の現在」(真木悠介)。- 真木悠介にとっての「書物」。『気流の鳴る音』の電子書籍化の折に。

1977年に世界に放たれた、真木悠介(社会学者である見田宗介の筆名)の名著『気流の鳴る音 交響するコミューン』(筑摩書房、1977年)。

1977年に世界に放たれた、真木悠介(社会学者である見田宗介の筆名)の名著『気流の鳴る音 交響するコミューン』(筑摩書房、1977年)。

この本の「ちくま学芸文庫」版の背表紙には、この本の紹介として、つぎのように書かれている。

「知者は<心のある道>を選ぶ。どんな道にせよ、知者は心のある道を旅する。」アメリカ原住民と諸大陸の民衆たちの、呼応する知の明晰と感性の豊饒と出会うことを通して、「近代」のあとの世界と生き方を構想する翼としての、<比較社会学>のモチーフとコンセプトを確立する。

真木悠介『気流の鳴る音』≪ちくま学芸文庫版、2003年≫

『気流の鳴る音』については、ぼくもこれまでにいろいろなブログで書いてきた。主題的に書いたブログとしては、たとえば、つぎのようなブログがある。

●「「分類不能の書」との出会い。- 真木悠介『気流の鳴る音』のどこまでもひろがる魅力。」(2018年11月21日)

●「生きかたにかんする「必読書」の一冊。- 真木悠介『気流の鳴る音』という必読書。」(2018年10月25日)

●「「若い人に贈る一冊」を選ぶとしたら。- 真木悠介『気流の鳴る音ー交響するコミューン』。」(2017年11月4日)

『気流の鳴る音』は、ぼくの深いところにまで、影響を与えつづけてきた本である。影響されたのは、きっと、ぼくだけではないと思う(影響された本として『気流の鳴る音』がとりあげられているのをときどき読む)。

この『気流の鳴る音』は『真木悠介著作集第Ⅰ巻』(岩波書店)としても出版されているが、その「ちくま学芸文庫」版が、電子書籍として、世に放たれる(BookWalkerでは2018年12月7日)。

この名著が、いよいよ「電子書籍」となる。時代の変遷を感じるとともに、真木悠介先生はどのように思っておられるのか、と想像してしまう。というのも、真木悠介は「書物」に特別な思いをよせているからだ。

ちなみに、見田宗介の著作の電子書籍は、ぼくの知るかぎり、現在(2018年12月6日現在)のところ、『現代社会の理論』『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(いずれも、岩波新書)、『まなざしの地獄』(河出書房新社)、大澤真幸との共著『二千年紀の社会と思想』(atプラス叢書)がある。このうち、『現代社会の理論』(岩波新書、1996年)は、2018年に電子書籍化され、内容の一部が更新されている。

このように、見田宗介の著作はすでに「電子書籍」があり、その意味で『気流の鳴る音』の電子書籍化は「初めて」のことではないけれど、第一に、真木悠介名での著作(世に容れられることを一切期待しない著作)の電子書籍化は「初めて」であり、また第二に、この、1977年の名著の電子書籍化には、よろこばしい気持ちとふくざつな気持ちが、ぼくのなかで混合しているのだ。

「書物」のことについて、真木悠介は、他の名著『時間の比較社会学』(岩波書店、1981年)が1997年に「岩波同時代ライブラリー」に入ったときの「同時代ライブラリー版への後記」で、つぎのように書いている。

…わたしは初版の本としての装幀を強く愛しているので、この形で読者の手にされたいという願望もあった。けれども書物は、刊行された以上、ある種公共の存在としての規格を与えられてしまうものだから、著者の個人の思い入れのようなものは禁じて、実際上の読者の好便ということを優先することとした。このような著者の心意を感受して下さったライブラリー版の編集者、加賀谷祥子さんの尽力とセンスのおかげで、新しい版はまた、別の美しいものとすることができた。

真木悠介『時間の比較社会学』(岩波書店、1981年→岩波同時代ライブラリー版、1997年)

『気流の鳴る音』も、「初版の本としての装幀」を、真木悠介は強く愛していたかもしれない。2003年に「ちくま学芸文庫」版になったときも、おなじようなことを考えていたのかもしれない。けれども「公共の存在」としての刊行された書物の規格から「個人の思い入れ」を禁じている側面も、おなじように、あった/あるのかもしれない。

でも、電子書籍化は「装幀が変わる」ということとは異なる面を有し(表紙は画像としておなじであるが、形式がそもそも異なる)、真木悠介がどのように考えているのか、直接、先生に尋ねてみたくなる。

『現代社会の理論』で、「情報化・消費化社会」ということの「情報」と「消費」のコンセプトを徹底的に考察してきたことから、それらの考察からも一貫した論理で、「おもしろい」視点を伺うことができるのではないかと、ぼくは勝手に想像している(なお、『現代社会の理論』ではつぎのように書かれている。「…<情報>のコンセプトを徹底してゆけば、それはわれわれを、あらゆる種類の物質主義的な幸福の彼方にあるものに向かって解き放ってくれる。」)。

ぼくにとっては、『気流の鳴る音』は、「筑摩書房」版の最初の版のかたち(この版で、ぼくの「世界」の見え方がほんとうに変わった)、あるいは「ちくま学芸文庫」版のかたち(この版とともに、ぼくは現実の世界、アフリカもアジアも生きてきた)として、これまでの20年ほどをともに生きてきたから、さらにそこには個人の思い入れがある。だから、そのようなかたちで、これからも、この生をともにしたいと思う。

けれども、電子書籍はこれからますます主流になってゆくとぼくは思うし、また環境・資源問題をまえに、本を含め「ペーパーレス化」は大切なことだとも思う。さらに、見田宗介の書くように、「…<情報>のコンセプトを徹底してゆけば、それはわれわれを、あらゆる種類の物質主義的な幸福の彼方にあるものに向かって解き放ってくれる。」という地平をいっそう見定めていきたいと思う。

ところで、上述の文章のすぐあとに、括弧をして、真木悠介はつぎのように書きたしている。

…(書物は、その存在自体によって、手にする者に直接的な幸福をあたえるものでなければならないとわたしは考えている。それが書物の現在である。)

真木悠介『時間の比較社会学』(岩波書店、1981年→岩波同時代ライブラリー版、1997年)

「書物の現在」。「時間」を徹底的に考察してきたこの著書とも共振する仕方で、真木悠介は「書物」を語っている。それは、書物がなにか将来の「利益」になるとか以前に、この<今、ここ>において「直接的な幸福」をあたえるものであること。ぼくも、心から、そう思う。それは、電子書籍であっても、おなじである。

「2018年の一冊」を選ぶ。- 2018年に「世界に放たれた」書物。

2018年も12月に入って、ここ香港もそろそろ冷えこんでくると思いきや、ここ数日は日中25度くらいまで気温が上がり、汗ばむような気候だ。来週はだいぶ気温が下がるようで、「香港の冬」の雰囲気がよりいっそう感じられるかもしれない。

2018年も12月に入って、ここ香港もそろそろ冷えこんでくると思いきや、ここ数日は日中25度くらいまで気温が上がり、汗ばむような気候だ。来週はだいぶ気温が下がるようで、「香港の冬」の雰囲気がよりいっそう感じられるかもしれない。

ところで、年の瀬が近くなって、「2018年の本」というような切り口で、読んでおきたい本などが取り上げられるようになってきた。

だから、ぼくも「2018年の本」といった切り口でブログを書こうと思っていたら、密接に関連する二つの問題にぶつかることになってしまった。

一つ目の問題は、「2018年」のように年の取り扱い方であり、もう一つの問題は、「2018年に……本」の「…」に入れる言葉である。

「2018年」としぼったとき、2018年に「出版された」本を対象とするのか、2018年という時勢に「読んでおきたい」本であれば古典を持ち出してもよいのか、という問題である。

それと同時にぶつかった問題は、「おすすめの本」のようなものとして、たとえば「2018年に読んでおきたい本」とテーマをしぼるとすると、それほど時間的に「喫緊な本」というものがあるだろうか、と考えてしまったことである。

「2018年」とはどのような年であったのか、ということをつきつめて把握しなければ、「2018年」において「喫緊な本」は明確に見えないのかもしれないと思いつつも、他方で、2018年にぼくが読んできた本の多くは、これまで以上に「古典的な本」であったことを、ぼくは思い起こすのである。

ぼくの個人史的な流れのなかでそのような本が「必要」とされたときだったことと共に、やはり「今」は、過去から未来への時間軸をよりながく描くことで、現在と未来が見えてくるのだと考えているのでもあり、「古典」や時間軸をながくとった書物が、生きてゆくうえで大きな力となってくれるのだ。

そんな時代だからこそ、現在、本の置かれている状況も、世界の現在と未来を反映するように、今読むべき「喫緊な本」と、世界の大きな転換期だからこその「古典的な本」や「時間的な視界の広い本」とに、大きく分かれているようにも見える(もちろん、本によっては、あるいは読み手によっては、これら二つの流れがひとつになるように交差してくる本もあるだろうが、ひとまずここでは分けて考えておく)。

そんなことをかんがえながら、ひとまず「2018年に出版された本で、ぼくのおすすめの本」としようと思う。「2018年」を残しながら、この年に出版された本とし、そして「2018年に出版された本で、ぼくのおすすめの本」に、ここでは「一冊」という限定を加えることにする。

「2018年に出版された本で、ぼくのおすすめの一冊」は、見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(岩波新書、2018年)。

「現代社会」(そして未来の社会)を捉えるこの書物は、2018年に出版された本でありながら、これからもながいあいだ読み継がれてゆく書物であるだろう。「現代社会」を三千年の流れのなかにおさめ、これからの少なくとも100年かかるだろう変革を視界におさめているからだ。

ブログ「見田宗介著『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』。- <肯定性>に充ちた「100年の革命」を描く。」(2018年7月11日)で、そのあたりの一端をつぎのように書いた。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

見田宗介の新著『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』(岩波新書、2018年)は、肯定性に充ちた書である。

ぼくたちの生きる「現代社会」の立ち位置を、人間の歴史のなかで明晰に太い線でマッピングし、また「どこに向かうか」ということを、すでにこの世界で見て取れる現実にも光をあてながら、しかし「歴史の曲がり角」としての視野を提示する。

ここではそれぞれの「内容」には入っていかないけれども(ブログで随時、ふれてゆくことになると思う)、このすてきな本のぜんたいを感覚しながら、まずはじめの所感のようなものとして、ここに書いておきたいと思う。

見田宗介による「岩波新書」としては、これで三冊目となり、ほぼ10年に一冊で出されてきたこれら三冊は、この三冊目をもってして、いわば「三部作」のようなものとして完結したようにも見ることができる。

三冊目を含め、これまでの「新書」は、つぎのとおりである。

●『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来』岩波新書、1996年

●『社会学入門ー人間と社会の未来』2006年

●『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』2018年

『現代社会の理論』で「現代社会」の光の巨大と闇の巨大をひとつの理論としておさめ、『社会学入門』ではさらに広い歴史的な視野のなかに「現代社会」とその未来を位置付け、それから『現代社会はどこに向かうか』で「軸の時代」(カール・ヤスパース)の概念を援用しながら、未来にひろがる<永続する幸福な安定平衡の高原>としての社会を見据える。

見田宗介は、かつてカール・ヤスパースが書いた、上述の「軸の時代」という概念を念頭に、人間の社会における「歴史の二つの曲がり角」を太い線として描き出す。

ここは、見田宗介自身の言葉で、「歴史の二つの曲がり角」の「課題」をおさえておきたい。

第一の曲がり角において人間は、生きる世界の無限という真実の前に戦慄し、この世界の無限性を生きる思想を追求し、600年をかけてこの思想を確立して来た。現代の人間が直面するのは、環境的にも資源的にも、人間の生きる世界の有限性という真実であり、この世界の有限性を生きる思想を確立するという課題である。

この第二の曲がり角に立つ現代社会は、どのような方向に向かうのだろうか。そして人間の精神は、どのような方向に向かうのだろうか。わたしたちはこの曲がり角と、そのあとの時代の見晴らしを、どのように積極的に開くことができるだろうか。本書はこの問いに対する、正面からの応答の骨格である。見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年

この「第一の曲がり角」とは、紀元前古代ギリシャで哲学が生まれ、仏教やキリスト教の基となる古代ユダヤ教が展開された時代の「曲がり角」である。

見田宗介が書いているように、いろいろな思想が一気に開かれた背景には、「貨幣経済」と「都市の勃興」ということがある。

そのような社会で、それまで「共同体」という有限な世界に生きていた人たちが、歴史のなかではじめて、<無限>の世界を目の当たりにすることになる。

そのときから今日におけるまでの二千数百年、これら「貨幣経済」と「都市の原理」が徹底的に浸透し、<近代>という時代がつくりだされてきた、という認識に見田宗介は立っている。

そして、現代社会は、グローバリゼーションの果てに、世界・地球の<有限>という、「第二の曲がり角」に立っているというわけだ。

この「第二の曲がり角」において、社会の向かう方向性、それからこのあとにくる時代の見晴らしをどのように開くのかという問いに対する応答が、この本である。

「あとがき」で、この本は「一つの新しい時代を告げるアンソロジー」と見田宗介は書いているけれど、「目次」を読んでいるだけで楽しくなってくる「アンソロジー」だ。

【目次】

序章 現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと

一章 脱高度成長期の精神変容ー近代の「矛盾」の解凍

二章 ヨーロッパとアメリカの青年の変化

三章 ダニエルの問いの円環ー歴史の二つの曲がり角

四章 生きるリアリティの解体と再生

五章 ロジスティック曲線について

六章 高原の見晴らしを切り開くこと

補章 世界を変える二つの方法

なお、序章から四章はこれまで発表されてきた論考に手がくわえられたもので、五章から補章がこの新書のための書き下ろしである。

社会学者「見田宗介」の著作群ぜんたいを、世間に受け容れられなくてもよいとして書かれてきた「真木悠介」名での著作群ともあわせて見渡すなかでは、この本は、見田宗介=真木悠介の著作群のなかでもユニークなもののように見える。

それは、これまで書かれてきたことが、この本において、いろいろな音が交響するように混じり合っていることである。

たとえば、近代社会・現代社会の矛盾や相克をあつかう社会学的な分析と論考において、人の幸福や欲望の相乗性などの論考が正面からとりいれられ、融合され、論じられている。

もちろん、これまでの著作群も、このような社会の「ハードな側面」と人の「ソフトな側面」がともに視野に入れられながら、書かれてきてはいたのだけれど、この本においては、<高原の見晴らしを切り開く>ということのなかで、ともに正面から論じられ、美しい仕方で交響し、人と社会の肯定性が鳴り響いている。

このことを支えているのは、いつにも増して加えられている「補」や「補章」(一章・二章・六章に「補」の文章が書き添えられ、また「補章」が加えられている)である。

そのうちの「補章」、「世界を変える二つの方法」は、補章でありながら、ぼくたちの思考、そして心をうつ。

その最後の節は「連鎖反応という力。一華開いて世界起こる」と題され、新しい時代の見晴らしを切り開くための<解放の連鎖反応>の「一つの純粋に論理的な思考実験」について、書かれている。

一人の人間が、1年間をかけて一人だけ、ほんとうに深く共感する友人を得ることができたとしよう。次の一年をかけて、また一人だけ、生き方において深く共感し、共歓する友人を得たとする。このようにして10年をかけて、10だけの、小さいすてきな集団か関係のネットワークがつくられる。新しい時代の「胚芽」のようなものである。次の10年にはこの10人の一人一人が、同じようにして、10人ずつの友人を得る。20年をかけてやっと100人の、解放された生き方のネットワークがつくられる。ずいぶんゆっくりとした、しかし着実な変革である。同じような<触発的解放の連鎖>がつづくとすれば、30年で1000人、40年で一万人、50年で10万人、…100年で100億人となり、世界の人類の総数を超えることになる。

…肝要なことは速さではなく、一人が一人をという、変革の深さであり、あともどりすることのない、変革の真実性である。自由と魅力性による解放だけが、あともどりすることのない変革であるからである。見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年

これまで、「世界を変える」という言葉が、どれだけ多くの人たちを魅了し、触発し、行動に向かわせ、そして一定の範囲での成功をおさめさせ、あるいは失敗させてきたことだろうか。

それはひとつの「衝動」でもある。

かつて、「言葉で世界は変わらない、暴力で世界は変わらない」と書いた見田宗介は、そのような「時代」を生き、その歴史を丹念に冷静に見つめ、方法を真摯に求めるなかで、この「変革の真実性」に至る。

書かれているように、これはあくまでも「思考実験」であり、現実はさまざまな阻害要因と加速要因が作用してくる。

また、「第一の曲がり角」では600年の時間を要して、かずかずの思想が確立されてきたのに対し、もし100年かかるとしても早いものだと、見田宗介は書いている。

でも、繰り返しになるけれども、肝要なことは、その「速さ」ではなく、変革の深さであり、自由と魅力性による解放であり、したがって「あともどりすることのない」真実性である。

ぼくが書くブログも、そのような変革の真実性に向けて、投げ放たれてある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

こんな一冊である。

まぎれもなく「2018年に出版された本で、ぼくのおすすめの一冊」でありながら、2018年を起点として、これからも読み継がれる書物である。2018年に「世界に放たれた」書物であり、世界のあちらこちらに、未来を準備する世代たちのうちに<思考の芽を点火する>一冊である。

ちなみに、この本の「あとがき」にあるように、この本は今は亡き鶴見俊輔氏に捧げられている。この本のなかで鶴見俊輔やその思想に触れられたわけではないが、見田宗介は「鶴見さんの、素朴なポジティヴなラディカリズムは、一番大切なことをわたしに教えてくれた」と書きながら、本書を鶴見俊輔に捧げている。

その箇所を読みながら、加藤典洋が『戦後入門』(ちくま新書、2015年)を、鶴見俊輔氏に読んでいただきたかったのだ、と書いていたことを、ぼくは思い出す。加藤典洋はだから執筆を急ぎながらも、最後の最後で鶴見俊輔の逝去に遭ったのであった。加藤典洋にとって鶴見俊輔は「私という書き手をつくってくれた人」だという。

これまでに数冊しか読んできていない、鶴見俊輔の著作。

こうして、ぼくの「2019年の読書」のひとつの方向性・目標・楽しみがみつかる。

「分類不能の書」との出会い。- 真木悠介『気流の鳴る音』のどこまでもひろがる魅力。

小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)は、著作『アポカリプス』の最初のほうで、つぎのように書いている。

小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)は、著作『アポカリプス』の最初のほうで、つぎのように書いている。

…6冊そこらの本を読むよりも、あいだをあけて、一冊の本を6回読むほうが、はるかに、はるかによい。ある特定の本がそれを6回も読むようにあなたを呼びとめるのであるのなら、それはそのたびにより深くより深くすすむ経験となり、また魂の、感情的な、精神的なぜんたいを豊饒にするだろう。

『The Complete Works of D.H. Lawrence』Delphi Classics 2012 ※日本語訳はブログ著者

6回どころか、「ある特定の本」は、20年以上のあいだに、いくどもいくども、ぼくを「呼びとめる」存在でありつづけてきた。

今も再度、深く読んでいるところだ。

D・H・ロレンスの語るように、読むたびに、ぼくにとって「より深くより深くすすむ経験となり、また魂の、感情的な、精神的なぜんたいを豊饒にする」ような本だ。

このブログではいくどかとりあげているけれど、それは、真木悠介の著作『気流の鳴る音 交響するコミューン』(筑摩書房、1977年)である(なお現在は、真木悠介著作集にも収められている)。

この本については、これまでにも、たとえば、以下のタイトルを付したブログで書いた。

●「「若い人に贈る一冊」を選ぶとしたら。- 真木悠介『気流の鳴る音ー交響するコミューン』。」

●「生きかたにかんする「必読書」の一冊。- 真木悠介『気流の鳴る音』という必読書。」

ここ数日、再度深く読みすすみながら、この『気流の鳴る音』を捉える言葉として、「分類不能の書」であるということを、やはり深く深く感じながら読んでいて、この本のことをブログになんどでも書こうと思ったのであった。

「分類不能の書」とは、その呼び方のとおり、カテゴリー化を拒絶するような本である。

真木悠介は、じしんの他著作『自我の起原 愛とエゴイズムの動物社会学』(岩波書店、1993年)について、「分類の仕様のない書物」を世界の内に放ちたいと、その「あとがき」で書いているが、真木悠介の書く著作群は、『自我の起原』も、『時間の比較社会学』も、そして『気流の鳴る音』も、いずれもが、「分類の仕様のない書物」(分類不能の書)である。

べつのところで真木悠介は、野口晴哉の名著『治療の書』(全生社、1969年)が「分類不能の書」であることに触れながら、じしんにとって「最も大切な書物」の一冊であることを書いている。

…『治療の書」はその書名からしても、野口晴哉が「整体」という、身体活動=身体相互活動の創始者として知られるということからしても、何か実用的な健康書か医療技術の専門書か、そうでなければ反対に宗教書の類のごとくに受け取られかねないからである。それはいくつかのわたしにとって最も大切な書物と同じに、「分類不能の書」、野口晴哉の『治療の書』としかいいようのない孤峰の書である。

見田宗介「春風万里ー野口晴哉ノート」『定本 見田宗介著作集X:春風万里』岩波書店

真木悠介(見田宗介)にとって「いくつかの最も大切な書物」は「分類不能の書」であるということとおなじに、ぼくにとっても最も大切な書物は「分類不能の書」であり、そのような書物は、挙げるとすれば、真木悠介の著作群である。

『気流の鳴る音』は、その筆頭である。

そして、今回この本を再読しながら(何回読んでいるかカウントできない)、そのことを、再度深く感じたのであった。

「分類不能の書」という提示のされ方は、はじめて『気流の鳴る音』に出会った20歳頃のぼくにとって、圧倒的な影響をもつものであった。

当時、大学で「学問」を学んでいたわけだけれど、社会学者である真木悠介(見田宗介)によって書かれた『気流の鳴る音』は、専門科学の垣根だけでなく、「生きかた」と「学問」という垣根をさえも解体してしまうものであったからだ。

大した数の本を読んでいたわけではなかったけれど、なにはともあれ、そのような本はそれまでに読んだことがなかった。

じぶんが「生きる」という経験が、そこでは語られており、学問や科学もとりあげられているけれど特定の科学に偏るのでもなく(一応「比較社会学」がコアとしては立てられている)、真木悠介の『気流の鳴る音』(孤峰の書!)がそこには圧倒的な存在感をもってたたずんでいるのであった。

そんな本をこの20年ほどのあいだ、いくどもいくども読んできたのだけれど、「どんな本か?」と単純に聞かれれば、この「分類不能の書」を前にしながら、ぼくは今だってとまどってしまうことがあるだろう。

本を「要約」しようとする力から、どこまでものがれてゆくような、そんな本なのだ。

でも、ここでは、『気流の鳴る音』≪ちくま学芸文庫版≫の背表紙に記された「本の紹介」文を引いておこう。

「知者は<心のある道>を選ぶ。どんな道にせよ、知者は心のある道を旅する。」アメリカ原住民と諸大陸の民衆たちの、呼応する知の明晰と感性の豊饒と出会うことを通して、「近代」のあとの世界と生き方を構想する翼としての、<比較社会学>のモチーフとコンセプトを確立する。

真木悠介『気流の鳴る音』≪ちくま学芸文庫版≫

ところで、今回読みながら思ったことのひとつは、『気流の鳴る音』でとりあげられる素材として、「われわれの生き方を構想し、解き放ってゆく機縁」として出会うインディオの世界があるのだけれど、このインディオの世界を描いたカルロス・カスタネダの著作シリーズはまだ直接読んだことがないことであり、きっちりと正面から読んでみたい、ということである。

20年ほど前には、カルロス・カスタネダの作品を直接に読もうとは思わなかったのは、ただその気にならなかっただけとも言えるけれども、『気流の鳴る音』において真木悠介の「心身」を通して読み解かれた仕方にあまりにも影響されていたから、カルロス・カスタネダの作品を読むときに、その影響が大きすぎるのではないかと思ったこともあると、今では思う。

でも、あのときから20年ほどの歳月が経過して、ぼくが生きてきたことの「経験」を重ねることで、カルロス・カスタネダの作品を、少しは「ぼくなり」にも読めるのではないかと思うのだ。

ぼくの手元には、カルロス・カスタネダの最初の3つの作品が、Audibleによる「英語音声」としてある(だいぶ前に手に入れていたもので、きっちりと「聴こう」というよりは、いつか聴くことになるだろうくらいの気持ちで手に入れたものである)。

今回『気流の鳴る音』に「呼びとめられた」ことを機会に、これらを聴いていこうと、ぼくは思う。

「近代(そして現代)」のあとの世界と生きかたの構想のなかで、カルロス・カスタネダの作品がどのようにぼくにひびくのか、今から楽しみである。

「近頃ではてんで性格なんてものはないものだと考えている」。- 夏目漱石『坑夫』における自己の流動性。

小説の一節から。

小説の一節から。

…近頃ではてんで性格なんてものはないものだと考えている。よく小説家がこんな性格を書くの、あんな性格をこしらえるのと云って得意がっている。読者もあの性格がこうだの、ああだのと分かったような事を云ってるが、ありゃ、みんな嘘をかいて楽しんだり、嘘を読んで嬉しがっているんだろう。本当の事を云うと性格なんて纏(まとま)ったものはありゃしない。本当の事が小説家などにかけるものじゃなし、書いたって、小説になる気づかいはあるまい。本当の人間は妙に纏めにくいものだ。神さまでも手古ずるくらい纏まらない物体だ。…

夏目漱石『坑夫』青空文庫

これは夏目漱石の小説『坑夫』の一節である。

『坑夫』を読んでいたら、この一節が気になったのではなく、「このような箇所」を探しながら『坑夫』を読んでいて、「あっ、こんなふうに漱石は書いているんだ」と見つけた一節である。

自我とか自己とかが確固としたものとしてあるのではなく、むしろ、その逆のように感覚するものとして、漱石はこの小説の主人公に語らせている。

夏目漱石の『坑夫』のなかにそのようなことが描かれてあることを知ったのは、村上春樹の翻訳者でよく知られているジェイ・ルービンの発言によってであった。

『坑夫』の英語翻訳もしているジェイ・ルービンは、「世界は村上春樹をどう読むか」のシンポジウム(2006年開催。文春文庫『世界は村上春樹をどう読むか』2009年として発刊)のなかで、「自己とか自我の流動性」について触れていて、夏目漱石がどのように書いているのか、直接に『坑夫』を読みたくなったのだ。

『坑夫』は、19歳の青年が東京の家から家出をして、ひょんなことから坑夫になってゆく物語で、その青年が後年に回想する仕方で物語る形式をとっている。

坑夫になるというきっかけがひらかれてゆく場面で、冒頭の一節があるのだけれど、さらに読みすすめてゆくと、漱石はつぎのようにも主人公に語らせている。

…人間のうちで纏ったものは身体だけである。身体が纏ってるもんだから、心も同様に片づいたものだと思って、昨日と今日とまるで反対の事をしながらも、やはりもとの通りの自分だと平気で済ましているものがだいぶある。…

夏目漱石『坑夫』青空文庫

そんなふうに考える主人公によって語られる『坑夫』の物語に、まったく予測していなかったのだけれど、ぼくはとても惹かれたのであった。

ぼくは夏目漱石の熱心な読者ではないけれど、これまでに読んだいくつかの有名な作品のなかにあって、おそらく漱石らしくない作品である『坑夫』を、ぼくはもっとも「おもしろい」と感じるのである。

『坑夫』を読みすすめながら、ときおり、ジェイ・ルービンの著書『村上春樹と私』(東洋経済新報社、2016年)をひらいて読んでいたら、ジェイ・ルービンが自身による『坑夫』の英語訳と、その「前書き」を書いた村上春樹について、つぎのように書いているのを、ぼくは見つけた。

…村上さんは、2015年9月に出版された私の『坑夫』の改訳の前書きで漱石の全小説の中で『坑夫』が一番好きな作品だと言った。…

実を言うと、『坑夫』を初めて訳したのは1988年だった。そして1993年から2年間私は村上さんと同じケンブリッジに住んでいたころ、二人で『坑夫』の話をした記憶がある。

その時、村上さんはもちろん『坑夫』を読んでいたが、詳しく覚えていなかった。私が一生懸命に勧めたので、彼はすぐ読んで、主人公がいろいろな辛いことを経験しても全然変わらないというところが一番好きだと言った。その後、『坑夫』の話をしなかったが、2002年になって、『海辺のカフカ』を読んでみて、こんな言葉に出合った。 …ジェイ・ルービン『村上春樹と私』(東洋経済新報社、2016年)

『坑夫』は、村上春樹の小説『海辺のカフカ』のなかで登場する書物となったのであった(ぼくは『海辺のカフカ』のその場面をほとんど覚えていないのだけれど)。

ちなみに、村上春樹は、期間限定公開サイト「村上さんのところ」(『村上さんのところ』新潮社、2015年)に寄せられた質問に応える仕方で、ジェイ・ルービンが英訳した『坑夫』のためにイントロダクション(前書き)を書いたこと、また『坑夫』が面白いことなどを書いている。

『坑夫』が、夏目漱石の小説のなかで一番不評の作品である(あった)ことを、ジェイ・ルービンは言及しているが、じぶん自身で読んでみないとわからないものである。

ところで、『坑夫』へのきっかけをつくってくれたのは、日本とは異なる文化に生きてきたジェイ・ルービンであった。

ある固有の文化や作品を「守る」のは、ときに、その文化にとっての「他者」であることもあるのだ、ということを思う。

なにか固有の文化へと「同一・統一」してゆくのではなく、むしろ「多様性」を開花してゆくことで、つまり他者にひらかれてゆくことで、その固有の文化なりが絶えず、いのちを燃やしつづけていくようにも見えるのである。

三木成夫の著書との出会い。- それは、「ひとつの事件」(吉本隆明)である。

解剖学者の三木成夫(1925-1987)。

解剖学者の三木成夫(1925-1987)。

三木成夫先生の著作との出会いは、確かに「ひとつの事件」であった、としか言いようのない出来事である。

三木成夫のことを知ったのは、加藤典洋の大きな仕事、『人類が永遠に続くのではないとしたら』(新潮社、2014年)という著書においてである。

「有限な生と世界を肯定する力を持つような思想」をきずきあげること、という、社会学者である見田宗介の提起する課題を真摯にひきうけながら、その方向へと歩みをすすめた著書。

この本の終盤、加藤典洋が「この考察をどこで終わればよいのか」と自問しながら、書きすすめていくなかで、吉本隆明(1924-2012)の著書『アフリカ的段階についてー史観の拡張』を素材のひとつとしてゆくところで、吉本隆明が三木の「解剖学的な人間観」にヒントを得ていたということが語られている。

吉本の『アフリカ的段階についてー史観の拡張』における「動物生」といういい方、またその「精神史」と「外在史」という考え方の全体は、その最初のヒントを、この三木の解剖学的な人間観から受け取っている。吉本は、1990年代初頭に、三木の著作と出会い、彼自身のかつての言語学的な、また心的現象学的考察が、もう一つ深い発生学的な人間観、世界観へと踏み込めるのではないかと考えた。先に見た吉本の歴史観の更新の提言は、じつはそこから生まれてきたものにほかならない。…

加藤典洋『人類が永遠に続くのではないとしたら』(新潮社、2014年)

その吉本隆明は、「三木成夫の著書にであったのは、ここ数年のわたしにひとつの事件だった。」と、三木が亡くなったあとに出版された著書『海・呼吸・古代形象』(うぶすな書院、1992年)の「解説」に書いている。

さらに、「…知識に目覚めはじめの時期に、もっとはやくこの著者の仕事に出あっていたら、いまよりましな仕事ができていただろうに…」と後悔の念をいだくこともあったというほどに、吉本隆明の思想にとって、決定的な影響をもったようだ。

吉本隆明のことばをそのまま借りれば、三木成夫の著書との出会いは、ぼくにとって「ひとつの事件」であったとも言える。

とはいえ、ぼくがようやく読み終わったのは、三木の生前に出されていた著作(2冊のみ)の一冊(『内臓のはたらきと子どものこころ』の文庫版)、『内臓とこころ』(河出書房新社、2014年)である。

三木の著作のうち、はじめて出版されたもので、講義録である。

読みながらこまったのは、ハイライトしたい箇所がいっぱいありすぎること、さらにBookWalkerの電子書籍で読んでいるのだけれど、ハイライトできる数なり量なりが限定されているので、途中でハイライトできなくなってしまったことである。

なにはともあれ、それほどにひきこまれてしまったのだけれど、では三木成夫は何を語り、なにがすごいのかというのは、まとめるのがむずかしい。

まだぼく自身のなかで混沌としていることが理由のひとつだけれど、他方で、解剖学をはみだしてゆく三木成夫の「思想のひろがりと深さ」が大きな理由でもあるだろう。

1978年ころにたまたま三木に出会うこととなった松岡正剛は、生前に発刊されたもう一冊の三木の著作『胎児の世界』(中公新書、1983年)をとりあげて語るなかで、三木成夫はもともと解剖学者であること、しかし、ゲーテを愛した形態学者であり、徹底した反還元主義者であり、言霊主義者であり、そしてタオイストであったとしている(松岡正剛「胎児の世界」、Webサイト『松岡正剛の千夜千冊』)。

また、三木の弟子といわれる布施英利は、著書『人体 5億年の記憶:解剖学者・三木成夫の世界』(海鳴社)にかんするインタビューの冒頭で、三木成夫の解剖学の「ユニークさ」について、つぎのように語っている。

布施 「…三木成夫がユニークなのは解剖学全般の研究をすべて体系化しようとしたことにあります。だから、人間や動物だけじゃなく、植物とか、星も出てきちゃう。それらをある意味で人体に集約させているわけですよ。そこに人間の胎児を扱う発生学、もっとずっと長いスパンで過去を遡る進化の視点も取り込んでいく。比較解剖学は今生きている猿や魚なんかを比べるという横の比較なのに、そこに(発生学や進化の)縦の比較も全部含めちゃうから、何かの思想のように見えちゃうわけですよ」

「五億年の生命の記憶から人体がわかる!解剖学者・三木成夫を解き明かすその弟子・布施英利インタビュー」、Webサイト『TOCANA』

三木が務めていた大学の学生たちも、松岡正剛も、布施英利も、養老孟司も語っているように、三木成夫は相当に変わった人(おもしろい人)だったようである。

養老孟司は、また三木成夫の時代がやってくるという予感をいだいているようだが、ぼくもその「予感」を感じ、その「予感」のうちに、三木成夫の著書を読む。

三木成夫の著書との出会い、それは「ひとつの事件」である。

生きかたにかんする「必読書」の一冊。- 真木悠介『気流の鳴る音』という必読書。

「海外に出てゆくさいの『必読書』の一冊」として、以前、内田樹の著作『日本辺境論』(文春文庫)を挙げました。

「海外に出てゆくさいの『必読書』の一冊」として、以前、内田樹の著作『日本辺境論』(文春文庫)を挙げました。

今回は、枠をおしひろげて、「生きかた」にかんする「必読書」を挙げてみたいと思います。

「必読書」と書くからには、誰にとって、何のために必須とされる書物なのか、ということが明らかにされなければなりませんが、「生きかた」を探求する人たちにとって、よりよい生きかたを考え/実践するためと、ひとまずは書いておきたいと思います。

ぼくの想像のなかで「生きかた」というクラスをたとえば持つとしたら、必読書として、最初に挙げる本です。

書名は、ブログのタイトルにすでに記しましたが、真木悠介の著作『気流の鳴る音』(筑摩書房、1977年)です。

40年前の著作ですが、この40年のあいだに「文庫版」(ちくま学芸文庫、2003年)の形になり、また真木悠介の著作集にも収められました。

『気流の鳴る音』には、本編「気流の鳴る音」のほかにも、本編と共振する文章が収められていますが、本編は、「生き方を構想し、解き放ってゆく機縁」として、カルロス・カスタネダが描くインディオの世界に出会ってゆくことが、目的とされています。

真木悠介は、社会学者である見田宗介の筆名ですが、この本が書かれた当時、<近代のあとの時代を構想し、切り開くための比較社会学>が思い描かれていたように、「生きかたの構想」には、「近代のあとの時代」が重ねられています。

そのようにして、今の時代の生きかたではなく、それをのりこえてゆくところに生きかたが構想されており、そのために近代(および現代)の「外」に一度出るという「方法」(つまり「比較」という方法)が採用されています。

でも、この本を読むことで、しあわせになれるだとか、仕事ができるようになるとかいう「間違った期待」をしてはいけません。

もちろん、そのようになれることも「結果として」はあるのかもしれませんが、読んですぐになんらかの「効果」が生活にあらわれるようなものではありません。

ぼくにとっては20年以上も「読み続けている」本であり、ページをひらくたびに、「生きかた」、あるいは(さらに)存在そのものが問われるような本なのです。

真木悠介は「このように(あるいは、あのように)生きなさい」などと生きかたマニュアルを語るのではなく、その逆に、ぼくたちのなかに、じぶんたちの生きかたを照射する光の粒(あるいは生きかたに影を生む闇の粒)をいっぱいに投げこんでゆくのです。

だから、生きかたの「ハウツー」ではなく、ハウツーが語られる土台そのものを、解体し生成する機縁を与えてくれます。

とはいえ、ぼくにとって、あくまでもぼくにとってはということですが、この本は、読むだけで、ぼくの狭い視界をいっきにひろげてくれたのは確かなことです。

20代はじめのころ、東京新宿の埼京線プラットフォームに向かって歩きながら、この本のことばに導かれ、視界が光をうけるようにひらかれてゆくのを感じたことが、今でも実感として思いおこされます。

それから、西アフリカのシエラレオネに赴くときも、東ティモールに住むことになったときも、ぼくは、ちくま学芸文庫版の『気流の鳴る音』を携え、これら紛争が終結したばかりの国々の「世界」で生きてきたのでもあります。

日々のきりきりとする出来事のなかにあって、ときどきこの本を取り出しては、「日々」のはるか彼方を視野に収める『気流の鳴る音』の射程に支えられたことを、今でも思い出します。

またあるときは、この本に書かれている、ものごとの「見方」(たとえば「焦点をあわせない見方」)を意識して、シエラレオネや東ティモールでの支援活動に生かしたこともありました。

そしてここ香港でも、ぼくはたびたび、この本を手にとることになるわけです。

この本のよいところ(数限りなく、ページページにありますが)のひとつは、「明晰の罠」ということが、明確に意識され、仕込まれていることです。

この本に引用され、また真木悠介(見田宗介)の書くものを通じてときおり出てくる『ウパニシャッド』のつぎの一節が、「明晰の罠」ということを語ってくれていますので、ここで挙げておきたいと思います。

無知に耽溺するものは

あやめもわかぬ闇をゆく

明知に自足するものは、しかし

いっそうふかき闇をゆくという『ウパニシャッド』の一節が思いおこされる。

真木悠介『気流の鳴る音』筑摩書房、1977年

明知に自足することの危険性をインディオの教えにも観つつ充全に認識しながら、このことが、この本ぜんたいに埋め込まれ、さらには生きかたの思想のなかに装填されることで、あらかじめ、明知の自足によって闇になげこまれるという「明晰の罠」への牽制がなされているのです。

だから、生きかたの構想とそれを解き放ってゆくことは、いつまでも続く旅となることでもあるのですが、だからといって不毛に陥るのではなく、むしろ、この「過程」そのもののなかに、「心のある道」(ドン・ファン)を観る思想が、この本の中心テーマのひとつでもあります。

そんな本を、ぼくは、「生きかたにかんする『必読書』の一冊」として挙げたいと思うところです。

安田登に教わる、『論語』の読み方について。- 「四十にして惑わず」を一例に。

『論語』という書物は、ひろく人びとをとらえてやまない書物であったことは、論語に関連する本の多さ、たとえばビジネスと論語をつなげた本などのつらなりからも知ることができる。

『論語』岩波文庫版の訳注者である金谷治は、冒頭の「はしがき」で、論語に対して「古くさい道徳主義を連想する人も少なくないはずだ」と想定しながら、そのような人たちの多くが「いわゆる食わず嫌い」であるだろうとし、そのような人たちによっても論語がひろく読まれることを期待している。

岩波文庫版は、『論語』の原文・読み下し・現代語訳があわせて掲載されているから、「食わず嫌い」の読者にとってもありがたい構成となっている。

ところどころ読んだ『論語』の文章のなかに道徳主義的なものを感じ、この書物から遠ざかっていたぼくは、岩波文庫版の『論語』を読みながら、やはり、どこかに「古くさい道徳主義」的なものを感受してしまう。

きっちりと読みたいなと思いながら、他方で読めないなと思ってしまう。

そのように行き交う気持ちを、思ってもみなかった仕方できりひらき、導いてくれたのが、能楽師でもある安田登による『論語』の読み方の教示であり、読解であった。

『論語』の読み方について、安田登は、つぎのように、核心を一気につきぬける。

…『論語』を読むときに注意しなければならないのは、それを現代の文字で読んではいけないということです。なぜならば、孔子の時代にはない漢字が『論語』の中に使われているからです。

「現代の文字で読んではいけない」という読み方(「正しい」読み方というよりは、読み方のひとつ)。

ぼくがまったく思ってもいなかった仕方で、安田登は、読み方の方法を提示しているのだが、この方法が、『論語』を読むことにおいて、「光」が差し込むように、ぼくの前に提示されたのであった。

孔子は紀元前500年くらいの人で、安田登が指摘するように、ゴータマ・シッダールタやソクラテスなどと同時代人であり、カール・ヤスパースが「軸の時代」と名付けた時代、思想が一気に開花した時代の生きていたのである。

しかし、『論語』が書かれたのは(諸説あるだろうけれど)それから400年ほど経過してからであって、ゴータマ・シッダールタの教えと同様に、書かれるまでは「口承」で伝えられてきたものである。

孔子の時代の文字は(現在の研究からは)「金文」(青銅器に刻まれた文字)であったといい、『論語』が書かれたときに、当時(漢)の文字で書かれたという、その「ギャップ」に、安田登は注意を向けている。

とても合理的な考え方である。

そのようなギャップの一例として安田登が挙げているのが、『論語』に出てくる「四十にして惑わず」という、「不惑」である。

「四十にして惑わず」などとは思わないということが、いろいろな人たちによっても語られてきたし、実際に、ぼく自身の経験としても、そんなことはない、と言わざるをえない。

より詳細な説明は安田登自身の言葉にふれるのがよいと思うが、簡単に言うと、「惑」という漢字は古くには見られないこと(甲骨文にも、西周の金文にも、孔子時代の金文にもない)、だから、孔子は「不惑」などとは言っていなかったかもしれないこと、代わりを調べてみると(「心」を取った)「或」という字体があることである。

そして、文字の成り立ちから見ると、「或」とは、「境界によって、ある区間を区切ること」を意味するといい、また藤堂明保によれば、「惑」とは「心が狭いわくに囲まれること」だという。

安田登はこうして「不惑」を「不或」と考え、「分けない心」「限定しない心」、あるいは(心に限る必要はないから心を外して)「限りない身体」というように捉えている。

つまり、じぶんはこういう人間だと限定しがちな四十歳の人たちに向かって、「自分を限定してはいけない」と言っているのだということになる。

孔子という人の思想や人柄を考えてみてみても、このほうが、整合性があるのだともいうことができると思う。

それにしても、『論語』の「原文」はそれが書かれた時代の漢字だ(ある意味ではそのとおりなのだが)と思い込み、その地平だけから読み取ろうとすることから解放してくれる安田登の方法と読解に、ぼくは強く惹かれるとともに、ほんとうに多くのことを教えられるのである。

そしてなによりも、『論語』というものの世界が、幾重にも深くなって、ぼくの目の前に現れてくる。

伝統芸能「能」における5つの効用。- 能楽師安田登の「夢中さ」に伝染する。

ぼくは、別のブログで、「伝統芸能「能」で、眠くなってしまう「メカニズム」。- 安田登の「解釈」。」と題して、「能」を見ながら眠くなってしまうことについて、能楽師である安田登による興味深い推測・解釈を紹介した。

ぼくは、別のブログで、「伝統芸能「能」で、眠くなってしまう「メカニズム」。- 安田登の「解釈」。」と題して、「能」を見ながら眠くなってしまうことについて、能楽師である安田登による興味深い推測・解釈を紹介した。

伝統芸能を見ながら、やはり眠くなってしまうぼくの疑問に、興味深い「視覚と視点」を与えてくれる解釈であった。

「眠くなる=つまらない」という短絡的かつ狭い思考では到底およびつかないような思考でもって、安田登は語ったのであった。

そのような思考と語りに導かれながら、ぼくは、安田登の著書『能ー650年続いた仕掛けとはー』(新潮新書)をひらく。

今では能楽師としても舞台にも立つ安田登はもともと高校教師、ジャズなどの西洋の音楽に夢中でバンドにあけくれていた24歳の頃に、初めて「能」の舞台を見たという。

この能の舞台に度肝を抜かれ、安田登は門をたたき、玄人に習ってプロになる(そんな「安田登」だから、ぼくは惹かれたのかもしれないという想念がよぎる)。

こうして能楽師として日々舞台に立ち、自分なりに能を学んでゆく安田登は、社会資源としての「能における5つの効能」について書いている。

その1 「老舗企業」のような長続きする組織作りのヒントになる

その2 80代、90代でも舞台に立っているほどなので健康寿命の秘訣がある

その3 不安を軽減し、心を穏やかにする効能がある

その4 将軍や武士、財閥トップが重用したように、政治統治やマネジメントに有効

その5 夢幻能の構造はAI(人工知能)やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)など先端技術にも活かせて、汎用性が高い

安田登『能ー650年続いた仕掛けとはー』(新潮新書)

キーワードとして繰り返すなら、組織作り、健康、ストレスマネジメント、組織マネジメント、情報技術であり、これらは現代において、ぼくたちの切実な問題・課題に重なってくるものだ。

「歴史」は、現在における新たな視覚・視点を獲得することで、それまで見えていなかった風景や事象が前景化してくるように、安田登の視覚・視点は、「現代」という時代をメガネとしながら、「能」における効能を前景化している。

この本では、これらについて、折々に説明が加えられている。

これだけでも、好奇心がそそられる内容である(気になる方はぜひ手にとられてみてはいかがだろうか)。

高校教師をし、バンドにあけくれていた安田登が「能」に出会ったときの、心身の泡立ちのようなもの、どうしても惹かれてしまう心身の衝動が、この本のなかに、今でも生き続けているのを見ることができる。

安田登は、この本について、つぎのように書いている。

よく「能はわからない」と言われます。ですが、バンドに明け暮れていた自分がここまで夢中になって続けてこられた魅力をお話したい、そんな風に思っています。なにしろ能は、やっていてお得なことが多い。よく言われますが単に「眠くなる」だけだったら、そもそも650年も愛され続けるわけがありません。

安田登『能ー650年続いた仕掛けとはー』(新潮新書)

そんな安田登の「夢中さ」に引かれるようにして、ぼくは、夢中で、安田登のインタビューを読み、本のページをひらき、語りに耳をすませている。

ある種の「夢中さ」は伝染するのである。

「自分と同じ問題・問いを抱えている」という共感。- 南直哉に生き続ける「根源的な問い」に共感して。

「第十七回 小林秀雄賞」を受賞した、禅僧である南直哉(みなみじきさい)の著書『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』(新潮社、2008年)。

「第十七回 小林秀雄賞」を受賞した、禅僧である南直哉(みなみじきさい)の著書『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』(新潮社、2008年)。

この本は、思想家の内田樹が『新潮』でこの本の序章と選考委員のコメントを読んで「背筋がざわざわしてきた」ことから、書店に飛び込んだという本。

「背筋がざわざわする」本とは、それだけでももちろん読んでみたくなるけれど、それよりも、新潮社 Webサイト『Webでも考える人』での、南直哉の「受賞インタビュー」を読んでいたら、すぐにでも読みたくなったのである。

インタビューで、南直哉は、「仏教」の世界に入った契機を、つぎのように語っている。

私はブッダなり道元禅師に共感したから仏教に賭けてみようと思ったわけで、信心からではありません。なぜ共感したかというと、自分と同じ問題を抱えていると思ったからです。私の僧侶としての土台は、すべて二人に対する共感です。

そうすると次は、その問題をどう解決するかが大事になってくる。ブッダも道元禅師も「こうしてみたらいいのではないか」ということを言っている。言葉であれ、思想であれ、実践であれ、問題を解決するための道具として示されているわけです。ならば、同じような問題を抱えている自分もその方法を試してみるべきだろうと。

このようであるから、南直哉が他のお坊さんと話をするとき、大体が話が合わないという。

話における言葉や論理の立て方が根本から違うという感覚を、「土俵が違う」というよりも、むしろ「競技が違う」というように表現している。

南直哉が、このように「根源的な問題・問い」に向かうところに、ぼくはやはり「共感」する。

ぼくの生活空間のゆがみからか「宗教」的なものをぼくは避けてきたようなところがあるけれど、南直哉は、その、ぼくが「避けてきたところ」を剥がして、あくまでも「「根源的な問題・問い」の地平で、語りかけてくれる。

同業者から「南さんには信仰がないね」と言われる南直哉は、つぎのように応答する。

「〇〇は真理であるから、信じなさい」と言われた瞬間に、ある錯覚の中に溺れていくような気がするんです。その“真理”は、時の権力や正義と結びついて、最初の意図とは全く違うところに連れていかれることもある。…

私は“真理”という時に生じるデメリットが、メリットよりも大きいと思う。根拠や真理とされるものがなければ、人間の社会と実存を支えられないだろうというのはわかります。しかし私はそこにデメリットを見てしまう。それは副作用と言い換えてもいい。その副作用を牽制するところに、仏教の凄味がある。

禅僧でありながら、「仏教」に距離をとり、あくまでも「根源的な問題・問い」に寄り添う。

「これが真理だ」と言い切らず、「答え」に距離をとり、どこまでも、問い続ける。

このような「南直哉」だからこそ、ぼくは、彼の本をいっそう、読みたくなる。

南直哉が禅僧だからというのではない。

南直哉がブッダと道元禅師に感じたように、ぼくも南直哉に共感を覚えるからだ。

それは、「自分と同じ問題を抱えている」ということにおける共感であり、その語り(のスタンス)への共感である。

こうして、ぼくは、南直哉の著書『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』のページをひらく。

まったく理解できない本をまえにして。- 「内田樹にとってのレヴィナス」を読みながら。

ある本を目の前にして、ある本を読みながら、著者が何を言わんとしているのか、「意味がまったくわからない」ということがある。

ある本を目の前にして、ある本を読みながら、著者が何を言わんとしているのか、「意味がまったくわからない」ということがある。

そのようなことを、思想家・武道家の内田樹はフランスの哲学者レヴィナスの本との出会いで体験していて、その体験談を読みながら、ぼくは似たようなじぶんの体験を思い起こすことになる。

内田樹は、その鮮烈な体験を、つぎのように書いている。

…僕がレヴィナスの本をはじめて読んだ時、それは『困難な自由』という本でしたけれど、意味がまったくわからなかった。最初の数十頁を四苦八苦して読み通したあとでも、ほとんど一行も理解できていなかった。でも、「僕はこの本の読者として想定されている」という確信がなぜかありました。それはいきなり道ばたで見知らぬ外国人に両手をつかまれて、聞いたことのない外国語で、大きな声で話しかけられている感じに近いものでした。何を言っているのかさっぱりわからない。でも、間違いなくこの人は僕に向かって話しかけている。それはわかる。

内田樹『内田樹による内田樹』(文春文庫)

レヴィナスの著作はきわめて難解であることは、レヴィナスに少しでも触れたことがある人はわかるだろう。

大学で学んでいたとき、ぼくはレヴィナスの著作(日本語訳)に「呼ばれている」ような気がして手にとったのだけれども、まったく意味がわからず、結局のところ、脇においてしまった。

それから15年くらい経って、たまたま内田樹の著作でレヴィナスに触れることになり、「レヴィナス」が以前とはちがった仕方で、ぼくの前に現れている。

けれども15年ほど前においては、「呼びかけられる」という感覚がありながらも、「僕はこの本の読者として想定されている」というほどの確信はなかったように思う。

「僕はこの本の読者として想定されている」という確信をぼくがもつことができたのは、社会学者の見田宗介(真木悠介)であった。

哲学書特有の難解さではないけれども、見田宗介(真木悠介)の書くものは「難解」であった。

『現代社会の存立構造』はもちろんのこと、より具体的な文体で書かれた『気流の鳴る音』も『現代社会の理論』も、ぼくがこれまで読んできた本とはちがう仕方で「難解」であった。

でも、内田樹がレヴィナスをはじめて読んだときに感じたように、「僕はこの本の読者として想定されている」という確信に似たような感覚を、ぼくは強烈に感じていた。

内田樹の例で言えば、道ばたで外国人に両手をつかまれ、知らない言葉で話されていて理解できないのだけれども、ぼくは、「わからない」という身振りによってその場から立ち去る、ということはしてはならないような気がしたのである。

だから、ぼくは「その場」に立ち止まって、必死にテクストに向かったのである。

事後的に確認できたのは、やはり「僕はこの本の読者として想定されていた」のだということであった。

さらには「本の読者」という枠にとどまるどころか、ぼく自身の考えかたや生きかたを「解体と生成」の渦のなかに投げこむことになるのである。

見田宗介(真木悠介)先生の著作群(そして先生ご自身)に出会わなかったら、「今のぼく」はぜんぜん違った「ぼく」となっていたかもしれない。

そのようなぼく自身の体験を通して、ぼくには、「内田樹にとってのレヴィナス」という経験が、身にしみて伝わってくるのだ。

それは、ほんとうに幸福なことだと、ぼくは思う。

内田樹が前掲の文章につづけて書いている箇所を挙げておきたい。

…コンテンツは理解できなくても、自分が宛て先であることはわかる。メッセージの意味はわからなくても、そのメッセージが自分宛てであることはわかる。そういうコミュニケーションというのはありうると思うのです。ありうると思うどころか、そういうコミュニケーションこそがあらゆるコミュニケーションの基礎にあるもの、レヴィナス自身の用語を借りれば、「コミュニケーションのコミュニケーション」ではないかと僕は思います。

内田樹『内田樹による内田樹』(文春文庫)

ここで語られる「コミュニケーションのコミュニケーション」とは、なんと深い洞察だろう。

それにしても、内田樹(そして内田樹を経由したレヴィナス)の文章に出会ったのが、たとえば、20年ほど前、大学に通っているころであれば、ぼくはどう読んだだろうかと思わずにはいられない。

「頭→心→腹」へと落として…。- Otto Scharmer『Theory U』(U理論)を読みながら。

2007年に香港に来てから手に入れた本(紙の書籍も電子書籍も、英語の本も日本語の本も)で、「じっくり」と読まずにきた本を、今度はきちんと、じっくりと読んでいる。

2007年に香港に来てから手に入れた本(紙の書籍も電子書籍も、英語の本も日本語の本も)で、「じっくり」と読まずにきた本を、今度はきちんと、じっくりと読んでいる。

ビーチ・ボーイズの名盤『Pet Sounds』について書かれている、ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』(村上春樹訳)も10年ほどの時を経て、ようやくぜんたいを読むことができて、別のブログではその本のことを書いた。

今に至って読んでみて思うのは、「10年ほどの時」というのは、まんざら、無駄ではなかったということだったりする。

というのも、今だから理解が深まるようなところがあったりするから。

そんな本の一冊としては、C. Otto Scharmer(オットー・シャーマー)の著作『Theory U: Leading from the Future as it Emerges』(SoL, 2007)もある。

日本でも「U理論」として呼ばれ、(おそらくそれなりの読者を獲得して)読まれてきた本である(また、おそらくそれなりの実践のひろがりをみせている理論である)。

この本は「SoL」(The Society for Organizational Learning Inc.)から出版され、「序文」を「学習する組織」で有名なPeter Senge(ピーター・センゲ)が書いているように、チーム変革、組織変革、そして社会変革などに焦点をあて、これまでの「過去から学び」という学びのスタンスではなく、「未来からの学び」というスタンスを全面的にとりいれて、リーダーシップ論などを展開している。

オットー・シャーマーは、たとえばマネジャーの仕事において、仕事の「プロセスと結果」(howとwhat)、つまり仕事の「duringとafter」を見たり考えることのなかで、ぼくたちは、それらの「before」への視点、つまり「プロセスと結果」が生成する「前」の、人間の内的な源が「盲点」になっていると、その盲点に光をあてる。

ちなみに、ぼくが持っているのは第1版のハードカバー(英語版)で(現在は「The Second Edition」が出ているようだ)、ずいぶんと大きく、手にずっしりくる本である(500頁ほどもある)。

これまでも手元にとりだしてみては、結論的な内容だけを読んだままで、そのままになってしまっていた。

ハードカバーは大きいから字も読みやすく、またオットー・シャーマーの英語も読みやすいことも手伝って、ぼくは少しずつ、ページに向き合って読んでいる。

今に至って読むことでよかったと思うのは、ぼくがこれまでいろいろと考えてきたことに接続できそうだという予感にあるからである。

「じぶん、チーム・組織、社会」というぜんたいの水準においての「未来へのシフト」ということを考えるときに、U理論は、同じ課題を共有し、解決の方向性においても同様の磁力にひかれているようにも思う。

リーダーシップの本質は内的な場所、そこから人が個人的に/集団的に作動(operate)してゆく内的な場所をシフトさせることだと、オットー・シャーマーは語りながら、本の表紙にある、「open mind, open heart, open will」という内的なシフトの流れと深さに触れている。

ぼくは、このような箇所で、立ち止まって、考える。

ぼくであれば、「open mind, open heart, open will」ということは、「頭→心→腹」へと落としてゆくこと、つまり頭で理解し(頭で理解するだけではなくて)、心で感じ、お腹に落とすこと、というように語ってきたりもした(なお、厳密な理論はここでの目的ではないのでこれ以上は立ち入らない)。

お腹にまで落とすことでほんとうの理解としたがって行動につながってゆくのだということでもあるけれど、そのように考えながら、U理論は、その文字「U」にあるように、さらに、上昇してゆくところを、イメージとしても、また理論としても精緻に展開している。

こんな具合に、本の最初の方で立ち止まっては考え、立ち止まっては考えしているから、歩みはゆっくりだけれども、1ページ1ページに対面している。

ところで、以前読んでいたときは「結論」に飛ぼうとしていたからか、本の冒頭に置かれている「格言」に気づかずにいたことを思う。

オットー・シャーマーは「ドイツ生まれ」だからか、冒頭には、つぎのような「ゲーテ」のことばが置かれている。

Man knows himself only to the extent that he knows the world;

he becomes aware of himself only within the world,

and aware of the world only within himself.

Every object, well contemplated, opens up a new organ of

perception within us.

- Johann Wolfgang v. Goethe

ぼくは、ゲーテの、この含蓄のあることばを、生きるなかで「頭→心→腹」へと落としてきたようなところがある。

このことばを深く確かめながら、ぼくは、Otto Scharmer『Theory U』を読んでいく。

「古典」への誘い。- 古典作品への導き手(ガイド)に導かれながら。

「古典」という本の扱われ方について、社会学者の見田宗介はつぎのように書いている。

「古典」という本の扱われ方について、社会学者の見田宗介はつぎのように書いている。

『古典』という扱われ方は、だれでもその書名をよく知っている割合には、現在ではその内容を必ずしもきちんと読まれていないというこでもある。…

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)

ここでは、環境問題・公害問題にふれながら、「古典」と考えられている、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(Silent Spring)が直接的に言及されている。

それにしても、「古典」という扱われ方を、端的に、しかし本質的に捉えた文章である。

『沈黙の春』に限らず、人文学にしろ、社会科学にしろ、自然科学にしろ、シェイクスピアの作品にしろ、マルクスの著作にしろ、デカルトの著作にしろ、「古典」と考えられる作品は、書名とざっくりとした内容を知られながらも、きちんと読まれていない。

「きちんと読まれていない」ことで、特に現代の「生活」が困るということもないから、「問題」というわけでもない。

「古典を読まなければいけない」などと言うつもりもない。

けれども、「古典」と考えられる作品たちは、「きちんと読まれる」ことで、それを読む者に「何か」大切なことを教えてくれたり、気づかせてくれるものである。

「何か」は、読む側の、考え・感じることの広がりと深さによって(そして、それらは生きることの経験にも裏打ちされながら)、現れかたが変わってくる。

ただ、現実問題として、「古典」の作品は、時代背景・設定にしろ、語彙や用語にしろ、とっつきにくさのようなものがある。

だから、そんなときは、古典作品への「導き手(ガイド)」が、ぼくたちの味方になってくれる。

よい「導き手(ガイド)」に導かれると、やはり、古典作品そのものにふれたくなってくる。

「そのような読み方ができるのか」と、世界のひろがりと深さを感じはじめるのだ。

また「古典を読みなさい」と導き手たちが言うというよりは、導き手たちのしずかな情熱や歓びが伝わってくるからでもある。

そこに、今・ここを生きるぼくたちの生、意識的であれ無意識であれ、苦しみ、悩み、歓び(あるいは歓びへの希望)などを感じる生が共振してゆく。

こうして、たとえば、松岡和子・河合隼雄(『快読シャイクスピア』)や河合祥一郎に導かれシェイクスピアを、大澤真幸・熊野純彦・内田樹たちに導かれマルクスを、河合隼雄に導かれユングを、ぼくは読みはじめる。

でも、なぜか、ヘッセは、10代の頃から、導き手なしで(本の翻訳者による解説くらいで)、ぼくはその古典作品の世界に入ってゆくことができた。

「電子書籍」が主流の時代への過渡期。- 「紙の書籍」に感謝しながら。

本が「紙の書籍」が主流である時代から、「電子書籍」が主流である時代への移行(トランジション)のなかに、ぼくたちはいる。

本が「紙の書籍」が主流である時代から、「電子書籍」が主流である時代への移行(トランジション)のなかに、ぼくたちはいる。

「英語の書籍」の視点から言えば、やはり「日本語の書籍」は、この時代の流れにのりきれていない。

「時代の流れ」にのること自体がよいわけでは必ずしもないけれども、この地球という生態系において、マテリアリスティック(物質的な)観点から言えば、ペーパーレス化ということが求められるであろうし、あるいは個人的なレベルに落とせば、身軽な(ミニマリスト的な)生き方に接合しやすい。

とりわけ、「世界」という空間で、より自由に生きてゆくうえでは、電子書籍リーダーに何千冊という本を入れて持ち運べることはありがたいことだ。

そんなことを、紙の書籍を(今ではほとんど聞かなくなった)「自炊」しながら(またそうして紙の書籍に感謝しながら)、ぼくは考えている。

それにしても、ぼくが生きてきた時代は、人類の歴史のなかで、「紙」という自然(とそれを可能にする技術)の恩恵をもっとも贅沢に受けた時代であったことを考えずにはいられない。

そのような「特異な時代」であったのであり、そこから時代は移行しつつある。

この「移行(トランジション)」については、「価値観の遅滞 value lag」ということを連想する。

社会学の理論には文化は社会構造から遅れる(「文化の遅滞」)というものがあり、見田宗介はこれを「価値観」に転用している。

…成長神話から抜け出せない根本的な理由は、欲望のpersistence(粘着力)とシステムの硬直性との双方から来る「価値観の遅滞」value lagということにあると思います。

見田宗介・大澤真幸『二千年紀の社会と思想』(太田出版)

ぼくは、この「価値観の遅滞 value lag」を、現在いろいろに現象している事象に当てはめながら、これまでの時代とこれからの時代の「移行」に目をこらしている。

「紙の書籍」が主流である時代から「電子書籍」が主流である時代への「移行」も含めて。

もちろん、「紙の書籍」の良さやすばらしさは、本が好きな人たちには大切なことであるし、「紙の書籍」がなくなるということは(現時点では)考えられない。

ただ、それが「主流」の時代は、やはり過ぎてゆくものだと思う。

その展開のゆくえを握るひとつが、「価値観の遅滞 value lag」である。

いまだに、これまでの「欲望のpersistence(粘着力)」が「紙の書籍」へと欲望をひっぱりよせていて、新しい「価値観」の到来が遅滞しているのだ。

たとえば「物質的なモノ」に(多大な)価値をおく力がいまだに粘着している。

「情報」や「データ」というコンセプトが、その表層の意味を超えて一気にひらかれていくとき、電子書籍が主流となる時代は、「当たり前」のこととなっているだろうと、ぼくは思う。

そのような時代は現在のような自然収奪ではない仕方で、人類の偉大な発明である活字文化を個々に楽しむことができる空間へと、ぼくたちを解き放ってくれる。

「書く」ための<儀式>。- James Altucherとレヴィ=ストロースの、書く前の習慣。

じぶんがしていることを何らかの仕方でよくしたいと思うのは、程度や方法に差こそあれ、だれもが思うところである。

じぶんがしていることを何らかの仕方でよくしたいと思うのは、程度や方法に差こそあれ、だれもが思うところである。

上手くいかないことを上手くいくようにしたいと思うこともあるし、また、今やっていることをさらに次元を上げていきたいと思うこともある。

「書く」ということも、そのような対象のひとつである。

書くことを日常としていると、やはり、書けなくなったり、じぶんの納得のいく仕方で書けなかったり、あるいはもう一段レベルを上げていきたかったりと、いろいろと思うのがふつうだ。

だから、そのようなことを書いたり、語ったりしているのを読むとき、ぼくの関心はそこにひっぱられるのである。

たとえば、作家・起業家のJames Altucherは、サイト「Writing Routines」のインタビューに応えて、自身の「書く前の儀式や習慣 pre-writing rituals or habits」について、つぎのように語っている。

…私はだいたい朝の5時頃に起き、2杯か3杯のコーヒーを飲みます。それから2時間、とにかく読んで読んで読むのです。インスピレーションを得るために質の高い文芸小説、また学ぶために惹かれるトピックについての質の高いノンフィクションを読みます。インスピレーションに充ちた、あるいはスピリチュアルなものを読んで、そのなかにある特別な何かを感じます。また、しばしば、私はゲームを学ぶことに時間を使います。

それから、文芸小説をさらに読むかもしれません。ある時点において、私は本を脇に置く衝動、あるいはうずうずする気持ちを覚えます。私はコンピューターのところに行き、書き始めるのです。…

“How (and Why) James Altucher Writes 3,000 Words Every Single Day”、 Webサイト『Writing Routines』 ※日本語訳はブログ著者

James Altucherの、この「儀式・習慣」は、他のところでも読んでいて、なるほどと思いながら、ぼくも少し形は違いながらも、同じようなことをしているなと思ったものだ。

ただぼくは、<書く前に読む>ということを儀式・習慣にまでは方法化していなかったから、その方法をより意識化することができた。

その「意識」が、他の本を読んでいるときにも役に立って、あの人類学者レヴィ=ストロースも、論文を書く前に、あの大家の作品を読んでいたという情報に、敏感に反応したのである。

思想家・武道家の内田樹が、つぎのように、レヴィ=ストロースのことを教えてくれている。

これは人類学者のクロード・レヴィ=ストロースがどこかで書いていたことですけれど、レヴィ=ストロースは論文を書き始める前に、必ず書棚からマルクスの本を取り出して、ぱらぱらと任意の数頁を読むのだそうです。『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』なんかが特にお気に入りらしいんですけれど、マルクスを何頁か読むと、頭の中の霧が晴れるような気がする、と。

ぼくにもこの感じはよくわかります。マルクスを数頁読むだけで、頭の中を一陣の涼風が吹き抜けるような気がする。…

内田樹・石川康宏『若者よ、マルクスを読もう』(角川ソフィア文庫、2013年)

そうして、じぶんを振り返ってみると、ぼくはやはり、見田宗介=真木悠介の本を取り出して、ぱらぱらと任意の数頁を読むことを、「必ず」ではないけれど「ときに」している。

それはなんでだろうかと、かんがえてみる。

ひとつには、そこでは、根源的な思考と直截的なことばで、人間と社会と自然、またそれらの未来が、肯定的に語られていることが挙げられる。

ことばは、「虚構の言説」ではなく、これらのことの本質をつかみながら、また、文体それ自体に、人の精神や身体を解き放つようなものが備わっている。

そのような文章を読んでいると、「大切なもの」が浮かびあがってくるように感じるのだ。

<書く前に読む>ということそれ自体を、方法のひとつとすることができる。

レヴィ=ストロースのようにこれまでにも、そしてJames Altucherのように今も、<書く前に読む>ことを、方法のひとつとしてきた人たち/方法のひとつとしている人たちがいる。

それは方法としてだけでなく、それ自体楽しみであり、その歓びの源泉から「書く」ことにつながる道ゆきができるのだと、ぼくは自身の経験から思う。

D・H・ロレンスの「本の読み方」。- 読むことによる経験を、深く、深く。

『チャタレイ夫人の恋人』などで知られる、小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)。

『チャタレイ夫人の恋人』などで知られる、小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)。

ロレンスの最後の作品、死の直前、1929年の冬に書かれ、1931年に発刊された『アポカリプス』という評論がある。

全集(『The Complete Works of D.H. Lawrence』Delphi Classics 2012)の編者による付記には、文明へのラディカルな批判、また「新しい天国と新しい地球」を創る人類の力へのロレンスの揺るぎない信念の宣言の書であると紹介されている。

社会学者の見田宗介が「9・11」とそれに続く出来事に応答する仕方で、当時発表していた文章のなかに、この『アポカリプス』が出てくる。

この一連の出来事のなかで、想起されたのが、ロレンスによる、この『アポカリプス』という作品であったという。

そのことについては、別のブログ(「「関係の絶対性」という、現代世界の課題。- 見田宗介による「9・11」への応答。」)で書いた。

(なお、ロレンスの生まれた日が1885年の「9・11」であったということはただの偶然でありながら、目にとまる。)

このことをきっかけに、これまで全編をとおしてきっちりと向き合っていなかった『アポカリプス』を読もうと、ロレンスの全集(英語)をひらき、ロレンスの世界に足を踏み入れることにした。

第一章のはじめのほうに、「ロレンスの本の読み方」が書かれているところがある。

本は「理解される」(意味が固定され確立される)とともに、その生命を失うのだと、<本の生命>ということについてロレンスは言及している。

ロレンスにとっての驚きは、たとえば、『戦争と平和』をふたたび読んだとき、それがあまりにもじぶんの心を揺り動かさなかったのかということであったという。

逆に、読むたびに異なる何かが見つかるような本、あるいは異なる仕方で心を揺り動かすときに、本は<生きている>のだと、ロレンスは書く。

また、この時代(20世紀初頭)においてもすでに「浅い本」がつぎからつぎへと出ていたようだが、そのような「1回読んで終わる」本に対峙するように、ロレンスは、本という経験の「ほんとうの歓び(joy)」について、つぎのように書いている。

…一冊の本のほんとうの歓びというものは、それを幾度も幾度も読み返すこと、そしていつもそこに異なるものを見つけ、別の意味、別のレベルの意味に出くわすことにあるのだ。それは、いつもどおり、価値の問いである。われわれは書物の量に圧倒されていて、ある本が貴重でありうること、宝石や、深く深く見てゆくといつもより深淵な経験を得ることのできる素敵な絵画のように貴重でありうることに、ほとんどもう気づかないのだ。6冊そこらの本を読むよりも、あいだをあけて、一冊の本を6回読むほうが、はるかに、はるかによい。ある特定の本がそれを6回も読むようにあなたを呼びとめるのであるのなら、それはそのたびにより深くより深くすすむ経験となり、また魂の、感情的な、精神的なぜんたいを豊饒にするだろう。

『The Complete Works of D.H. Lawrence』Delphi Classics 2012 ※日本語訳はブログ著者

ロレンスが教えてくれる「本の読み方」である。

1929年という時代に書かれた文章であり、現代社会とは異なる社会的状況にあるけれども、この言葉は今だからこそいっそう、書物の状況の一面を言い当てているように思う。

もちろん、「1回読んで終わる」本も、新しい知識や視点を与えてくれるものであったりするし、ときに大きな「気づき」への糸口となることもあるだろうだから、それ自体否定されるものとは思わない。

しかし、やはり、ぼくたちの生きることの深い経験に問いをなげかけ、「世界の見え方」を変え、そうすることで、ぼくたちの精神の土壌を豊饒にするような書物は、ロレンスの書くように、幾度も幾度も「ぼくたちに呼びかけてくる(call you to read it)」ような本であるように、ぼくは思う。

そのような本に一冊でも出会うことができるのであれば、それは幸福なことである。

見田宗介=真木悠介の書く本は、ぼくにとって、そのような<本>である。

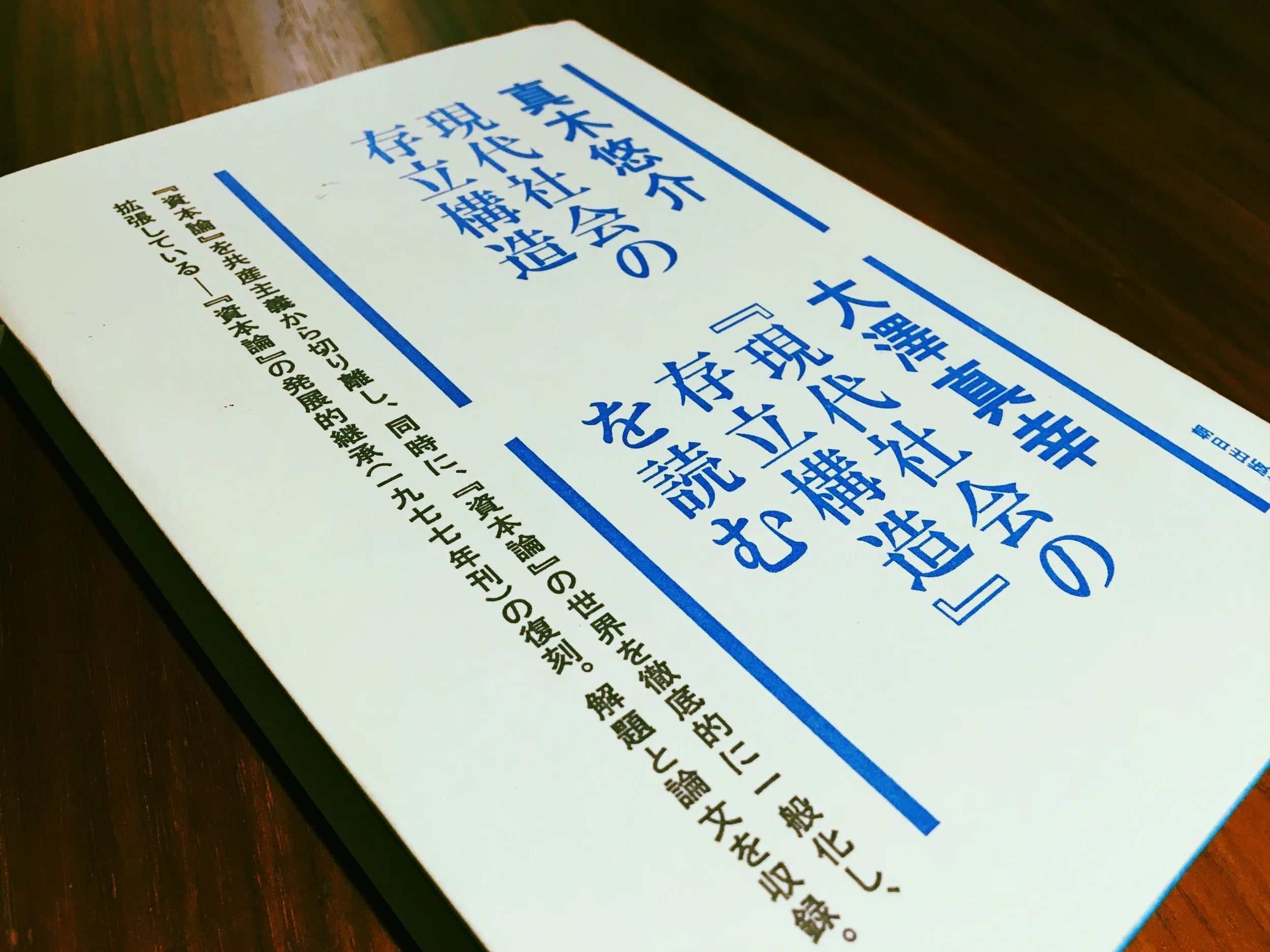

そのなかの一冊、真木悠介『現代社会の存立構造』(筑摩書房、1977年 → 復刻版:朝日新聞社、2014年)を、ぼくはひらく。

もう20年以上、この人生を共にしている。

読むたびに、新しい意味や気づきがひらかれ、視界がひろがり、理解が深まる。

そのように深く、深くすすむ経験のなかで、晩年の(当時ほぼ今のぼくと同年齢の)ロレンスの言葉が、ぼくのなかに響いてくる。

「沈黙の春」(Silent Spring)の戦慄と今。- 見田宗介著『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』を読みつづけて。

8月末ここ香港における大気汚染の中で生活しながら、見田宗介の名著『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)を手にとり、本をひらく。

8月末ここ香港における大気汚染の中で生活しながら、見田宗介の名著『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)を手にとり、本をひらく。

1996年に発刊された本書は、現代社会の「光の巨大」と「闇の巨大」を<ひとつの理論>の中に収め、20年が経過した今も「古い」ということはなく、今でも、そして今だからこそいっそう大切な議論を展開している(*なお、現在では、見田宗介の著作集Ⅰに一部データ変更の上、収められてもいる)。

「闇の巨大」として、あるいは現代社会の「限界問題」として取り上げられ、展開されているのが、以下の問題・課題である。

- 環境の臨界/資源の臨界

- 南の貧困/北の貧困

現代社会の「限界問題1」として取り上げられているのが、環境と資源の問題である。

闇の巨大として語られる「環境・資源」の問題については、今では

この「限界問題1」の章を、見田宗介は、「沈黙の春」という節を出発点として、議論を展開している。

「沈黙の春」(Silent Spring)が学校などでどのように教えられている(あるいは教えられていない)のか、ぼくにはわからない。

その言葉を聞いて、まったくなんのことかわからない、ということもあるだろう。

ぼくが1990年代に大学で学んでいた頃は、レイチェル・カーソンによって書かれたこの『沈黙の春』という書籍は、環境問題・公害問題の「古典」としての位置を占めていた。

「古典」であるということは、見田宗介も書いているとおり、「だれでもその書名をよく知っている割合には、現在ではその内容を必ずしもきちんと読まれていない」(前掲書)という本である。

見田宗介は、この本が提起している問題について、その「基本的な構造」は変わっておらず、「今もなおアクチュアルな問題」であるとしながら、ぼくたちの「感覚のズレ」のようなものについて、教えてくれている。

『沈黙の春』で取り上げられている化学薬品の多くは現在ではほとんど使用されていないけれど、カーソンの描くような環境汚染ははるかに巨きな規模と深度で進行してきた。

そのことを指摘しながら、またカーソンの嘆きを引用しながら、それにつづけて、見田宗介はつぎのように書いている。

…レイチェル・カーソンのこの新しい戦慄を、いくらか「時代おくれ」のものであるように感じる人は多くなっている。それは書かれていることが、解決され、すでに存在しなくなっているからではない。反対に、それが多くの国々で、ふつうのこととなり、だれもそのことに注目しなくなったからである。気づいても、新しい戦慄の声を挙げるということを、しなくなっているからである。人間たちもまた沈黙してしまったからである。あるいは、われわれの中の感受性も、声を挙げるということをしなくなったからである。

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』岩波新書、1996年

レイチェル・カーソンにだけではなく、ぼくは、この文章に、この見方に、教えられた。

ひとつ前の時代であれば新鮮な戦慄であり、声が挙げられたことが、今では「ふつうのこと」となってしまっていて、その状況をただやりすごしてしまう。

このことは「環境問題」に限ったことではない。

いろいろな事象や状況を射る見方として、『沈黙の春』と『現代社会の理論』はぼくの中にある。

それにしても、この本の副題にある「情報化社会・消費化社会」という言葉も、「古く」感じられてしまうことがある。

しかし、この本を読み、実際の社会に目をやり、じぶんの生活を振り返ると、これらの言葉が指摘することは、今もそのひろがりと深度を増しているようにも思う。

そして、この現代社会の乗り越えも、この「情報」と「消費」の意味合いを転回し、徹底させてゆくところにあるということも、この本が書かれてから20年以上が経過した今、さらに切実さと可能性を大きくしている。

「情報の断片」と「本」。- 情報のあふれる時代に、それでも(だから)「本」を読む。

情報通信技術の進展とともに、インターネットやSNS上に「情報」があふれている。

情報通信技術の進展とともに、インターネットやSNS上に「情報」があふれている。

よい面もわるい面も含めてそんな時代に生きているし、社会がこの状況をやめて引き返すことはない。

ぼく個人としては、その可能性を、肯定的にみたい(いわゆる表面的な「情報」ではなく、それを純化させていったときの<情報>がひらく社会の可能性を含めて)。

「本」(あるいはそれに準じるような活字媒体)のよさのひとつを挙げるとすれば、それがどんな本であろうと、一冊の本としての「完結性」あるいは「全体性」を意図的に志向していることにあると、ぼくは思う。

もちろん厳密には、世界や出来事を「完結性」と「全体性」を達成した本などないのだけれど、少なくとも、そこに「世界や出来事を視る眼」(つまりフレームワーク、「メガネ」など)が提示されていて、読む側としては書き手の「眼」で世界や出来事を視ること、またその見方を学ぶことができる。

社会学者の若林幹夫は「書物」(特に学術的な書物)というものについて、つぎのように書いている。

書物とは、そして思考とは、ある全体性を目指しながら、つねに完結しない開かれの中にあって、他のテクストと、それらを見出した他者たちの思考とともに、いつか到達できるかもしれない世界の全体としての理解を目指すものなのだ。…どんな大著でも、テクストの「全体」とはそのような試みの一部をなす、とりあえずの断片なのだ。

若林幹夫『社会(学)を読む』弘文堂、2012年

若林幹夫の書くように、本も「とりあえずの断片」なのだけれども、それは全体性を目指してもいる。

このことは「書く側」になってみると、よくわかる。

『香港でよりよく生きていくための52のこと』を書いたとき、その小さな本のなかにも、やはり「全体性」を志向したのであった。

上述の「とりあえずの断片」は、ネットやSNS上で獲得する「情報の断片」とは異なる。

何かを学んだり情報を得たりすることに、ネットサーフィンとネット検索であっという間に、さまざまな情報をひろいあげていける世界になったことは、ほんとうにすごいことだと思う一方で、今のところ、それらはいわゆる「情報収集」という次元にある。

それは、情報の断片の収集である。

それら断片(あるいは断片に含まれた全体性)からも学ぶことはできるし、人生の一部を変えてしまうこともあるかもしれないが、「情報収集」は、それ自体では成り立たず、そこには<意識や見方のアルゴリズム>あるいは<フレームワーク>が必要である。

それらをもたないままに情報収集をつづけると、情報の断片がただただ積み重なっていくだけである。

クローゼットのない部屋に、モノが散在してゆくイメージだ。

人はただただ散らかった情報にはたえられないから、そこで収集した情報を「まとめる」ことをしようとするが、その際に使われる<アルゴリズム>は、じぶんが意識的に学んだものというよりは、(無意識的にじぶんにプログラムされた)他者たちのアルゴリズムである。

「本」は、<じぶんのアルゴリズム>をつくってゆくことに役立つ。

その土台の上で行われる情報収集は、さらに(じぶんにとって)生きてくることになる。

情報のあふれる時代に、だから、「本」を読む。