香港で、台風上陸のなか、「リスク管理」を考える。- 不安と(何事もない)安堵のメンタリティ。

香港の東の端に、台風が上陸した。ちょうどこの文章を書き始めた頃に、台風は、香港の北の上空を移動している。...Read On.

香港の東の端に、台風が上陸した。

ちょうどこの文章を書き始めた頃に、台風は、香港の北の上空を移動している。

昨日から最も低いレベルの警報(シグナル1)が出ていたが、当初その上の警報(シグナル3)にはならないだろうという状況であった。

それが、夜半にシグナル3が発令され、今朝方の9時20分には警報がシグナル8へと、さらに一段階あがった。

シグナル8になると、例えば、交通機関が乱れたり、店舗が閉まったりと社会的な影響が出る。

今日は日曜日だけれど、平日ともなると、シグナル8号発令により、ビジネスが止まったりして大きな影響がある。

だから、「台風シグナル8」というリスクは、香港に住んでいる人たちの心身を動かす。

ひとつに、社会機能が一時的に止まるかもしれないという状況は、(程度の差はあれ)パニックを人の内面に起動する。

スーパーマーケットやパン屋などには、人が殺到したりする。

台風のシグナル8がでている時間は、1日未満である。

半日ほどで通常はシグナル3へとダウングレードされる。

それでも、食材などがスーパーマーケットの棚からなくなっていく。

もちろん、新鮮な食材への影響は、配送などの関係から2日ほど続いたりする。

そのようなことを「差し引いた」としても、人は、必要以上に食材をかいためているように見られる。

ぼくが、予備の食料品として買いためた経験は、2006年の東ティモールでの騒乱の「前夜」からである。

実際に、お米が一時期、スーパーマーケットからなくなるなどの事象が起きた。

東ティモールの「難しさ」は、輸入経路が非常に限定されていること。

だから、万が一のために、スタッフたちの分も含めて、一定期間やっていけるだけのお米を貯蔵したりした。

それは、実際に、後に、役立つことになる。

人の個体の維持という、「生物」としての人間の諸相が起動され、ぼくたちは万が一に備える。

今でも、この諸相はいつでも「起動」できる状態だけれど、台風というリスクにたいしては、ぼくは一歩距離をおいて、冷静に対処する。

ふたつめに、(何事もなかったときに感じる)安堵のメンタリティは、ときに、批判へと転回されることがある。

シグナル8が発令されても、ほとんど台風の影響が見られないようなときもある。

今日も、台風が上陸して(でも北に逸れながら)、風は静止したかのようで、雨だけが時折ふりそそいだ。

そして、(ぼくのいるところでは)何事もなく、シグナル8の台風警報は、発令から4時間後の13時20分に解除された。

ビジネスなどの「大切なこと」にもかかわるから、何事もなかったときは、途端に天気予報への批判になる。

「何事もなかったこと」への視線は、冷たい。

人間の「生物」としての諸相ではなく、自然から離陸した「現代」という人間の諸相が現れるのだろうか。

大事が起こらなかったことへの感謝ではなく、起こらなかったことによる時間・機会喪失のようなものを感覚する。

批判の矛先は、天気予報を管轄する政府機関であったりする。

しかし、実際には、「その地点」にいるぼくたちにはわからなかったりする。

政府機関の「判断」は、香港全体を視野にしていて、香港の一部ではない。

実際には、ぼくのいる「地点」からは見えず、他の場所や地域では被害が出ているかもしれない。

あるいは、少しの「差」が、甚大な被害につながるような状況であったかもしれない。

ぼくたちは、そのような「かもしれない」というリスクを、何事もなかったという時間と地理的な地点で、忘れてしまう。

不安と安堵のメンタリティの「揺らぎ」のなかで思うのは、やはり、リスクへの向き合い方は最終的に「自分自身」次第であるということ。

気象情報はあくまでも「外部情報」として、自分自身の内部にある「リスク管理の管制塔」にインプットをし、そこでリスクにどのように対処・対応するかを自ら決める。

また、日頃から、「リスク管理の管制塔」は、事前準備として予備訓練をし、いつでも起動されるために整備されていないといけない。

とくに、自分が生まれ育ったような「ホーム」ではなく、海外のような「アウェー」の場合はなおさらである。

そして、「不安と安堵のメンタリティの揺らぎ」は、生きてあることへの深い感謝に支えられながら、「予防対策」と「冷静な対応」という人間の知恵として、その形態と内実を変容させていくことで、ぼくたちは、この世界で、よりよく生きていくことができる。

「台風」という言葉がにつかないほどに、木々たちが緑色をたたえながら静かにそびえたち、雲たちが静かに流れ、コンドルが飛んでいる香港の風景を眺めながら、ぼくはそんなことを思う。

「語ってはいけないものを語ってはいけない」(真木悠介『旅のノートから』)。- ぼくたちの一番大切な経験の見方、語り方、そして生き方。

真木悠介の著作『旅のノートから』は、とても素敵な本だ(現在は『真木悠介著作集Ⅳ』所収)。...Read On.

真木悠介の著作『旅のノートから』は、とても素敵な本だ(現在は『真木悠介著作集Ⅳ』所収)。

真木悠介が、「18葉だけの写真と30片くらいのノートで、わたしが生きたということの全体に思い残す何ものもないと、感じられているもの」である。

もともと「私家版」のようなものとしてつくり、好きな人たちに贈るつもりでいたという。

30片の「ノート」の最後は、「えそてりか I」というタイトルがつけられている。

1990年のインドへの旅の後に書きつけた、この世界の見方、語り方、そして生き方についての「私記」である。

ただし、この「ノート」は、世界の見方の「過ち」、世界を語る仕方の「過ち」から書き始めている。

この世界では、見てはいけないものがあり、語ってはいけないものがある。

ここでは、「金の卵を生むニワトリ」の話が、例のひとつとして、あげられている。

金の卵を生むニワトリがいました。そのニワトリのもち主は、こんなにたくさんの金の卵を生みつづけるのだから、その「本体」はどんなに巨きな金の塊だろうと思ってそのニワトリをしめてみると、ふつうのニワトリの肉の塊があるだけでした。

真木悠介『旅のノートから』岩波書店

「花」もそうであろう。

花の美しさにみちびかれて、人は、「本体」はどんな美しさをたたえているのかと花をむしりとる。

むしりとって見たところで、そこには根があり、茎があるだけだ。

日本では江戸時代まで、花をむしりることは禁じられていたという。

それは、畏れの感覚にささえられたものであっただろうけれど、他方で、「世界の見方」を人々はどこかで知っていたのだということもできる。

人は、経験の煌きに導かれて、経験の「核」への衝動にとらわれる。

真木悠介は、「語ってはいけないこと」にふれて、こう書いている。

ぼくたちの一番大切な経験は、そこからきらめく言葉たちが限りなく飛び立ってゆく源泉である。けれどもこの源泉自体を言葉にしてしまおうとするなら、ぼくたちは何もかも失ってしまう。

真木悠介『旅のノートから』岩波書店

語ること、言葉にすることで、切り開かれる世界や歓びの倍増を経験することもあるけれど、村上春樹が「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」と書くように、ぼくたちは言葉の限定性のなかで生きる。

言葉にすることで、経験や出来事が、ありふれたものになってしまう。

真木悠介は、「性、という出来事じたいの煌きと深さ。と、性について語ることの無残との落差。見ることの無残との落差。」と、ぼくたちの一番大切な経験のひとつを例として挙げている。

この一番大切な経験の「源泉」自体、真木の別の言葉では「生のリアリティの核のところ」に、ぼくたちは、わけいってはいけない。

では、どうすればいいのか。

「えそてりか I」の最後には、こう書きつけられている。

それに照らされた世界を見ること。

それに陽射された世界を語ること。

それに祝福された世界を生きること。

真木悠介『旅のノートから』岩波書店

18葉の写真の一葉一葉、そして30片のノートの一片一片が、生きることの核に、照らされた世界、祝福された世界の輝きが戯れている。

『旅のノートから』の表紙の写真、インドのコモリン岬の子供たち(その感動的な話は、見田宗介『社会学入門』(岩波新書)のなかで、語られている)。

この写真を見ていたら、ぼくは、『東ティモールを知るための50章』(明石書店)の表紙の写真を思い出した。

ぼくが、東ティモールのレテフォホで撮影した写真だ。

コーヒーパーチメントと呼ばれる、コーヒー豆に殻がついた状態のものを乾かしている工程のなかで、村に立ち寄った際に撮った写真だ。

その写真を再度見ながら、ぼくは思う。

この一葉も、陽射され、祝福された世界の輝きが戯れているのだ、と。

人生のぜんたいは「論じるよりも、するものだ」(見田宗介)。- 生きるための「道具の手入れ」。

社会学者の見田宗介(=真木悠介)の仕事と生き方から、ぼくは、数え切れないほど多くのことを学んできた。...Read On.

社会学者の見田宗介(=真木悠介)の仕事と生き方から、ぼくは、数え切れないほど多くのことを学んできた。

今だって、見田宗介=真木悠介の本をひらかない日はない。

ひらくたびに、学びがある。

「明晰の罠」を超える「対自化する明晰」(メタ明晰)は、そんなことのひとつであった。

より正確には、教えられたことも数え切れないほどあるけれど、ぼくがこの身体で漠然と感じていたことに、言葉と論理を与えてくれた。

「学問」という領域を超えて、生きるという経験において。

明晰さということにおいては、これほど明晰な論理・理論を統合的に展開する人を、ぼくは他に知らない。

そのような見田宗介は、しかし、「論」ということについて、こんなことを書いている。

…わたし(見田宗介)は…人生のぜんたいが「論じるよりも、するものだ」と考えている。論を大切にしないということではない。千倍もさらに大切なものがあるだけだ。…「思想を実践する」といった倒錯した生き方をしたくないと思う。存在することのしずかな感動をわかち合うだけでいいのだ。

見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫

日常において学問や思想や批評などにかかわっていない人にとっては、「人生のぜんたいは『論じるよりも、するものだ』」ということは、当たり前のことだと思われるだろう。

人は、学者や思想家、評論家・批評家やジャーナリストなどにたいして、「論じてばかりいて」と、思ったりする。

だから、「思想を実践する」という倒錯した生き方にたいする「距離の置き方」を述べることは、見田宗介自身に向けての「しないことリスト」であると共に、人生のぜんたいを「するよりも、論じるものだ」という生き方になってしまっている人たちへのメッセージでもある。

また、見田宗介は、一連の仕事を通じて、生と理論・論、知性にできることとその限界、理想と現実などにたいして敏感な姿勢をとりつづけてきた。

それにしても、人生は「論じるよりも、するものだ」は、例えば、見田のような学者などだけが、気をつけなければならないことだろうか。

ぼくは、そうは思わない。

誰もが、そのことを生き方にインストールしたほうがいいものだ。

思想や理論という体系的な言葉に限らず、人は、日々、会話のなかで、人を批判し、悪口をいい、意見をあれこれと述べる。

そうして、人生ぜんたいが、「論じる」もので終始してしまう。

さらには「する」にも到達しなくなったりする。

このように「論じるよりも、するものだ」という言葉は、さまざまに異なる角度と深度で、ぼくに現れる。

見田宗介は、前掲書の同じところで、こんなことも述べている。

…<実感>を手放した身体が<観念>という病を呼ぶのだ。<実感>を疑うのでなく、<実感>を信じつつ相対化するということ…。

見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫

こうして、ぼくの「生き方の道具箱」には、さまざまな道具が並べられていく。

もちろん、それらは使われなければ、錆びてしまう。

ぼくは日々これらを使いながら、でも、ときに、見田宗介=真木悠介の文章を読み起こしながら、「道具の手入れ」を、せっせせっせとしている。

「明晰の罠」(真木悠介)を超えて。- 無知と明知を超える方法。

社会学者の真木悠介(=見田宗介)は、「明晰の罠」ということを、名著『気流の鳴る音』で書いている。「明晰」について、真木悠介は、次のように述べている。...Read On.

社会学者の真木悠介(=見田宗介)は、「明晰の罠」ということを、名著『気流の鳴る音』で書いている。

「明晰」について、真木悠介は、次のように述べている。

…「明晰」とはひとつの盲信である。それは自分の現在もっている特定の説明体系(近代合理主義、等々)の普遍性への盲信である。それはたとえば、デモクリトス、ニュートン的、アインシュタイン的等々の特定の歴史的、文化的世界像への自己呪縛である。

人間は、<統合された意味づけ、位置づけの体系への要求>という固有の欲求につきうごかされて、この「明晰」の罠にとらえられる。

真木悠介『気流の鳴る音』筑摩書房

ぼくたちは、この「明晰の罠」を意識し、ほんとうの<明晰>を、生きていくことの方法として、あるいは生き方そのものとしていくことができる。

「明晰の罠」にふれて、真木悠介は、古代インドの哲学書である『ウパニッシャッド』の一節を引用している。

無知に耽溺するものは

あやめもわかぬ闇をゆく

明知に自足するものは、しかし

いっそうふかき闇をゆく

真木悠介『気流の鳴る音』筑摩書房

『気流の鳴る音』(1977年)で、(おそらくはじめて)取り上げられたこの一節は、およそ30年後に書かれた著作『社会学入門ー人間と社会の未来』のなかでも、取り上げられている。

真木悠介自身の生き方の核心に装填されていた方法である。

『気流の鳴る音』が「具体的な生成力」を持った思想スタイルの確立をめざしたように、「明晰の罠」を超えていく方法は、真木悠介の生に「具体的な生成力」を付与してきたものだ。

「明知に自足するものは、いっそうふかき闇をゆく」ということを、他に類をみないほどに「明晰さ」をもつ真木悠介=見田宗介は、自分に言い聞かせている。

もちろん、無知の方が明知よりもよいなどとは、言っていない。

それでは、「明晰の罠」は、どのように超えていくことができるのか?

真木悠介は、「対自化された明晰さ」という方法を提示している。

先回りして言ってしまえば、真木が書くように、<明晰さについての明晰さ>として「メタ明晰」ともいうことができるものである。

真木悠介は、カッコの使い分け(「」と<>)を活用しながら、次のように、「明晰の罠」を超える方向性を書いている。

「明晰」を克服したものがゆくべきところは、「不明晰」でなく、「世界を止め」て見る力をもった真の<明晰>である。

「明晰」は「世界」に内没し、<明晰>は、「世界」を超える。

「明晰」はひとつの耽溺=自足であり、<明晰>はひとつの<意志>である。

<明晰>は自己の「明晰」が、「目の前の一点にすぎないこと」を明晰に自覚している。

<明晰>とは、明晰さ自体の限界を知る明晰さ、対自化された明晰さである。

真木悠介『気流の鳴る音』筑摩書房

このような<明晰>(「メタ明晰」)を、ぼくたちは、生きることの方法としていくことができる。

最近、メタ明晰の重要性を深く感じたのは、「スマホで朝生!~激論!AI時代の幸せな生き方とは?」(進行役:田原総一朗)に見た、参加者たちの「議論のすれちがい」であった。

「議論のすれちがい」の要因のひとつが、「明晰の罠」であったのではないか、ということだ。

発言者たちが、自身の「明晰」のなかに自分を呪縛していることから起きるすれちがいのように、ぼくには聞こえた。

「AI時代」という、「明晰」を対自化させないと語ることのできない時代と事象が、議論のすれちがいを、いっそう先鋭化させる。

ぼくにとって、非常に学びの多い議論(特に、この「議論のすれちがい」の位相)であった。

また、日本の社会の「外」にいることは、常に自己充足するような「明晰さ」をゆさぶる。

「教育」や「しつけ」のような仕方で身につけてきた「明晰さ」は、疑問に呈されることになる。

しかしまた、その「外」の社会で身につけていく「明晰さ」は、ぼくたちを、またもうひとつの「明晰さ」へと罠をしかける。

ぼくたちは、メタ明晰の方法を、生き方の核心に装填し、起動させておくことで、「明晰の罠」からのがれる。

まさしく、真木悠介がめざした「具体的な生成力」のある思想だ。

この具体的な生成力のあるメタ明晰という方法は、人類が過去から未来へとつらなる歴史のなかで、(おそらく)一度しか遭遇しえないような「転換点」である現代においてこそ、さらにいっそう求められる方法である。

戦争は終えることができる、争いは止めることができる。- ジョン・レノンの歌、そして東ティモールの「静かな夜」に。

戦争や争いを「なくする」という、「否定の否定」という方法は、否定にいきつく他はないことを別に書いた。だから、問題を「裂開」しなければならない。...Read on.

戦争や争いを「なくする」という、「否定の否定」という方法は、否定にいきつく他はないことを別に書いた。

だから、問題を「裂開」しなければならない。

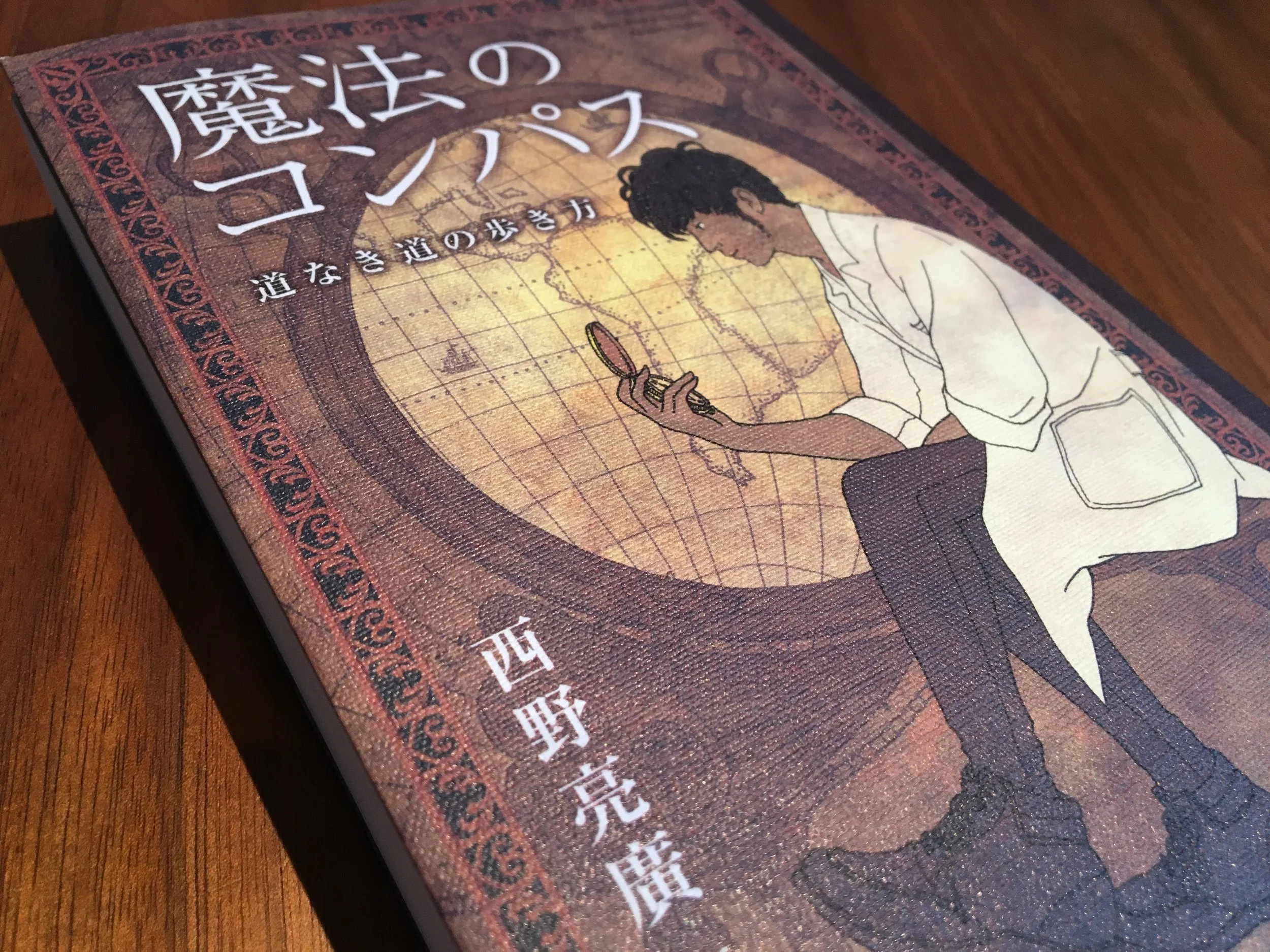

例えば、芸人の西野亮廣は、「戦争は無くならない」という地点から出発して、「戦争は止めることはできる」ということを定め、エンターテイメントによる感動を武器とすることを見出す(西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社)。

戦争や争いを「減らす・減る」ということもできる。

戦争や暴力による死者ということであれば、統計数値上、減ってきていることが客観的に示されている。

歴史学者のYuval Harariは、そのことを著書『Homo Deus』で数値を示しながら指摘している。

また、Steven Pinkerは、著書『The Better Angels of Our Nature』で、主題的に取り上げている。

副題はまさに「Why Violence has Declined」(なぜ暴力は減少したのか)だ。

このことは、ぼくたちの「望み」である。

戦争を「止める」ということに戻ると、西野亮廣の『魔法のコンパス』を読みながら考えていたら、二つのことを思い起こした。

一つは、ジョン・レノンの曲だ。

ジョン・レノンの曲に、「Happy Xmas (War Is Over)」がある。

1971年にリリースされ、今でも、クリスマスの時期には必ずどこかで聞く歌だ。

ぼくの、とても好きな曲だ。

西アフリカのシエラレオネ、それから東ティモールという紛争後の社会に身をおきながら、ぼくの「心の耳」にリフレインしていた曲である。

ジョン・レノンとオノ・ヨーコが歌う後ろで、子供たちからなるコーラス隊がこんなふうに歌う。

…

war is over

if you want it

war is over

now…

John Lennon “Happy Xmas (War Is Over)”

戦争・争いは終わるよ、あなたが望めば、と。

当時ベトナム戦争に照準をあわせて歌われた歌だけれど、それは今の時代にも貫通する。

ジョン・レノンも、戦争・争いはなくすのではなく、戦争は「終える」/「止める」ことができることを伝えている。

それから、二つ目に思い起こす風景は、2006年12月の東ティモール。

2006年半ばに騒乱が起こり、首都ディリでは国内避難民が発生し、オーストラリア軍などが駐屯しながらも、争いが続いていた。

銃撃戦などの状況から日本に一時退避していたぼくも、すでに東ティモールに戻っていて、コーヒーを無事に出荷した後の時期であった。

争いや衝突が、小さい規模ながらも間断なく続いていた。

しかし、クリスマスを迎えたところで、争いが一時的に、止まったことを、ぼくは今でも覚えている。

首都ディリが、静かな夜に包まれたときであった。

東ティモールはカトリックの国で、クリスマスは大切なひととき。

人は望めば、争いの途中であっても、争いを止めることができるのだ。

人間が完全には壊れていないことに、ぼくは心の底で、安堵感を感じることができた。

戦争や争いはなくすことはできないけれど、終える・止めることはできる。

東ティモールの、あの「静かな夜」は、ぼくの心の風景に、今でも確かな感覚と共に残っている。

そして、「戦争・争いは終わるよ」という、子供たちのコーラスが、透明にこだまする。

あなたが望めば、と。

その声は、ほんとうに望むことができているだろうか、という「問い」を、ぼくに投げかけている。

「居心地の悪い場所」に身をおくこと。- 「問い」の生まれる場所。

ぼくは、西野亮廣の著作『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』を読みながら、さまざまに触発される。...Read On.

ぼくは、西野亮廣の著作『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』を読みながら、さまざまに触発される。

西野は、日常に「問い」をすくいあげ、問いを裂開し、「答え」を実践的に生きる。

そんなことを、ぼくは抽出して、「存在そのものが『質問』になっている人」(西野亮廣)ということを書いた。

「問題解決」にまつわる大切なことが、いろいろに語られているからである。

「問い」に関して、もうひとつ書いておきたい。

西野亮廣は、「問い」を見つける方法を、次のように書いている。

…人生を賭けるほどの「問い」を見つけるには、居心地の悪い場所に立つ必要がある、というか居心地の悪い場所に立ったほうが「問い」が見つかりやすい。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

「居心地の悪い場所」に身をおくこと。

人は往々にして「居心地の悪い場所」を避けようとするけれど、実はそこに「問い」という財宝がねむっている。

西野は、「やりたいことが見つからない」という相談には、次のように応答する。

僕は、「やりたいことが見つからない」という相談を受けた時には必ず、「僕なら、3キロのダイエットをして、その体重を維持してみるよ」と返すようにしている。…

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

「居心地のいい場所」について、西野は、すでに誰かが解決してくれた場所だという。

ぼくも、「居心地の悪い場所」に身を置き続けてきた。

そして、そんな「場所」から、「問い」をひろいつづけ、考えては行動して、うまくいくこともあれば、うまくいかなかったこともある。

ぼくは、「やりたいこと」や「行きたいところ」を透明においつづけていたら、「居心地の悪い場所」に身をおいていた。

東京に住むことを望んで東京にある大学に行き、はては、東京におけるぼくの生活の「居心地の悪さ」になげこまれた。

アジアへの旅を望み、アジアに出てみたら、そこは決して居心地のいい場所とは言い切れないところで、ぼくはたくさんの「問い」を持ち帰った。

そんな「問い」のひとつを透明に追い、途上国への国際支援を仕事として望み、飛び込んだ世界は「居心地の悪さ」でいっぱいであった。

例えば、西アフリカのシエラレオネでは、内戦が終了してまもなく、内戦に翻弄されてきた人たち/内戦に翻弄されている難民の人たち、戦争の傷を身体や精神に負う人たちに囲まれながら、そして社会の不安定さのなかで、ぼくは「問い」の嵐にまきこまれていた。

独立後、平和を保っていた東ティモールでは、2006年、不満が騒乱となり、首都ディリの街中で銃弾が飛ぶ状況に、ぼくは置かれた。

未だに、当時の「問い」に(自分なりに)答えられていない。

こうして、文章にしながら、「問い」のなかに、問いを裂開するような「解決」をさがしている。

西野亮廣なら、そんなぼくにたいして、「天然でボーナスステージに立ってんじゃん」(前掲書)と言うだろう。

ゲームで言えば、「問い」に囲まれるぼくは、確かに「ボーナスステージ」に来ている。

さらに、ぼくは、生きることの次なるステージの最初の迷路のなかで、「居心地の悪い場所」だらけだ。

これが「ボーナスステージ」でないわけがない。

この「ボーナスステージ」で、ぼくはたくさんの「問い」を得ている。

そして、それらの「問い」にひそむ、問いを裂開する拠点に足場を置いて、現代という時代を次の「名づけられない革命」(真木悠介)の時代につなぐという仕事に、ぼくの人生は賭けられている。

西野亮廣著『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』。- 存在そのものが「質問」になっている人。

…存在そのものが「質問」になっている人を僕は芸人と定義している。西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社...Read On.

…存在そのものが「質問」になっている人を僕は芸人と定義している。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

「道なき道の歩き方」という副題にひかれ、ずっと読みたかったけれど、電子書籍版が出ていないため「先送り」にしていた本。

「芸人」であるキングコング西野のベストセラー著作。

読むことを先送りしていたけれど、「大停電の夜に」という逆転劇を、停電した新幹線の中で、「トラブルは、映画のように片付ける」というモットーで成し遂げた西野の行動力に触発されて、ぼくはハードコピーを手にした。

本書は4章から構成され、合計で43項目のトピックが展開されている。

【目次】

はじめに

第1章:向かい風はボーナスチャンス!

第2章:お金の話をしよう

第3章:革命の起こし方

第4章:未来の話をしよう

おわりに

冒頭の言葉は、この本の「はじめに」で語っている「芸人の定義」だ。

西野は、ナインティナイン岡村の考え方(“ひな壇に出る芸人”)を引きながら、それに反論する仕方で、自身の芸人の定義を語る。

…ひな壇に出る芸人がいていいし、ひな壇に出ない芸人がいてもいいんじゃないかな。

…「それもいいけど、こういう“オモシロイ”があってもよくない?」と提案したり、時に「アイツのやっていることは、はたして正解なのかなぁ」という議論のネタになったり、そういった、存在そのものが「質問」になっている人を僕は芸人と定義している。

…僕は芸人で、とにかく面白いことをしたい。それだけ。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

これが、この本の導入部分でありながら、ある意味、言いたいことの核心が尽くされていると、ぼくは思う。

西野は、世間の「当たり前」や「前提」を深いところで問うことを生きる。

…僕は、ある時、「お笑い芸人が、ひな壇に参加せずに生きていくためにはどうすればいいだろう?」という「問い」を持ち、その「問い」に人生を賭けてみることにした。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活者

西野の生き方は、「問いを持つ」生き方だ。

大切なことは「問い」を持つことだ、ということを、いくどもいくども書いている。

「問い」が、道なき道を照らし出すコンパスなのだ。

ぼくが、好きなトピックは、「20 戦争はなくならない」というところだ。

ここでは、それまで「戦争が無くならない理由」など考えたことがなかったところ、タモリに、その質問を投げかけられ、そしてタモリの考え方に、西野は深く揺さぶられる。

これを契機に、西野は「戦争」と真剣に向き合うようになる。

「戦争は無くならない」というところから考え始めたら、無くし方が見つかるかもしれない、という谷川俊太郎(とタモリ)の考え方を導きに、この「問い」に「答え」を見出そうとする。

西野は、そうして、こう考えるようになる。

…「僕らは戦争を無くすることはできないのかもしれないけど、止めることはできる」

答えは僕が子供の頃から信じているエンターテイメイン。

…エンターテイメントが世界中の人間を感動させている瞬間だけは平和で、「だったら、その時間を長くすればいいじゃん」というのが僕の結論。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

これは、「問題を裂開すること」(真木悠介)を方法とした肯定性への着地である。

「否定の否定」は「否定」にしか行き着かない。

だから、いったん、「戦争を無くす」という問題の立て方をせず、谷川やタモリのように、「戦争はなくならない」というところで「問い」を立てる。

そして、そこから、問題を裂開していく。

西野は、「問い」に「答え」が埋まっていると言う。

それは正しくもあるけれど、より正確には、「問い」を裂開して、答えを見出している。

世間のいろいろな事象・対象にたいしても、自身の活動においても、「問い」をひろいつづけ、道なき道で、問題を裂開し、「答え」を実践的に生きている。

そして、西野亮廣は、対象にたいしてだけでなく、自身の存在そのものが「質問」であるような生き方を実践している。

「否定の否定をくりかえしても、肯定的なものに到達することはできない」(真木悠介)。- 問題自体を「問う」という転回。

「幸せな社会」あるいは「幸せな人生」という未来の立て方は、その「幸福・幸せ」の定義にもよってくるが、ぼくは一歩引いて考えるようにしている。...Read On.

「幸せな社会」あるいは「幸せな人生」という未来の立て方は、その「幸福・幸せ」の定義にもよってくるが、ぼくは一歩引いて考えるようにしている。

ユバル・ハラリが著書『Homo Deus』の中で挙げる、人類のこれからの三大プロジェクトのひとつは「至福」(happiness, bliss)である。

「至福への工学的アプローチ」が進められる中で、幸福・幸せの定義も、一般的な捉えられ方は今後は変わってくるかもしれない。

そのことは一旦保留したままで、しかし、「不幸をなくする」という仕方にたいして、ぼくはしっくりこないものをもってきた。

「幸せ」ということを立てることは、その反対の「不幸」から出発し、それを「なくする」という思考になりやすい。

さまざまな文化の神話に通底している、Joseph Campbellが言うところの「Hero’s Journey」という物語は、幸せだけを物語としていない。

同様に、ぼくたちの生きる道ゆきも、幸せだけで彩られているわけではない。

社会学者の真木悠介は、名著『自我の起原』にたいする質疑応答のなかで、次のような応答を書いている。

不幸とか苦痛をなくすことが問題なら、…世界にたいして不感症になってしまえば、不幸もなく苦痛もない。それよりも人は、苦痛も大きいが歓喜も大きい生の方を選ぶ。人は退屈な幸福よりは絢爛たる不幸をさえ選ぶ。人が結局<自由な社会>を選ぶというのも、こういうことと関わっているように思う。…

真木悠介「竃の中の火ー『自我の起原』補註」『思想』1994年8月号、岩波書店

ぼくも、そう思う。

しかし、世の中では、苦痛をなくすとか、心配をなくすとか、不幸をなくすとかの言葉が、例えば本のタイトルなどでうたわれたりする。

真木悠介は、「エゴイズムの相剋」などに触れて、このような「思考の方法」を転回することを、ぼくたちに提示している。

…今ある不幸の否定の延長線上に未来を構想する、という思考の方法を転回しなければならない。

…「不幸をなくする」「相剋を解決する」というこれまでの社会構想の欠点がよく分かる。消去法で考えてはいけない。否定的なものから出発する限り、どこまでその否定の否定をくりかえしても、肯定的なものに到達することはできない。問題を裂開すること。

真木悠介「竃の中の火ー『自我の起原』補註」『思想』1994年8月号、岩波書店

「否定の否定」はどこまでも「否定」であること。

だから、問題を裂開すること。

言い方を変えれば、問題自体を「問う」ということでもある。

真木悠介はこの転回を方法とし、徹底的に問いを問うなかで、「自我」や「時間」などの問題を裂開し、肯定性へ到達してきたことは、一連の仕事のなかで見られる。

ここでは歴史の事例を持ち出し、ここでは「社会構想」という文脈で語られているけれど、真木悠介の思考の深度は常に「人と社会」を貫くものである。

ぼくは、このような透徹した方法(「問題を裂開すること」)を、いつもうまくいくわけではないけれど、問題の解決を考えるときの、道具のひとつとしてきた。

ぼくたちは、日々、問題に直面する。

そんなとき、ぼくは、立ち止まって、一歩引いて考えたい。

個人や組織の「未来の立て方」が、否定の否定という「否定の連鎖」に陥らないように。

香港で、「自転車シェアリング」用の自転車を目にして。- 「無限の試みの時代」のなかで。

香港で、早朝のエクササイズをしていて、「自転車シェアリング」用の自転車を目にする。...Read On.

香港で、早朝のエクササイズをしていて、「自転車シェアリング」用の自転車を目にする。

香港の英字紙「South China Morning Post」(SCMP)に掲載されたニュースの見出しで、「自転車シェアリング」アプリがスタートしたことは知っていたけれど、実際に自転車を目にするのは初めてのことであった。

緑色で、遠くからでも目につく。

なぜこんな場所に自転車が駐められているのだろうと思ってみたら、「自転車シェアリング」の自転車であった。

その名は「GoBee Bike」。

Beeのごとく、蜂が自転車をこいでいるロゴマークとURLが見える。

前出のSCMPのニュース(2017年4月24日の記事)は、2017年4月にスタートしたばかりの「GoBee Bike」は、トラブルの多い・がたつく(bumpy)スタートをきったことを伝えていた。

ひとつはシェアリング用の自転車7台が壊れて見つかったこと、それからアプリのセキュリティ上の問題であった。

そんなスタートをきりながらも、ぼくの住んでいるところの近くでも目にするようになってきた。

「GoBee Bike」は、香港に拠点を置く。

会社の「ビジョン」は二つある。

- 「Last mile transportation (最後の距離の交通機関)」の必要性を解決すること

- 都市生活者のために、健康的なライフスタイルと緑の環境を促進すること

サービスを使うには、アプリをダウンロードして、デポジット(HK$399、日本円で約5,800円)を支払う。

いつでも、どこにでも駐めることのできる自転車は、アプリ上で見つけることができる。

自転車は、ソーラーパワーによるGPS smart lockが搭載されているとのことだ。

自転車はQRコードを使って開錠できるようになっている。

使用料金は、今のところ、30分につきHK$5(日本円で約70円)だ。

世界各地で「自転車シェアリング」サービスはスタートしているけれど、それが香港でみられるのは、よいことだと思う。

SCMPのニュースが取り上げるように問題は多いはずだ。

最初の時点で、回避しなければならない問題もある。

でも、何よりも、ビジョンをかかげ、そこに向かって、確実に行動を起こしていく。

目に見える形で香港の日常にはいりこみ、物理的にであれ心理的にであれ、「変化」を感じさせていく。

都市化が進み、健康や環境が顕在化してきている中で、「変化」を社会に投じる。

問題・課題を議論する前に、なにはともあれ、それは素晴らしいことだと、ぼくは思う。

問題・課題は、走りながら、あるいは蜂のように飛びながら、修正を加えていけばよい。

ときには、やりなおしたっていい。

ぼくたちは、今、「無限の試みの時代」にいる。

未来を構想・イメージし、そこに何度も問いや試みをなげかけて、やりとりしながら、道をひらいていくのだ。

それにしても、利用者はなんであんな場所に自転車を駐めたのだろう、駐めるような場所ではないのに。

「last mile transportation」のニーズが、そこにはあるのだろうか。

緑色の自転車が並ぶのを見ながら、ぼくはそんなことを思う。

「自分の存在全部を支える"好み"」をもつこと(鶴見俊輔)。- この世界で、垂直に立つために。

思想家の鶴見俊輔は、「好み」ということに触れて、「自分の存在全部を支える”好み”を自分が持っているか」ということが大切だと言う。...Read On.

思想家の鶴見俊輔は、「好み」ということに触れて、「自分の存在全部を支える”好み”を自分が持っているか」ということが大切だと言う。

最近は「好き・嫌い」ということが、よく(しばしば過剰に)言われているなかで、鶴見俊輔の言葉は、重みをもって、表層的な「好み」に疑問をなげかける。

先日、鶴見俊輔の言葉をひろいだしている中で、「自分を分割して、今自分のいるところを別の人間の視点から見る」という言葉に再会した。

この言葉と、「自分の存在全部を支える”好み”を持つこと」は、一見すると関係ないようで、実は深く関係している。

鶴見俊輔は、こんな風に語っている。

…”好み”を持っていない人は、重心がなくて、世の中にふりまわされてしまいます。”超自我”に対抗して、自分で考える場を作っておくために、”好み”をもつことが必要です。

鶴見俊輔『日常生活の思想』筑摩書房

「超自我」という精神分析用語は「心的装置の下位構造の一つ」のことで、本能的欲求に対する禁止や脅しを行い、自我に罪悪感を生じさせる機能(良心)などを意味する(『社会学事典』弘文堂)。

鶴見は「世の中」と言っているが、それは、ある意味、日本の情況で言えば「世間の目」である。

鶴見俊輔の仕事は、いわゆる「権力」(広い意味での権力)にたいする「抵抗」をひとつのモチーフとしていたから、「考えることの拠点」について敏感な思想家であった。

人は、「大人」になるにつれて、「好み」が脱色され、うすれていく。

正邪、善悪や利害などに身を浸していくことで、いつのまにか、「好み」をなくしてしまう。

ただし、それらは、そのときどきで「変わりやすい」運命にある。

だから、それらの「変わりやすい」基準をもつ世の中に、垂直に立つために、存在全部を支える「好み」をもつことが、大切になる。

「自分を分割して、今自分のいるところを別の人間の視点から見る」ことも、「存在全部を支える好みをもつこと」も、考えることの拠点としてある。

ぼくにとっては、「世の中」の二つの解釈において、この言葉が大切である。

ひとつ目は、「世の中」は、グローバルに生きていくときの「世界」という文脈におきかえることである。

グローバルな世界を旅し、生活し、働き、そして生きていくことにおいて、存在全部を支えるような「好み」が大切だと、ぼくは思う。

日本で生活しているときは、「好み」があいまいであっても、あるいはほとんどなくても、それでもなんとかなってしまうようなところがあった。

日本の国外に出て、海外で生活していくなかで、ぼくは「日本的な感覚」をひきずってしまっていたようなところがある。

それは、「重心」を欠いたような生だ。

ふたつ目としては、「世の中」は、今と、これからの「時代」という文脈におきかえることである。

「時代」は、「存在全部を支える好み」を支えてくれるような時代に突入している。

しかし、時代の激しい変わり目・接ぎ目のなかで、表層的な「好き・嫌い」はあふれているけれど、「存在全部を支える好み」を拠点として次の時代に踏み出している人たちは、相対的には、まだ多くはない。

だから、鶴見俊輔の言葉は、ぼくにつきささってくる。

表層的な「好き・嫌い」があふれることに違和感を覚えながら、「自分の存在全部を支える好み」は、ぼくに言葉を与えてくれる。

「存在全部を支える好み」。

いい言葉である。

そして、ぼくは自分自身にたずねる。

ぼくは、自分の存在全部を支えるような好みを持っているだろうか、と。

香港で、「酷暑警報」(Very Hot Weather Warning)に学んだこと。- 日本の「熱帯夜」との間(はざま)で。

日本のニュースを見ていて、「熱帯夜」という言葉を見つける。東京や関東地方の暑い夏の夜を思い出す。...Read On.

日本のニュースを見ていて、「熱帯夜」という言葉を見つける。

東京や関東地方の暑い夏の夜を思い出す。

「熱帯夜」というのは、気象庁の気象用語では「夜間の最低気温が25度以上のこと」とある。

ただし、統計種目ではないようで、インフォーマル的なものでもある。

「25度以上」というのは、海外に出て連続15年ほどになるぼくの記憶の中にも残っている。

「25度」は、海外に出てから最初の内は、意識的な基準のようなものとして、ぼくの中にあったことは確かだ。

だから、西アフリカのシエラレオネ、東ティモール、それから香港と、熱帯や亜熱帯のところに住みながら、最初は、なぜか「25度」と比較してしまうようなところがあった。

でも、そんな「25度」という意識的な基準も、海外に長く住んでいると、うすれていく。

ぼくの身体が、それぞれの環境の場に順応しながら、それなりの完結性を、その場その場でつくっていく。

香港は、今この時期、最低気温が26度とか27度である。

日本の数値基準でいけば、香港では、毎日が熱帯夜になってしまう。

ぼくの身体は恐らく、摂氏でいけば、5度くらい上の幅で、完結性をつくっている。

人間の身体の順応性には、やはり感銘を受ける。

「熱帯夜」という表現は香港には(もちろん)なく、代わりのものではないけれど、香港の気象庁ともいうべき香港天文台からの「天気の警報」がある。

警報により、活動や予防の注意をよびかけるわけだ。

暑さについては、英語で「Very Hot Weather Warning」、中国語で「酷熱天気警告」という警告が発出される。

「Very Hot Weather」とはそのままの表現だけれど、文字を見るととても暑そうだ。

日本語に訳すとすると「酷暑警報」だろうか。

香港天文台のホームページを見ていると、警報には明確な気温は決められていないようだ。

今朝は、早朝7時前に警報が発出され、そのときで27度くらいで、日中は33度くらいまで上がった。

また、暑さとは逆に、寒いときには、「Cold Weather Warning/酷寒天気警告」が発出されるが、それは10度を下がるあたりだ。

大切なことは、海外で生活していくことを、ぼくたちはこのようにして、これまでの(狭い)「世界」を相対化していくことの方法とすることができる。

日本にいるときは、本気では信じていなかったのだろうけれど、「25度」は意識的な基準として、ぼくのなかにずっしりと住んでいたのだ。

これは一例だけれど、そんなことが山ほどある。

海外で15年以上生活しながら、いまだに発見することがあるほどで、ぼくたちのマインドと身体に積み重なる「生活の地層」ともいうべきものは、何層にもわたっている。

「新しい価値観や生き方」と「古い価値観や生き方」が、これまで(の人間の歴史)に類を見ないほどに、重なって並存し、そして相克と相乗を繰り返していく時代にいる中で、ぼくたちはどれだけ順応性と柔軟性を高くもつことができるのかが問われてくる。

それは日本と海外という相対性だけではもちろんないけれど、「生き方の相対化」を生きていく経験は、ぼくたちの強い味方だ。

一度さまよいでた者は、どこまでもさまよいでることができる。

Very Hot Weather Warningが発出されている暑い香港で、そんなことを、ぼくは思う。

「自分を分割して、今自分のいるところを別の人間の視点から見る」(鶴見俊輔)。- 「考える」ということ。

「自分を分割して、今自分のいるところを別の人間の視点から見る」。思想家の鶴見俊輔は、かつて、こんなことを書いた。...Read On.

「自分を分割して、今自分のいるところを別の人間の視点から見る」。

思想家の鶴見俊輔は、かつて、こんなことを書いた。

「自分」という問題系を正面から考え始めたぼくが、出会った文章だ。

出会ったのは、もう20年ほど前のことだ。

鶴見は、このことをこんな文脈で書いた。

…能率的に先生の言うことをなるべく早く真似してやるという、機械に似せて自分を作りかえるということが、小学校から大学までの一貫した日本の教育の理想なんです。…だが、機械でできないことがあるんです。それは、自分を分割して、今自分のいるところを別の人間の視点から見るということなんです。

鶴見俊輔『日常生活の思想』筑摩書房

ここでは「他者との関係」において、二層あることに注意したい。

- 「教育」という他者

- 「別の人間の視点」という他者

「教育」は、この社会のシステムで「よくやっていく・問題なくやっていく」ために、ぼくたちにインストールされる「他者」だ。

堀江貴文の著書『すべての教育は「洗脳」である』(光文社)では、そのことを「洗脳」と呼んでいる。

子供たちの身体はときに悲鳴をあげながら、しかし、インストールされた「他者」を「自分」として生きていく。

「自分を分割して…」と鶴見が言うとき、それは、もう一段上の「他者」である。

鶴見は、自分を分割しなければ、ほんとうは考えるということができない、という。

自分を分割して、「別の人間の視点」を組み込んでいく。

それは現代では、例えば、一段上の視点から見るという「メタ思考」などとも呼ばれる方法とも呼応する。

千葉雅也著『勉強の哲学-来たるべきバカのために』も、この「自分」ということにセンシティブな本である。

千葉は、「自分は環境のノリに乗っ取られている」や「自分とは、他者によって構築されたものである」という節で、「自分とは?」ということを書いている。

「来たるべきバカのための(深い)勉強」は、言ってみれば「教育などの他者」につくられた自分をこわし、「別の視点の人間」を組み込み、自分で「考えていくこと」である。

「別の人間の視点」は、日本の文化から離れたところでは、さらに鮮烈に組み込まれていくことになると、ぼくは考える。

ぼくは、海外で生活していくなかで、自分を分割しつづけ、別の人間の視点から見ることを、日々行ってきた。

文化などの差異が先鋭化し、「今自分のいるところ」と「別の人間の視点」の距離や角度が、さらに遠く、深く、鋭くなる。

例えば最近日本でよくとりあげられる「日本的な働き方」については、海外で生活し仕事をしてきたぼくにとっては、いつも「別の人間の視点」がぼくをまなざしてきた。

だから、「考えること」が多くなり、そして深くなる。

鶴見の文章と出会ってから、ぼくは、そんな自身の経験を通じて、鶴見が言おうとしていたことを理解している。

社会学者の見田宗介は、「鶴見俊輔」について書くなかで、鶴見と芹沢俊介との対談の発言から、こんなポイントを抽出している。

…鶴見は、「イノセント」からの出発ということで、一人一人が、自分の思想の、世界の見方の、生成してくる根にある経験を、けっして手放してはいけないということを、くり返し強調している。この経験の根のところから、人はだれでも、読むものを自分で選び、自分の「正解」を編み上げてゆくことが出来る…。

見田宗介『定本 見田宗介著作集X』

ぼくも、そう思う。

だから、ぼくは「経験の根」に自覚的に、そこから文章を編み上げていっている。

勉強により「変身すること」へとつきぬけていく。- 千葉雅也著『勉強の哲学-来たるべきバカのために』を読む。

千葉雅也の著作『勉強の哲学』という本を、たまたまネットで目にして、さっそく手に入れて読む。...Read On.

千葉雅也の著作『勉強の哲学』という本を、たまたまネットで目にして、さっそく手に入れて読む。

千葉雅也は哲学者。

彼は哲学者ドゥルーズに深く影響を受け、前著はドゥルーズについて書いた博士課程論文がベースになっているという。

この本をはじめに見たときに、気になったのは、3つのこと。

- 副題:「来たるべきバカのために」

- 本の帯:「東大・京大でいま1番読まれている本」

- 本の導入:「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」

これらにふれながら、この本(とそのメッセージ)について、書こうと思う。

1)「来たるべきバカのために」

堀江貴文は「バカになれ」と、TEDのプレゼンテーションなどでメッセージを送っている。

もちろん、ここでいう「バカ」は、括弧付きの「バカ」である。

感情で読んではいけない言葉だ。

中途半端な利口さは、人から行動力を奪ってしまうことへの警鐘である。

そのことと呼応するように、千葉雅也は、3段階プロセスでの「変身」を、本書で展開している。

●第一段階:単純にバカなノリ。みんなでワイワイやれる。

●第二段階:いったん、昔の自分がいなくなるという試練を通過。

●第三段階:来るべきバカに変身。

第一段階は、いわば、周りの「ノリ」に同調していく生き方である。

千葉雅也はこう述べている。

…「深く」勉強することは、流れのなかで立ち止まることであり、それは言ってみれば、「ノリが悪くなる」ことなのです。

深く勉強するというのは、ノリが悪くなることである。…

…これから説明するのは、いままでに比べてノリが悪くなってしまう段階を通って、「新しいノリ」に変身するという、時間がかかる「深い」勉強の方法です。

千葉雅也『勉強の哲学-来たるべきバカのために』(文藝春秋刊)

千葉は、そうして、第一章を「勉強とは、自己破壊である」という文章で書き始めている。

2)「東大・京大でいま1番読まれている本」

「勉強すること」を、今の大学生たちは、例えば、この本から学んでいるということ。

大学時代のことを、ぼくは思い起こす。

大学時代、勉強の仕方のようなところで、ぼくが感銘を受けた本は、例えば、経済学者である内田義彦の『読書と社会科学』や『社会認識の歩み』などであった。

岩波新書というコンパクトな本でありながら、深い言葉に、なんども立ち止まりながら考える。

学ぶということは、世界をみる見方を変えることということを、ぼくは内田義彦から学んだ。

現代という時代、ぼくたちは「私は私なんだ」と、自分に言い聞かせたりする。

「自分」というものを確かめながら。

でも、ぼくは、この「私」という現象自体に疑問をもち、その疑問と居心地の悪さに導かれながら、自我やエゴイズムの問題系を追求してきた。

社会学者の見田宗介=真木悠介は、この問題を追求していく際の、ぼくの「師」である。

千葉雅也も、この本で、「自分」ということにふれて、こんな風に書いている。

●「自分は環境のノリに乗っ取られている」

●「自分とは、他者によって構築されたものである」

これらが節のタイトルとしてつけられ、展開されている。

この本は、読みやすい言葉で語られている一方で、千葉雅也が言うように「深い勉強」の深い言葉が散りばめられている。

だから、この本自体を、どれだけ「深く」読むことができるのかが、かけられてもいる。

3)「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」

「変身」という言葉が、ぼくは好きだ。

人が成長するなかで、人は「変身すること」がある。

勉強ということの本質のひとつを、千葉雅也は、わかりやすい言葉で伝えている。

「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」

また、最近よく言われている「人生100年時代」のなかで、「変身」は確かにキーになってくる。

『The 100-Year Life』の著者リンダ・グラットン(Lynda Gratton)は、変身の大切さを、「Transformational Assets(変身資産)」という言葉で語っている。

3段階人生(学校ー>仕事ー>定年)が崩れてきているなかで、また世の中がさらにスピードを加速させながら変化を遂げているなかで、「変身できること」は、それ自体「資産」である。

NewsPicksは特集「人生100年時代の40歳サバイバル」という企画で、リンダ・グラットンにインタビューしたときの内容を振り返りながら、この「変身資産」に焦点をあてている。

千葉雅也が言うように、現代は「勉強のユートピア」である。

学ぶ環境が整っている。

映画『美女と野獣』の主人公ベルは、野獣が住む城で、書籍がいっぱいに並ぶ広大な部屋に、驚きと感動をおぼえる。

現代は、誰もが、この「広大な部屋」をもっている時代だ。

美女ベルと野獣は、本を一緒に読むことで、「自分」を壊し、心の距離を近づけ、それが最終的な「変身」を準備したのだとも言える。

なお、千葉雅也は「変身すべきだ」とは語っていない。

しかし、時代は、ぼくたちに「変身」を要請しているし、また人生は「深く」生きようとする過程で、自分をいったんなくし、変身をしていくのだと、ぼくは思う。

東ティモールに「肯定性の彩り」を与える。- 学生団体による「Timofee」プロジェクト。

「Timofee」という東ティモールの支援プロジェクトのお話を伺う機会を得た。「国際問題の理解を深め、啓発していくこと」を目的とする、慶應義塾大学公認の学生団体S.A.L.に所属している、真摯な青年からの連絡であった。...Read On.

「Timofee」という東ティモールの支援プロジェクトのお話を伺う機会を得た。

「国際問題の理解を深め、啓発していくこと」を目的とする、慶應義塾大学公認の学生団体S.A.L.に所属している、真摯な青年からの連絡であった。

「Timofee」(由来はTimor + Coffee)とは、ホームページによると、「東ティモールを焦点に当てて活動する学生団体S.A.L.のプロジェクト」。

クラウドファンディングによって、資金を集め、プロジェクトを展開する。

第一弾は2015年から2016年にかけて「フリーマガジン Timofee」の制作・配布(完了)、そして現在、第二弾「スタディツアー」。

企画を立て、今は、クラウドファンディングで資金集めを行なっている(2017年7月14日まで。※リンクはこちら)。

プロジェクト第一弾の「フリーマガジン Timofee」は、日本語版・英語版・テトゥン語で制作し、1000部のテトゥン語版を東ティモールで配布したという。

日本語版は、ホームページ上で、見ることができる(※リンクはこちら)。

写真をふんだんにとりいれ、コラム、漫画などを組み合わせ、デザイン性にもすぐれた雑誌に仕上がっている。

コラムにも書かれているように、東ティモールと聞くと、多くの人は「危険」「紛争」ということをイメージするが、雑誌のデザインと色調はそんなイメージを払拭する。

雑誌は「何もない国」という文章からはじまる。

「何もない国」

旅人はこの国をそう呼ぶ。

何もない国とは、

おそらく目立った所がない国という意味だろう。

…

だが、旅人が気づきにくいだけで、

この国はたくさんの魅力で溢れかえっていた。

それらはどれもこれも鮮やかで見たことのないものばかり。

今はまだ何もないと言われる国、

だったら世界に見せつけてやろうじゃないか。

さあ、東ティモールを彩ろう。

『Timofee』Vol.001 (Spring, 2016)

「さあ、東ティモールを彩ろう」という言葉に導かれながら、写真とコラムが、東ティモールを語っていく。

2003年、ぼくが西アフリアのシエラレオネを後にし、次の赴任地である東ティモールの首都ディリに降り立ったときのことを思い起こす。

空港から事務所に向かう幹線道路から「何もない」街並みを、ぼくは目にする。

夜で暗かったのもあるし、当時は信号もなかったこともあって、その「何もなさ」は想像を超えるものであった。

そして、社会学者・真木悠介の名著『気流の鳴る音』の一節が、ぼくのなかで湧き上がる。

真木悠介は、マヤのピラミッド(そしてその周りにどこまでも広がるジャングル)を目の前にしながら思ったことを、次のように書きとめる。

…ピラミッドとはある種の疎外の表現ではなかったかという想念が頭をかすめる。幸福な部族はピラミッドなど作らなかったのではないか。テキーラの作られないときにマゲイの花は咲くように、巨大な遺跡の作られないところに生の充実はあったかもしれないと思う。…

真木悠介『気流の鳴る音』筑摩書房

首都ディリにはじめておりたってから、その後3年半を、ぼくは東ティモールで過ごす。

ピラミッドのごとく「文明的・都市的」なものはなくても、ぼくは、東ティモールで「生の充実」を生きていくことができた。

東ティモールを去ってから10年経って、自分のなかで立ち上がってくるような風景があったりもする。

雑誌『Timofee』のコラムは繊細な筆致でその一端をつかんでいる。

いろいろと学ばせていただきながら、他方、東ティモールが「世界につながっていること」を、嬉しく思う。

現在、進めているという第二弾「スタディー・ツアー」でも、そんな「世界のつながり」をつくろうとしている。

この企画では、東ティモールの大学生5名を日本に招く。

そして、東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県女川町を訪問することで、「ゼロからのまちづくり」と「東ティモールの国づくり」をつなげる。

スタディーツアーの企画を拝見し、雑誌『Timofee』を読み、真摯な一青年のお話を直接に伺いながら、ぼくは、メンバーの方々のコミットメント、行動力、フットワークなどに、感心してしまう。

雑誌『Timofee』が東ティモールを照らす仕方と同じように、活動は「肯定性の彩り」に充ちている。

それは、明るさをたたえている。

ただし、表面的な「明るさ」ではなく、明るさのなかに「輝き」をもっている。

「明るさはあるが輝きのない」現代のさまざまな事象のなかで、肯定性の彩りは、明るさと輝きを共に宿しているように、ぼくには見える。

浦久俊彦著『138億年の音楽史』。- 「音楽とは何か」という問いを奏でる。

浦久俊彦著『138億年の音楽史』(講談社現代新書)に、深く触発される。...Read On.

浦久俊彦著『138億年の音楽史』(講談社現代新書)に、深く触発される。

この書のモチーフは、「音楽とは何か」ということに対する真摯な問いである。

浦久俊彦にとって「これからの一生をたったこれだけに費やしても悔いはない」と言う根源的な問いが、この書の通奏低音として鳴り響いている。

実際に書かれているのは、「音楽から見た世界ではなく、世界から見た音楽、世界にとっての音楽、そして世界としての音楽」である。

ジャズやクラシックやロックなどの「音楽」だけに思考を狭めるのではなく、世界のあらゆる<音楽>のことである。

だから、もちろん、「音楽」のジャンルも関係ない。

CDの棚の「B」に、ビートルズとベートーヴェンが並んでいるようなところに行ってみたいという浦久だが、ジャンルを信じず、音楽があまりにも「芸」になりすぎた時代のなかで、狭い檻に閉じ込められた「音楽」を、ひろい<音楽の時空間>に解き放つのが、本書である。

本書の音楽は、はじめに「音」があった、という「ビッグバンの音」からはじまる。

目次を見ても、その特異性は際立つ。

【目次】

はじめに

第一章 宇宙という音楽

第二章 神という音楽

第三章 政治という音楽

第四章 権力という音楽

第五章 感情という音楽

第六章 理性という音楽

第七章 芸術という音楽

第八章 大衆という音楽

第九章 自然という音楽

第十章 人間という音楽

おわりに

参考文献

浦久俊彦は、作家・文化芸術プロデューサーであり、パリで音楽学・歴史社会学・哲学を学んでいる。

本書も、彼の真摯な姿勢と問いに支えられながら、自由に、<音楽>が語られている。

浦久俊彦が、「音楽とは何か」にどのように答えているかの全体と詳細は、実際に読んで確認してほしい。

ぼくとしては、その「答え」よりは(それも大切だけれど)、浦久俊彦がこの「広大な問い」に向かう文章とそのリズム、行間、さらには新書としては多い「参考文献リスト」に触発される。

個別に出てくる知見も、まだぼくのなかで、ダイジェストしきれていない。

そして何よりも、「音楽とは何か」という問いが奏でる響きに惹かれる。

「答え」よりも、その「問い」が導き手として開かれる世界が、もっと大切なのだ。

ところで、古代インドには「世界は音である」という世界観がある。

このような宇宙は波動であり音でできているという考え方は、素粒子物理学の「スーパーストリング理論」が科学的な論を展開しているという。

この理論のエッセンスは、世界中のあらゆる物質は粒子ではなく「振動体」であること。

つまり、この理論によると、世界は音でできている。

ぼくは「世界は音である」という考え方と感覚に惹かれる。

そんな風に、音や音楽を感じていたい。

本書では、これだけに限らず、まさに138億年を感じさせる音楽が奏でられている。

浦久俊彦は、本書の「はじめに」の最後のところで、「音楽とは何か」についての、彼なりの考え方をこう書いている。

ぼくは、こう考える。音楽とは、音に「かたち」を与えるものだ、と。あえて解説はしない。どうか読み進めるうえで、このことばを頭の片隅に留めておいていただきたい。もしかすると、この本を読み終えたとき、まるでジグソーパズルの最後のピースがピタッと収まるように感じられるかもしれない。…

浦久俊彦著『138億年の音楽史』(講談社現代新書)

音楽とは、音に「かたち」を与えるもの。

これは本書への「誘い」の言葉であるけれども、それは、ぼくたちの生きる世界で音と音楽が奏でられる時空間への「誘い」の言葉でもある。

だから、頭の片隅に留めておきたい。

音に「かたち」を与えるものが音楽だ、と。

困った相手が気になってしょうがないときに。- 真木悠介・鳥山敏子著『創られながら創ること』で、「鳥山敏子の気づき」に気づきを得る。

教師であり、後に「賢治の学校」を創設した、今は亡き鳥山敏子は、社会学者・真木悠介との対談の中で、「困った子供」との関係の経験を共有している。...Read On.

教師であり、後に「賢治の学校」を創設した、今は亡き鳥山敏子は、社会学者・真木悠介との対談の中で、「困った子供」との関係の経験を共有している。

「困った子供」は、万引きなどを繰り返す子供だ。

鳥山敏子は、この「困った子供」が夢中になれるような「授業」をつくることを企図する。

これまでの授業をこわし、新しい授業をつくる。

鳥山敏子が手にいれた方法のひとつは、「ものをつくりながら考える授業」であった。

彼女は、「社会科の授業を創る会」の実践から着想を得ていく。

「産業革命」を学ぶことにおいて、教科書的に学ぶのではなく、例えば機織りを実際にすること(機織り機の仕組みを考え、実際に機織り機をつくり、布を織る)を通じて学んでいく。

「人間の歴史」を学ぶことでは、実際に米をつくりながら、土や虫や肥料や水や気象、道具、稲刈り・脱穀・精米、生産力、濃厚、用水路などを考える。

それは、身体をつかって具体的に考えるという方法だ。

対談の文章からも、授業をつくっていく過程の鮮烈さが、伝わってくる。

…で、これがすごくおもしろかったわけ。授業はもう発見の連続で、おもしろくておもしろくてたまらないわけ。…つくったり、やってみたり、なってみるなかで、それなりにからだが感じたり考えたりしていることがあるでしょ。どの子もさ、実際にものをつくると、どのからだもその過程でいっぱい考えるんだよね。…

真木悠介・鳥山敏子『創られながら創ること』(太郎次郎社、1993年)

自分の考えを述べることが苦手な子供たちも、元気を得て、いきいきとしてくる。

そして、そのうちに、そのような子供たちも、「ことばだけの思考」(抽象的な思考)も楽しむようになる。

ぼくが学校に通っていた時期(1980年代)は、鳥山敏子が苦悩を乗り越えていた時期と重なる。

子供たちの「身体」が崩れてきていた時代だ。

ぼくは、鳥山敏子と真木悠介の対談を読みながら、また関連する書籍を読みながら、自分の子供時代をふりかえる。

ぼくにとっての「方法」は、大学時代に海外に出ていくことであった。

アジアを旅するなかで、ニュージランドで歩くなかで、ぼくは「身体」を取り戻しながら、「身体」で具体的に考えていった。

それが、後年「抽象的に考えること」を楽しむ土台にもなったのだと、ぼくは考える。

さて、鳥山敏子は、「ものをつくりながら考える授業」を展開するプロセスのなかで、次のような出来事に出会う。

そうやって夢中になって授業にとりくんでいたとき、はっと気がついたら、あの女の子が私の横でいっしょになって鉄を溶かすことにとりくんでいたのね。私が、この子困ったな、どうしようかな、と思っているときはさ、ぜんぜん関係がつくれなかったのに、すっかりそんなこと忘れて授業づくりに夢中になってたらさ、ふっと気がついたらその子が私のとなりにいて、一生懸命やっていた…。

真木悠介・鳥山敏子『創られながら創ること』太郎次郎社

あの「困った子」が、すーっと、(先生ではなく)人間としての鳥山敏子との距離をちぢめる瞬間だ。

鳥山敏子は、この経験から、こんな「気づき」を見つける。

…ああ、なんだ、人間っていうのは、気になって気になってしょうがないときってのはうまくいかないもんなんだなっていうかね。自分の世界があって、自分も楽しんでやっているときに、相手にも相手の世界をつくる余裕っていうか、安心して自分自身でいられる時間がもてて、おたがいがふっといっしょに歩めるっていうか、そんなもんだったんだなっていうふうに思ったの。…

真木悠介・鳥山敏子『創られながら創ること』太郎次郎社

ぼくは、この出来事に流れる「物語」と、そのエッセンスがとても好きだ。

それは、「自分の世界があって、自分も楽しんでやっているときに、相手にも相手の世界をつくる余裕…がもてて、おたがいがふっといっしょに歩める」という経験を、ぼくの心身で感じてきたからである。

学校だけでなく、仕事場でもそうであるし、家族もそうだったりする。

自分が生きられていないと、相手がふっといっしょに歩む余裕とリズムが持てない。

そんな「自分が生きられていないなかで、相手が気になって気になってしょうがない」ということを、ぼくは、いくどもいくどもしてきてしまったのだ。

インスピレーションに充ちた対談の終わりのところで、真木悠介は、鳥山敏子の「やっていることはなにか」と考え、語っている。

世間的な分類での「教育」や「授業」にそぐわないこと、「授業」からはみ出している部分があることを語りながら、そのような「できごとを、どういうことばで表したらいいか」を、鳥山敏子に尋ねる。

鳥山敏子は、こう応えている。

…なんか、さっきの真木さんが言っていた、ことばになっていくというか。…ことばとして言うとしたらね。創造することは、超えられながら超えることだって。

真木悠介・鳥山敏子『創られながら創ること』太郎次郎社

真木悠介が、対談のなかで、フランスの思想家であるバタイユの思想からひきだした「創られながら創ること」という創造の本質を語るとき、鳥山敏子は「あ、毎日、やっていることだな」と思ったという。

「自分の個性を表現する」という狭い創造ではなく、「創られながら」という、<自分>が壊れていく解体の契機を生きながら、ほんとうに創造していくことができる。

それは、映画監督・黒澤明の「作るっていうか、生まれるんですね」という言葉と、呼応している。

黒澤明も、作る過程で、この「創られながら」という、自分自身が創られるという深い体験をしていたはずである。

この体験は、バタイユや黒澤が語るような芸術作品に限らず、鳥山敏子が語るように「毎日のこと」として、生きていくことができる。

そして、<創られながら創ること>という、(解体されながら)「生まれる」という体験のうちに、ぼくたちの<感動>ということの本質もあると、ぼくは思う。

人生はひとつの(あるいは無数の)プロジェクト。- 国際協力プロジェクトで学んだこと。

人生はプロジェクトである。東ティモールのことを思い出していたら、そんな言葉が、ふと、浮かび上がった。...Read On.

人生はプロジェクトである。

東ティモールのことを思い出していたら、そんな言葉が、ふと、浮かび上がった。

ぼくは、東ティモールでは、NGO職員としてコーヒー生産者支援のプロジェクトに携わっていた。

2003年から2007年のことだ。

国際協力などのプロジェクト(比較的中長期的なプロジェクト)においては、ビジネスと同じように、綿密なプロジェクト計画をつくっていく。

実施可能性をさぐるフィージビリティ調査などの調査から、予算を含むプロジェクト原案をつくり、なんどもチェックと書き直しを繰り返して、ようやく完成させる。

プロジェクト計画は、詳細につくる。

時間という横軸(過去ー現在ー将来)と、社会という縦軸(個人・家族ーコミュニティー地方・地域ー国)の総体を論理的に考慮しながら、今ここのプロジェクトに集約させる。

自分の頭も、あるいはチームなどのリソースも、字義通り、総動員でのプロジェクト計画となる。

それから、例えば資金供与先である公的機関の厳しい審査を通し、プロジェクトがはじまる。

プロジェクトがはじまっても、進捗管理に追われたりする。

人やコミュニティ、また自然という「現実」は、思ったとおりにはなかなかいかないから、実施管理もシビアだ。

そして、プロジェクト期間終了時には、プロジェクトの成果を確認し、レビューし、報告書を作成する。

このようにして、「プロジェクト・サイクル」をきっちりとまわしていく。

国連や欧米系の国際NGOは、プロジェクトを戦略的・戦術的に計画し、また成果を報告することに長けている(実施過程はいろいろだし、自分の目で綿密には見ていないからなんとも言えない)。

「戦略」が弱いと言われる日本の組織としては、学ばされることが多い。

プロジェクトの目的・目標を定め、活動計画に落とし、時間軸を立てながら、予定を立てる。

「森と木」をみる目、戦略思考、論理力、数値、文章力、政治的配慮、文化的な繊細さなど、あらゆるものが求められるプロセスだ。

ぼくも、自分のもっているものを最大限駆使しながら、しかし途方にくれる経験を超え出るという「創られながら創る」(真木悠介)ことのプロセスをなんどもくぐりぬけてきた。

そのような仕事が、少しでも、現地の人たちの「力」になれればと。

プロジェクトは一定の成果を生みだし、現地の人たちに役立つとともに、このプロセスの総体は、ぼく自身の「生き方」にも影響をおよぼすようになった。

プロジェクトも軌道にのり一段落しているときだったと記憶しているが、ぼくは、人生もひとつの(あるいは無数の)プロジェクトではないかと、東ティモールの(おそらく)首都ディリの市内を移動中に思ったのだ。

ぼくたちは仕事では、プロジェクト計画から進捗管理、そして報告書作成までの一連の「プロジェクト・サイクル」をまわすけれど、「果たして自分自身の人生は…」、と思ったのだ。

自分の人生となると、例えば「大枠」だけを目標としてイメージし、仕事に集注した将来を想像することにとどまる。

そして、そんな「大枠」の目標は、大枠として達成される。

ぼくは、「人生はひとつの(あるいは無数の)プロジェクト」という気づきを頼りに、自分の人生というプロジェクトをつくることに着手するようになった。

個人のミッションを立て、そこから分野ごとに目標を立て、活動計画を立てる。

そうやって、試行錯誤で、ここまできた。

当たり前だけれど、うまくいったこともあれば、うまくいかなかったこともある。

人生(のあらゆる分野)に目標を立て、活動計画をつくり、きっちりと遂行して達成する人たちもいる。

人生はいきあたりばったりでチャンスが開かれていく、という人たちもいる。

どちらがいい、というよりは、やはり、どちらも「人生の道具箱」には入れておきたい。

いつでも使えるように。

でも、ぼくとしてはーあくまでも、ぼく個人ということではー、どちらかというよりは、統合するような形で、活用したい。

目標を立て、活動計画をつくりながらも、「いきあたりばったり」的なオープンさは持っていたい。

「いきあたりばったり」でチャンスをつかむ人たちも、実は、無意識の次元では論理的に考えていたりするものだ。

また、一方で、「いきあたりばったり」で遭遇するチャンスをつかみつつも、時間という横軸と社会という縦軸を総合的に把握しながら、小さい無数のプロジェクトを論理的につくりたい。

人生の段階において、どちらの「度合い」を高くするか、どのようなプロジェクト(大きさや期間)をつくるかは、柔軟に変えていく。

ぼくは、いまだに試行錯誤の毎日だけれど、統合的かつ柔軟性をもって、どちらも大切にしたいと思う。

でも思うのだけれど、人生というのは、このような意図も、ときに、するするとすりぬけていってしまう。

それが、生きることの面白さである。

リアリティへの着地と、生ききることへの離陸。- アジアへの旅、鳥山敏子、宮沢賢治、見田宗介に教えられて。

海外に出て、そのはじめの道ゆきで、ぼくは、生のリアリティが裸出している風景に出会った。...Read On.

海外に出て、そのはじめの道ゆきで、ぼくは、生のリアリティが裸出している風景に出会った。

例えば、アジアの食品市場を訪れると、生きている鶏や豚が売られていたり、さばかれたばかりの肉が裸出している。

残酷だという人もいる。

見るに耐えない人もいる。

都会における普段の生活のなかで、ぼくたちは、それらを見ることなく、人工空間に生きているからだ。

スーパーマーケットでは、きれいに包装された肉や魚が、「商品」としてならべられている。

ちなみに、香港は、都会のなかでも、アジアの食品市場の風景を残しており、リアリティが裸出している。

そんなリアリティが裸出する「風景」を、自分たちの経験とするために、教師の鳥山敏子は、かつて、<いのち>に触れ、考える授業を展開した。

具体的には、鶏を殺して食べるという授業である(鳥山敏子『いのちに触れる 生と性と死の授業』太郎次郎社、に書かれている)。

批判もたくさんあっただろうけれど、ぼくには、このような経験の大切さがよくわかる。

そのような風景を非日常とする、多感な日本の子供たちと同じように、ぼくも「食べること」を罪のごとく感じていた時期がある。

アジアを旅するようになり、裸出するリアリティにぼくの身体がさらされながら、ぼくは言葉にならない「感覚」を得ていた。

言葉にはならないけれど、それがとても大切であることはわかっていた。

それから年月を重ねた後、ぼくは、西アフリカのシエラレオネ、東ティモールに暮らしてきたなかで、そのような風景を日常として生きてるようになった。

その経験のなかで、一方で言葉にならない「感覚」をそのまま言葉にせずに持ち続け、他方で一部を言葉化してきた。

罪のごとく心の奥底では感じながら、普段の生活ではそれらを「見ない」でやりすごしていたなかで、ぼくは社会学者・見田宗介の文章に出会った。

見田宗介は、著書『宮沢賢治』で宮沢賢治の生涯を追いながら、賢治が「いのち」ということを追い求めた軌跡を、例えば『よだかの星』などの作品からすくいあげている。

みにくい鳥であるよだかは、「かぶとむしや、たくさんの羽虫が、毎晩僕に殺される」と、生物界の「食物連鎖」を思い、「つらい、つらい」となげく。

見田宗介は、考え方としての「解決」を、このように書いている。

生命世界が<殺し合い>の連鎖であるという見え方は、ホッブス風の近代市民社会の原像を生物界に投影したものだけれども、人間社会の諸個人の生活の相互依存の連鎖(だれでも他の多くの人々の労働に支えられて生きている)は、個のエゴイズムを絶対化する立場に立つかぎり相互収奪の連鎖であるが、エゴイズムの絶対化をはなれることができるかぎりは、人間たち相互の生の<支え合い>の連鎖でもあり、そしてまたこの他者たちのための<支え>のひとつであるということこそは、ひとが<生きがい>と呼んでみずからの生の支えとしているものの核心でもある。

…植物、動物がみずからの生命によってたがいに他の生命を養い合っている<生かし合い>の連鎖としてみることもできる。

見田宗介『宮沢賢治』岩波書店

<生かし合い>の連鎖という考え方は、ぼくの視点に、ひとつの救いを与えてくれる。

ぼくは、今日こうして「食べる」という行為のなかに、生かされているということである。

しかし、考え方(言葉)の解決は、そこだけにとどまらず、身体レベルまた生き方総体の解決へと、ぼくたちを押し出していく。

ぼくの「解決」の仕方は、生ききる(live fully)、ということである。

苦悩と歓びに充ちた生を生ききること。

生かし合いの連鎖のなかで、自分の生を生ききること、そしてそうすることで他者たちの生の支えにもなること。

かつてぼくは、見田宗介が読みとる宮沢賢治の「(生かし合いの連鎖における)問題解決のつきつめ方」、つまり他者の生命のために自己の生命をなげだしていくような方向に生きていこうとしてしまった。

そのような方向の道ゆきで無数の失敗を重ねながら、ぼくのなかで、いろいろな物事が反転した。

自分が生ききること。

(なお、「自己」という身体も、ほんとうは共生のシステムであることは、見田宗介が別著で明晰に展開している。自分を生ききることは、その意味で、すでに「他者」の支えである。)

生ききれていれば、それは必ずどこかで、他者の<支え>となるというところに、ぼくは舵をきった。

「Lose myself」に「肯定性の道しるべ」をみる。- レディオヘッド、チクセントミハイ、真木悠介、宮沢賢治。

ロックバンドのレディオヘッド(Radiohead)のアルバム『OK Computer』が名盤として時代をつくった1997年から20年が経過した。...Read On.

ロックバンドのレディオヘッド(Radiohead)のアルバム『OK Computer』が名盤として時代をつくった1997年から20年が経過した。

レディオヘッドは20周年を迎えた2017年、『OK Computer OKNOTOK』というアルバムを世におくりだした。

1997年の『OK Computer』のリマスター版、曲のシングル盤に収められた曲、それから未発表曲と、23曲を収録している。

未発表曲の「I Promise」は素敵な曲だ。

ボーカルのトム・ヨークは、この曲を、オリジナルの『OK Computer』に収録しなかった理由は、「われわれはその曲が十分によいとは思わなかったから…」と語っている。

ぼくは、個人的には、アルバム『OK Computer』はそれ自体でひとつの完結性・完全性をつくっていたから、他の曲が十分によくても、その完全性をくずしてしまうことが理由ではなかったかと、勝手に思っている。

少なくとも、ぼくは『OK Computer』というアルバムのひとつの宇宙が好きだし、それと同時に、未発表曲の「I Promise」も好きだ。

それはそれとして、「lose myself」ということを、レディオヘッドを出発点にして、その可能性を書こうと思う。

1)レディオヘッドの曲「Karma Police」における「lose myself」

レディオヘッドの名盤『OK Computer』には、「Karma Police」(カーマ・ポリス)という変わった名前の曲が収められている。

「カーマ・ポリス、この男を逮捕してくれ」と始まる歌詞は、少し気だるい曲調と共に、決して明るいものではない。

歌詞の意味も、語られる以上のことは、不明瞭だ。

そのような曲「Karma Police」は、最後の方で転調し、トム・ヨークはこんな風に叫ぶ。

For a minute there

I lost myself, I lost myself

For a minute there

I lost myself, I lost myself

Radiohead “Karma Police” 『OK Computer』

オリジナル版が出た1990年代後半、ぼくは、この「lost myself」が気になっていた。

「lost oneself」は、辞書(※下記は英辞郎)で引くと、概ね3つの日本語訳となる。

- 自分を見失う

- 道に迷う

- 夢中になる、没頭する

トム・ヨークが「Karma Police」を歌うとき、それは1の意味と感情で歌われているのだろうけれど、ぼくには少し違うように聞こえたのだ。

先取りしておけば、第一に、「自分を見失う」ことの先に開かれる可能性ということ、そして第二に、「夢中になる」という意味合いである。

日本語訳の1と2は否定的な意味合いであるのに対して、3は反対に肯定的な意味合いをもっている。

2)「夢中になる」ー フロー状態(チクセントミハイ)

昨今、創造性やピークパフォーマンスが注目されるなか、心理学で「フロー」と言われる精神状態とその条件が見直されている。

もともと、心理学者のミハイ・チクセントミハイ(Mihaly Csikszentmihalyi)が提唱した概念である。

簡潔に言えば、人が完全に集中し、活動にのめりこんでいるような状態のことを言う。

まさに、「夢中になる」状態のことである。

自分というものを忘れて(失って)、集中する体験である。

チクセントミハイは、1990年に、フローを体系的にまとめて著作を出した。

それが、最近の創造性・クリエイティビティなどが注目されるなかで、よく言及されるようになっている。

Steven Kotlerの著作『The Rise of Superman: Decoding the science of Ultimate Human Performance』や『Stealing Fire: How Silicon Valley, the Navy SEALs, and Maverick Scientists Are Revolutionizing the Way We Live and Work』などは、チクセントミハイの「フロー」を現在的な文脈で追っている。

いずれにしても、「自分を見失う」という経験が、ここでは、肯定性に転回されている。

3)エクスタシー論(見田宗介=真木悠介)

社会学者の見田宗介=真木悠介は、著書『自我の起原』の「7.誘惑の磁場」という章の中で、「Ecstacy」について次のように書いている。

…われわれの経験することのできる生の歓喜は、性であれ、子供の「かわいさ」であれ、花の彩色、森の喧騒に包囲されてあることであれ、いつも他者から<作用されてあること>の歓びである。つまり何ほどかは主体でなくなり、何ほどかは自己でなくなることである。

Ecstacyは、個の「魂」が、〔あるいは「自己」とよばれる経験の核の部分が、〕このように個の身体の外部にさまよい出るということ、脱・個体化されてあるということである。…

真木悠介『自我の起原』岩波書店

「生の歓喜」は、「自己」とよばれる経験の核の部分が、個の身体の外部にさまよい出るという経験である。

つまり、いかほどか、自分が自分でなくなるような経験である。

見田宗介=真木悠介は、このことに、生物学という地点から、辿りついている。

4)<にんげんがこわれるとき>(宮沢賢治)

見田宗介は、このような「自我の解体」ということを、宮沢賢治の詩にみている。

宮沢賢治『小岩井農場』のなかに、ふしぎな言葉がでてくる。

幻想が向ふから迫ってくるときは

もうにんげんの壊れるときだ。

宮沢賢治『小岩井農場』

「にんげんのこわれるとき」という経験は、自分をなくす経験である。

しかし、その「自我の解体」は、肯定性により転回されている。

見田宗介は、宮沢賢治の『青森挽歌』の詩に、この詩人の「肯定的な転回」をひろいだしている。

感ずることのあまり新鮮にすぎるとき

それをがいねん化することは

きちがひにならないための

生物体の一つの自衛作用だけれども

いつまでもまもつてばかりゐてはいけない

宮沢賢治『青森挽歌』

「いつまでもまもってばかりいてはいけない」と、宮沢賢治は書いている。

自衛のために「自己」を保つぼくたちだけれど、いつでも、そうであっては広い<世界>にでていくことはできない。

「lose myself」は、ひとつの方法である。

体験のなかに、夢中になって没入していくことで、体験を体験として感じとることができる。

このように、「lose myself」は、「夢中になる」という仕方で、肯定性を身に帯びることができる。

他方、ぼくたちは、生きるという経験のなかで、「lose myself」という痛い経験にさらされることもある。

自分を見失い、道に迷い、ぼくたちは途方にくれる。

自分が自分ではないように感じ、心を痛め、脱力感にみまわれ、身体に異常をみる。

しかし、それは、必ずしも、ぼくたちを否定性の世界に導くものではなく、それは「肯定性の道しるべ」でもある。

「lose myself」の行く末に、これまでとは異なる「myself」をつくりだすこともできる。

その地点から振り返ってみると、これまでの「myself」がとても小さい檻に閉じ込められていたことを知ることになる。

宮沢賢治の声がきこえる。

…いつまでもまもってばかりいてはいけない。

洋書による「英語の学び」の地平線。- シドニー・シェルダンの作品。

ぼくが、日常で洋書を手にするになったきっかけのひとつは、シドニー・シェルダン(Sidney Sheldon)の作品である。...Read On.

ぼくが、日常で洋書を手にするになったきっかけのひとつは、シドニー・シェルダン(Sidney Sheldon)の作品である。

シドニー・シェルダンは、アメリカの脚本家・小説家。

今の10代・20代の若い世代には馴染みがない名前だろう。

1980年代から1990年代にかけて多くの作品を世におくりだし、2007年に他界した。

サスペンス的なプロットに読者をひきこみ、日本でも翻訳がベストセラーとなり、当時は書店のすぐ目につくところに並べられていた。

だから、「シドニー・シェルダン」の名前は知っていた。

新聞紙面でも、シドニー・シェルダンが「英語教材」として扱われている広告を、よく目にしていた。

大学に入り、英語をもっと勉強しないとという焦燥感を抱きながら、シドニー・シェルダンの名前は、ぼくの頭の片隅に置かれていた。

でも、当時は特に本を読むことを常としていなかったし、サスペンス的な小説には関心をもっていなかった。

そんな状況に変化があったのは、大学2年終了後に休学届けを大学に出して、ニュージーランドにいったときのことであった。

ワーキングホリデー制度を利用しての滞在であった。

オークランドの日本食レストランでウェイターとして働きながら、休日はオークランド図書館や古本屋に足を運ぶようになった。

ぼくは、古本屋で、ビートルズの伝記などと共に、シドニー・シェルダンの作品のペーパーバック版を手にした。

「ペーパーバック」の本には、少なからず、あこがれを抱いていたこともある。

バックパッカーとして海外を旅するようになってから、バックパックとペーパーバックがある風景に、かっこよさを感じたのだ。

旅先で会う、世界からのバックパッカーたちは、背中に大きなバックパックを背負い、その中には必ずと言っていいほど、ペーパーバックの本が数冊詰められていた。

まだ、電子書籍がない時代だ。

旅先の宿で、旅先のカフェで、ペーパーバックが風景のなかで欠かすことのできない一部を成していた。

母国語を英語としない人たちも、英語のペーパーバックを読み、読み終わっては宿に寄贈していく。

ぼくは、そんな旅の風景が好きだった。

ニュージーランドに住むという経験のなかで、英語を修得するという目標のためにも、英語の原書にチャレンジする。

しかし、そこには、「あこがれ」のイメージを重ねて、「かっこよさ」の風景をつくりあげていく。

そのようにして、ぼくは、英語の本たちと仲良くなりはじめた。

でも、「英語を学ぶ」ということで読み始めたシドニー・シェルダンは、最初の導入部分さえ超えてしまうと、ページを繰る手がとまらなくなってしまった。

英語は比較的容易な語彙が使われ、物語のリズムとプロットが幸福な調和をつくることで、読者を物語の世界にひきこんでしまう。

こうして、「英語の学び」ということは、いつしか地平線の彼方にきえてしまい、そこには「楽しさ」が現れることになった。

楽しさは、本の最後まで、ぼくたちを届けてくれる。

途中、わからない単語はあまり気にしない。

本の楽しさとリズムという「波」が、地平線をこえて、ぼくたちを「沖」までつれていってくれる。

英語の本を一冊読みきる、という経験がつみあがる。

そして、また、古本屋で、シドニー・シェルダンの一冊を手にとる。

シドニー・シェルダンは、だいたい、どこででも、手にいれられるのだ。

そんな経験の積み重ねのなかで、ぼくは、日常のことのように、洋書を読むようになった。

洋書を日常として読めるということは、ベネフィットも大きい。

- 著者独特の語りのリズムや語彙を楽しむことができる。

- 英語を学ぶことができる。

- 翻訳を待つ必要がない。

- 翻訳されない良書に触れることができる。

- 翻訳では意味がとれない場合(翻訳がまちがっている場合)を避けることができる。

- 世界で出会う人たちと内容等について語ることができる。

まだ、ベネフィットはあるだろう。

しかし、そんなベネフィットをひっくるめて、ぼくは何よりも楽しんでいる。

シドニー・シェルダンがまだ生きていたら、とぼくは思わずにはいられない。

もっとたくさんの作品を、ぼくたちは楽しむことができたはずだ。

とても残念だ。

しかし、シドニー・シェルダンは、ぼくにもっと大きなものを残してくれたようにも思う。

それは、本を読むという楽しさであり、洋書(原書)を読むという楽しさである。

シドニー・シェルダンの作品は有限だけれど、楽しむ仕方は無限だ。

この「楽しむ」という無限を、彼は、肩肘はることなく、ぼくに魅せてくれた。