ぼくの「本の読み方」(学び方)のひとつの例。- Terry Warner著『Oxford Papers』を題材に。

ぼくにとってとても刺激的で興味が尽きないけれど、格闘している書籍。『Oxford Papers』と題された書籍。...Read On.

ぼくにとってとても刺激的で興味が尽きないけれど、格闘している書籍。

『Oxford Papers』と題された書籍。

著者は、哲学者であり、The Arbinger Instituteの創業者であるC. Terry Warner。

The Arbinger Instituteは、アメリカに拠点をおき、個人・組織・企業に研修、コンサルティング、コーチングなどを提供する機関である。

The Arbinger Instituteの名前のもとに出版されたベストセラーに、『Leadership and Self-Deception - getting out of the box』がある。

日本でも、『自分の小さな「箱」から脱出する方法』(大和書房)として出版され、ベストセラーとなり、今でも読者を獲得している。

『Oxford Papers』(The Arbinger Institute)は、『Leadership and Self-Deception - getting out of the box』(『自分の小さな「箱」から脱出する方法』)の理論的バックボーンとなった論文集である。

所収されている論稿は、次のような内容だ。

【Contents 目次】

I Anger and Similar Delusions

II Locating Agency

III Self-deception as a Vacuous Experience

IV The Social Construction of Basic Misconceptions of Behaviour

V Irony, Self-deception and Understanding

「self-deception(自己欺瞞、自分をだますこと)」の研究に献身してきたC. Terry Warner氏の理論が集められており(Oxfordで準備された文章である)、哲学者・心理学者Ram Harreが評するように、この理論的な仕事は「深く、そして重要」である。

その深さとアカデミックな書式・文体もあり、とても難しく、とっつきにくい内容だ。

その難しさゆえに、もっと「一般的な読者」向けにと書かれたのが、『Leadership and Self-Deception - getting out of the box』(『自分の小さな「箱」から脱出する方法』)である。

でも、この『Leadership and Self-Deception』も、実はとても深い。

これらの深さと複雑さは、「self-deception(自己欺瞞、自分をだますこと)」そのものから来ている。

むしろ、だからこそ、「self-deception(自己欺瞞、自分をだますこと)」が、強固な仕方で、ぼくたちを「箱」のなかに閉じ込めているとも言える。

「箱」は、自分自身が自分自身をだましながらつくる「現実」という名の「世界」だ。

『Leadership and Self-Deception』では、物語仕立てで、チーム・組織における自己欺瞞、家庭における自己欺瞞の話が展開される。

邦題の『自分の小さな「箱」から脱出する方法』は、「勘違い」を起こしやすい。

「自分の思考を出て考えよう」的な、浅いイメージを起こしがちだ。

少なくとも、ぼくはそう感じて、長いあいだ、この書籍を読まずにいた。

しかし、読み始めて、その内容とメッセージの重要さと深さを認識し、英語のオリジナルタイトルにある「Leadership and Self-deception」の意味合いがよくわかった。

その「感動」にひかれるままに、数年前に、『Oxford Papers』をThe Arbinger Instituteから取り寄せることになった。

本を開いては1ページ読み、閉じてはまた開くことを、ときおりしながら、この「深さと重要さ」に格闘している。

そのような本だから、誰にでもすすめられる本ではない。

でも、『Leadership and Self-Deception - getting out of the box』(『自分の小さな「箱」から脱出する方法』)はすすめることのできる本だ。

「Takeaway」として要点を簡潔に書きすぎると、間違って、あるいは浅く理解されてしまうので、ここでは書かないけれど、もし心と脳に「ひっかかる」ものを感じたら、ぜひ読むことをおすすめする。

そこでの感動と「知のとびら」の開き方によっては、『Oxford Papers』に導かれるのもひとつだ。

この書籍の「活用方法」(効用)が気になる方向けには、英語版の第二版の終わりに書かれているガイドが役に立つ。

書籍が役に立てられてきた5つの領域は次の通りである。

- 企業の採用におけるスクリーニングと採用

- リーダーシップとチームビルディング

- 紛争解決

- 説明責任(アカウンタビリティ)の変容

- 個人の成長と発展

ぼくの「活用の仕方」で言えば、「ぼく自身の実践」と『Leadership and Self-Deception - getting out of the box』と『Oxford Papers』を自由に行き来しながら、考えては実践し、実践しては考えることを繰り返している。

そのような繰り返しのなかで、先日ブログにも書いたDon Miguel Ruiz著『The Four Agreements』のなかにある、「Agreements(約束・契約)」というコンセプトとの交差をみつける。

それから、「あぁ、「繰り返し」と言えば、片岡鶴太郎が「反復」を一生懸命に語っていたなぁ」とも思う。

学びと実践のいろいろが、いろいろに「繋がる」という学びの本質を、ぼくは楽しむ。

「本を読む」ということでは、ぼくは今は「多読型」だ(もちろん、「軸」をつくるためには「深く」読み込むことが大切であることを付け加えておきたい)。

それも「平行多読型」である。

何百冊を平行して読む。

「繋がる」という学びの本質を楽しみながら、実際に「変わること」の確かな拠点とするために。

片岡鶴太郎著『50代から本気で遊べば人生は愉しくなる』。- 確かなところに「降り立つ」生き方。

仕事に出かけたり画を描きはじめる時間からさかのぼって6時間前に起きるという片岡鶴太郎の「一日の過ごし方」に興味をもって、片岡鶴太郎の著作を読む。...Read On.

仕事に出かけたり画を描きはじめる時間からさかのぼって6時間前に起きるという片岡鶴太郎の「一日の過ごし方」に興味をもって、片岡鶴太郎の著作を読む。

『50代から本気で遊べば人生は愉しくなる』(SB新書)と題された著作の帯には、次のように書かれている。

・ほんの少しの習慣で「定年後」を謳歌する!

・モノマネ芸人、ボクサー、役者、画家、書家、ヨガ。幾つもの顔をもつ逸楽の達人に学べ!

著作の内容から考えると、タイトルと「定年後」という言葉は(読者層が意識され)若干とってつけた感があるが、著作を通じて片岡鶴太郎の生きてきた軌跡が語られている。

子供のころから、芸人を目指した日々、有名になっていく過程、プロボクサーを目指した経緯、画家になった物語、そして今に至る「片岡鶴太郎」が語られ、そこに通底するエッセンスを取り出してつくられたのが、この著作である。

ぼくがテレビのブラウン管にみていた芸人としての片岡鶴太郎は、その後、役者・プロボクサー・画家としても生きていく。

そんなメディアニュースを耳にしながら興味をおぼえていたけれど、こうして、その経緯とそこに込められた気持ちや生き方を正面から「聞く」のは、この著作においてであった。

目次は次のとおりである。

【目次】

序章:“ものまね”からスタート

1章:62歳、まだまだやりたいことだらけ

2章:画家として立つ

3章:「思い」を「実行」に移す

4章:どうやって身を立てるか

5章:自分の魂を喜ばせるために何をするか

6章:新たなことをはじめる勇気

おわりに

いくつかのエッセンスをひろっておきたい。

1)「ものまね」

「ものまね」を喜びとし芸としてきた片岡鶴太郎は、こんな「提案」をする。

「本気で遊べば人生は愉しくなる」

そのために、まずはものまねをしてみてはいかがでしょうか?

片岡鶴太郎著『50代から本気で遊べば人生は愉しくなる』SB新書

片岡鶴太郎は、よく使われる「守破離」の「守」にふれている。

師弟関係の基本を説く言葉の「守」は、まず師匠の「型をまねる」ということからはじまる。

「自分がほんとうにしたいこと」と「まねるという学び」を追い求める先に、よろこびの花が咲くところを生きてきたのが片岡鶴太郎であった。

「追い求める」は、片岡自身が述べるように、反復の連続である。

そして、「守破離」は、師匠の型を破り、独自性の境地へと「離陸」する思想であり言葉であるけれど、片岡鶴太郎は離陸しながらも、確かなものに「降り立つ」ことを生き方としてきた人であると、ぼくは思う。

2)「魂の歓喜」

確かなものとして、片岡鶴太郎が語っているのは「魂の歓喜」である。

「魂」という言葉は使い方がむずかしい。

それが語られる場や状況によっては、そこに特定の価値観や前提があるように感覚されるからである。

しかし、おそらく、片岡鶴太郎はやはり、そのようにしか語ることができないような「広い海」のただなかで、生きているように見える。

ひとつ気をつけておきたいのは、片岡鶴太郎は、著書のなかで、魂の歓喜は、新しいことにチャレンジした「先」に待っているギフト(贈り物)だと書いている。

それは、自分のなかの(自分を歓喜させる)「芽」が芽吹いてもたらされるとしている。

つまり、「結果」としての贈り物だというふうに書いている。

著作全体を読んだあとに、ぼくが感じた「片岡鶴太郎」は、しかし結果だけに歓びをみているわけではない。

その「過程」も(苦しさとたくさんの悩みとともに)楽しんできたように、ぼくは感じる。

この著作のコアなメッセージは、ここに焦点している。

「おまえは芸人として、役者として成功したから、そんな呑気なことが言えるんだろ」と叱られるかもしれません。それでも私はこう言いたい。

もっと根源的に自分の魂を喜ばせるために何ができるかを追い求めましょうよ、と。私自身が昔も今も追い求めているものは、ただその1点のような気がします。

片岡鶴太郎著『50代から本気で遊べば人生は愉しくなる』SB新書

「ただその1点」と、片岡鶴太郎は語っている。

3)「土台」つくり

「ただ1点」としての「魂の歓喜」の追求を支えるものとしての、生きることのいわば「土台」をつくっていくことにたいして、片岡鶴太郎は敏感だ。

それは「基礎」つくりと呼んでもいい。

例えば、料理にチャレンジしているなかに、「画を描くこと」と「料理を作ること」の共通点をみつけていく。

「このコツ」は「あのコツ」と同じじゃないかという、スキルやマインドの「深い地層」の部分での接続を、つねに意識しながら、活動の反復をくりかえす。

そんなエピソードがちりばめられている。

そして、反復をくりかえす片岡鶴太郎は、(1章の扉に彼の「書」が置かれているように)「無我夢中」である。

「無我」の言葉通り、自分をなくす地平に向かって、圧倒的な集中の状態(フロー状態)の「夢の中」におりてゆくのだ。

さて、冒頭に記した「ぼくの(もともとの)興味」にも触れておきたい。

現在62歳の片岡鶴太郎の一日は、仕事や画を描く前の6時間前の起床(早朝3時や4時)にはじまる。

朝はヨーガ(呼吸法、ヨーガのポーズ、瞑想)にはじまる。

これら一連の活動に3時間近くかかる。

そして、水シャワーを浴びて、朝食にうつる。

「一日一食」の食生活を継続している片岡鶴太郎は、それを朝食にあて、玄米・野菜・フルーツ・豆などの種類も量も多い朝食に2時間をかけるという。

それから身支度で、6時間。

朝9時から画を描いたとして、8~9時間ノンストップで描き、それからシャワーを浴びて、夜7時・8時には寝るという。

「また明日も画が描ける」という気持ちで眠りにつき、朝起きるのが楽しみで仕方がないという。

どのように生きるのかという、その多様性を、片岡鶴太郎はぼくに開示してくれている。

20代後半のあるとき、有名になったけれど「とんでもなく醜い人間を鏡の中に見た」片岡鶴太郎は、自身との対話の末に、こう決める。

「どんなに小さな河でもいい、たとえ獣道でもいい。自分の道を探そう」

片岡鶴太郎著『50代から本気で遊べば人生は愉しくなる』SB新書

役者、プロボクサー、画家として「自分の道」をひらいていくことになる決意が、そのようになされたことを、ぼくは今になって知る。

「あとがき」の最後に置かれる言葉、「汝の立つところ深く掘れ、そこに必ず泉あり」のように、その後、片岡鶴太郎は一層「深く掘る」ことを日々としていく。

必ずある「泉」を信じて、確かなところに「降りてゆく」思想であり生き方である。

Don Miguel Ruiz著『The Four Agreements』。- 言葉でつくられる世界にたいし、言葉で世界をひらく。

Don Miguel Ruiz著『The Four Agreements - A Practical Guide to Personal Freedom』(Amber-Allen Publishing)は、美しく、そして洞察の深い本だ。...Read On.

Don Miguel Ruiz著『The Four Agreements - A Practical Guide to Personal Freedom』(Amber-Allen Publishing)は、美しく、そして洞察の深い本だ。

日本語訳は『四つの約束』と題されて出版されていて、あまり多くの読者を得ていないようだけれど、英語の書籍は今でも多くの人にとって「大切な書」として手に取られている。

ドン・ミゲル・ルイスが、古代メキシコの「トルテック」の教えを、「Four Agreements」(四つの約束)としてまとめた本だ。

古代メキシコの「トルテック」という響きやその装丁のデザインからは想像しにくいほど、そのコンテンツは、生きるということの深いロジックと共に、大切な教えをぼくたちに伝えてくれる。

古代メキシコの教えというと、人類学者カルロス・カスタネダの仕事が思い起こされる。

真木悠介が名著『気流の鳴る音』で、カスタネダが得たメキシコのヤキ族の老人ドン・ファンの教えを明晰に論じている。

そのドン・ファンの教えとも一部視点が重なりながら、しかし、「Four Agreements」(四つの約束)というポイントに照準し、ドン・ミゲルは副題のとおり、自由になるための実用的なガイドをぼくたちに提示してくれる。

「Agreements」(約束・契約)とは、ここでは、ぼくたちが生きていく上で自身と結ぶ幾千もの約束・契約である。

それは、情報選別の「言葉のフィルター」のようなものである。

養老孟司は、「意識」というものは、人間の脳が世界をシミュレートするのをシミュレートするものというような言い方をしたけれど、そのシミュレートの「フィルター」のようなものが、「Agreements」(約束・契約)であろう。

それはレゴのブロックのようなもので、「約束のブロック」で、ぼくたちはぼくたちが見て生きる「世界」を脳の中に構築していく。

ポジティブなものもあれば、ネガティブなものもある。

「醜い」と言われた子供は、「醜くあること」という約束を自分自身としてしまい、そのように生きてしまう。

「Four Agreements」(四つの約束)は、そのような幾千もの約束・契約をうちやぶっていくような、自分自身との約束・契約である。

「Four Agreements」(四つの約束)とは、次のとおりである。

- 「Be impeccable with your word」(あなたの言葉を正しく使うこと、申し分のない言葉の使い方をすること)

- 「Don’t take anything personally」(なにごとも個人的に受けとらないこと)

- 「Don’t make assumptions」(憶測を立てないこと)

- 「Always do your best」(いつもベストをつくすこと)

「Four Agreements」(四つの約束)がよくまとめられているのは、そのコンパニオン・ブックである。

1 Be impeccable with your word(あなたの言葉を正しく使うこと、申し分のない言葉の使い方をすること)

一貫性(integrity)をもって話すこと。自分の言いたいことのみを言うこと。自分に反する言葉を使うことを避けること、あるいは他者のゴシップをしないこと。真実と愛の方向に言葉の力を利用すること。

2 Don’t take anything personally(なにごとも個人的に受けとらないこと)

他者のすることの何ものも、あなたが理由ではない。他者が言うことやすることは、彼(女)ら自身の現実や夢の投影であること。他者の意見や行動にたいしてあなたが免疫があるとき、あなたは必要のない苦痛の被害者とはならない。

3 Don’t make assumptions(憶測を立てないこと)

質問をしたり、あなたがほんとうに欲しいものを伝える勇気をみつけること。誤解や悲しさやドラマを避けるため、できるかぎり明確に他者とコミュニケーションをとること。この約束だけで、あなたは人生を完全に変容させることができる。

4 Always do your best(いつもベストをつくすこと)

あなたのベストはときどきにおいて変化する。病気であるときにたいし、健康であるときはそれは異なる。どんな状況でも、シンプルにベストをつくすこと。そうすれば、自己判断や自虐や後悔を避けることができる。

Don Miguel Ruiz “The Four Agreements Companion Book” (Amber-Allen Publishing)*日本語訳は筆者。

「Four Agreements」(四つの約束)は、とてもシンプルであり、それだけを見ると、通りすぎてしまうような内容にも見えてしまう。

しかし、ひとつひとつが、深い洞察に裏打ちされ、これだけで日々のいろいろなことが変わっていく力を、確かにもっていると、ぼくは思う。

ぼくがこの本に「ひきこまれた」のは、その最初の導入部分である。

人が、子供時代を通じてどのように「社会的な人間」として、自分自身をつくっていき、その果てに自分自身を「牢獄」に閉じ込めてしまうのかという語りの部分だ。

彼は、このプロセスを「domestication of humans」(人間の家畜化)と呼んでいる。

それは、別の言い方をすれば、「洗脳」にも近い。

ドン・ミゲルの「語り」に耳をすませていると(ぼくはオーディオブックで聞く)、ぼくが子供のころからの出来事を追体験しているような、そんな錯覚におちいってしまう。

この「語り」は、ドン・ミゲルの「言葉」というものへのナイーブさに支えられてもいる。

ドン・ミゲルは、この本を通じて、「言葉」というものを中心軸にそえている。

ぼくたちは、「言葉」でものごとを概念化することにより「世界」をつくっている。

ぼくたちは、日常において、自分自身とのさまざまな約束・契約を結びながら、世界をつくってしまっている。

ネガティブな言葉を(言葉にして、あるいは心の中で)発することで、そこに「世界とのネガティブな関係性」をつくってしまう。

言葉の「力」をみくびってはいけない。

ドン・ミゲルは、この閉じられた「世界」の存立の機制、構築のプロセス、そして「Four Agreements」による世界の裂開を、この本で展開している。

「言葉と世界」の関係性を丹念にひもときながら。

そのような「語り」に、ぼくはひきこまれていく。

ところで、ぼくは、ドン・ミゲルの教えを生きてきたというより、これまでの生きることの経験をふりかえりながらドン・ミゲルの教えの大切さを再度認識する、という仕方で、この本に教えられている。

だからか、この「Four Agreements」(四つの約束)の大切さを、心身の深いところで、感じる。

しかし、これらたった4つのことを続けていくことは容易ではない。

ぼくたちは、生きるという道ゆきで、幾千もの約束・契約を自分自身と結び、その「結びつき」が日常の経験により強化されてしまっているからだ。

だから、ドン・ミゲルは、四つ目に「いつもベストをつくすこと」をわざわざ置いている。

そのときそのときのベストをつくすこと。

もっと大きなベストはあるけれど、そのときの状況でベストをつくすこと。

そこに日々をかけていくしかないと、ぼくは自分に「約束」をする。

日本人や日本社会を客観視していくために。- 河合隼雄著『母性社会日本の病理』に学ぶこと。

ぼくの信頼する心理学者である(今は亡き)河合隼雄の仕事のひとつ、『母性社会日本の病理』(講談社学術文庫)は、その最初の形は1976年に執筆され、20年ほどの年月を経て文庫版となった。...Read On.

ぼくの信頼する心理学者である(今は亡き)河合隼雄の仕事のひとつ、『母性社会日本の病理』(講談社学術文庫)は、その最初の形は1976年に執筆され、20年ほどの年月を経て文庫版となった。

そして、それからさらに20年ほどの年月を経て、ぼくはこの著作を手に取る。

文庫本用の序文を河合は書いているが、その後の河合隼雄の「考えの発展の基礎」となったという、数々のエッセイがまとめられている。

1965年にスイスのユング研究所から帰国してから、心理療法の臨床経験のなかで、河合隼雄は日本人の特性について考えをめぐらし、ようやく形となるまでに10年ほどを要したという。

その「成果」として書かれた文章たちが、この『母性社会日本の病理』には収められており、今の時代にも(あるいは今の時代だからこそ)、ぼくたちのなかに、限りないほどの思考の芽を点火してくれる。

ぼく個人のことで言えば、海外で仕事をしてきながら、「日本人の特性」ということについて考えざるをえない状況に置かれてきた。

だから、少しまとめておきたいと思う。

タイトルにあるように、思考の手がかりとして、河合隼雄は「父性原理」と「母性原理」という考え方、その二つの原理の相克を立てている。

父性原理と母性原理のバランスの取り方により、社会や文化の特性がつくりだされていくという考え方の上に、河合は分析をくわえている。

父性原理と母性原理は、前掲書における河合隼雄の記述をもとにまとめると、次のようなものだ。

●父性原理:「切断する」機能。すべてのものを切断し分割する(例:主体と客体、善と悪、上と下)。(子供をその)能力や個性に応じて類別(「よい子だけがわが子」)。

●母性原理:「包含する」機能。良きにつけ悪しきにつけ包む込み、そこではすべてのものが絶対的な平等をもつ。(子供をその)個性や能力とは関係なく、「わが子であるかぎり」すべて平等に可愛いとする(「わが子はすべてよい子」)。

それぞれにおいて、「肯定的な面」と「否定的な面」があり、例えば、次のようなこととされている。

●父性原理:肯定的な面は、強いものをつくりあげてゆく建設的なところ。否定的な面は、切断の力が強すぎて破壊に至る。

●母性原理:肯定的な面は、生み育てるもの。否定的な面は、呑みこみ、しがみつき、死に至らしめるもの。

この二つの対立原理が、道徳や宗教、法律などの根本において、融合しながら、どちらかが優位に立ち、どちらかが抑圧されていると、河合は語っている。

その上で、日本社会は、「母性優位の心性」をもつとされる。

河合隼雄は、さらに思考の軸として、「場の倫理」(母性原理に基づく倫理観)と「個の倫理」(父性原理に基づく倫理観)を、論考のなかにひきいれている。

前者は、「場」の平衡状態の維持に高い倫理性を与え、後者は、個人の欲求の充足、個人の成長に高い価値をおく。

河合は、その上で、「現代日本の社会情勢の多くの混乱」の原因を、これらの倫理観の相克のなかの状況に見定めている。

現代日本の社会情勢の多くの混乱は、…父性的な倫理観と母性的な倫理観の相克の中で、一般の人々がそのいずれに準拠してよいか判断が下せぬこと、また、混乱の原因を他に求めるために問題の本質が見失われることによるところが大きいと考えられる。

…現在の日本は「長」と名のつくものの受難の時代であるとさえいうことができる。つまり、長たるものが自信をもって準拠すべき枠組みをもたぬために、「下からのツキアゲ」に対して対処する方法が分からず、困惑してしまうのである。

河合隼雄『母性社会日本の病理』(講談社学術文庫)

さらに「組織」の視点において、「場の平衡状態を保つ方策」としての「成員の順序づけ」をとりあげ、文化人類学者である中根千枝の有名な「タテ社会」の人間関係と関連づける。

河合隼雄は、ここで大切な指摘をしている。

…「タテ社会」という用語を、権力による上からの支配構造のような意味で用いる…これはまったく誤解である。

タテ社会においては、下位のものは上位のものの意見に従わなければならない。しかも、それは下位の成員の個人的欲求や、合理的判断を抑える形でなされるので、下位のものはそれを権力者による抑圧と取りがちである。ところが、上位のものは場全体の平衡状態の維持という責任上、そのような決定を下していることが多く、彼自身でさえ自分の欲求を抑えなければならぬことが多いのである。

このため…日本では全員が被害者意識に苦しむことになる。…実のところは、日本ではすべてのものが場の力の被害者なのである。

河合隼雄『母性社会日本の病理』(講談社学術文庫)

「場の倫理」をのりこえようとして飛び出す人たちも、そこに「日本的な場」をつくってしまうことから、「場」は集団の凝集性を強めてしまい、さらに「場の倫理」がつよくなる。

このような状況のなかで、日本人は母性原理からなかなか抜け出せず、父性原理に基づく自我を確立することを困難としているという。

なお、河合隼雄は、父性原理が優位であるのがよいとか、母性原理が優位であるのがよいとかを述べているわけではない。

スティーブン・コヴィーの最後の著書(『The 3rd Alternative』)のように、「第三の道」を開く方途を、河合隼雄はまなざしている。

河合隼雄の分析と視線、そして明晰な記述は、海外の日系企業が直面する問題や課題とも交差してくる。

例えば、こんなふうに、語る。

グレートマザー的な絶対平等感を基礎として、それに「永遠の少年」の上昇傾向が加わるとき、日本人のすべてが能力差の存在を無視し、無限の可能性を信じて上にあがろうとする。ここに日本のタテ社会の構造ができあがってくるのである。

…父性原理に基づく社会は、西洋の近代社会のように、上昇を許すけれど、そこには「資格」に対する強い制度をもち、能力差、個人差の存在を前提としている。このため、欧米の社会においては、各人は自分の能力の程度を知り、自らの責任においてその地位を獲得してゆかなければならない。この厳しさは日本人にはおそらく、なかなか理解できないものであろう。

河合隼雄『母性社会日本の病理』(講談社学術文庫)

河合隼雄がこの文章を書いたのは、冒頭で述べたとおり、1976年のことであるが、問題や課題の現象面で言えば、それから40年後の今も、同様の状況を至るところに見ることができる。

日本社会の「外」に身をおき、そして「外」における日本社会をみつめて考えながら、河合隼雄の生きられた問い(留学、ユング研究所などの海外を生きてきた河合隼雄が切実に抱いた「問い」)とその探索の過程で得たこれらの文章は、グローバル化した今の時代だからこそ、丁寧に読まれる必要があると、ぼくは思う。

そうすることで、今すぐここに「解決」をもたらすものではないけれど、文化や社会の間の「差異のロジック」を深いところで理解し、自身を客観視し、そこから自身の「生きられた問い」を発していくための堅固な土台つくりとなる。

その堅固な土台は、いっときの「解決」をもたらす以上に、より豊饒な「人と人との関係」をつくるための思考と実践の源泉となるような足場である。

「居心地の悪い場所」に身をおくこと。- 「問い」の生まれる場所。

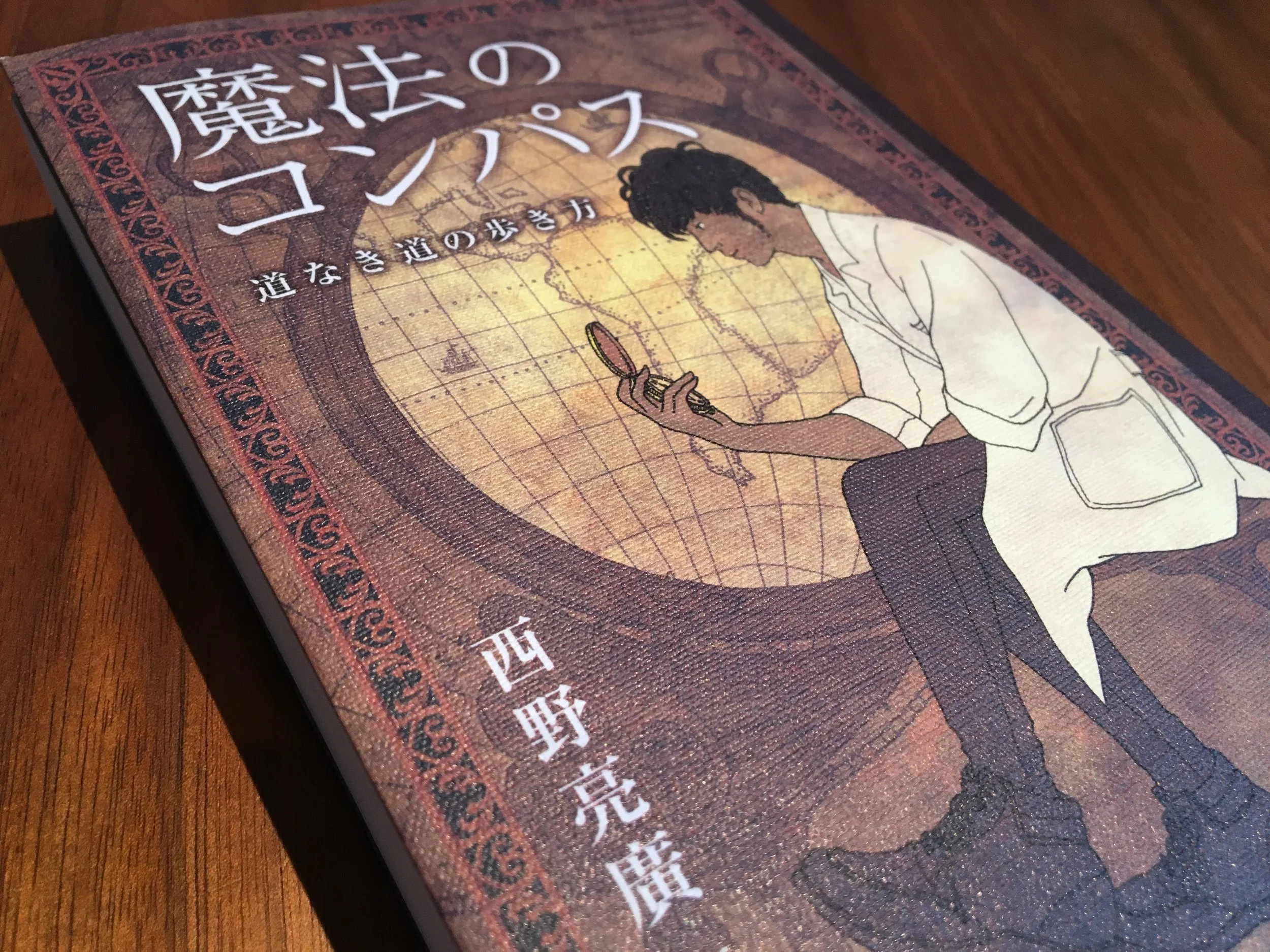

ぼくは、西野亮廣の著作『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』を読みながら、さまざまに触発される。...Read On.

ぼくは、西野亮廣の著作『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』を読みながら、さまざまに触発される。

西野は、日常に「問い」をすくいあげ、問いを裂開し、「答え」を実践的に生きる。

そんなことを、ぼくは抽出して、「存在そのものが『質問』になっている人」(西野亮廣)ということを書いた。

「問題解決」にまつわる大切なことが、いろいろに語られているからである。

「問い」に関して、もうひとつ書いておきたい。

西野亮廣は、「問い」を見つける方法を、次のように書いている。

…人生を賭けるほどの「問い」を見つけるには、居心地の悪い場所に立つ必要がある、というか居心地の悪い場所に立ったほうが「問い」が見つかりやすい。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

「居心地の悪い場所」に身をおくこと。

人は往々にして「居心地の悪い場所」を避けようとするけれど、実はそこに「問い」という財宝がねむっている。

西野は、「やりたいことが見つからない」という相談には、次のように応答する。

僕は、「やりたいことが見つからない」という相談を受けた時には必ず、「僕なら、3キロのダイエットをして、その体重を維持してみるよ」と返すようにしている。…

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

「居心地のいい場所」について、西野は、すでに誰かが解決してくれた場所だという。

ぼくも、「居心地の悪い場所」に身を置き続けてきた。

そして、そんな「場所」から、「問い」をひろいつづけ、考えては行動して、うまくいくこともあれば、うまくいかなかったこともある。

ぼくは、「やりたいこと」や「行きたいところ」を透明においつづけていたら、「居心地の悪い場所」に身をおいていた。

東京に住むことを望んで東京にある大学に行き、はては、東京におけるぼくの生活の「居心地の悪さ」になげこまれた。

アジアへの旅を望み、アジアに出てみたら、そこは決して居心地のいい場所とは言い切れないところで、ぼくはたくさんの「問い」を持ち帰った。

そんな「問い」のひとつを透明に追い、途上国への国際支援を仕事として望み、飛び込んだ世界は「居心地の悪さ」でいっぱいであった。

例えば、西アフリカのシエラレオネでは、内戦が終了してまもなく、内戦に翻弄されてきた人たち/内戦に翻弄されている難民の人たち、戦争の傷を身体や精神に負う人たちに囲まれながら、そして社会の不安定さのなかで、ぼくは「問い」の嵐にまきこまれていた。

独立後、平和を保っていた東ティモールでは、2006年、不満が騒乱となり、首都ディリの街中で銃弾が飛ぶ状況に、ぼくは置かれた。

未だに、当時の「問い」に(自分なりに)答えられていない。

こうして、文章にしながら、「問い」のなかに、問いを裂開するような「解決」をさがしている。

西野亮廣なら、そんなぼくにたいして、「天然でボーナスステージに立ってんじゃん」(前掲書)と言うだろう。

ゲームで言えば、「問い」に囲まれるぼくは、確かに「ボーナスステージ」に来ている。

さらに、ぼくは、生きることの次なるステージの最初の迷路のなかで、「居心地の悪い場所」だらけだ。

これが「ボーナスステージ」でないわけがない。

この「ボーナスステージ」で、ぼくはたくさんの「問い」を得ている。

そして、それらの「問い」にひそむ、問いを裂開する拠点に足場を置いて、現代という時代を次の「名づけられない革命」(真木悠介)の時代につなぐという仕事に、ぼくの人生は賭けられている。

西野亮廣著『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』。- 存在そのものが「質問」になっている人。

…存在そのものが「質問」になっている人を僕は芸人と定義している。西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社...Read On.

…存在そのものが「質問」になっている人を僕は芸人と定義している。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

「道なき道の歩き方」という副題にひかれ、ずっと読みたかったけれど、電子書籍版が出ていないため「先送り」にしていた本。

「芸人」であるキングコング西野のベストセラー著作。

読むことを先送りしていたけれど、「大停電の夜に」という逆転劇を、停電した新幹線の中で、「トラブルは、映画のように片付ける」というモットーで成し遂げた西野の行動力に触発されて、ぼくはハードコピーを手にした。

本書は4章から構成され、合計で43項目のトピックが展開されている。

【目次】

はじめに

第1章:向かい風はボーナスチャンス!

第2章:お金の話をしよう

第3章:革命の起こし方

第4章:未来の話をしよう

おわりに

冒頭の言葉は、この本の「はじめに」で語っている「芸人の定義」だ。

西野は、ナインティナイン岡村の考え方(“ひな壇に出る芸人”)を引きながら、それに反論する仕方で、自身の芸人の定義を語る。

…ひな壇に出る芸人がいていいし、ひな壇に出ない芸人がいてもいいんじゃないかな。

…「それもいいけど、こういう“オモシロイ”があってもよくない?」と提案したり、時に「アイツのやっていることは、はたして正解なのかなぁ」という議論のネタになったり、そういった、存在そのものが「質問」になっている人を僕は芸人と定義している。

…僕は芸人で、とにかく面白いことをしたい。それだけ。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

これが、この本の導入部分でありながら、ある意味、言いたいことの核心が尽くされていると、ぼくは思う。

西野は、世間の「当たり前」や「前提」を深いところで問うことを生きる。

…僕は、ある時、「お笑い芸人が、ひな壇に参加せずに生きていくためにはどうすればいいだろう?」という「問い」を持ち、その「問い」に人生を賭けてみることにした。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活者

西野の生き方は、「問いを持つ」生き方だ。

大切なことは「問い」を持つことだ、ということを、いくどもいくども書いている。

「問い」が、道なき道を照らし出すコンパスなのだ。

ぼくが、好きなトピックは、「20 戦争はなくならない」というところだ。

ここでは、それまで「戦争が無くならない理由」など考えたことがなかったところ、タモリに、その質問を投げかけられ、そしてタモリの考え方に、西野は深く揺さぶられる。

これを契機に、西野は「戦争」と真剣に向き合うようになる。

「戦争は無くならない」というところから考え始めたら、無くし方が見つかるかもしれない、という谷川俊太郎(とタモリ)の考え方を導きに、この「問い」に「答え」を見出そうとする。

西野は、そうして、こう考えるようになる。

…「僕らは戦争を無くすることはできないのかもしれないけど、止めることはできる」

答えは僕が子供の頃から信じているエンターテイメイン。

…エンターテイメントが世界中の人間を感動させている瞬間だけは平和で、「だったら、その時間を長くすればいいじゃん」というのが僕の結論。

西野亮廣『魔法のコンパスー道なき道の歩き方』主婦と生活社

これは、「問題を裂開すること」(真木悠介)を方法とした肯定性への着地である。

「否定の否定」は「否定」にしか行き着かない。

だから、いったん、「戦争を無くす」という問題の立て方をせず、谷川やタモリのように、「戦争はなくならない」というところで「問い」を立てる。

そして、そこから、問題を裂開していく。

西野は、「問い」に「答え」が埋まっていると言う。

それは正しくもあるけれど、より正確には、「問い」を裂開して、答えを見出している。

世間のいろいろな事象・対象にたいしても、自身の活動においても、「問い」をひろいつづけ、道なき道で、問題を裂開し、「答え」を実践的に生きている。

そして、西野亮廣は、対象にたいしてだけでなく、自身の存在そのものが「質問」であるような生き方を実践している。

勉強により「変身すること」へとつきぬけていく。- 千葉雅也著『勉強の哲学-来たるべきバカのために』を読む。

千葉雅也の著作『勉強の哲学』という本を、たまたまネットで目にして、さっそく手に入れて読む。...Read On.

千葉雅也の著作『勉強の哲学』という本を、たまたまネットで目にして、さっそく手に入れて読む。

千葉雅也は哲学者。

彼は哲学者ドゥルーズに深く影響を受け、前著はドゥルーズについて書いた博士課程論文がベースになっているという。

この本をはじめに見たときに、気になったのは、3つのこと。

- 副題:「来たるべきバカのために」

- 本の帯:「東大・京大でいま1番読まれている本」

- 本の導入:「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」

これらにふれながら、この本(とそのメッセージ)について、書こうと思う。

1)「来たるべきバカのために」

堀江貴文は「バカになれ」と、TEDのプレゼンテーションなどでメッセージを送っている。

もちろん、ここでいう「バカ」は、括弧付きの「バカ」である。

感情で読んではいけない言葉だ。

中途半端な利口さは、人から行動力を奪ってしまうことへの警鐘である。

そのことと呼応するように、千葉雅也は、3段階プロセスでの「変身」を、本書で展開している。

●第一段階:単純にバカなノリ。みんなでワイワイやれる。

●第二段階:いったん、昔の自分がいなくなるという試練を通過。

●第三段階:来るべきバカに変身。

第一段階は、いわば、周りの「ノリ」に同調していく生き方である。

千葉雅也はこう述べている。

…「深く」勉強することは、流れのなかで立ち止まることであり、それは言ってみれば、「ノリが悪くなる」ことなのです。

深く勉強するというのは、ノリが悪くなることである。…

…これから説明するのは、いままでに比べてノリが悪くなってしまう段階を通って、「新しいノリ」に変身するという、時間がかかる「深い」勉強の方法です。

千葉雅也『勉強の哲学-来たるべきバカのために』(文藝春秋刊)

千葉は、そうして、第一章を「勉強とは、自己破壊である」という文章で書き始めている。

2)「東大・京大でいま1番読まれている本」

「勉強すること」を、今の大学生たちは、例えば、この本から学んでいるということ。

大学時代のことを、ぼくは思い起こす。

大学時代、勉強の仕方のようなところで、ぼくが感銘を受けた本は、例えば、経済学者である内田義彦の『読書と社会科学』や『社会認識の歩み』などであった。

岩波新書というコンパクトな本でありながら、深い言葉に、なんども立ち止まりながら考える。

学ぶということは、世界をみる見方を変えることということを、ぼくは内田義彦から学んだ。

現代という時代、ぼくたちは「私は私なんだ」と、自分に言い聞かせたりする。

「自分」というものを確かめながら。

でも、ぼくは、この「私」という現象自体に疑問をもち、その疑問と居心地の悪さに導かれながら、自我やエゴイズムの問題系を追求してきた。

社会学者の見田宗介=真木悠介は、この問題を追求していく際の、ぼくの「師」である。

千葉雅也も、この本で、「自分」ということにふれて、こんな風に書いている。

●「自分は環境のノリに乗っ取られている」

●「自分とは、他者によって構築されたものである」

これらが節のタイトルとしてつけられ、展開されている。

この本は、読みやすい言葉で語られている一方で、千葉雅也が言うように「深い勉強」の深い言葉が散りばめられている。

だから、この本自体を、どれだけ「深く」読むことができるのかが、かけられてもいる。

3)「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」

「変身」という言葉が、ぼくは好きだ。

人が成長するなかで、人は「変身すること」がある。

勉強ということの本質のひとつを、千葉雅也は、わかりやすい言葉で伝えている。

「勉強とは、これまでの自分を失って、変身することである」

また、最近よく言われている「人生100年時代」のなかで、「変身」は確かにキーになってくる。

『The 100-Year Life』の著者リンダ・グラットン(Lynda Gratton)は、変身の大切さを、「Transformational Assets(変身資産)」という言葉で語っている。

3段階人生(学校ー>仕事ー>定年)が崩れてきているなかで、また世の中がさらにスピードを加速させながら変化を遂げているなかで、「変身できること」は、それ自体「資産」である。

NewsPicksは特集「人生100年時代の40歳サバイバル」という企画で、リンダ・グラットンにインタビューしたときの内容を振り返りながら、この「変身資産」に焦点をあてている。

千葉雅也が言うように、現代は「勉強のユートピア」である。

学ぶ環境が整っている。

映画『美女と野獣』の主人公ベルは、野獣が住む城で、書籍がいっぱいに並ぶ広大な部屋に、驚きと感動をおぼえる。

現代は、誰もが、この「広大な部屋」をもっている時代だ。

美女ベルと野獣は、本を一緒に読むことで、「自分」を壊し、心の距離を近づけ、それが最終的な「変身」を準備したのだとも言える。

なお、千葉雅也は「変身すべきだ」とは語っていない。

しかし、時代は、ぼくたちに「変身」を要請しているし、また人生は「深く」生きようとする過程で、自分をいったんなくし、変身をしていくのだと、ぼくは思う。

浦久俊彦著『138億年の音楽史』。- 「音楽とは何か」という問いを奏でる。

浦久俊彦著『138億年の音楽史』(講談社現代新書)に、深く触発される。...Read On.

浦久俊彦著『138億年の音楽史』(講談社現代新書)に、深く触発される。

この書のモチーフは、「音楽とは何か」ということに対する真摯な問いである。

浦久俊彦にとって「これからの一生をたったこれだけに費やしても悔いはない」と言う根源的な問いが、この書の通奏低音として鳴り響いている。

実際に書かれているのは、「音楽から見た世界ではなく、世界から見た音楽、世界にとっての音楽、そして世界としての音楽」である。

ジャズやクラシックやロックなどの「音楽」だけに思考を狭めるのではなく、世界のあらゆる<音楽>のことである。

だから、もちろん、「音楽」のジャンルも関係ない。

CDの棚の「B」に、ビートルズとベートーヴェンが並んでいるようなところに行ってみたいという浦久だが、ジャンルを信じず、音楽があまりにも「芸」になりすぎた時代のなかで、狭い檻に閉じ込められた「音楽」を、ひろい<音楽の時空間>に解き放つのが、本書である。

本書の音楽は、はじめに「音」があった、という「ビッグバンの音」からはじまる。

目次を見ても、その特異性は際立つ。

【目次】

はじめに

第一章 宇宙という音楽

第二章 神という音楽

第三章 政治という音楽

第四章 権力という音楽

第五章 感情という音楽

第六章 理性という音楽

第七章 芸術という音楽

第八章 大衆という音楽

第九章 自然という音楽

第十章 人間という音楽

おわりに

参考文献

浦久俊彦は、作家・文化芸術プロデューサーであり、パリで音楽学・歴史社会学・哲学を学んでいる。

本書も、彼の真摯な姿勢と問いに支えられながら、自由に、<音楽>が語られている。

浦久俊彦が、「音楽とは何か」にどのように答えているかの全体と詳細は、実際に読んで確認してほしい。

ぼくとしては、その「答え」よりは(それも大切だけれど)、浦久俊彦がこの「広大な問い」に向かう文章とそのリズム、行間、さらには新書としては多い「参考文献リスト」に触発される。

個別に出てくる知見も、まだぼくのなかで、ダイジェストしきれていない。

そして何よりも、「音楽とは何か」という問いが奏でる響きに惹かれる。

「答え」よりも、その「問い」が導き手として開かれる世界が、もっと大切なのだ。

ところで、古代インドには「世界は音である」という世界観がある。

このような宇宙は波動であり音でできているという考え方は、素粒子物理学の「スーパーストリング理論」が科学的な論を展開しているという。

この理論のエッセンスは、世界中のあらゆる物質は粒子ではなく「振動体」であること。

つまり、この理論によると、世界は音でできている。

ぼくは「世界は音である」という考え方と感覚に惹かれる。

そんな風に、音や音楽を感じていたい。

本書では、これだけに限らず、まさに138億年を感じさせる音楽が奏でられている。

浦久俊彦は、本書の「はじめに」の最後のところで、「音楽とは何か」についての、彼なりの考え方をこう書いている。

ぼくは、こう考える。音楽とは、音に「かたち」を与えるものだ、と。あえて解説はしない。どうか読み進めるうえで、このことばを頭の片隅に留めておいていただきたい。もしかすると、この本を読み終えたとき、まるでジグソーパズルの最後のピースがピタッと収まるように感じられるかもしれない。…

浦久俊彦著『138億年の音楽史』(講談社現代新書)

音楽とは、音に「かたち」を与えるもの。

これは本書への「誘い」の言葉であるけれども、それは、ぼくたちの生きる世界で音と音楽が奏でられる時空間への「誘い」の言葉でもある。

だから、頭の片隅に留めておきたい。

音に「かたち」を与えるものが音楽だ、と。

洋書による「英語の学び」の地平線。- シドニー・シェルダンの作品。

ぼくが、日常で洋書を手にするになったきっかけのひとつは、シドニー・シェルダン(Sidney Sheldon)の作品である。...Read On.

ぼくが、日常で洋書を手にするになったきっかけのひとつは、シドニー・シェルダン(Sidney Sheldon)の作品である。

シドニー・シェルダンは、アメリカの脚本家・小説家。

今の10代・20代の若い世代には馴染みがない名前だろう。

1980年代から1990年代にかけて多くの作品を世におくりだし、2007年に他界した。

サスペンス的なプロットに読者をひきこみ、日本でも翻訳がベストセラーとなり、当時は書店のすぐ目につくところに並べられていた。

だから、「シドニー・シェルダン」の名前は知っていた。

新聞紙面でも、シドニー・シェルダンが「英語教材」として扱われている広告を、よく目にしていた。

大学に入り、英語をもっと勉強しないとという焦燥感を抱きながら、シドニー・シェルダンの名前は、ぼくの頭の片隅に置かれていた。

でも、当時は特に本を読むことを常としていなかったし、サスペンス的な小説には関心をもっていなかった。

そんな状況に変化があったのは、大学2年終了後に休学届けを大学に出して、ニュージーランドにいったときのことであった。

ワーキングホリデー制度を利用しての滞在であった。

オークランドの日本食レストランでウェイターとして働きながら、休日はオークランド図書館や古本屋に足を運ぶようになった。

ぼくは、古本屋で、ビートルズの伝記などと共に、シドニー・シェルダンの作品のペーパーバック版を手にした。

「ペーパーバック」の本には、少なからず、あこがれを抱いていたこともある。

バックパッカーとして海外を旅するようになってから、バックパックとペーパーバックがある風景に、かっこよさを感じたのだ。

旅先で会う、世界からのバックパッカーたちは、背中に大きなバックパックを背負い、その中には必ずと言っていいほど、ペーパーバックの本が数冊詰められていた。

まだ、電子書籍がない時代だ。

旅先の宿で、旅先のカフェで、ペーパーバックが風景のなかで欠かすことのできない一部を成していた。

母国語を英語としない人たちも、英語のペーパーバックを読み、読み終わっては宿に寄贈していく。

ぼくは、そんな旅の風景が好きだった。

ニュージーランドに住むという経験のなかで、英語を修得するという目標のためにも、英語の原書にチャレンジする。

しかし、そこには、「あこがれ」のイメージを重ねて、「かっこよさ」の風景をつくりあげていく。

そのようにして、ぼくは、英語の本たちと仲良くなりはじめた。

でも、「英語を学ぶ」ということで読み始めたシドニー・シェルダンは、最初の導入部分さえ超えてしまうと、ページを繰る手がとまらなくなってしまった。

英語は比較的容易な語彙が使われ、物語のリズムとプロットが幸福な調和をつくることで、読者を物語の世界にひきこんでしまう。

こうして、「英語の学び」ということは、いつしか地平線の彼方にきえてしまい、そこには「楽しさ」が現れることになった。

楽しさは、本の最後まで、ぼくたちを届けてくれる。

途中、わからない単語はあまり気にしない。

本の楽しさとリズムという「波」が、地平線をこえて、ぼくたちを「沖」までつれていってくれる。

英語の本を一冊読みきる、という経験がつみあがる。

そして、また、古本屋で、シドニー・シェルダンの一冊を手にとる。

シドニー・シェルダンは、だいたい、どこででも、手にいれられるのだ。

そんな経験の積み重ねのなかで、ぼくは、日常のことのように、洋書を読むようになった。

洋書を日常として読めるということは、ベネフィットも大きい。

- 著者独特の語りのリズムや語彙を楽しむことができる。

- 英語を学ぶことができる。

- 翻訳を待つ必要がない。

- 翻訳されない良書に触れることができる。

- 翻訳では意味がとれない場合(翻訳がまちがっている場合)を避けることができる。

- 世界で出会う人たちと内容等について語ることができる。

まだ、ベネフィットはあるだろう。

しかし、そんなベネフィットをひっくるめて、ぼくは何よりも楽しんでいる。

シドニー・シェルダンがまだ生きていたら、とぼくは思わずにはいられない。

もっとたくさんの作品を、ぼくたちは楽しむことができたはずだ。

とても残念だ。

しかし、シドニー・シェルダンは、ぼくにもっと大きなものを残してくれたようにも思う。

それは、本を読むという楽しさであり、洋書(原書)を読むという楽しさである。

シドニー・シェルダンの作品は有限だけれど、楽しむ仕方は無限だ。

この「楽しむ」という無限を、彼は、肩肘はることなく、ぼくに魅せてくれた。

世界のトップパフォーマーを触発してやまない著作。- 古典としてのヘッセ著『シッダルタ』。

Tim Ferrissは、トップパフォーマーたちに、彼(女)らに影響を与えた本、薦める本を尋ねる。たくさんの本があるが、多くのトップパフォーマーたちが挙げるのが、この一冊である。...Read On.

Tim Ferrissの著書『Tools of Titans: The Tactics, Routines, and Habits of Billionaires, Icons, and World-Class Performers』。

本書は、Tim FerrissのPodcast番組をベースに書かれている(編まれている)。

Podcastは、世界のトップパフォーマーたちを脱構築し、方法、ルーティン、習慣、読書などを紐解いていく番組である。

毎回(毎週)、1時間から2時間半もの、内容の濃いインタビューが繰り広げられる。

その内容の濃さを、さらにエスプレッソのように濃縮されたのが、この本である。

濃縮されて、700頁ほどに収められている。

世界のトップパフォーマーには、起業家、著者、スポーツ選手、コーチ、アメリカ海軍特殊部隊、エンターテイナー、コメディアンなどが含まれる。

本書の序文を書いているArnold Schwarzeneggerも、その一人だ。

インタビューの中で(また本書の中で)、Tim Ferrissは、トップパフォーマーたちに、彼(女)らに影響を与えた本、薦める本を尋ねる。

たくさんの本があるが、多くのトップパフォーマーたちが挙げるのが、この一冊である。

● Hermann Hesse『Siddhartha』(ヘルマン・ヘッセ『シッダルタ』)

Tim Ferrissは、この書『Tools of Titans』の方向性が、ヘッセ著『シッダルタ』に触発されていることを書いている。

彼が、とりわけ挙げている場面は、物乞いのような僧である主人公シッダルタが、ある商人に「(何も所有しない)あなたが、私に何を与えてくれるのですか?」と聞かれて、応答するところである。

MERCHANT: “Very well, and what can you give? What have you learned that you can give?”

SIDDHARTHA: “I can think, I can wait, I can fast.”

Hermann Hesse『Siddhartha』

シッダルタは、「私は考えることができる。待つことができる。断食をすることができる」と応答する。

それを聞いた商人は、功利主義的に「それが何の役に立つのか?」と聞き返し、シッダルタはさらに応答するといった場面だ。

Tim Ferrissは、これら「I can think, I can wait, I can fast.」の3つの点で、『Tools of Titans』が読者に役立つだろうと、書いている。

彼は、これら3つを、次のように、自身のために読み替えている。

“I can think” -> Having good rules for decision-making, and having good questions you can ask yourself and others.

“I can wait” -> Being able to plan long-term, play the long game, and not misallocate your resources.

“I can fast” -> Being able to withstand difficulties and disaster. Training yourself to be uncommonly resilient and have high pain tolerance.

Tim Ferriss “Tools of Titans” (Houghton Mifflin Harcourt, 2016)

「古典」は、読む人たちそれぞれに、読む人たちそれぞれの人生のテーマと深さに応じて、異なった角度と深度で、語りかける。

だから、何度読んでも、語り尽くすことがない。

ヘッセ『シッダルタ』は、その意味で、「古典作品」である。

ぼく自身のことでは、ヘッセの作品は、高校時代から今に至るまで、ぼくを触発しつづけている。

いつも横に置いているわけではないけれど、生きることの岐路などで、ぼくの内面に「言葉の種」をまいてくれる。

ぼくの記憶やメモには、「I can think, I can wait, I can fast.」は残っていない。

ぼくのなかでは、とりわけ「自我」の問題、生きることの「経験」ということなどにおいて、ヘッセ『シッダルタ』はぼくに語りかけてきた。

Tim Ferrissが出会うトップパフォーマーたちのインタビューを聞き、この書『Tools of Titans』を読みながら、ぼくは思う。

彼(女)たちは、まるで、ヘッセ『シッダルタ』の主人公シッダルタのように、生きているのだと。

その「生き方」は、例えば、こんな場面で語られる生き方だ。

シッダルタは語る。

「たいていの人間は、…風に吹かれ、くるくる舞い、さまよいよろめいて地に落ちる木の葉に似ている。しかし、少ないながら、星に似た人間がいる。彼らは断固とした軌道を歩み、どんな強風も彼らには届かない。彼ら自身のなかに、自己の法則と自己の軌道をもっているのだ。…」

ヘッセ『シッダルタ』新潮文庫

世界のトップパフォーマーたちとは、「自己の法則と自己の軌道」を自分たちのなかにもっている人たちのことだ。

シッダルタが言うように(またヘッセが言うように)、「星に似た人間」たちである。

そして、星がそうであるのと同じように、輝きつづけるために、<内なる炎>を燃やしつづけながら、軌道を描いている。

「ユートピア・天国・極楽」という幻想に仮託された世界の可能性。- ルトガー・ブレグマン、ユバル・ハラリ、見田宗介に共通する視野・視点。

「ユートピア・天国・極楽」といったイメージや幻想に仮託されてきた世界の可能性を考える。...Read On.

「ユートピア・天国・極楽」といったイメージや幻想に仮託されてきた世界の可能性を考える。

歴史という射程距離の長い視野で、人間と社会の未来を真摯に考え構想する、ルトガー・ブレグマン、ユバル・ハラリ、見田宗介に触発される。

1)ユートピア・天国・極楽に仮託された世界の可能性

オランダの思想家・歴史家であるルトガー・ブレグマン(Rutger Bregman)の著作『Utopia for Realists』(邦訳「隷属なき道」文藝春秋)を読んでいる。

邦訳の副題は「AIとの競争に勝つ ベーシックインカムと一日三時間労働」と題されているが、英語版は「How We Can Build The Ideal World」であり、硬質な理論・思想を展開している。

そもそも、この著作を手にとった理由は、(ぼくが読み飛ばしてしまっていた)社会学者・見田宗介の文章であった。

近代・現代の後にくる時代、「永続する安定平衡の高原(プラトー)」としての社会を見晴るかしながら、見田宗介は、このように書いている。

幾千年の民衆が希求してきた幸福の究極の像としての「天国」や「極楽」は、未来のための現在ではなく、永続する現在の享受であった。天国に経済成長はない。「天国」や「極楽」という幻想が実現することはない。天国や極楽という幻想に仮託して人びとの無意識が希求してきた、永続する現在の生の輝きを享受するという高原が、実現する。…

見田宗介「現代社会はどこに向かうか(二〇一五版)」『現代思想』2015, Vol.43-19

「天国」や「極楽」という幻想の実現はないけれど、そこに「仮託された・希求された世界」は可能であること。

オランダの29歳の思想家・歴史家は、同じように、「Utopia」(ユートピア)の幻想と思想に仮託されてきた世界の実現を描く。

ルトガーが「ユートピア」という言葉に託すのは、ブループリント的な世界ではなく、開かれた世界である。

彼は、「よい場所」(good place)であり「どこでもない場所」(no place)と書いている。

「想像力を喚起・触発するような代替的な地平(horizons)」が必要なのだと。

「地平」は複数形で、開かれた世界である。

(Rutger Bregman『Utopia for Realists』Little, Brown and Company)

歴史家ユバル・ノア・ハラリは、天国や極楽やユートピアとは直接的に言っていないけれど、人類が克服してきた3つのこと(飢饉・飢え、ペスト、戦争)が管理可能な世界は、昔の人びとにとってみれば、ユートピア・天国・極楽のような世界である。

そして、ユバル・ハラリは、著書『Homo Deus』で、人類の未来の企てとして「Deus(神)になる」ことを挙げている。

天国・極楽・ユートピアは、「神」がつくる世界である。

それらの共同幻想として希求されてきた世界は、「可能な世界」として、現代の真摯な智者たちに、現れている。

2) 未来の構想

ユバル・ハラリも、ルトガーも、そして見田宗介も、科学に依拠しながら、(これまで科学が重点を置いてきた)「未来の予測」ではなく、「未来の構想」に照準をあわせている。

ユバル・ハラリは、「歴史を学ぶこと」の目的を、次のように書いている。

…科学はただ単に未来を予測するだけのものではない。すべての分野の学者たちは、しばしば、われわれの地平(horizons)をひろくすること、そうすることでわれわれの前に新しい未知の未来が開かれることを希求する。これは歴史について特に言えることだ。歴史を学ぶことは、結局のところ、われわれが通常考えない可能性に気づくことを目的としている。歴史学者は、過去を、繰り返すために学ぶのではなく、過去から解き放たれるために学ぶのだ。

Yuval Noah Harari 『Homo Deus』(HarperCollins, 2016)

(邦訳はブログ筆者)

ユバル・ハラリの視野は、著書『Sapiens』(サピエンス全史)に見られるように、その射程は果てしなく広い。

ルトガーも、歴史に刻まれてきたユートピア思想を丹念に読み解くところから、未来の「現実的なユートピア」を描いている。

見田宗介も、ヤスパースの「軸の時代」という、紀元前に思想や哲学や宗教が花開いた時代の転回点として、現代と未来を見据えている。

近代・現代という世界を、歴史という視野・視点をとりいれることで相対化し、それを踏み台にして「未来を構想」している。

3)ぼくたちの生きている「現代」

見田宗介は、人びとが天国や極楽という幻想に希求してきた「永続する現在の生の輝きを享受するという高原」は可能としながらも、そこには「幾層もの現実的な課題の克服」が必要であることに触れている。

…この新しい戰慄と畏怖と苦悩と歓喜に充ちた困難な過渡期の転回を共に生きる経験が「現代」である。

見田宗介「現代社会はどこに向かうか(二〇一五版)」『現代思想』2015, Vol.43-19

こう見てくると、ぼくたちの生きている「現代」とは、人の歴史における、とても大きな転回点であることがわかる。

経済において、例えば、景気がよいとか悪いとか、それだけに回収されない情況に、時代に、ぼくたちは生きている。

産業構造の転換だけに回収されない情況に、時代に、ぼくたちは生きている。

幾千年もの間、人びとが希求してきた世界の実現への「過渡期」に、ぼくたちは生きている。

これから人と社会は、見田宗介が書くように、「新しい戰慄と畏怖と苦悩と歓喜に充ちた困難な」時期を加速させていくだろう。

人工知能も、IoTも、ベーシックインカムも、ビットコインも、ポケモンも、Facebookも、この「過渡期」における現実的な課題の克服のための、幾多もの「試み」の氷山である。

これまで「あたりまえ」だと思っていたことが、この幾多もの「試み」のなかで、まったく違ったものになっていくだろう。

働き方が変わり、学び方も変わり、遊び方も変わり、そして生き方も変わっていく。

これまでの人類が経験もしたことのないような仕方で。

この「現代という過渡期」の「戰慄と畏怖」のなかで、予測ではなく、未来の構想に向けて、雨粒のひとつのような文章を、ぼくは紡いでいる。

この<雨粒>のひとつは、他の雨粒たちとともに、この<地球>においてふりそそぐことで、ふりつづけることで、人と社会という<地層>を次第に固めていくことになるとよいと、ぼくは思う。

ことばの限界・限定性を前にして。- 「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」(村上春樹)という願い。

言語・ことばを伝えること、そしてそれが相手に届くこと。ぼくたちはつくづく願う、「ことばが届きますように」と。...Read On.

言語・ことばを伝えること、そしてそれが相手に届くこと。

ぼくたちはつくづく願う、「ことばが届きますように」と。

歴史は、人類が言語・ことばによって、「人間社会」をつくり、「文明社会」を拓いてきたことを語る。

しかし、歴史はまた、言語・ことばの信頼性を崩してきた時代の存在を、ぼくたちに伝える。

日々、ぼくたちは、言語・ことばを、相手に伝えても伝えても届かないことのフラストレーションと悔恨を、なんどもなんども飲み下す。

このような生のなかで、ぼくたちのとることのできる「道」は、二つである。

- フラストレーションと悔恨のなかに身をうずめ、ことばへの信頼をなくし、ことばの限界の内だけに生きていくこと。

- ことばの限界を理解しつつ、それでもことばの力を信じ、相手にことばが届くように工夫を重ねていくこと。(「メタ言語性=言語性の限界を知る言語性」ということを、別のブログで書いた。)

二つ目の道をとるためには、「ことばの力を信じること」の、経験の土台が必要である。

そして、経験の濃度の違いこそあれ、だれもが、ことばがほんとうに届く経験、あるいはことばを超えて届くような経験をもっているはずである。

村上春樹は、旅のなかで出会ったウィスキーの味と、その味を支えている人たちの姿を見聞きした感動を、ことばにうつしかえていく。

その「ウィスキーの匂いのする小さな旅の本」を書きながら、村上春樹はしみじみと思う。

「もし僕らのことばがウィスキーであったなら」と。

もし僕らのことばがウィスキーであったなら、もちろん、これほど苦労することもなかったはずだ。僕は黙ってグラスを差し出し、あなたはそれを受け取って静かに喉に送り込む、それだけですんだはずだ。とてもシンプルで、とても親密で、とても正確だ。…

村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』新潮文庫

素敵な写真で彩られた、このとても美しい本は、ウィスキーの味と人びととの交歓という「感動」が、写真と文章からにじみでている。

しかし、村上春樹は、「ことばの限定性」を前にして、次のように語る。

…残念ながら、僕らはことばがことばであり、ことばでしかない世界に住んでいる。僕らはすべてのものごとを、何かべつの素面(しらふ)のものに置き換えて語り、その限定性の中で生きていくしかない。でも例外的に、ほんのわずかな幸福な瞬間に、僕らのことばはほんとうにウィスキーになることがある。そして僕らはー少なくとも僕はということだけれどーいつもそのような瞬間を夢見て生きているのだ。もし僕らのことばがウィスキーであったなら、と。

村上春樹『もし僕らのことばがウィスキーであったなら』新潮文庫

村上春樹は、このようにして、「ことばの限定性」を前に、それはそれとして、しかしそれを乗り越えていく。

第一に、「ことばの限定性」を理解すること。

第二に、「僕らのことばがウィスキーであったなら」と、願うこと。

第三に、願いを「ほんのわずかな幸福な瞬間に、僕らのことばはほんとうにウィスキーになることがある」という自分の経験にかえること。

そして、この経験たちを「ことばの力」を灯す炎として、絶えず燃やしつづけていくこと。

ぼくたちは、ことばの限定性のなかで、しかし「ことばの力」を信じ、ことばがウィスキーになることを夢見、工夫を重ねていく。そうして、ときに夢は現実化される。

それにしても、もし、ことばがいつも完全に、完璧に、相手に伝わり、届いたら、と考えてしまう。

仕事や家庭や社会における、日々のミスコミュニケーション・誤解の連続のなかで、ついつい、そのような「願い」が頭をもたげる。

でも、そのような世界は、やはり「つまらない」のではないかと、思い直す。

そのような世界は、争いもないけれど、また感動もない世界である。

不完全性のなかに、完璧ではないなかに、アートがうまれ、詩がうまれ、恋文がうまれる。

そのようなことばや、ことばにならないことばの伝達の繰り返しの中で、ぼくらの「ことばがウィスキーになること」がある。

だから、ぼくは、「ことばの力」を信じ、こうして日々、せっせと、時間という名の「ぼくの命」を文章にそそぎこんでいる。

「Extreme」という形容詞の戦略と戦術。- “Extreme Ownership”, “Extreme You”, “Extreme Self-Care”など。

「Extreme Ownership」。元Navy SEALs(アメリカ海軍の特殊部隊)の少佐である、Jocko Willinkの書いた本のタイトルである。...Read On.

「Extreme Ownership」。

元Navy SEALs(アメリカ海軍の特殊部隊)の少佐である、Jocko Willinkの書いた本のタイトルである。

このように、「extreme」(極度・極端)を形容詞に冠する言葉が、ときおり、見受けられる。

そうせざるをえない現代、そしてその戦略と戦術について書こうと思う。

Jacko Willinkの著作『Extreme Ownership』(ST Martin’s Press, 2015)は、長年にわたってNavy SEALsのチームを戦場を含め率いてきた経験と学び、「リーダーシップ」に落とした作品である。

リーダーは、自分たちの世界のすべてにオーナーシップをもつべきだという、原則・マインドセットについて書かれている。

「Discipline equals freedom.」という名言を、Navy SEALsと戦場の厳しい経験から得たJockoの、骨太のリーダーシップ論である。

彼のPodcast(Jocko Podcast)で聞く彼の「骨太の声」を聴いていると、この名言の真実さを感じる。

もちろん、彼の導き出す原則・マインドセットは、戦場だけでなく、企業組織などにも適用可能なものである。

現に、彼は、企業のコンサルテーションやリーダーシップ研修などを手がけている。

それにしても、ownershipに冠せられた、この「extreme」が、今の世界のあり方のようなものを、逆に照らし出しているように見える。

「extreme」は、Jockoなどにとっては、イラクなどの戦場での厳しい現実から抽出された、生きた言葉である。

ただし、この言葉を使うことの戦略と戦術を考えるなかで、二つの、差し迫った衝迫があると、ぼくは思う。

それは、第一に、世にあふれる言葉やキーワードたちとの関連性のなかで、差別化をはかり、言葉がそびえたつための衝迫である。

この「現代」という時代の転換期のなかで、現在直面する「問題と課題」を解決するものとして、さまざまな言葉・キーワードが叫ばれる。

オーナーシップ、責任、イノベーション、改善、デザインなどなど。

いわば、「水平的な(言葉の・実践の)世界」のなかで、「メッセージ」として、そびえたつための言葉として、選ばれたものである。

第二に、「ownership」だけでは、原則・マインドセットとして力不足であることの焦燥感のなかに、「extreme」が置かれる。

組織論やその実践においても、「オーナーシップ」はよく使われる。

ただし、それでは、言葉として、また実践として、不足がちな現状のフラストレーションがある。

いわば、「垂直的な(言葉の・実践の)世界」のなかで、おもいっきり(極度に)、垂直に立つことの要請が、この言葉に託されている。

このように、言葉とその実践の「水平的かつ垂直的な立ち位置」のなかでとる戦略として、あるいは日々の戦術として、この「extreme」という言葉はある。

同じように、「extreme」は、他の著作などでも、使われている。

Sarah Robb O’haganの著作『Extreme You』(Harper Collins Publishers, 2017)がある。

「Extreme You」を成長させていくこと、つまり自分にしかなれないようなベストな自分になることのステップを、Sarahは自身の経験をモデル化して、この本で説いている。

この本も、水平的、かつ垂直的な言葉の立ち位置のなかでとる戦略と戦術であるように、ぼくは思う。

端的には、やはり、多くの人たちが「自分自身になれていない」フラストレーションのなかに、投じられた言葉と処方箋である。

また、その背景には、このような「自分自身(You!!)であろう」「ほんとうの自分になろう」という、真実でありながらもしばしば間違って解釈され実践される現実へのフラストレーションがあるかもしれない。

その他、ぼくの「蔵書」のなかには、Cheryl Richardson著『The Art of Extreme Self-Care』がある。

これも、「自分をケアしよう・大切にしよう」という言葉と実践の現実のなかで、そこに「extreme」性を付すことで、現状の問題を打開するメッセージが込められている。

ところで、ぼくが10年ほど前に読んだ著作、Jack Canfield著『The Success Principles』の67原則の一番最初には、「自分の人生に責任を持つこと」が置かれている。

そこには、次のように「100%」が付け加えられている。

「Principle 1: TAKE 100% RESPONSIBILITY FOR YOUR LIFE」

「100%の責任」は、それはそれでわかりやすい。

ぼくも、この言葉を「導きのひとつ」として、自分を指差し、他者や経済や外部環境に文句をいわないように心がけてきた。

しかし、今の時代の激しい変遷は、「100%」ではなく、「extreme」を、ぼくたちに要請しているのかもしれないと、ぼくは思ったりする。

100%では足りない、という感覚。

200%や300%が必要とされる状況。

それは、マインドセットもそうだし、実際に問題や課題を解決し乗り越えていく仕方もそうである。

100%を超えるものとしての「extreme」。

そんな焦燥感のなかで、中長期的なシナリオ書きという「戦略」と日々の方法という「戦術」に、「extreme」な原則・マインドセット、それからビジョンと手段が求められている。

もちろん、「extreme」の原則と方法自体は、暴力的なものや抑圧的なものであってはならない。

ぼくたちの「ほんとうの歓喜」を目指し、それ自体「魅力ある方法」とすることで、「extreme」な戦略と戦術は、ときとして、中途半端な立ち位置で立ち往生しているぼくたちを、切り拓いていく力となっていくのだ。

結婚と「井戸掘り」。- ぼくが(想像上で)「河合隼雄と村上春樹」に会いにいく。

日本の国外(海外)にそれなりに長くいると、逆に「日本」を考えてしまうようなところがある。ホームシックなどとは違う。...Read On.

日本の国外(海外)にそれなりに長くいると、逆に「日本」を考えてしまうようなところがある。

ホームシックなどとは違う。

海外にいると、日本の社会の中で「着なければならない」ような「衣」をぬぐことができる。

しかし、その「衣」をぬぐことで、いっそう、その内にある「日本的なもの」が日々の生活のなかであらわれてくる。

最近、ふと、河合隼雄氏の著作を読もうと思って、いくつか書籍を手に入れ、ページをめくっている。

心理学者であり、亡くなられる前には、文化庁長官も務められた河合隼雄氏。

河合隼雄氏は、ぼくが、ぼくの「思考の部屋」(頭の中)で、「(海外から)日本を考える会議」を開くときのメンバーである。

毎回ではないけれど、時に、参加していただく。

その他のメンバーは、例えば、社会学者の見田宗介氏、哲学者・武闘家の内田樹氏などである。

時に、村上春樹氏にも来ていただく。

ぼくの頭の中だからできる、「ドリームメンバーたちによる会議」だ。

今回、日本、日本の社会、日本の組織などを考えている折に、河合隼雄氏を「思考の部屋」にお呼びしたわけだ。

そうしたら、思いっきり「脱線」して、河合隼雄による「結婚・結婚生活」の定義に、惹かれてしまった。

そのトピックは、海外を旅し、海外にそれなりに長く住む中で共にしてきた本のひとつで、取り上げられていたトピックだ。

その本は、下記の本である。

河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)

河合隼雄と村上春樹はアメリカに滞在していたときに出会った。

その二人の「のんびりとした語り(対談)」をまとめた本である。

対談は1995年。

日本では、阪神大震災やオウム事件が起きた年だ。

村上春樹は、小説『ねじまき鳥クロニクル』を完成させたところであった。

のんびりとした語りとはいえ、どのページも、立ち止まって、深く深く、考えさせられる。

"結婚と「井戸掘り」"と題される箇所は、一文字一文字に、立ち止まってしまう。

ぼくの知るかぎり、村上春樹が「結婚・結婚生活」について正面から語ることはあまりない。

心理療法に長年かかわってきた河合隼雄の、懐の大きさと、人間へのまなざしの暖かさを前にして、村上春樹は「おたずねしてみたかったんですけれど、」と、「夫婦」(の相互治療的な意味)について尋ねている。

『ねじまき鳥クロニクル』で、ようやく「夫婦」を書くことができるようになったばかりであったこともある。

その作品、また村上春樹が作品のなかでよく使う「井戸掘り」のたとえに触れながら、河合隼雄は、次のように応えている。

(河合)ぼくはあれは夫婦のことを描いているすごい作品だ、というふうに読んでいますよ。

ぼくもいま、ある原稿で夫婦のことを書いているのですが、愛し合っているふたりが結婚したら幸福になるという、そんなばかな話はない。そんなことを思って結婚するから憂うつになるんですね。なんのために結婚して夫婦になるのかといったら、苦しむために、「井戸掘り」をするためなんだ、というのがぼくの結論なのです。

河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)

「苦しむための結婚」に触れて、村上春樹は、後日、注記を付している。

(村上)…河合先生の定義は、すごく新鮮で面白かったです。ただ、そういうふうにすっきり言われるとみんな困っちゃいますけどね。

僕自身は結婚してから長い間、結婚生活というのはお互いの欠落を埋め合うためのものじゃないかというふうにぼんやりと考えていました。でも最近になって…それはちょっと違うのかなと考えるようになりました。…

結局のところ、自分の欠落を埋めることができるのは自分自身でしかないわけです。…そして欠落を埋めるには、その欠落の場所と大きさを、自分できっちりと認識するしかない。結婚生活というのは煎じ詰めていけば、そのような冷厳な相互マッピングの作業に過ぎなかったのではあるまいかと、このごろになってふと思うようになっています。

河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)

なお、河合隼雄は、対談で、「夫婦というのは『こんなおもろいことないんじゃないか』」ということも言っていることを、注記でも、繰り返しのべている。

のんびりとした対談は、日本のことも含め、あらゆるトピックにおよび、言葉の鋭さが随所に光っている。

河合隼雄は、この本のタイトルとは逆に、「河合隼雄が村上春樹に会いにいきたい」気持ちであったことを、「後書き」で書いている。

ぼくにとっては、「河合隼雄と村上春樹」に会いにいく、である。

その後、河合隼雄は2007年に他界。

村上春樹は、結婚生活をつづけ、作品を書き続けている。

『ねじまき鳥クロニクル』では、主人公の妻がいなくなってしまう。

20年以上を経て書かれた村上作品『騎士団長殺し』(2017年、新潮社)も、「夫婦」のことを描いている作品である。

『騎士団長殺し』においても、妻が結婚生活を終えたいときりだす。

ただし、小説は、「もう一度結婚生活をやり直すことになった」と「私」が過去をふりかえるところからはじまる。

村上春樹は、作家・川上未映子の質問に応える形で、「最初に結論」をおいたことを、はじめから企図していたことを語っている。(『みみずくは黄昏に飛びたつー川上未映子訊く/村上春樹語る』新潮社)

結婚生活という「冷厳な相互マッピングの作業」のなかで、自分の欠落を自分で確認し、自分で埋めていくしかない、と語った村上春樹が、20年を経て、結婚生活をもう一度やり直す物語『騎士団長殺し』を書く。

河合隼雄がもし生きていて、『騎士団長殺し』を読んだら、なんと語っただろうか。

『村上春樹、もう一度河合隼雄に会いにいく(2017年)』なんて本があったら、どんな本になっただろうか。

河合隼雄の声がきこえてくる。

結婚は苦しむためのもんや。

たいへんだけれど、「井戸」を掘らなければならない。

でも、こんなおもろいことないやろ。。。

Joseph Campbell著『The Hero with A Thousand Faces』に、これから挑む前に。- 森の最も暗いところにわけいる前に。

Joseph Campbellの著作『The Hero with a Thousand Faces』にこれから挑む。邦訳のタイトルは『千の顔をもつ英雄』。...Read On.

Joseph Campbellの著作『The Hero with A Thousand Faces』にこれから挑む。

邦訳のタイトルは『千の顔をもつ英雄』。

神話学者Joseph Campbellの、とても有名な本。

例えば、この本で展開される「英雄の基本構造」を、ジョージ・ルーカスが映画『スター・ウォーズ』の制作に取り込んだことは、とてもよく知られている。

神話における「英雄になる基本構造」は、この本の「Part 1: The Adventure of the Hero」(英雄の冒険)の各章で詳細に語られる。

世界の様々な神話に共通する英雄の型(Departure 出発 - Initiation 通過儀礼 - Return 帰還)を、Joseph Campbellは明晰に語る。

1949年に初版が発刊された、この『The Hero with A Thousand Faces』。

とても有名であるけれど、他の数々の「名著」と同様に、きっちりと読まれていない本でもある。

この原書を、ぼくは2014年にアメリカから取り寄せて、ほとんど読めずにいた本である。

電子書籍は当時も今もなく、ハードカバーである。

しかし、手に入れて読んでいない本たちは、さまざまな仕方で、ぼくたちの生に影響をおよぼすことがある。

内容は読んでいなくても、著者と著作のタイトルが、そこに「存在」している。

その「存在」が深ければ深いほどに、ぼくたちは、心身の姿勢をただす。

また時折、著作は、ぼくたちの眼の前で、ぼくたちをまなざす。

その「まなざし」が、ぼくたちの心の深奥の何かに触れる。

そして、昔に手に入れた本が、未来の自分を「救う」ことがある。

まるで、昔の自分は、未来の自分が、その著作を必要とすることを知っていたかのように。

Joseph Campbellを、「今」読みたくなった表層的な契機は、香港科学館の「古代エジプト展」である。

(ブログ:香港科学館「Eternal Life: 古代エジプト展」を観て。- 「永遠の生」を希求すること。)

Joseph Campbellが、古代エジプトの神話をどのように論じているのかが、直接的には気にかかっていることだ。

でも、もう少し深いところでの直感が、ぼくに、Joseph Campbellのこの作品を手に取らせたのだと、感じている。

自分自身の「準備」がととのったときに、「師」はあらわれる。

そして、「師」は、ぼくのそばで、急かさずに、待っていてくれる。

ぼくは「準備」をととのえている間、あるいは「準備」の一環として、「師」の他の仕事・作品に教えを得てきた。

Joseph Campbellの著作集『A Joseph Campbell Companion: Reflections on the Art of Living』からである。

この著作集のなかに、よくとりあげられる、Joseph Campbellの「言葉」がおさめられている。

それは、「Follow your bliss」と題される、美しい文章である。

Follow your bliss.

The heroic life is living the individual adventure.

There is no security in following the call to adventure.

Nothing is exciting if you know what the outcome is going to be.

To refuse the call means stagnation.

What you don’t experience positively you will experience negatively.

You enter the forest at the darkest point, where there is no path.

Where there is a way or path, it is someone else’s path.

You are not on your own path.

If you follow someone else’s way, you are not going to realize your potential.

Joseph Campbell “A Joseph Campbell Companion: Reflections on the Art of Living” (Joseph Campbell Foundation)

Joseph Campbellは、ぼくに、語りかける。

道のない、森の、最も暗いところにわけいりなさい、と。

他者ではなく、自分自身の冒険をしなさい、と。

そして、それが、「bliss」(歓喜)の生であるということを。

そのような「道のない道ゆき」を歩く際の、ひとつの「同伴者」として、Joseph Campbellの著作は、ぼくの目の前に、今あらわれる。

香港科学館で出会った「古代エジプトのミイラたち」が、Joseph Campbellにつなぐ「導き手」となってくれたのかもしれない。

ユバル・ノア・ハラリ著『Homo Deus』で指摘される、人類の「3つのプロジェクト」の一つ、「bliss/happiness」(歓喜/幸福)。

「技術的な解決の試行」を繰り返す人類の前で、今は亡きJoseph Campbellは、何を語ったであろうか。

堀江貴文著『多動力』。- シンプルで、本質的で、ストレートなメッセージと生き方。

堀江貴文の新著『多動力』(幻冬舎)。堀江貴文が「渾身の力で書いた」という本書に、ぼくは惹かれた。そのエッセンスを少しだけ取り出して、書いておこうと思う。...Read On.

堀江貴文の新著『多動力』(幻冬舎)。

堀江貴文が「渾身の力で書いた」という本書に、ぼくは惹かれた。

そのエッセンスを少しだけ取り出して、書いておこうと思う。

1)『多動力』について

「多動力」とは「いくつもの異なることを同時にこなす力」のこと。

技術や方法論が書かれているが、この書籍の「総体」はそれ以上のものである。

堀江貴文は「あとがき」にこう書いている。

「多動力」は大量の仕事をこなすための、技術ではない。

命が果てるまで、1秒残らず人生を楽しみきるための、生き方である。

堀江貴文『多動力』(幻冬舎)

本書は多動という生き方の本である。

なお、本書は、出版社(幻冬舎)とNewsPicksの共同プロジェクト(「NewsPicksアカデミア」)の作品。

この書籍自体が「多動力」の成果でもある。

本書の「目次」は、次の通りである。

【目次】

第1章:一つの仕事をコツコツとやる時代は終わった

第2章:バカ真面目の洗脳を解け

第3章:サルのようにハマり、鳩のように飽きよ

第4章:「自分の時間」を取り戻そう

第5章:自分の分身に働かせる裏技

第6章:世界最速仕事術

第7章:最強メンタルの育て方

第8章:人生に目的なんていらない

それぞれの章に「項目」が立てられ、総数31項目が語られる。

各項目の最後のページには、「やってみよう!JUST DO IT リスト」が掲載されている。

本書が書かれた「背景」については、本の表紙にも簡潔に記されている。

「全産業の“タテの壁”が溶けたこの時代」に必須のスキルとして、「多動力」が提唱される。

「タテの壁」は、「垂直統合型モデル」としてここでは述べられる。

例として挙げられているのは、テレビ業界。

番組製作から電波送信まで、業務が垂直に統合されている。

そのモデルに対するのが、「水平分業型モデル」。

水平分業型モデルとしては、インターネットである。

そこでは、電話もSNSもゲームも電子書籍も、すべてがスマートフォンのアプリという「一つのレイヤー」に並べられる。

IoT(Internet of Things)の普及が重なり、すべての産業が「水平産業型モデル」となっていく。

このように「タテの壁」が崩れているのが今の時代である。

そこで求められるのが、産業の壁を越える「越境者」として述べられる。

越境者に必要な能力が「多動力」というわけだ。

2)堀江貴文のエッセンス

堀江貴文にとって、「越境者」とはそうなること自体が目的ではなく、「多動力」もそれ自体が目的化されるものではないと、ぼくは思う。

堀江貴文は、「ほんとうに歓びに充ちた人生」を不羈に追い求めてきただけだ。

だから、堀江貴文が本書で「人生に目的なんてない」と言いきるとき、それは「ほんとうの歓び」という「目的」に賭けられた人生であり、生き方であるように思う。

堀江貴文のエッセンスは、次の3つに集約されてくるように、ぼくには見える。

●「洗脳」(思い込みや既存の価値観)から解き放たれること

●「本音」で生きること

●「行動」すること

堀江貴文の他の著作に重なるエッセンスである。

本書でも「多動」ということを軸に、これらのエッセンスが経験をもとに語られている。

それらは、シンプルで、本質的で、ストレートなメッセージである。

だからこそ、それらの言葉(の表層)だけが抽出され、異なる文脈と異なる目的の中で、「間違って」使われてしまったりする。

堀江貴文のメッセージは、読者を「通過」して、行動(多動!)にまで貫かれている。

その「通過」のプロセスで、メッセージを「間違って」捉えないことだ。

堀江貴文の思考は、本書の項目(例えば、「15. 教養なき者は奴隷になる」「16. 知らないことは「恥」ではない」)に見られるように、学びに開かれ、「本質」を基盤にしているのだ。

「シンプルで、本質的で、ストレートなメッセージ」を送ることが、難しい時代でもある。

堀江貴文は、多動力とそこにある「生き方」を土台に、難しいけれど楽しい時代を「行動」で一気に突破している。

3)「Just Do It」

「やればいいじゃん」

堀江貴文の著作『すべての教育は「洗脳」である』(光文社)に付された言葉である。

これと同じように、本書のメッセージも、タイトル通り、「たくさん行動せよ」にある。

しかし、ここも「間違って」はいけない。

繰り返しになるが、堀江が書くように、「多動力」は人生を楽しみきるための生き方、である。

その生き方を、堀江貴文は実践し、他者を巻き込みながら、見せ/魅せ続けている。

ところが、堀江本人は、そんな気はなく、ただ「夢中で日々を過ごしている」だけである。

生きる「指針」(また「目的」)を、この「夢中さ」に完全にゆだねることに、彼の多動力は賭けられている。

「あとがき」で、堀江貴文は、次のように、呼びかける。

重要なことは、Just do it. Just do it.

ただ実践することだ。失敗して転んでも、また実践する。膝がすり傷だらけになっても、子供のように毎日を夢中で過ごす。

堀江貴文『多動力』(幻冬舎)

堀江は「子供のように毎日を夢中で過ごす」と、繰り返し、書いている。

そして、Nikeのスローガンでもある「Just do it」。

堀江貴文が意味するところは、Seth GodinがNikeのスローガンを解釈して書き直したように、こう解釈して書き換えられるはずだ。

「Only Do It.」(Seth Godin, “What To Do When It’s Your Turn”)

「子供」には、「Only」の選択肢が、ただ開かれているだけなのだ。

「知」についてのメモ。- ヘッセ、サイード、真木悠介を導きの糸に。

「知」と「生」についてのメモ。知の巨人たち、ヘッセ、サイード、真木悠介から教えられたことのメモである。...Read On.

「知」と「生」についてのメモ。

知の巨人たち、ヘッセ、サイード、

真木悠介から教えられたことの

メモである。

20世紀前半のドイツ文学を代表する

ヘルマン・ヘッセ。

文学研究者・批評家で、主著として

『オリエンタリズム』がある

エドワード・サイード。

それから、社会学者の、

真木悠介(本名:見田宗介)。

一見すると、繋がりのない、

ヘッセ、サイード、真木悠介は

ぼくにとっては「師」である。

思想家の内田樹は、「師」について

語る中で、

「師」=

「想像的に措定された俯瞰的な視座」

あるいは

「弟子をマップする視座」

である、と述べている。

(内田樹『レヴィナスと愛の現象学』

文春文庫)

この視座をもつことで、

「自分自身を含む世界の風景」を

超えることができる。

「師」とはそのような存在であると

するなら、

ヘッセも、サイードも、真木悠介も

ぼくの「師」である。

圧倒的な跳躍で飛び上がった俯瞰的

視座で、自分を含む世界の風景を

違った形で見せて/魅せてくれる。

この文章は、

その「俯瞰的視座」から、

ぼくの生を「マップする視座」の

メモ(のほんの一部)である。

なお、ここでいう「知」は

広義の意味での「知」である。

1)それ自体で歓びの「知」

ヘッセの著書は、ぼくが確か高校生で

あったときに、夏休みか何かの「読書

感想文」を書くために選んだ本であっ

た。

すすんで手に取ったというよりは、

他に特に読みたいようなものもなかっ

たから、最後に、仕方なく手にとった

本であった。

確か、新潮文庫の『シッダールタ』や

『知と愛』を、ぼくは読んだ。

読書感想文は「宿題」として書いた。

大したことは書かなかったと思う。

「あとがき」か何かを参考にしながら

字数を積み上げただけのようなもので

あった。

でも、それらの著書、特に『シッダー

ルタ』は、ぼくの人生に「宿題」を

残した。

ぼくは、ヘッセの文章に、深いところ

で「何か」を得ていたのだ。

大学時代、本を読むようになったぼく

は、ヘッセが「教養」について書く

文章の冒頭にひきつけられる。

ほんとうの教養というものは、

何か他の目的のための教養ではなく、

それ自体で意義のあるものである、

という趣旨の文章であった。

大学入学のための教養、

就職するための教養などというのでは

なく、

それ自体で歓びになるような教養。

ぼくは、この言葉を頼りに、

大学院に進んだ。

国際協力の仕事では、当時「修士」

が必要であるような状況だったから、

大学院の学びは「何かのため」で

あった。

しかし、ヘッセの言葉を頼りに、

ぼくは学び自体をほんとうに楽しむ

ことを意識し、

そして、とことん楽しむことができた。

2)「知」と「権力」

エドワード・サイードの著書、

『オリエンタリズム』は、

大学の授業か何かでの課題図書であっ

たと記憶している。

大学などで、「ポストコロニアル」的

な思想がよく学ばれていた時期であった。

日本語の分厚い書籍を手に、

何度もくじけた本である。

ひどく「難解」な本であったのである。

他方で、ぼくは、社会学者の見田宗介

(筆名:真木悠介)の著作の「難解さ」

を通過していた。

しかし、見田宗介の著作の内容を理解

しはじめ、また「読むこと」の深みが

増していくなかで、ぼくは、サイードの

著作に真正面から向かうことができて

いったように、記憶している。

サイード著『オリエンタリズム』は

今でこそ内容は覚えていないけれど、

「とてつもない本」であったことだけ

は、身体で記憶している。

はるか上空に舞い上がった「俯瞰的

視座」を与えてくれるような内容で

あった。

ただ、サイードが教えてくれたことで

ひとつだけ明確に覚えていることが

ある。

それが、知と権力のことである。

知は権力に結びつきやすい。

知識人は、知を、よきことに使わなけ

ればならない。云々。

大学院を修了し、ぼくは

国際協力・国際支援の領域で仕事を

する機会を得る。

西アフリカのシエラレオネ、

東ティモールと、

緊急支援・開発協力の現場に降り立つ。

サイードが仔細にわたって語る「知=

権力のこと」の、その「姿勢」を意識し

つつ、ぼくは常に「大きな俯瞰的視座」

をもちながら、言葉や語り、支援の実践に

取り組んできた。

3)「知」と「生」

そして、社会学者の真木悠介。

(ブログ「ぼくと「見田宗介=真木悠介」」)

内田樹が哲学者レヴィナスの「自称弟子」

であるのと同じように、

ぼくは真木悠介の「自称弟子」である。

真木悠介は、小さい頃からの自身の切実

な問題であった「時間の虚無」ということ

に、名著『時間の比較社会学』(岩波書店)

で自身の展望を手にいれる。

この著書の「あとがき」で、

真木悠介は、「知」と「生」について

書いている。

生きられるひとつの虚無を、知によって

のりこえることはできない。けれども

知は、この虚無を支えている生のかたち

がどのようなものであるかを明晰に

対自化することによって、生による自己

解放の道を照らしだすことまではできる。

そこで知は生のなかでの、みずからの

果たすべき役割をおえて、もっと広い

世界のなかへとわたしたちを解き放つのだ。

真木悠介『時間の比較社会学』(岩波書店)

「理論のための理論」にならないような、

ほんとうに生をきりひらくための理論を

追求していく真木悠介の「姿勢」が、ここ

に見られる。

ところで、

「知と生」という問題系において

世間一般に流布する「問題の立て方」は、

「理論と現実」

というものである。

往々にして、理論を仕事にする人たちと

現実(現場)を仕事にする人たちとの間

にはギャップがあるものだ。

真木悠介の思想と姿勢は、

そんな「問題の立て方」に対して、

一気に、垂直に「軸」を突き通すような

力を有している。

真木悠介は、『時間の比較社会学』の

「最終章」の最後で、このように語って

いる。

知でなく生による解放とは、世界を解釈

することではなく世界を変革するという

こと、すなわちわれわれが現実にとりむ

すぶ関係の質を解き放ってゆくことだ。

けだしひとつの社会の構造は、人間の

自由な意志と想像力とがその中でみずか

らをうらぎるような軌道をさえ描いてし

まうような磁場を形成しているのであり、

ひとつの時空とその非条理からの解放は、

ひとつの社会のあり方の構想なしには

ありえないからだ。けれどもそれはこれ

までのいわゆる「社会変革」のイメージ

とはすでにはるかに異質の、しかし同様

に実践的な、ひとつの人間学的な解放で

なければならないだろう。…

真木悠介『時間の比較社会学』(岩波書店)

真木悠介が、「知」と「生」をひとつ

のものとして突き抜けていく仕方に、

ぼくは憧れる。

「知」と「生」をひとつのものとして、

ほんとうに追い求めていく「師」として、

真木悠介はぼくにとって在る。

野口晴哉著『治療の書』- 「巨人」を前に、心と身体の姿勢を正す。

整体の創始者といわれる野口晴哉。1911年、東京生まれ。野口晴哉の著作のひとつ『治療の書』は、野口晴哉「治療生活三十年の私の信念の書」である。...Read On.

整体の創始者といわれる野口晴哉。

1911年、東京生まれ。

野口晴哉の著作のひとつ『治療の書』

は、野口晴哉「治療生活三十年の私の

信念の書」である。

天才的な治療家であった野口晴哉は

三十年の治療生活に専心した後に、

治療を捨て「整体」を創始していく。

この書は、治療三十年に終止符を

打つ書であった。

もともとの文章は1949年に書かれた

ものである。

ぼくが手にしているのは「再版」の

書で、1977年に初版が出版されている。

出版された著作であるけれども、

野口晴哉が述べているように、

この書は、野口晴哉が「自分の為に

記したようなもので、売るつもりでも、

他人に理解してもらうつもりで記した

ものでもない」。

この書の存在を教えてくれたのは、

社会学者の見田宗介先生の著作で

あった。

「春風万里-野口晴哉ノート」と

題される文章の中で、

「一冊の本をと問われる時」に

挙げる書のひとつとして、

野口晴哉『治療の書』を挙げている。

見田宗介はこのように書いている。

一冊の本をと問われる時に、…

『治療の書』を挙げるということは、

とりわけて心のおどる冒険であるよう

に思われる。…その書名からしても、

…何か実用的な健康書か医療技術の

専門書か、そうでなければ反対に

宗教書の類のごとくに受け取られかね

ないからである。それはいくつかの

わたしにとって最も大切な書物と同じ

に、「分類不能の書」、野口晴哉の

『治療の書』としかいいようのない

孤峰の書である。

見田宗介『定本 見田宗介著作集X』

(岩波書店)

この文章に「呼びかけ」られて、

ぼくはこの書を日本から、ここ香港

へと取り寄せた。

この書は確かに「分類不能の書」で

あり、読むたび、そのときの自分の

ありようによって、さまざまな角度

と仕方で語りかけてくる書である。

この書を目の前にしながら、そして

この書の一言一言をゆっくりとかみ

しめながら、ぼくの「姿勢」が正さ

れていく。

目次構成はこのようである。

【目次】

序

治療といふこと

治療する者

ある人の問へるに答へて

治療術

わが治療の書

後語

目次構成には「治療」の文字が

あふれているが、

見田宗介が書いているように、

決して、実用的な健康書や医療技術

の専門書ではない。

「治療」をはるかに超えて、

仕事のこと、プロであること、

そして深く、人間のことにまでつらぬ

いていく書物である。

「治療する者」の文章の中で、

このように、野口晴哉は記している。

治療といふこと為すに、自分の心の

こともとより大切也。されど技を磨く

こともつと大切也。されど磨きし技を

いつ如何に用ふるかといふこと心得る

ことはもつと大切也。その為には冷静

なる不断の観察が大事也。観察といふ

こと興味をもつて丁寧に行へば次第に

視野が広くなり、普通の人には見へぬ

ことをも見へるやうになる也。この鍛

錬行はず、物事に出会ひたる時自分の

記憶の中を探し廻って目前の事実を

合せやうとしてゐるやうではその時

そのやうに処すること出来ぬ也。…

その時そのやうに処する為には、

自ら産み出す力もたねば為せぬこと也。

習つたことを習つたやうにくり返す

人々は記憶の樽也。治療家に非ず。

野口晴哉『治療の書』(全生社)

「治療」を「問題解決」と置き換えて

考えていくだけでも、問題解決の際

の心構え、普段の準備、絶え間ない

学び、視野(パースペクティブ)、

などなど、考えさせられることばかり

の、一言一言である。

作家の村上春樹は、川上未映子に

よるインタビュー(著書『みみずくは

黄昏に飛びたつ』)の中で、

「何も書いていない時期のこと」を

語っている。

作家にとって必要なものとしての

「抽斗」をもっておくこと。

何も書いていない時期に、せっせと、

「抽斗」にものを詰めていくこと、

などを。

村上春樹が小説を書くという「総力戦」

は、野口晴哉の言う「産み出す力」で

戦われる場である。

村上春樹がいう「作家」と、

野口晴哉がいう「治療家」は、

深い地層において、つながっている。

野口晴哉の『治療の書』は、

これだけの言葉をとりあげても、

話の尽きることのない、インスピレー

ションを、ぼくたちに与えてくれる。

そして、これからも、ぼくたちに

尽きることのない、渇れることのない

インスピレーションを与え続けて

くれると、ぼくは思う。

野口晴哉は、この書の「あとがき」を

このようにしめくくっている。

この書に記したことは、三十年間少し

も変らなかったことばかりである。

これからも変らないであろうことを

確信している。

野口晴哉『治療の書』(全生社)

セス・ゴーディン作『What to Do When It's Your Turn』-「責任」から<責任>へと開くこと。

ぼくは小さい頃から、自分の強みはという問いへの応答として、「責任感が強い」ということを挙げてきた。...Read On.

ぼくは小さい頃から、自分の強みはと

いう問いへの応答として、「責任感が

強い」ということを挙げてきた。

「責任」をもって、役割をこなすこと。

「責任」をもって、やるべきことをする

こと。

グループ、チーム、組織の中で求められる

「役割・責務」を果たす。

これはこれで大切なことである。

でも、生きるなかで、どこか、

「ひっかかり」を感じてきたことでもある。

うまくいかないことの連続の中で、

「責任」から<責任>へ、ということを

考え始めた。

その転回は、「自分の人生への責任」と

いうことである。

責任は、英語では「responsibility」。

用語を分解すると、

「response + ability」である。

「責任」は、まずは「他者への応答」

(response)である。

そして、<責任>は、第一に「自分の

生への応答」である。

しかし、<責任>も、実は、深い層では

他者へ応答である。

深い層にひびく、他者による呼びかけへ

の応答である。

セス・ゴーディン(Seth Godin)作の

『What to Do When It's Your Turn』は

2014年に世に出た。

「セス・ゴーディン著」ではなく、

「セス・ゴーディン作」としたのは、

装丁と内容が「作」(作品)とするのに

ふさわしいからである。

言葉と写真と絵画で織られた美しい作品で

ある。

これは、

・注文はオンラインのみ

・プリント版のみ

という特別な作品であった。

作品を通して、ぼくたちに呼びかける。

副題にあるように、

「あなたの番だよ」と。

副題の原題は、

[and it’s always your turn]である。

「表紙の女性」は、70年程前に他界した

アニー・ケニー(Annie Kenney)である。

アニーは、英国の工場ワーカーであり、

初期の婦人参政権論者であった。

1905年のタウンホール・ミーティングで、

アニーはある議員に対して女性の投票権に

ついての質疑を投げかける。

そのやりとりの結果、彼女は3日間投獄

されることになってしまった。

この彼女の勇気が運動を拡大させ、

結果として、世界を変えるにいたった。

多くの女性がこの運動において

「自分の順番」をひきうけることができたはずだ。

しかし、立ち上がり、「自分の番」を

ひきうけたのは、アニーであった。

アニーは、家庭においても、

女性参政権運動においても、

特定の「役割」を担い、責任をもって

遂行していたはずである。

運動に参加している女性たちと同じように。

しかし、アニーは、「責任」を<責任>へ

と開いたのでもあったと思う。

開かれた<責任>は、自分の人生への責任

であり、(そしてだからこそ、)他者の生への

責任に応答することでもある。

アニーは、「責任」を<責任>へと開きな

がら、「自分の番」をひきとったのである。

立ち上がり、他者たちの前に「現れ」、

他者たちをリードしたのである。

表紙のアニー・ケニーの眼に宿る決断と

勇気、セス・ゴーディンのタイトル(と

副題)に込められた「呼びかけ」が、

ぼくを、常に見つめている。

そして、ぼくに、呼びかけてくる。

大切なのは、

自分の人生に<責任>をとること。

自分の順番になったときに、その機会を

とらえること。

そして、

実は「常に、あなたの番なのだよ」と。

「マーケティングとは?」にどう応答するか?。- セス・ゴーディン(Seth Godin)の「語り」に震える。

「マーケティングとは?」という問いかけに、ぼくたちはどのように応答することができるだろうか。...Read On.

「マーケティング」という言葉には、

時代につくられた意味が詰め込まれて

いる。

「マーケティングとは?」という問い

かけに、ぼくたちはどのように応答

することができるだろうか。

世界的なマーケッターである

Seth Godin(セス・ゴーディン)は、

James Altucherによるインタビュー

の中で、彼の以前の著書『Tribes』

に触れながら、このように語る。

…『Tribes』が言っているのは、

こういうことなのです。

誰もが立ち上がり、リードすること

ができる今となって、

つまり、誰もがメディアチャネルを

持つことができ、誰もが繋がりを

つくることができる中で、

あなたは(人々を/トライブを)

リードすることを選択しますか?

そして、もしあなたがリードすると

したら、誰を、あなたはリードしま

すか?

どのように、あなたがリードする

人々を繋げていきますか?

それが、マーケティングなのです。

でも、それが生きること(life)

でもあるのです。

Podcast: The James Altucher Show

Ep. 194: Seth Godin

ぼくは、Sethがこのように語る

のを聴きながら、身体が震えた。

マーケティングという言葉の表層

の意味合いが、Seth Godinの語り

をたよりに、一気にコアの部分に

到達したような感覚である。

だから、何度もこの文章を見て、

幾度もインタビューのこの部分を

聴く。

ぼくの思考と心に、

この「語り」をしずかに通過させる。

Seth Godinの著書『Tribes』

(邦訳:『トライブ - 新しい“組織”

の未来形』)は、Sethの2008年の

仕事である。

原書に付された副題は、日本語の

邦訳とはまったくことなり、

「WE NEED YOU TO LEAD US」

である。

それは、あなたへの、ぼくへの、

「呼びかけ」である。

『Tribes』から5年程を経過して、

Sethはとても素敵な書籍を、

オンラインでのオーダーだけで、

そしてハードカバーのみで、世に

放った。

その書籍のタイトルも、

あなたへの、ぼくへの「呼びかけ」

である。

『WHAT TO DO WHEN IT’S

YOUR TURN』

(「あなたの順番がきたときに

すべきこと」)

副題は、このように加えられる。

[and it’s always your turn]

そう、「そして、いつも、あなた

の番だよ」と。

Sethは、これらの仕事を通じて、

人々をリードし、つなげている。

「マーケティング」している。

そして、これが「生きる」という

ことであるところに、Sethの生は

賭けられている。

追伸:

Seth Godinの『Tribes』は、

ぼくにとって「ずっと気になって

いたけれど読まずにいた本」の一冊

でした。

ぼくは、早速、原書をキンドルで

手に入れました。

発刊から10年近く経って、ようやく

ぼくが追いついたようです。

でも、10年もかかってしまった。

そして、Sethは、さらに、

「はるか、その先」に行っている。