「現代」という「特異な時代」に生きているということ。- ぼくにとっての「音楽・書物・映画」との関わりから。

『シネマと書店とスタジアム』(新潮社)という著書のタイトルにあるように、作家の沢木耕太郎にとって、「映画・書物・スポーツ観戦」が歓びである。

『シネマと書店とスタジアム』(新潮社)という著書のタイトルにあるように、作家の沢木耕太郎にとって、「映画・書物・スポーツ観戦」が歓びである。

それらは、ぼくにとっては、「音楽・書物・映画/ドラマ」というように言い換えることができる。

これらがあれば、時を忘れてどこまでもそれらの世界にひたることができる、というものだ。

部屋の「片付け」をしていて、これらの「メディア」(媒体)に相当する、「音楽CD、紙の本、映画・ドラマのDVD」のコレクションに圧倒される。

いつのまに、これほどに堆積していたのかと。

近年、ぼくは「ミニマリズム/エッセンシャリズム」に触発されて、「物質的なモノ」を減らす方向に、舵をきっている。

現代社会における「情報化」および「情報通信技術の発展」が、この方向への流れをつくり、また追い風ともなっている。

音楽CDは音楽配信サービスに、紙の本は電子書籍に、DVDも映画・ドラマ等配信サービスに。

配信サービスで提供されていない作品、電子書籍化されていない作品あるいは紙の本として残したいものを除いて、基本的に作品のほとんどが「物質的なモノ」という形状を解き放たれ、「データ」として、つまり「情報」として、アクセスできる。

部屋がきれいに片付くだけでなく、便利でもあるし、なによりも、これまでのような「大量生産ー大量消費」という「自然収奪」的な構造を変えることができる。

そのようにかんがえながら、ぼくは、人類の歴史における、相当に「特異な時代」に生きてきたことを思う。

「音楽」ということを見ても、ぼくが生きている間に、レコード、カセットテープ、MD、CDなどの各種媒体の使用という歴史を一気に通過し、今は「音楽配信サービス」というところに辿りついている。

この通過の底辺には、個人(また家族)という単位におけるエンターテイメント享受という流れがあって、ぼくが生きてきた時代は、個人がCDなどの媒体を所有するという傾向が加速した時代でもある。

「配信サービス」は、そのような「個人による享受」を保持したままで、しかし、物質(CDなど)をデータに変えることで、自然収奪性を減少させている。

ふつうに生きている間は不思議にも思わないのだけれども(むしろ、このような世界が「ふつう」だと思ってしまうのだけれども)、距離をとって眺めてみると、どれだけ「特異な時代」に生きているのかということを感じざるをえない。

社会学者の見田宗介は、人間の歴史における、「近代」という時代に起こった「人口爆発」が、「一回限りの過渡的な」状況であったことを、分析的に述べている。

…この時点からふりかえってみると、「近代」という壮大な人類の爆発期はS字曲線の第Ⅱ期という、一回限りの過渡的な「大増殖期」であったことがわかる。そして「現代」とはこの「近代」から、未来の安定平衡期に至る変曲ゾーンとみることができる…。「現代社会」の種々の矛盾に満ちた現象は…「高度成長」をなお追求しつづける慣性の力線と、安定平衡期に軟着陸しようとする力線との、拮抗するダイナミズムの種々層として統一的に把握することができる。

見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年

「大量生産ー大量消費」ということも、たとえば100年後の世界からふりかえったならば、「一回限りの過渡的な」生産・生活様式であったと見られるにちがいない。

「音楽CDは音楽配信サービスに、紙の本は電子書籍に、DVDも映画・ドラマ等配信サービスに」ということも、このダイナミズムのなかに位置づけてみることもできると、ぼくはかんがえる。

そして、ぼくは、「安定平衡期に軟着陸しようとする力線」の方へと、できるかぎり、考え方も感じ方も、また生活の仕方も移行していきたいと思う。

「古典」への誘い。- 古典作品への導き手(ガイド)に導かれながら。

「古典」という本の扱われ方について、社会学者の見田宗介はつぎのように書いている。

「古典」という本の扱われ方について、社会学者の見田宗介はつぎのように書いている。

『古典』という扱われ方は、だれでもその書名をよく知っている割合には、現在ではその内容を必ずしもきちんと読まれていないというこでもある。…

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)

ここでは、環境問題・公害問題にふれながら、「古典」と考えられている、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(Silent Spring)が直接的に言及されている。

それにしても、「古典」という扱われ方を、端的に、しかし本質的に捉えた文章である。

『沈黙の春』に限らず、人文学にしろ、社会科学にしろ、自然科学にしろ、シェイクスピアの作品にしろ、マルクスの著作にしろ、デカルトの著作にしろ、「古典」と考えられる作品は、書名とざっくりとした内容を知られながらも、きちんと読まれていない。

「きちんと読まれていない」ことで、特に現代の「生活」が困るということもないから、「問題」というわけでもない。

「古典を読まなければいけない」などと言うつもりもない。

けれども、「古典」と考えられる作品たちは、「きちんと読まれる」ことで、それを読む者に「何か」大切なことを教えてくれたり、気づかせてくれるものである。

「何か」は、読む側の、考え・感じることの広がりと深さによって(そして、それらは生きることの経験にも裏打ちされながら)、現れかたが変わってくる。

ただ、現実問題として、「古典」の作品は、時代背景・設定にしろ、語彙や用語にしろ、とっつきにくさのようなものがある。

だから、そんなときは、古典作品への「導き手(ガイド)」が、ぼくたちの味方になってくれる。

よい「導き手(ガイド)」に導かれると、やはり、古典作品そのものにふれたくなってくる。

「そのような読み方ができるのか」と、世界のひろがりと深さを感じはじめるのだ。

また「古典を読みなさい」と導き手たちが言うというよりは、導き手たちのしずかな情熱や歓びが伝わってくるからでもある。

そこに、今・ここを生きるぼくたちの生、意識的であれ無意識であれ、苦しみ、悩み、歓び(あるいは歓びへの希望)などを感じる生が共振してゆく。

こうして、たとえば、松岡和子・河合隼雄(『快読シャイクスピア』)や河合祥一郎に導かれシェイクスピアを、大澤真幸・熊野純彦・内田樹たちに導かれマルクスを、河合隼雄に導かれユングを、ぼくは読みはじめる。

でも、なぜか、ヘッセは、10代の頃から、導き手なしで(本の翻訳者による解説くらいで)、ぼくはその古典作品の世界に入ってゆくことができた。

香港で、ソフトドリンクの「氷」の考察。- 「氷なし」への対応の異なりから。

香港で、冷たいソフトドリンクをオーダーして、「氷」を入れないようにお願いする。

香港で、冷たいソフトドリンクをオーダーして、「氷」を入れないようにお願いする。

氷を入れなくても充分に冷たいし、いつからか「冷たい」飲み物をあまり飲まなくなったということもある。

だから、「氷を入れないこと」は、ぼくにとっては、いつものことだ。

香港に来てから、冷たい飲み物で「氷を入れない」選択をしたときに驚いたのは、氷を除いても、グラスやカップいっぱいに飲み物が注がれることであった。

日本に住んでいたときは、氷を入れない場合でも、基本的に「同じ量」の飲み物が注がれるだけであって、そうすると、見た目においてグラスやカップの3割ほど、飲み物の「水位」が下がってしまう。

人間(あるいはぼくだけ?)の心情で、なんとなく損をしたような気分になるし、個人的には見た目が美しくないと思ってしまう。

そのような「対応」が、ぼくの経験のなかでデフォルトになっていたから、香港に来たとき、氷がなくてもグラスやカップいっぱいに注がれて提供される飲み物に驚かされ、思い切りのよさのような気持ちを抱いたものであった。

このような香港での「対応」は、しかし、なにもぼくの「心情」を読み取ってなどというものではなく、おそらく、コスト的なところが大きい。

香港で、氷の入った冷たい飲み物(Cold)を頼む時は、通常、暖かい飲み物(Hot)よりも、価格が高くなる(例えば「+3香港ドル」)。

つまり、「氷」は高いということになる。

そのような事情だから、氷を入れずに、飲み物それ自体を増やすことになっても、むしろコスト安になる(のだろう。あくまでも推測として)。

こうして、氷を除くこと(「走冰」)をお願いしても、グラスやカップには、飲み物がいっぱいに注がれる。

ところで、いわゆる途上国などでは、事情はさらに異なってくる。

「氷」自体の安全性、つまり氷をつくるための「水」の安全性の問題が出てくる。

だから、氷は普通は使わないし、氷が出てきても取り除いたり、あるいは大丈夫かどうかを見定める。

20年ほど前にベトナムを旅していたときは、道端の店でビールを頼んだら、常温の缶ビールと氷が詰まったグラスが出された。

そのような経験をしているうちに、常温のビールも「ありうる」(つまり、飲める)のだということを、ぼくは体得した。

また、西アフリカのシエラレオネ、東ティモールに暮らしていたときも、基本的に「氷」は口にしなかったように思う。

このように、飲み物の「氷」から、いろいろな「世界」が見えてくる。

「氷なし」を頼んだら、グラスやカップの「水位」が下がって飲み物が出されるのは、必ずしも「あたりまえ」ではないことを、体験として知ることができる。

「電子書籍」が主流の時代への過渡期。- 「紙の書籍」に感謝しながら。

本が「紙の書籍」が主流である時代から、「電子書籍」が主流である時代への移行(トランジション)のなかに、ぼくたちはいる。

本が「紙の書籍」が主流である時代から、「電子書籍」が主流である時代への移行(トランジション)のなかに、ぼくたちはいる。

「英語の書籍」の視点から言えば、やはり「日本語の書籍」は、この時代の流れにのりきれていない。

「時代の流れ」にのること自体がよいわけでは必ずしもないけれども、この地球という生態系において、マテリアリスティック(物質的な)観点から言えば、ペーパーレス化ということが求められるであろうし、あるいは個人的なレベルに落とせば、身軽な(ミニマリスト的な)生き方に接合しやすい。

とりわけ、「世界」という空間で、より自由に生きてゆくうえでは、電子書籍リーダーに何千冊という本を入れて持ち運べることはありがたいことだ。

そんなことを、紙の書籍を(今ではほとんど聞かなくなった)「自炊」しながら(またそうして紙の書籍に感謝しながら)、ぼくは考えている。

それにしても、ぼくが生きてきた時代は、人類の歴史のなかで、「紙」という自然(とそれを可能にする技術)の恩恵をもっとも贅沢に受けた時代であったことを考えずにはいられない。

そのような「特異な時代」であったのであり、そこから時代は移行しつつある。

この「移行(トランジション)」については、「価値観の遅滞 value lag」ということを連想する。

社会学の理論には文化は社会構造から遅れる(「文化の遅滞」)というものがあり、見田宗介はこれを「価値観」に転用している。

…成長神話から抜け出せない根本的な理由は、欲望のpersistence(粘着力)とシステムの硬直性との双方から来る「価値観の遅滞」value lagということにあると思います。

見田宗介・大澤真幸『二千年紀の社会と思想』(太田出版)

ぼくは、この「価値観の遅滞 value lag」を、現在いろいろに現象している事象に当てはめながら、これまでの時代とこれからの時代の「移行」に目をこらしている。

「紙の書籍」が主流である時代から「電子書籍」が主流である時代への「移行」も含めて。

もちろん、「紙の書籍」の良さやすばらしさは、本が好きな人たちには大切なことであるし、「紙の書籍」がなくなるということは(現時点では)考えられない。

ただ、それが「主流」の時代は、やはり過ぎてゆくものだと思う。

その展開のゆくえを握るひとつが、「価値観の遅滞 value lag」である。

いまだに、これまでの「欲望のpersistence(粘着力)」が「紙の書籍」へと欲望をひっぱりよせていて、新しい「価値観」の到来が遅滞しているのだ。

たとえば「物質的なモノ」に(多大な)価値をおく力がいまだに粘着している。

「情報」や「データ」というコンセプトが、その表層の意味を超えて一気にひらかれていくとき、電子書籍が主流となる時代は、「当たり前」のこととなっているだろうと、ぼくは思う。

そのような時代は現在のような自然収奪ではない仕方で、人類の偉大な発明である活字文化を個々に楽しむことができる空間へと、ぼくたちを解き放ってくれる。

「カタツムリの世界」へと降り立ち、折り返すまなざし。- ヴャチェスラフ・ミシチェンコの写真世界。

『誰よりも、ゆっくり進もう カタツムリの物語』(飛鳥新社、2014年)という、写真とことばに彩られた小さな美しい本がある。

『誰よりも、ゆっくり進もう カタツムリの物語』(飛鳥新社、2014年)という、写真とことばに彩られた小さな美しい本がある。

ウクライナの写真家ヴャチェスラフ・ミシチェンコ(Vyacheslav Mishchenko)が撮影した「カタツムリ」の写真をならべ、そこに、ひすいこたろうが物語を紡ぐ仕方で、本はつくられている。

ヴャチェスラフ・ミシチェンコのきりとる写真世界の美しさに、そしてその世界の豊饒さに、まさに<ヴャチェスラフ・ミシチェンコの眼>をとおして、ぼくたちは誘われる。

ヴャチェスラフ・ミシチェンコの<眼>を豊饒にしたのは、小さい頃に、写真撮影における「マクロ撮影の技法」に出会ったことであるという。

そこから、この技法を使い、自然が見せる異なる次元へと降り立ってゆく。

前掲の本の「あとがき」で、ミシチェンコは、つぎのように書いている。

…夢と現のはざまにある夜明けの前の時間帯、マクロレンズのファインダーは息をのむほど美しい世界にわたしを立ち会わせてくれます。その世界では、人間の世界のもめごとなんて、本当にちっぽけなものなんです。

ひすいこたろう(物語)、ヴャチェスラフ・ミシチェンコ(写真)『誰よりも、ゆっくり進もう カタツムリの物語』(飛鳥新社、2014年)

ミシチェンコは、たとえば「カタツムリの世界」に入ってゆくことで、その世界から折り返す仕方で、「人間の世界」をまなざす視点を獲得している。

それは、ちょうど、「宇宙の世界」に入ってゆくことで、その世界から折り返す仕方で、「人間の世界」をまなざす視点とおなじ形であり、視点の「基点」は逆さまだ。

宇宙の視点から「人間の世界のもめごとなんて、本当にちっぽけ」と思うことはあっても、カタツムリの世界からそのように思うことはあまりないのではないかと、ぼくは思う。

このように、地球から外部(宇宙)へと出て獲得する視点とは逆に、地球のその自然の内部に一気に降りてゆくことで、ミシチェンコは「人間の世界」をまなざす鮮烈な視点を獲得している。

ミシチェンコは、カタツムリの「生きかた」には<独特の哲学>があるのだとしながら、つづけて、つぎのように書いている。

カタツムリは、のろいのではありません。ただ「生」を、じゅうぶんに感謝しつつ味わっているんです。

わたしが伝えたいのは、われわれはカタツムリとほとんど何も違わない、ということ。カタツムリという存在は、「急がないこと」「抗わないこと」の究極の象徴です。それでカタツムリは一生幸せに生きられるのです。

ひすいこたろう(物語)、ヴャチェスラフ・ミシチェンコ(写真)『誰よりも、ゆっくり進もう カタツムリの物語』(飛鳥新社、2014年)

「人間の世界」において、とりわけ現代社会においては、「早い/遅い」ということは切実な意味をもって立ち現れる。

資本制システムの本質は、「時間との闘い」である。

ぼくたちは、小さい頃から、「早く、早く」ということばのシャワーのなかで生きてきた。

ただし、動物などの寿命が「長い/短い」のかということがあくまでも人間的な視点であるのと同じく、カタツムリが「のろい」のかどうかも人間的な視点にすぎない。

大切なことは「早い/のろい」ということではなく、ミシチェンコが書くように、「生」をじゅうぶんに感謝しつつ味わっている、かどうかということである(なお、原文がどうかはわからないけれど、「感謝しつつ」ということはより正確だ。「感謝してから」味わうのはではなく、味わいのなかに、感謝がわきでてくる)。

この地球という新鮮な奇跡を、ミシチェンコが撮影したカタツムリたちのように、じゅうぶんに味わうこと自体が、「幸せ」ということでもある。

「書く」ための<儀式>。- James Altucherとレヴィ=ストロースの、書く前の習慣。

じぶんがしていることを何らかの仕方でよくしたいと思うのは、程度や方法に差こそあれ、だれもが思うところである。

じぶんがしていることを何らかの仕方でよくしたいと思うのは、程度や方法に差こそあれ、だれもが思うところである。

上手くいかないことを上手くいくようにしたいと思うこともあるし、また、今やっていることをさらに次元を上げていきたいと思うこともある。

「書く」ということも、そのような対象のひとつである。

書くことを日常としていると、やはり、書けなくなったり、じぶんの納得のいく仕方で書けなかったり、あるいはもう一段レベルを上げていきたかったりと、いろいろと思うのがふつうだ。

だから、そのようなことを書いたり、語ったりしているのを読むとき、ぼくの関心はそこにひっぱられるのである。

たとえば、作家・起業家のJames Altucherは、サイト「Writing Routines」のインタビューに応えて、自身の「書く前の儀式や習慣 pre-writing rituals or habits」について、つぎのように語っている。

…私はだいたい朝の5時頃に起き、2杯か3杯のコーヒーを飲みます。それから2時間、とにかく読んで読んで読むのです。インスピレーションを得るために質の高い文芸小説、また学ぶために惹かれるトピックについての質の高いノンフィクションを読みます。インスピレーションに充ちた、あるいはスピリチュアルなものを読んで、そのなかにある特別な何かを感じます。また、しばしば、私はゲームを学ぶことに時間を使います。

それから、文芸小説をさらに読むかもしれません。ある時点において、私は本を脇に置く衝動、あるいはうずうずする気持ちを覚えます。私はコンピューターのところに行き、書き始めるのです。…

“How (and Why) James Altucher Writes 3,000 Words Every Single Day”、 Webサイト『Writing Routines』 ※日本語訳はブログ著者

James Altucherの、この「儀式・習慣」は、他のところでも読んでいて、なるほどと思いながら、ぼくも少し形は違いながらも、同じようなことをしているなと思ったものだ。

ただぼくは、<書く前に読む>ということを儀式・習慣にまでは方法化していなかったから、その方法をより意識化することができた。

その「意識」が、他の本を読んでいるときにも役に立って、あの人類学者レヴィ=ストロースも、論文を書く前に、あの大家の作品を読んでいたという情報に、敏感に反応したのである。

思想家・武道家の内田樹が、つぎのように、レヴィ=ストロースのことを教えてくれている。

これは人類学者のクロード・レヴィ=ストロースがどこかで書いていたことですけれど、レヴィ=ストロースは論文を書き始める前に、必ず書棚からマルクスの本を取り出して、ぱらぱらと任意の数頁を読むのだそうです。『ルイ・ボナパルトのブリュメール十八日』なんかが特にお気に入りらしいんですけれど、マルクスを何頁か読むと、頭の中の霧が晴れるような気がする、と。

ぼくにもこの感じはよくわかります。マルクスを数頁読むだけで、頭の中を一陣の涼風が吹き抜けるような気がする。…

内田樹・石川康宏『若者よ、マルクスを読もう』(角川ソフィア文庫、2013年)

そうして、じぶんを振り返ってみると、ぼくはやはり、見田宗介=真木悠介の本を取り出して、ぱらぱらと任意の数頁を読むことを、「必ず」ではないけれど「ときに」している。

それはなんでだろうかと、かんがえてみる。

ひとつには、そこでは、根源的な思考と直截的なことばで、人間と社会と自然、またそれらの未来が、肯定的に語られていることが挙げられる。

ことばは、「虚構の言説」ではなく、これらのことの本質をつかみながら、また、文体それ自体に、人の精神や身体を解き放つようなものが備わっている。

そのような文章を読んでいると、「大切なもの」が浮かびあがってくるように感じるのだ。

<書く前に読む>ということそれ自体を、方法のひとつとすることができる。

レヴィ=ストロースのようにこれまでにも、そしてJames Altucherのように今も、<書く前に読む>ことを、方法のひとつとしてきた人たち/方法のひとつとしている人たちがいる。

それは方法としてだけでなく、それ自体楽しみであり、その歓びの源泉から「書く」ことにつながる道ゆきができるのだと、ぼくは自身の経験から思う。

香港で、「月餅 moon cake」を食べながら。- この機会に「月餅」をいまいちど考える。

ここ香港は、「中秋節の翌日」が祝日である。

ここ香港は、「中秋節の翌日」が祝日である。

中秋節の夜は、家族が集まり一緒に食事をとったり、子供たちが提灯を手に公園などにくりだす。

小さな子供たちはいつもならば家にいる夜の時間帯に、外に出て、その「非日常」の世界を楽しむ。

夜遅くになるからなのか、翌日、つまり中秋節の翌日の朝は、比較的、しずかな時間がながれるのだが、今年も、しずかで穏やかな雰囲気であった。

中秋節の風習として「月餅 moon cake」を食べる。

今年は香港の友人から月餅をありがたくいただいたので、中秋節に月餅を楽しんだ。

昨年のブログでは、「香港で、(食べずに)「月餅」を楽しむ方法。- 月餅の種類と売られ方に惹きよせられて。」を書いた。

食べる/食べないにかかわらず、香港に暮らすなかで、「月餅」の風景は興味深いものだ。

その月餅の、「種類」と「売られ方」だけを観察していても、いろいろな発見があって、面白い。

昨年のブログでは、「種類」と「売られ方」について、つぎのようにまとめた。

ーーーーーーーーーーー

まずは、月餅の「種類」である。

大きくは、甘系と塩系がある。

そこから、それぞれに数え切れないほどに、中身のバリエーションができていく。

中身のバリエーションも、ただ具を変えていくということにとどまらずに、例えば、下記のような広がりをつくっている。

● ブランド志向:ブランド名が刻印された月餅

● 健康志向:例えば「低糖」、保存料調整などの月餅

● モダン:アイス月餅、ドリアン入りの月餅など

● 月餅の「形」をしたスイーツ:月餅の形をした「チョコレート」など

● 月餅の「入れ物」の原型だけを残したもの:容器が月餅で中身は他のお菓子など

● 製造場所:「香港製造」に刻印が押された月餅

● その他

この10年を見てきても、香港における月餅のバリエーションの広がりには驚かされる。

月餅の「種類」に加えて、「売られ方」にも、いつも惹きつけられてしまう。

例えば、次のようなところである。

● 販売時期:いつ頃から売られ、いつ頃にピークを迎えるかなど

● ディスカウント(早割):早割価格が設定されていたりする

● ディスカウント(量):「何箱購入で、何箱フリー」的なディスカウント

● ディスカウント(その他):中秋節後のディスカウントなど

● 個別売り/箱売り:ひとつで購入できるか、箱での購入かなど

● 販売場所:店頭だけでなく、特設場所など

● その他

クーポンなどもあって、売られ方のバリエーションも広がりをもっている。

これらに加えて、プロモーションの仕方なども観察しながら、その売られ方に香港の凄さを見ることができる。

ーーーーーーーーーーー

2018年も、老舗の月餅から、日系のパン屋さん・ケーキ屋さんの月餅に至るまで、さまざまな「月餅」(それに類似したもの含む)が、香港の街やスーパーマーケットやショッピングモールの店頭を彩っていた。

若い世代などは「伝統的な」月餅に関心を示さない人たちもいるだろうし、だから月餅の「形」をした「スイーツ」などへひろがりを見せてきたところではあるのだけれども、それでも、<月餅という文化>の力強さのようなものを感じてやまない。

<月餅という文化>は、食べ物としての「月餅」のことだけではなく、ギフトとしての月餅、そこに託された人と人とのつながりなどを含めた文化のことである。

毎年毎年くりかえされ、つみかさなるなかで、文化の地層がつくられてゆく。

そこには、あたりまえだけれど、歴史があり、人それぞれの記憶や思いが、目には見えない仕方で積層している。

そのようなことを考えながら、昨晩は雲と雨で見えなかった「月」が、今晩は見えるだろうかと、雲に覆われた、香港の夜空を窓越しに見上げる。

香港で、(12回目の)「中秋節」を迎える。- 子供たちの声と笑顔が台風のあとの夜を照らす。

香港で、12回目の「中秋節」の日を迎える。

香港で、12回目の「中秋節」の日を迎える。

真夏の只中、店頭で「月餅 moon cake」が見られるようになり、また外に多くのとんぼたちを見るようになってから、あっという間に「中秋節」の日がやってくる。

中秋節は、伝統的に、旧正月、冬至と並び、香港の人たちにとって、とても大切な日である。

現代社会のなかにあって、いくぶんか、その内実の変容を経験しながらも、伝統と慣習の「灯」を灯し続けている。

中秋節の当日は香港の祝日ではないけれど(「中秋節の翌日」が休みになる)、たとえば、企業は慣習上、夕方や午後などに社員が「早帰り」できるようにしたりすることもある。

家族で一緒に食事をとり、家族は子供たちをつれて、夜の公園などにくりだす。

子供たちは、手に、いろいろにデザインされ、彩られた「提灯」(電池式など)をもち、闇夜を照らす。

そのような様子を見ながら、昨年2017年は、11回目の中秋節として、ブログ(「香港で、(11回目の)中秋節の夜を迎えながら。- 公園にくりだす子供たちの笑顔にみる「月明かり」。」)を書いた。

2018年も、公園にくりだす子供たちの笑顔が、まるで「月明かり」のようにかがやきに充ちているのを見ることができる。

今年の中秋節を迎えるなかで感じる「違い」は、1週間ほど前、香港の南を通り過ぎていった大型「台風」の影響である。

台風後の香港の「復旧」は、(場所や立場などによって、いろいろな意見があるだろうけれども)基本的にとても迅速であった。

ぼくの住まいのマンションも、その施設や敷地内の至るところに、台風による「被害」の痕跡が残っているし、いまだ復旧途中であったりする。

復旧の時間の経過のなかに、あのすさまじい「台風」の、そのすさまじさを実感させられるのである。

台風「前」に取りつけられていた、中秋節の飾りたちのいくつかは、結局、中秋節の当日になっても戻ってくることはなかった。

そのような風景と雰囲気が、いくぶんか、ただよっているように感じるのだ。

外が明るいうちに感じていたそのような風景と雰囲気であったが、夜、外に出てみて、それはぼくの「感覚」にすぎなかったのかもしれないと、思い直した。

台風に影響を受けた風景と雰囲気を溶解するように、子供たちの声と笑顔が、提灯の光とともに、雲に隠れる月に代わって、闇夜を照らしだしているのであった。

開発協力・国際協力の「善悪」の彼岸へ。- 「光」と「闇」の統合理論と実践へ。

「途上国 developing countries」と呼ばれる国、そしてその地域やコミュニティの発展・開発(development)を支援する「開発協力」や「国際協力」ということを学びはじめたのは、確か1997年、大学3年になったときであったと記憶している。

「途上国 developing countries」と呼ばれる国、そしてその地域やコミュニティの発展・開発(development)を支援する「開発協力」や「国際協力」ということを学びはじめたのは、確か1997年、大学3年になったときであったと記憶している。

大学の授業のひとつに国際協力論のようなものがあって、実際に「途上国」での開発協力に携わってきている実務者による講義であった。

「現場」の話とあって、それはいっそう興味深く、当時のぼくには響いたのである。

関連書籍も読みはじめて「困ったこと」のひとつは、開発協力・国際協力を「善悪のものさし」ではかり、そのいずれかに偏りがちな議論がなされていたことである。

開発協力・国際協力を「まったくの美しき物語」として(だけ)描く論調があるかと思えば、他方で、開発協力・国際協力が途上国の現場において「負の遺産」を作り出してきているという論調がある。

「負の遺産」は、たとえば、日本のODA(政府開発協力)によるダム建設プロジェクトが、環境破壊などを引き起こしているといったものだ。

それぞれの論調がそれぞれの「見方」において「現実」を描き出しているのではあろうが、それぞれの論調が相容れない仕方で屹立している。

見田宗介の言葉を転用すれば、開発協力・国際協力の「光の巨大」の言説と、「闇の巨大」の言説が分裂してしまっているのであった。

後年、開発協力や国際協力を学びはじめたばかりの学生の方々と話していたときに思ったのは、このような論調にかなりの程度ひっぱられてしまっているということである。

つまり、書籍などで「負の遺産」などを目の当たりにした学生の方々は、その「純粋な心性」ですっかりその論調を取り込んでしまい、「罪的な」意識や考え方をもっていたのであった。

もちろん、開発協力・国際協力には、「光」の部分も、また「闇」の部分も、そのうちに宿しているし、帰結させてもいるのだと、ぼくは思う。

しかし、それらは、開発協力・国際協力ということだけに内在するものではない。

たとえば、巨視的に見れば、「現代社会」の理論という地平においても分裂している、「光の巨大」と「闇の巨大」の分裂でもある。

見田宗介はつぎのように書いている。

情報化/消費化社会の「光の巨大」に目を奪われる「現代社会」の華麗な諸理論は、環境、公害、資源、エネルギー、南北の飢餓や貧困の巨大な実在と、それがこの情報化/消費化社会のシステムの原理それ自体がその「臨界」に生成する問題系であることを正面から見ようとしない。反対に、現代世界の「闇の巨大」を告発する多くの理論は、この現代の情報化/消費化社会の、人間の社会の歴史の中での相対的な優位と魅力と、その未来に開かれてある原的な可能性とを見ようとしない。

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)

開発協力・国際協力の論調の「分裂」を経験しながら、ぼくはこの文章(本)に出会い、開発協力・国際協力の「光」と「闇」とを統合するなかに描き、また実践されるものとしての方向性を、より明確に意識したのであったし、なによりも勇気づけられたのであった。

その後、大学院で修士論文を書き終える際に、光と闇の「統合理論」という更なる研究テーマが取りだされたのであったけれど、それから約16年が経過した今も、まだそこには至っていない。

しかし、それは、実際に「現場」に出ているなかで、プロジェクトの形成や実施、評価において、意識されていたことである。

この意識(配慮)されながらの実践のなかに、このテーマは、現実に生きてきたのだと言うこともできる。

「視点」を変えれば、「世界」の見え方は変わる。- 「構造主義」という考え方(に絡めとられるぼくの考え方)。

「視点」を変えれば、見え方は変わる。

「視点」を変えれば、見え方は変わる。

「世界」で生きてゆくために、ぼくが心得にしているこの「考え方」そのものが、歴史的/地理的に条件づけられている。

思想家・武道家の内田樹は、このような考え方を「構造主義」と呼ばれる考え方として、平易に、しかし切れ味するどく説明している。

世界の見え方は、視点が違えば違う。だから、ある視点にとどまったままで「私には、他の人よりも正しく世界が見えている」と主張することは論理的には基礎づけられない。私たちはいまではそう考えるようになっています。このような考え方の批評的な有効性を私たちに教えてくれたのは構造主義であり、それが「常識」に登録されたのは四十年ほど前、1960年代のことです。

内田樹『寝ながら学べる構造主義』(文春新書、2004年)

「構造主義」という考え方は、『寝ながら学べる構造主義』のなかでも取り上げられている、構造主義の「四銃士」、社会史のフーコー、記号論のロラン・バルト、文化人類学のレヴィ=ストロース、精神分析のジャック・ラカンの業績が大きいと言われる。

大学のときにそれなりにきっちりと学んでおこうと思いながら、レヴィー=ストロースの『野生の思考』などをかじりながら、あれよあれよと時間が経過し、20年以上が経過してしまった。

けれども、この約20年、その大半を海外で生活しながら、「視点が変われば見え方は変わる」ということが、よりぼくのなかの深いところに、経験として刻印されてきたのだと思う。

そのことが、構造主義を学ぶことの土台をさらに強固にしてくれたようだ。

内田樹は、「構造主義」という考え方について、「ひとことで言ってしまえば」と、つぎのように書いている。

私たちはつねにある時代、ある地域、ある社会集団に属しており、その条件が私たちのものの見方、感じ方、考え方を基本的なところで決定している。だから、私たちは自分が思っているほど、自由に、あるいは主体的にものを見ているわけではない。むしろ私たちは、ほとんどの場合、自分の属する社会集団が受け容れたものだけを選択的に「見せられ」「感じさせられ」「考えさせられている」。そして自分の属する社会集団が無意識的に排除してしまったものは、そもそも私たちの視界に入ることがなく、それゆえ、私たちの感受性に触れることも、私たちの思索の主題となることもない。

私たちは自分では判断や行動の「自律的な主体」であると信じているけれども、実は、その自由や自律性はかなり限定的なものである、という事実を徹底的に掘り下げたことが構造主義という方法の功績なのです。

内田樹『寝ながら学べる構造主義』(文春新書、2004年)

この考え方は、日本、ニュージーランド、西アフリカのシエラレオネ、東ティモール、それからここ香港で生活してきたぼくにとって、むしろ自明のことであるけれども、そのように考えること自体が、すでに「構造主義」の考え方の内にある。

つまり、ぼくの見方や感じ方や考え方は、歴史的/地理的な条件によって、基本的なところで決定されている。

ぼくの生きるという経験において、このタイミングで「構造主義」がやってきたことは、それなりに根拠と理由があるようだ。

それにしても、内田樹の著書『寝ながら学べる構造主義』は、「まえがき」に記されるように、「知らないこと」を軸に編成され、より根源的な問いに出会う確率が高いと内田樹が位置づける「入門書」のとおり、とてもよい入門書だ。

平易で理解しやすい文章と根源的な問いによって、書かれていることが、普段の生活(見ること、感じること、考えること)に接合しやすいように、ぼくは思う。

そして、この本を読んでいると、構造主義に関連する「原典」が無性に読みたくなるのだ。

「体育座り」について、ふたたび。- 内田樹の読みとくフーコーと竹内敏晴らを素材としながら。

「体育座り」(あるいは「三角座り」)について、その「体育座り」を相対化し、そして止めることについて、以前のブログ(「「体育座り」を止めること。- 海外の環境が助けてくれる「unlearning」のプロセス。」)で書いた。

「体育座り」(あるいは「三角座り」)について、その「体育座り」を相対化し、そして止めることについて、以前のブログ(「体育座り」を止めること。- 海外の環境が助けてくれる「unlearning」のプロセス。)で書いた。

海外に出て、たとえば旅の途中で、あるいは西アフリカのシエラレオネで、また東ティモールで、小学校の子供たちを見たり接していたときも、「体育座り」を、ぼくは目にしなかった。

そのような実際の経験も手伝って、ぼくが小さいころ「ふつう」だと思っていたことがそうではないということを考えていたのであった。

日本の姿勢治療家である仲野孝明が「体育座りは、今すぐ止めなさい!!」とブログで書いているのを読んでいて、ぼくは海外での経験を思い出したのである。

この「体育座り」について、竹内演劇研究所を主宰していた竹内敏晴(1925-2009)が著書『思想する「からだ」』で書いていることを、思想家の内田樹の文章から知った。

竹内敏晴は、体育座りによって、いわば「手も足も出せない」ように子供が自身で自分を縛りつけていることを指摘する。

そのうえで、この姿勢が「息を殺している」姿勢であること、息をたっぷりと吸うことができない状態であることを述べている。

内田樹は、フランスの思想家ミシェル・フーコーを下敷きにしながら、竹内敏晴のことばを踏まえて、つぎのように書いている。

生徒たちをもっとも効率的に管理できる身体統御姿勢を考えた末に、教師たちはこの坐り方にたどりついたのです。しかし、もっと残酷なのは、自分の身体を自分の牢獄とし、自分の四肢を使って自分の体幹を緊縛し、呼吸を困難にするようなこの不自然な身体の使い方に、子どもたちがすぐに慣れてしまったということです。浅い呼吸、こわばった背中、痺れて何も感じなくなった手足、それを彼らは「ふつう」の状態であり、しばしば「楽な状態」だと思うようになるのです。

竹内によれば、戸外で生徒を坐らせる場合はこの姿勢を取らせるように学校に通達したのは文部省で、1958年のことだそうです。これは日本の戦後教育が行ったもっとも陰湿で残酷な「身体の政治技術」の行使の実例だと思います。

内田樹『寝ながら学べる構造主義』(文春新書、2004年)

ここで「身体の政治技術」ということは、フーコーの提示した考え方をもとにしている(「構造主義」のよき入門書である本書はとてもわかりやすく、この考え方を紹介してくれている)。

フーコーの考え方を基礎に、内田樹は近代日本、明治政府における、軍事的身体加工の「成功」(農民たちを兵士に仕立てあげて勝利した西南戦争の成功)を経て、「体操」を学校教育の現場に導入した過程を、わかりやすく追っている(ここはぜひこの本を直接に読んでいただきたい)。

近代国家は、例外なしに、国民の身体を統御し、標準化し、操作可能な「管理しやすい様態」におくことー「従順な身体」を造型することを最優先の政治課題に掲げます。「身体に対する権力の技術論」こそは近代国家を基礎づける政治技術なのです。

内田樹『寝ながら学べる構造主義』(文春新書、2004年)

海外に出て、より「不思議」に思っていた「体育坐り」ということを、姿勢治療家である仲野孝明が指摘する「健康」にかんする文章によって、ぼくの脳内のシナプスがつながった。

この「問題意識」が、フーコーの考え方で読み解く「身体」、また竹内敏晴の徹底した「身体実践」を架橋しながら、武道家でもある内田樹によってわかりやすく説明され、さらにシナプスが接合されてゆく。

「日々の生活」の功利的視点から入り、人類の歴史、そして学校教育にまで貫徹してゆくことで、よりひろがりと深さをもった視座で、「体育坐り」を見渡すところまでくることができたように思う。

その「地点」から見渡す「体育坐り」について、その理解の流れとポイントのみをメモとして、「ふたたび」のブログをここで書いた。

「敗者たち」のすがすがしさを観る。- TV番組『America's Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)』「Season 13」の閉幕において。

TV番組『America's Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)』(略称:AGT)は、公開オーディションの形で才能を競い合うTV番組。

TV番組『America's Got Talent(アメリカズ・ゴット・タレント)』(略称:AGT)は、公開オーディションの形で才能を競い合うTV番組。

今年は「Season 13」を迎え、今回もさまざまな人たち、歌手(歌を歌う人)、ダンサー、マジシャン、曲芸者、コメディアンなどなど、才能や創造性を披露してくれた。

その「Season 13」も、ついに「Winner 勝者」が決まり、その幕を閉じた。

番組ぜんたいを通してぼくを惹きつけたことのひとつは、参加者たちの<多様性 diversity>であった。

参加者たちの、人種、性、年齢、出身などの多様性、また彼ら彼女たちの歩んできた/歩んでいる生の多様性を感じることができた。

そのような多様性に充ちた「Talent タレント」たちが、自らの夢を追いもとめてゆく生において、AGTの舞台で交差し、そこでパフォーマンスを披露する。

AGTの「舞台」では、「Talent タレント」たちは、観客たちに見守られながら、また観客たちの歓声に彩られながら、<エネルギーの交感>のなかで、ときに、じぶんを超えるようなパフォーマンスを遂げてゆくようであった。

その交感は、たとえば、アレサ・フランクリン(Aretha Franklin)が「Amazing Grace」を歌うとき、聴衆たちの高ぶる声に振動するように自身の歌声のボルテージを上げていく様を、ぼくに思い起こさせる。

ぜんたいとして心に印象に残ったことをもうひとつ挙げるとすれば、「敗者たちの、すがすがしさ」である。

終盤戦に向かうにつれて、「勝者(通過者)」がいる一方で、もちろん「敗者」がいる。

準々決勝以降、「敗者たち」の「Elimination Interview 脱落インタビュー」が動画でアップロードされ、それらを興味深く、ぼくは視聴した。

「残念な気持ち」はやはりあるだろうけれども、それ以上に、「すがすがしさ」のようなものが、表情や声から伝わってくるように、ぼくには思える。

それは第一に、「やりきった・出しきった」というすがすがしさであり、また第二に、結果ではなく、それまでの「過程」に内在する充実感のあらわれとしてのすがすがしさであると、ぼくは見てとる。

さらに<結果>としては、その過程で、参加者たちそれぞれに「何か大きなもの」を獲得したことでもあるだろう。

これらの意味においては、けっして「敗者」なのではなく、だれもが<勝者>なのである。

なにはともあれ、見どころの多い「Season 13」であったし、個々のパフォーマンスを純粋に楽しむことができた。

来年の「Season 14」(もしあれば)も楽しみだ。

香港で、台風のあとに「自然」のことをすこし書く。- 「人間と自然」の「と」について。

「自然」は、人間にとって、大別すると(ざっくりと分けると)、ふたつの現れ方をする。

「自然」は、人間にとって、大別すると(ざっくりと分けると)、ふたつの現れ方をする。

ひとつは、この度(9月16日)の香港の「台風」などのような「自然災害」や乗り越えられるべき障害として対峙する現れ方であり、もうひとつは、ビーチやハイキングや森林浴などのように歓びの源泉となるような現れ方である。

「台風」は自然そのものの論理のなかで「悪気なしに」生まれてくるものであるけれど、人間にとっては、脅威であり、敵である。

今回台風の影響で住まいに隣接する道路が閉鎖され、その説明の張り紙に「Due to the typhoon attack…」と書かれているのを見て、つまり台風の「攻撃」という表現に「人間と自然」、より厳密には「人間・対・自然」という図式が前提されているのを、ぼくは感じたのであった(※でもさらに興味深いことは、中国語表記ではattackではなく「影響」となっていること)。

真木悠介は、「人間・対・自然」という図式(および「個人・対・社会」という図式)について、つぎのような明晰な文章を書いている。

…<人間・対・自然>という図式も、けっして自然一般を超越する先験的な妥当性をもつものではなく、この図式の妥当する地平それじたいの存立が、ひとつの自然史内在的な過程に他ならない。

すなわち…自然に外在する「人間」があらかじめて先在していて、彼らが他在としての「自然」とかかわりをもつのではない。人間は…本源的に<自然・内・存在>であるという仕方で、いわば二重に内存在である。

けれども…物質性の<自然>の胎内から、一個の不遜な自己目的性としての人間=精神が析出し、残余の<自然>を対象化する主体として屹立するときにはじめて、人間としての人間の歴史ははじまり、したがってまた、広義の経済的諸カテゴリー〔生産・所有・等々〕は存立しうる。

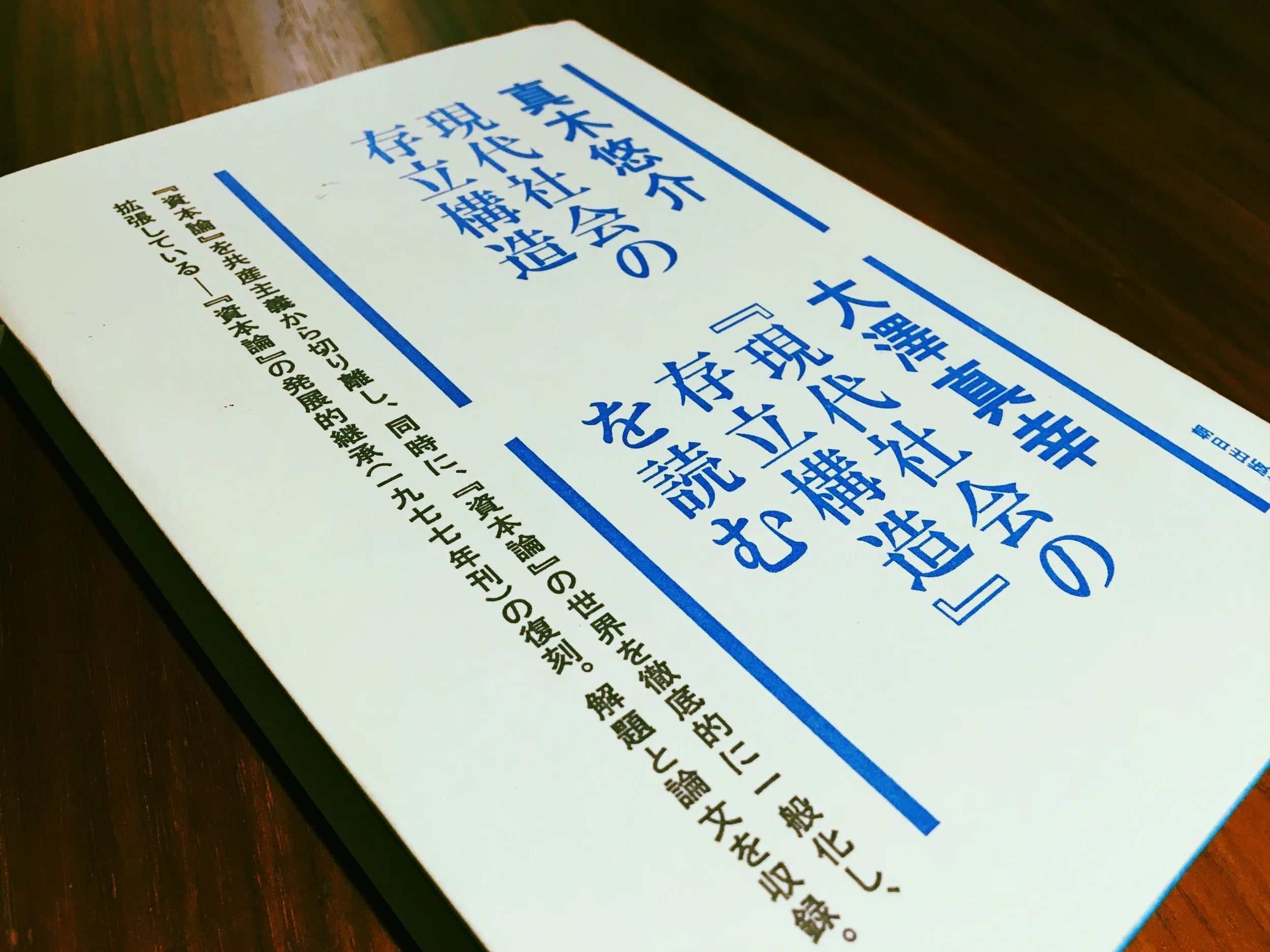

真木悠介『現代社会の存立構造』(筑摩書房、1977年 → 復刻版:朝日新聞社、2014年)

つまり、「人間・対・自然」などという図式・考え方が最初からあったのではなく、「一個の不遜な自己目的性としての人間=精神が析出し、残余の<自然>を対象化する主体として屹立するときにはじめて」、それは認識され、その後の人間の歴史のなかで自明のこととなってゆく。

この「文明」は、自然を対象化し、利用し、開発し、支配することで、成り立っている。

だから、この文明、またその文明のもとにつくられる社会システムがおびやかされる状況等において、人間は「自然」を敵視する。

それは、いわば「外部」からやってくる、自然の脅威であり、「人間・対・自然」の構図がより鮮明にうかびあがる。

そのようななかで、「(人間がつくってきた)現代の社会システム・対・自然」の対面が、自然災害においては顕著に意識される。

この対面において、今回の台風による影響・被害から、復旧され、立ち直ってゆく様子を見ながら、ぼくは、この現代の社会システム、つまり資本制システムの圧倒的な力を見てきたようにも、ぼくは思う。

「人間と自然」(あるいは「人間・対・自然」)という書き方(また捉え方)そのものが、「当たり前のこと」ではなく、この文明とそこに構築されてきた社会システム、またそこに生きる人間の生き方(生活の仕方)と双対的にあることを、少しばかり書いてきた。

だからといって、なにかがすぐに変わるわけでもないし、「得」があるわけでもない。

けれども、自然災害のもとで、やはり感じたりかんがえたりすることがあるし、それは人間や社会をふりかえる際にもよいきっかけである。

さらには、「自然との関係性」を見直し、変えざるを得ない時代のなかで、そのひとつのとっかかりであるとぼくは思いながら、その入口のところだけをすこしだけ書いた。

香港で、他の場所から「気にかけてくれる」声に感謝し、応答しながら。- <つながり>の関係性。

9月16日に接近した台風による香港と人びとの生活への影響は、台風が遠ざかり、「翌日」という名の蓋を開けてみて、その想像以上の大きさを知ることになる。

9月16日に接近した台風による香港と人びとの生活への影響は、台風が遠ざかり、「翌日」という名の蓋を開けてみて、その想像以上の大きさを知ることになる。

木々が倒れ、信号機が壊れ、標識が倒れ、窓やドアが壊れ、小さな小屋が倒壊し、道が破壊され…というように。

そして、道路や施設などの正常な機能に「依存」している社会システムが、たとえば多数の道路の閉鎖、そしてそれに伴う交通の麻痺などによって、通常の機能を充全に発揮できない。

普段どれだけ、これらのインフラや施設などに「依存」して、社会システムが機能しているのかが、ひしひしと感じられる。

「翌日」を超えて、翌々日という今日を迎え、問題と課題の残るなかで、影響の大きさはより切実に迫ってくることになる。

学校は依然として休校となり、道路もまだ多数が閉鎖されており、消防車がマンションの敷地に車両をとめている。

「復旧」は、その段階を経て、その様相と諸問題の諸相を幾分か変遷させながら、すすんでいく。

*

そんな折、友人たちから、「大丈夫?」のメッセージが届く。

とてもありがたいことである(改めて感謝!)。

先日の日本での自然災害において、香港の友人から「日本のことを気にかけてくれる」声を、香港にいるぼくが受け取った(ブログ「香港で、「日本のことを気にかけてくれる」声に、世界の<つながりの地層>のひとつを視る。」)。

その「声」が、直接的に、その自然災害の被害を被った人たちに送られたわけではないけれども、ぼくは、そこに、世界の<つながりの地層>のひとつを見た。

直接的ではないけれども、<気にかける/気にかけられる>という関係性が、このグローバルな世界であらわれている。

友人たちからのメッセージは、直接的に、ぼくに送られたものでありながら、そこには同時に「香港と香港の人たち」に向けられた声であるように、ぼくは感じる。

このような<気にかける/気にかけられる>という関係性は、情報通信技術の発展によって助長され、またより明示的になる。

海外に出てから約16年になるけれど、その間の情報通信技術の発展によって、「海外にいること」の感覚と方法が、いろいろに変わってきたように思う。

もちろん、これからも劇的に変わってゆくことになるだろう。

そこでは、人と人との<つながり>の関係性が、ものごとを牽引し、方向づけ、感覚と方法にひろがりと深度をつくってゆくように、ぼくは思う。

香港で、大型の「台風」の過ぎ去ったあとに。- 木々の倒れる小さな森に、鳥たちが戻ってくる。

9月16日に香港の南を通過していった「台風」は中国本土に上陸し、ここ香港では17日の午後になって、台風の「警戒レベル」を最小の「シグナル1」に落とした。

9月16日に香港の南を通過していった「台風」は中国本土に上陸し、ここ香港では17日の午後になって、台風の「警戒レベル」を最小の「シグナル1」に落とした。

今回の台風は、相当な被害を香港にもたらしたようだ。

「ようだ」と書くのは、メディアで伝えられている情報なども含めて書いているからだ。

ぼくはすべてをこの目で見たわけではないけれども、少なくとも、ぼくの住んでいるマンションの敷地と周辺は、あきらかに、これまでの(ここ10年ほどの)台風とは次元の異なる被害をもたらしている。

木々は至るところで幹や枝が折れ、なかには根こそぎ倒れている。

それらが車道をふさぎ、一時的に閉鎖されている。

マンションのロビーのドアガラスなどが壊れたり、その他の施設もそれ自体が倒壊したり表面がはがれおちたりしていて、管理チームが朝から復旧作業に追われている。

16日に香港の天文台(気象庁)が「警告シグナル」を最高度の「シグナル10」に上げてから、結局10時間に渡って、シグナル10が発令されていたことになる。

その間にブログ(「香港で、大型の「台風」を経験しながら。- 「台風」という言葉の檻から出ること。」)を書いていたのだけれど、落ち着くことのできない「時間」であった。

夜になっても、高度の警告シグナルが発令されつづけ、終日家にいることになった。

だから、外がどのようになっているかは、窓から見える風景とメディアが伝える写真と映像などから知るだけであった。

学校が休校となり、倒木などが道路がふさがり香港の至るところで交通のみだれが伝えられる今日17日になり、ようやく、外に出てみて、身近な「被害」の状況と、そこから想像される台風のすさまじさが、ひしひしと伝わってくるのであった。

復旧には相当な時間と労力が要される状況である。

お昼の時間帯になってもいくつかの店舗が閉まっているショッピングモールではしかし、いつもどおりの人の行き来がみられるようになり、そのような人の「流れ」が、まるで<普段の生活空間>をとりもどしてゆく動力であるように、ぼくには見えた。

今は空も海も、それから身体にふれる風も、とても穏やかで、「あの」台風が昨日であったことが信じられないほどだ。

今朝起きて、ようやく「窓」を開けることができ、窓の外から流れ込む新鮮な空気を肌に感じながら、ふと遠くの方で<鳥の鳴く声>が、その凛とした響きがぼくに届いた。

「鳥が戻ってきた」と、ぼくはすぐさま思う。

台風のあいだ、いったいどこに身を寄せていたのだろうかと不思議であった鳥たちが、戻ってきたのだ。

木々が倒れた小さな森に、鳥たちがそれでも戻ってくる。

鳥たちの姿と声が、どこか、ぼくの内面を穏やかに、そして安心させてくれるように、ぼくは感じるのであった。

香港で、大型の「台風」を経験しながら。- 「台風」という言葉の檻から出ること。

風と豪雨が入り混じり、断続的に轟音を鳴り響かせている。

風と豪雨が入り混じり、断続的に轟音を鳴り響かせている。

窓の外に目をやると、海と森が揺れているのが見え、そのすさまじさをさらに感じる。

9月16日、香港の南の海域を、超大型の「台風」が通過している。

この文章を書いている現在(16日午前)、香港の天文台(気象庁)は台風・熱帯低気圧(Tropical Cyclone)の「警告シグナル」を最大(Hurricane Signal No. 10)にまで上げている。

シグナルが最大を示したのは、天文台の統計によれば、1946年以降で15回、今日で16回目のようだ。

21世紀になってからは、2012年の1回、2017年の1回、そして今回の3回目となる。

だから、ぼくは2007年に香港に来てから、これで3回目の経験となる。

しかし、今回は、これまで以上に「強い」(かなり強い)と感じる。

文章を書きながら、風の轟音がどうしても耳に届いてしまい、タイピングする手が止まってしまう。

また窓の外に目をやると、まさに、ハリケーンのただなかに置かれているような、そのような光景がひろがっている。

雨は四方八方に降り、木の葉なども四方八方、風のなすがままに舞い上がったりしている。

至るところの木々の枝が折れ、道をふさいでいる。

鳥たちはどこに身をひそめているのだろうかと、ふと考えてしまう。

海の水位が上昇し、高波が起こっている。

建設現場では物がいっぱいに散乱している。

すさまじい音が幾度もやってくる。

(中断)

数時間が経過して、「あの」すさまじい轟音の波が去っていき、強風がふきあれる程度と轟音の頻度が少し減じたようだ。

まだ、「警告シグナル」は最高度が発せられている。

書くことを「中断」していたけれども、また書き始める。

この状況のなかで思うのは、「台風」という言葉だけで、その内実を判断してしまうのは危険だということ。

それぞれの場所での特有の台風があり、その土地に起こりやすい災害や影響がある。

「香港」という場所の特性があり、そこに到来する台風の特性がある。

さらには、同じ場所にいたって、それは時(とその場所の位置)によって「異なる」こともある(※最近はそのような事象が見られる)。

だから、たとえば日本でじぶんが経験してきた「台風」の記憶だけを頼りに考え、判断し、行動することは危険である。

(外で、強風の轟音がぶりかえしている…)

「りんご」という言葉(哲学的な議論でよく持ち出される「りんご」)は、「りんご」というカテゴリーによって一般化されるけれども、だからといって、それぞれの「りんご」が同じではない。

「台風」も、そのカテゴリー的な名称(と経験)だけで、「わかっている」と思うのは、言葉という人間の「人工物」のなかに閉じ込められているのだ。

(それにしても、この建物という「人工物」の強度もすごいものだ)

海外に出た時には、旅であっても、そこで生活するのであっても、じぶんの経験からつくりあげた「言葉の檻」からも出ることである。

(かなりの強風と雨がふたたび、つづけざまに建物にぶつかっている…)

じぶんから出なくても、異なる「現実」が、ときに向こうからやってくることもあるけれど。

(台風が香港に最も接近しているときだ…被害が最小限におさまるとよいと思う…)

民謡「Row, Row, Row Your Boat」の人生観・世界観。- シンプルかつ凝縮された歌詞。

英語で歌われる古い民謡(フォークソング)に、「Row, Row, Row Your Boat」という民謡がある。

🤳 by Jun Nakajima

英語で歌われる古い民謡(フォークソング)に、「Row, Row, Row Your Boat」という民謡がある。

子供たちも口ずさむこの民謡・童歌の「起源」は、19世紀におけるアメリカの吟遊詩人の芸にある(※Wikipedia)とも言われているが、実際のところは定かではない。

子供たちにもよく知られているということで、YouTubeでも、さまざまな動画がアップされている。

この民謡の歌詞は、つぎのようなものだ。

Row, row, row your boat

Gently down the stream

Merrily, merrily, merrily, merrily

Life is but a dream

「Row, Row, Row Your Boat」*Wikipedia “Row, Row, Row Your Boat”より。

この歌詞が、繰り返し繰り返し、まるでボートをゆっくり漕ぐように、つづいてゆく。

ぼくが惹かれてやまないのは、この「歌詞」であり、そのシンプルさのなかに描かれる人生観・世界観のようなもののひろがりと深さである。

それは、「漕ごう、漕ごう、ボートを漕ごう。下流にむかって、ゆっくりと。楽しく、愉快に、楽しく、愉快に」と、歌われる。

人それぞれに「解釈」はあるだろうけれど、「life」という言葉が最後に出てくるように、これは<生きること>を、「ボートを漕ぐ」ことの表象に託しながら歌われていると、ぼくは解釈する。

うがってゆけばいろいろと解釈することはできるけれど、ここでは「3つのこと」に絞って、書いてみたい。

それは第一に、「生きる」ということが「漕ぐ」という「行為の繰り返し」に表象されているけれども、上流にすすむのではなく、「下流にむかって、ゆっくりと」すすんでゆく。

「川の流れ」に逆行するのではなく、<川の流れにのること>である。

生きることは、流れにのること、ゆっくりと漕ぐこと、漕ぎつづけること、そのような人生観が凝縮されている。

なお、下流に向かうということはいずれ「大海」に出るということであり、そのことだけでもいろいろな解釈ができる。

第二に、ボートを漕ぐことは「楽しく、愉快に、楽しく、愉快に」である。

英語ではただひとつの言葉、「merrily」である。

このことはさらなる解釈は必要ないであろう。

そして、第三に、「Life is but a dream」の世界観である。

少なくない人たちに影響を与えてきて言葉である。

社会学者の見田宗介も(おそらく)この民謡から、「Life is but a dream. dream is, but, a life.」という、自身の生きるという「旅」に響くリフレインを獲得したのだと思われる。

また、音楽家のジェイソン・ムラーズ(Jason Mraz)も、「Making It Up」という曲のなかに、この歌詞を繰り込んでいる。

「Life is but a dream」の「but」は、「only」の意味であり、「人生は夢でしかない」と、歌っている。

この言葉が最後に来るだけで、この歌詞ぜんたいが、その人生観・世界観をいっきにひろげ、深めているのだ。

この歌詞を口ずさむ子供たちが、はたして、どのようにこの最後の言葉を受け取っているのか、あるいは受け取っていないのかはわからない。

おそらく、ある程度「自然に」、意識化されずに、その言葉の<真実>が感じられ、生きられているのかもしれないと、ぼくは思ったりもする。

こうして、この歌詞を読むたびに、ぼくは、その人生観・世界観に心を動かされるのだ。

人生は夢でしかない。

けれども、見田宗介が語るように、その夢こそが人生である。

だから、ゆっくりと、川の流れにのって、下流へとボートを漕いでゆく。

楽しく、愉快に。。。

ジェイソン・ムラーズ(Jason Mraz)の曲「Making It Up」に見る<生き方>。- 「life is but a dream.」の生き方。

音楽家のジェイソン・ムラーズ(Jason Mraz)の新作のアルバム『Know.』は、すてきなジャケットデザインと共に、すてきな曲たちに彩られている。

音楽家のジェイソン・ムラーズ(Jason Mraz)の新作のアルバム『Know.』は、すてきなジャケットデザインと共に、すてきな曲たちに彩られている。

そのなかに「Making It Up」という作品がある。

軽快なリズムの曲だけれども(あるいは軽快なリズムに意図的にのせる仕方で)、その歌詞は、ときに、とても深い次元をすすんでゆく。

曲はつぎのような歌詞にはじまる。

Yeah, well, I may go

Through this life

Never known” who I am

And why I’m here

And why I’m doin’ what I’m doin’

Jason Mraz “Making It Up” 『Know.』 *Apple Musicより。

「じぶんが誰なのかわからないままに、ぼくは人生をくぐりぬけてゆくんだ」と歌詞は、軽快なリズムと軽快な歌声とともに、はじまる。

「ぼくはなぜここにいるのだろう。ぼくはじぶんがしていることをなぜしているのだろう」という具合だ。

それでも、歌詞の軸は、「ぼくと君」がここにいるから人生は大丈夫なんだと、軽快さを保つのである。

ぼくを捉えるのは、終盤に近づくにつれて、つぎのような歌詞が現れるところである。

Well, there’s more to this life

More than what you see

It’s true what they say

That life is but a dream

So row your boat gently

Gently down the stream

And keep dreaming’ your dream

Jason Mraz “Making It Up” 『Know.』 *Apple Musicより。

「この人生には見えるもの以上のものがあるんだ」という言葉につづき、「life is but a dream」、つまり「人生は夢にすぎない」ことがほんとうなんだと、ジェイソン・ムラーズは歌う。

「だから、舟をゆっくりと漕ごう」ということなのだが、これは、英語の古い漕ぎ歌、「Row, Row, Row Your Boat」という民謡から来ていると考えられる。

この漕ぎ歌は、つぎのようにはじまる。

Row, row, row your boat

Gently down the stream

Merrily, merrily, merrily, merrily

Life is but a dream

「Row, Row, Row Your Boat」*Wikipedia “Row, Row, Row Your Boat”より。

「人生は夢にすぎない」という確信のもとに、それだから<なんの意味もないんだ>という方向にはではなく、舟をゆっくり漕ごう、そして、<夢を見つづけるんだ>という方向へと、この歌の「ぼくと君」は、軽やかに、あゆんでゆく。

社会学者の真木悠介は、上述の(と思われる)イギリスの古い漕ぎ歌に、インドの舟人ゴータマ・シッダルタの歌う歌を重ねあわせながら、つぎのような詞を人生に鳴り響かせながら、また著作『旅のノートから』(岩波書店、1994年)の扉においている。

life is but a dream.

dream is, but, a life.

真木悠介『旅のノートから』(岩波書店、1994年)

「人生は夢にすぎないけれども、この夢こそが人生がなんだ」という<生き方>。

ジェイソン・ムラーズの「ぼくと君」も、この<生き方>に共振するように、この今の時代を、軽快に、そしてゆっくりと、あゆんでゆく。

ぼくたちひとりひとりの「自己幻想」、また「ぼくと君」とがいだく「共同幻想」、それらをそのものとしながら、その幻想(夢)を見つづける方向に、ぼくたちはじぶんたちの生を豊かにしてゆくことができる。

この認識は、人生の行き止まりではなく、ひとつの解き放たれた「世界」である。

それにしても、イギリスの古い漕ぎ歌「Row, Row, Row Your Boat」の世界はすごいものだ。

あの短いなかに、ある意味で、<生きることの思想>が端的に、そして真実をつくように語られている。

D・H・ロレンスの「本の読み方」。- 読むことによる経験を、深く、深く。

『チャタレイ夫人の恋人』などで知られる、小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)。

『チャタレイ夫人の恋人』などで知られる、小説家・詩人のD・H・ロレンス(1885-1930)。

ロレンスの最後の作品、死の直前、1929年の冬に書かれ、1931年に発刊された『アポカリプス』という評論がある。

全集(『The Complete Works of D.H. Lawrence』Delphi Classics 2012)の編者による付記には、文明へのラディカルな批判、また「新しい天国と新しい地球」を創る人類の力へのロレンスの揺るぎない信念の宣言の書であると紹介されている。

社会学者の見田宗介が「9・11」とそれに続く出来事に応答する仕方で、当時発表していた文章のなかに、この『アポカリプス』が出てくる。

この一連の出来事のなかで、想起されたのが、ロレンスによる、この『アポカリプス』という作品であったという。

そのことについては、別のブログ(「「関係の絶対性」という、現代世界の課題。- 見田宗介による「9・11」への応答。」)で書いた。

(なお、ロレンスの生まれた日が1885年の「9・11」であったということはただの偶然でありながら、目にとまる。)

このことをきっかけに、これまで全編をとおしてきっちりと向き合っていなかった『アポカリプス』を読もうと、ロレンスの全集(英語)をひらき、ロレンスの世界に足を踏み入れることにした。

第一章のはじめのほうに、「ロレンスの本の読み方」が書かれているところがある。

本は「理解される」(意味が固定され確立される)とともに、その生命を失うのだと、<本の生命>ということについてロレンスは言及している。

ロレンスにとっての驚きは、たとえば、『戦争と平和』をふたたび読んだとき、それがあまりにもじぶんの心を揺り動かさなかったのかということであったという。

逆に、読むたびに異なる何かが見つかるような本、あるいは異なる仕方で心を揺り動かすときに、本は<生きている>のだと、ロレンスは書く。

また、この時代(20世紀初頭)においてもすでに「浅い本」がつぎからつぎへと出ていたようだが、そのような「1回読んで終わる」本に対峙するように、ロレンスは、本という経験の「ほんとうの歓び(joy)」について、つぎのように書いている。

…一冊の本のほんとうの歓びというものは、それを幾度も幾度も読み返すこと、そしていつもそこに異なるものを見つけ、別の意味、別のレベルの意味に出くわすことにあるのだ。それは、いつもどおり、価値の問いである。われわれは書物の量に圧倒されていて、ある本が貴重でありうること、宝石や、深く深く見てゆくといつもより深淵な経験を得ることのできる素敵な絵画のように貴重でありうることに、ほとんどもう気づかないのだ。6冊そこらの本を読むよりも、あいだをあけて、一冊の本を6回読むほうが、はるかに、はるかによい。ある特定の本がそれを6回も読むようにあなたを呼びとめるのであるのなら、それはそのたびにより深くより深くすすむ経験となり、また魂の、感情的な、精神的なぜんたいを豊饒にするだろう。

『The Complete Works of D.H. Lawrence』Delphi Classics 2012 ※日本語訳はブログ著者

ロレンスが教えてくれる「本の読み方」である。

1929年という時代に書かれた文章であり、現代社会とは異なる社会的状況にあるけれども、この言葉は今だからこそいっそう、書物の状況の一面を言い当てているように思う。

もちろん、「1回読んで終わる」本も、新しい知識や視点を与えてくれるものであったりするし、ときに大きな「気づき」への糸口となることもあるだろうだから、それ自体否定されるものとは思わない。

しかし、やはり、ぼくたちの生きることの深い経験に問いをなげかけ、「世界の見え方」を変え、そうすることで、ぼくたちの精神の土壌を豊饒にするような書物は、ロレンスの書くように、幾度も幾度も「ぼくたちに呼びかけてくる(call you to read it)」ような本であるように、ぼくは思う。

そのような本に一冊でも出会うことができるのであれば、それは幸福なことである。

見田宗介=真木悠介の書く本は、ぼくにとって、そのような<本>である。

そのなかの一冊、真木悠介『現代社会の存立構造』(筑摩書房、1977年 → 復刻版:朝日新聞社、2014年)を、ぼくはひらく。

もう20年以上、この人生を共にしている。

読むたびに、新しい意味や気づきがひらかれ、視界がひろがり、理解が深まる。

そのように深く、深くすすむ経験のなかで、晩年の(当時ほぼ今のぼくと同年齢の)ロレンスの言葉が、ぼくのなかに響いてくる。

議論の「不毛なすれちがい」の原因のひとつ。- 「いかなる未来への変革を志しているのか…」(真木悠介)。

先のブログにも書いたように、真木悠介(見田宗介)の『人間解放の理論のために』(筑摩書房、1971年)を読んでいて、17年ほど前に読んでいたときに「棒線をつけた文章」に行きあたる。

先のブログ(「「未来構想」そのものを学ぶこと。- 真木悠介『人間解放の理論のために』(1971年)という本。」)にも書いたように、真木悠介(見田宗介)の『人間解放の理論のために』(筑摩書房、1971年)を読んでいて、17年ほど前に読んでいたときに「棒線をつけた文章」に行きあたる。

運動論、組織論、変革主体論等に関する論争が、しばしば不毛にすれちがうのは、じつは論争の当事者たちが、そもそもいかなる未来への変革を志しているのか、その暗黙の価値がそもそも異なっており、あるいは(より多くのばあい)、それぞれの当事者自身の内部であやふやなままにおかれているからである。

真木悠介『人間解放の理論のために』(筑摩書房、1971年)

「いかなる未来をめざすのかー<目的の理論>」と題される節のなかで、このことが書かれている。

この文章自体はむずかしいことを言っていないし、読んでいて「納得」できるものである。

けれども、論争や議論のただなかの「当事者たち」にとって、このことを明瞭に理解することは、経験上、むずかしかったりする。

この箇所に棒線をふった当時、ぼくは「途上国の開発・発展」と「開発協力」を専門として研究していた。

ぼくの関心と思考は強い遠心力がはたらいていて、それらの領域におさまらなくなるのだけれども、そのことは、この膨大な研究領域においても同じであった。

しかし、真木悠介のこの言葉はぼくのなかに印象的に残り、「途上国の開発・発展」という領域の論争や議論においても「適用すること」ができるのではとかんがえたのであった。

「開発・発展」ということに託しながら、<いかなる未来への変革を志しているのか>という価値が、論者によって異なっていたり、あるいはあやふやなままにおかれているのではないか、ということ。

そもそも「開発・発展」とは何か、という価値の異なり、あるいは不明瞭さ。

このような問題意識を総体的にすすめることで、ぼくは修士論文「開発と自由~アマルティア・センを導きの糸に~」を書いたのであった。

その後も、論争や議論、また不毛な論争・議論のすれちがいのただなかで、<いかなる未来への変革を志しているのか>ということを見定めようとしたり、尋ねたりすることで、この視点はぼくのなかで生きつづけている。

個人の生も、組織も、また「人類」も、<いかなる未来への変革を志しているのか>という価値が、今ほど問われるときはそれほど訪れることはないという「時」におかれている。