「理論」と「実践」を、<理論「と」実践>にして生きること。- 真木悠介の硬質な言葉に共感しながら。

理論と実践ということは、「理論」と「実践」というように、しばしば、それぞれが分けられて語られる。...Read On.

理論と実践ということは、「理論」と「実践」というように、しばしば、それぞれが分けられて語られる。

理論派は実践派を批判し、実践派は理論派を批判する。

近現代の社会における「分業」は、例えば、「理論」を学者にたくし、「実践」をビジネスパーソンにたくしてきた。

学問の内部においても「分業」はすすみ、それらは「専門性」としてたちあがることで世界をひらいてきたと共に、いつしか、自身を「狭い世界の理論」におしこめてしまう。

ビジネスの内部においても「分業」はすすみ、それらは「専門」や「担当」としてたちあがることで効率を高めてきたと共に、いつしか、自身を「狭い世界の実践」におしこめてしまう。

「分業」がきりひらいてきた世界を肯定的に享受しながら、しかし、「狭い世界」を別の次元に向けてきりひらいていくことが、これからの課題である。

理論と実践ということで言えば、それぞれの間にある「と」というつながりを取り戻しながら、理論と実践の間の緊張感と相乗的な発展をクリエイティブにつくっていくことが大切になってくる。

「理論」も「実践」もそれぞれに大切であり、そして双方を有機的につなげて、いわば<理論「と」実践>としていくことである。

社会学者の真木悠介は、硬質な「理論」を展開する著書『現代社会の存立構造』(1977年)の「結」において、「理論と実践」について、次のように書いている。

生の実践においては、つかのまの対話が人間の歴史を包含し、瞬間が宇宙を包含するという構造に私は賭けたい。しかし理論というものは、まさしくこのような生の全一性からの、方法的な自己疎外として、総体性をめざす実践が必然的にとらざるをえない迂回の契機として存立する。

真木悠介『現代社会の存立構造』筑摩書房

このように、「生の実践」において、真木悠介は、「理論」を「方法的な自己疎外として…必然的にとらざるをえない迂回の契機」としている。

なお、誤解のないように付け加えておくと、真木悠介(=見田宗介)は、他のところで、「人生のぜんたいが論じるよりも、するものだ」と書いている。

…わたしは…人生のぜんたいが「論じるよりも、するものだ」と考えている。論を大切にしないということではない。千倍もさらに大切なものがあるだけだ。…「思想を実践する」といった倒錯した生き方をしたくないと思う。…

見田宗介『現代日本の感覚と思想』講談社学術文庫

徹底した理論家・思想家でもある真木悠介(=見田宗介)は、しかし、「方法的な自己疎外」として、「迂回の契機」として、理論という仕方で根柢的に考えるということを大切にしている。

そのことについて、真木悠介は「迂回の契機としての理論」ということを述べた後につづけて、次のように語っている。

…なるほどこのような理論のもつ自己疎外化的な構造に即時的に内在するのが近代理性の地平ではあるが、今この地平をやみくもに否定するために、即自的実践の地平にたいして屹立する理論の次元をただちに解消してしまい、理論と「実践」のはらむ緊張をたんに無矛盾化し無構造化してしまうならば、実践は情況のめくるめく推転のうちにただちに足をすくわれてしまうであろう。また理論化的営為というものを、みじかい回路で「実践」と短絡させることをあせるならば、「理論」はたんなる実用的スローガンまたは空疎な文明論に解体し、真に総体的・根柢的な実践の根拠とはなりえぬであろう。

真木悠介『現代社会の存立構造』筑摩書房

肯定的に言い直せば、次の二つのことが大切である。

●理論と実践のはらむ緊張の中に生きること

●「真に相対的・根柢的な実践の根拠」となるまで理論化を行うこと

現代のいろいろな場面において、この二つのことが生きられていない現場を、ぼくは目にすることになる/直面することになる。

生きることの日々の忙しさの中で、「迂回の契機」を見つけることができずに(見つけるという「選択」をせずに)、実践にうちこみ、明け暮れて、いつしか「懐疑」だけが募っていく。

あるいは、理論化的営為という迂回の契機が、「迂回」ではなくなり、いつしか「中心」になってしまい、生のバランスを欠いてしまう。

あるいは、理論化的営為を、「みじかい回路で実践と短絡させる」ことで、実践が、世界をきりひらくことなく、時代の流れに流されていく。

だから、ぼくは、「理論」を学びながら、考えながら、つくりながら、「実践」のことを念頭においている。

「実践」をしながら、現実の中に埋もれてはそこから起き上がり「理論」へとつなげることを考える。

「理論」と「実践」の間にある「と」の緊張感を生きながら、「と」の矛盾に生きながら、<理論「と」実践>へと、実践しながら、問題解決の次元をあげていくことをあきらめない。

真木悠介が『現代社会の存立構造』を書いた1970年代に比べても、今、そしてこれからの時代においては、「と」が、緊張と矛盾を、想像以上に大きくしている/していく。

<理論「と」実践>という「装置」を自分に埋め込むことで、ぼくは「成長」ということの実質を生きている/いく。

「プロフェッショナル」を追い求めてきて。- 「プロフェッショナル」と「アマチュア」の違い。

「プロフェッショナル」であること、またあり続けること。そもそもプロフェッショナルであることとは何であるか。...Read On.

「プロフェッショナル」であること、またあり続けること。

そもそもプロフェッショナルであることとは何であるか。

この問いの後ろには、プロフェッショナルではない、つまり「アマチュア」であることとは何であるかという問いが並走している。

ここで書いていることは、単なる専門性(専門知識・技術)を有する職業ということではない。

ここで書こうとしていることは、広い意味での、プロフェッショナルとしてのあり方のことである。

プロフェッショナルと呼ばれる人たちはどういう人たちなのか。

ぼく自身のことで言えば、生きていくなかで、仕事をするなかで、「プロフェッショナル」であることを、ぼくは追い求めてきた。

「学問」においては、例えば、社会学者の見田宗介先生の著作群から、ぼくは「プロフェッショナル」ということを学んできた。

見田宗介先生の圧倒的な著作が、ぼくの目の前にある。

それらの「成果」、目指すもの・こと、理論、考えること・論理、文章の質・生きている文章、姿勢、研究のプロセスなどが、それらに凝縮されている。

「学問」という垣根を瓦解し、生という領域ににじみでてくる仕事に、ぼくは、言葉にならないほどに深い感銘を受けてきた。

そのような出会いの恩恵も受けて、国際支援のプロをめざし、ぼくは大学院で徹底的に学ぶ。

日本に本部をおく国際NGOで働くようになってからは、NGO職員として「プロフェッショナル」ということを、しばしば考えさせられた。

ぼくが働いていた2000年代初期においては、NGOは日本社会の中での認知がまだ十分でない時期であった。

とかく「ボランティア」と思われがちであった。

世界の現場に出ると、プロとしての仕事が期待され、求められる。

緊急支援・国際支援のプロとして、「プロフェッショナル」であることを、専門性という視点でもつきつけられてきた。

紛争後の状況などの現実に対峙しながら、そしてその現実のあまりの大きさ(測ることのできない大きさ)に圧倒されながら、である。

香港にうつって、人事労務コンサルタントとして仕事をするようになってから、上司がリスト化する「プロフェッショナルとアマチュアの違い」から学ぶ。

「プロは…する。アマチュアは…する/しない」という対比のなかで、プロフェッショナルのあり方を明確にしていく。

プロフェッショナルの定義を、項目・トピックごとに、より具体性におとしていく作業だ。

リストを見ながら、自分の仕事の仕方を見直すことにもなる。

また、香港人のお客様からのメール(英語)の言葉に、ときおり、ぼくは期待され、励まされ、気持ちをまっすぐに整えることになった。

「Thank you for your professional advice.」的な言葉がメールで、ぼくに送られる。

それは、アドバイスを求められる最初に、「前もって(in advance)」で、ぼくに向けられることもあれば、逆に、コンサルテーションが終わる際にいただく「お礼」として述べられることもあった。

この有難い言葉に、ぼくは姿勢を正し、励まされる。

しかし、他方で、その言葉は重くぼくにのしかかってくる。

コンサルタントに求められるレベルは果てしなく、その果てしない地平に、「プロフェッショナル」という言葉が重なったのだ。

ぼくはこのような時期に「野口晴哉とカザルス」に出会う。

野口晴哉の整体とカザルスの音楽。

それらは、果てしない地平の彼方にある<プロフェッショナルを超えるプロフェッショナル>のようなものとして、ある種の「完全性」のようなものとして、ぼくの前に屹立した。

そして、昨日、ダニエル・ピンクのメルマガにピックアップされた記事に、再び、「プロフェッショナルとアマチュアの違い」というテーマの前に連れ戻される。

記事のタイトルは、まさしく「The Difference Between Amateurs and Professionals」(アマチュアとプロフェッショナルの違い)。

20ほどの項目にわたり、「アマチュアは…である。プロフェッショナルは…である」のリストが書かれている。

例えば、こんな具合だ。

●Amateurs stop when they achieve something. Professionals understand that the initial achievement is just the beginning.

(アマチュアは何かを達成してストップしてしまう。プロフェッショナルは最初の達成は始まりにすぎないことを理解する。)

●Amateurs have a goal. Professionals have a process.

(アマチュアは目標をもつ。プロフェッショナルはプロセスをもつ。)

Farnam Street「The Difference Between Amateurs and Professionals」(※日本語訳はブログ著者:中島)

「プロフェッショナルはプロセスをもつ」ということは、ここでは、目標を<習慣化のプロセス>に変換させていくことである。

「習慣の力」を知るプロフェッショナルは、目標をもつだけでなく、それを「習慣」にするために行動していく。

このような項目と対比は、さまざまに書くことができる。

この記事は、そのことを指摘した上で、(抽象的に)落とし込んでいくと最終的に二つになることを書いている。

二つとは「Fear(恐れ)」と「Reality(リアリティ・現実)」だ。

記事はこんな風に説明している。

Amateurs believe that the world should work the way they want it to. Professionals realize that they have to work with the world as they find it. Amateurs are scared — scared to be vulnerable and honest with themselves. Professionals feel like they are capable of handling almost anything.

(アマチュアは世界が自分たちが望むように動くことを信じる。プロフェッショナルは自分たちが出会う/経験する世界と仕事をしなければいけないことを認識する。アマチュアは脆弱であることや自分自身に正直になることを恐れる。プロフェッショナルはほとんどすべてのことに対処できると感じる。)

Farnam Street「The Difference Between Amateurs and Professionals」(※日本語訳はブログ著者:中島)

アマチュアの行動やあり方は「恐れ」から出てくること、この視点はある種の真実を伝えているように、ぼくは思う。

「恐れ」を抱いてはいけないということではなく、また「恐れ」を契機としてはいけないのではなく、「恐れ」を行動やあり方が生まれる源泉としてはならないということ。

仕事をすることでも、人に接することでも、そして生きていくことにおいても、それはとても大切なことである。

この短い記事を読みながら、これまで「プロフェッショナル」を追い求めてきたことを思い出し、これからも「プロフェッショナル」を追い求めてゆくことを自分に言い聞かせる。

たとえ今日「プロフェッショナル」であったとしても、明日「プロフェッショナル」でいられるとは限らないから。

「社会」を語りながら個人を見据え、「個人」を語りながら社会を見据えること。- ブログを書いてきていつも念頭にあったこと。

半年以上毎日ブログを書いてきて、ここ2ヶ月ほどの中で、書いてきたことの「総体性・全体像」と「秩序・つながり」のようなものが浮かびあがってきている。...Read On.

半年以上毎日ブログを書いてきて、ここ2ヶ月ほどの中で、書いてきたことの「総体性・全体像」と「秩序・つながり」のようなものが浮かびあがってきている。

ふと、いろいろ書き留めてきたことが、つながるときがある。

ぼくのこの指向性には、二つのことがある。

第一には、人類学者レヴィ=ストロースが言う「秩序づけの要求」という根底的な人間の要求なのか、ぼくはいろいろに考えてきたことを全体像のなかに「秩序」づけようとしている。

そして、第二に、考えてきたことの全体像と秩序づけにおいて、「個人と社会」のそれぞれが視野として獲得されている。

「秩序づけの要求」ということを昨日書いたので、今日は二つめの「個人と社会」の視野ということを書いておきたい。

<個人が最初にいて社会ができあがっているのでもなく、社会があって自分という個人のあり方があるのでもなく>という感覚を小さい頃から、ぼくはもっていたように思う。

それがどこから来たのかはわからない。

でも、そのような感覚があって、その感覚を明確に「言葉化」することを助けてくれたのは、社会学者の見田宗介の著作からであった。

見田宗介の言葉の中から、「自我/主体/アイデンティティ」という問題設定で見田宗介が書いている箇所を、ここでは引いておきたい。

「自分」とは何か。「私」とは何か。「個性」とはどういうことか。「主体性」とはどういうことか。「アイデンティティ」とはどういうことか。このように互いに重なり合いながら、少しずつ異なっている問題群は、学問にとってだけでなく、思考や表現や行動のさまざまな分野にとって、基礎的な問題である。それが主題としてはっきりと問われることがない場合にも、これらの問題にたいする特定の答え方(考え方)が、その学問や思想や芸術や制度の全体の基礎になっている。この基礎がくつがえされると、その学問や思想や学術や制度の全体が崩壊したり、転回や再構成を迫られるような、そういう前提になっている。語られる時も語られない時も、自我や主体やアイデンティティのあるあり方が最初にあって、それを出発点として、社会が組み立てられているのではない。巨視的な「社会」のあり方と個々の「自分」のあり方は、互いに他を前提し合う同じ一つのシステムの相関項として、産出し合い、再産出し合うサイクルをとおして持続し、時にめざましく変容してきた。

見田宗介「序 自我・主体・アイデンティティ」『岩波講座 現代社会学2 自我・主体・アイデンティティ』井上俊/上野千鶴子/大澤真幸/見田宗介/吉見俊哉・編、岩波書店

明晰な文章である。

社会と個人(自分)のあり方は、「互いに他を前提し合う同じ一つのシステムの相関項」であるという認識は、小さい頃からぼくがもっていた感覚に、明確に言葉を与えてくれる。

そして、今、そして今の先にひろがる未来の「社会のあり方」と「個人(自分)のあり方」は、見田宗介が上記の文章を書いた1995年よりも一層めざましく変容してきている。

その変容は、巨視的な「社会」と微視的な「個人」の中間に位置する、家族、企業、団体などにも、当然のことながら及んでいる。

「互いに他を前提し合う同じ一つのシステム」において、それぞれの「相関項」は、しかし、いろいろな緊張をはらみながら、影響し合い、システムを解体しつつシステムを産出するプロセスに、ぼくたちを置いている。

その解体と生成のプロセスにおいて、個人たちは、一方でワクワクし、他方で不安を覚える。

ぼくもワクワクと不安の中で、しかし、未来を予測するのではなく「構想」する視点で、個人の「生き方」(生活する仕方、働き方、協働の仕方など)を模索し、書いてきた。

個人の生き方を考え語りながら、そこの背景に社会の構想を見ている。

あるいは、社会のあり方や構想を考え語りながら、そこの背景に個人の生き方を見ている。

そのようなことを、この半年ほど繰り返し繰り返し行ってきた。

冒頭で述べた通り、その繰り返しの中で、それが全体像と秩序を獲得しつつあるというところに、ぼくは今いる。

その全体像・秩序と内容は、これまで考え実践してきたことの延長線上に描かれることと、また思いもよらなかった仕方で描かれたこととが融合してきている。

その融合されつつある全体像については、またどこかで書こうと思う。

世界に生きてゆくなかで心構えとしての「野生の思考」。- レヴィ=ストロース著『野生の思考』に教えられて。

自分には理解できないような状況や考え方、さらには理解できない「世界」を理解しようとする。...Read On.

自分には理解できないような状況や考え方、さらには理解できない「世界」を理解しようとする。

いろいろな文化や習俗など、世界でぼくが出会うものを理解しようとする。

「それはおかしい」と口に出てきそうになる言葉をおさえて、一歩立ち止まり、そこに流れている「論理」をつかもうとすること。

相手の考え方ということだけにとどまらず、相手という他者の考え方や行動を規定するようなことの「論理」のレベルにて理解をしようとすることを、ぼくは心がける。

そのような姿勢を教えてくれた書のひとつが、人類学者のレヴィ=ストロースの名著『野生の思考』(みすず書房)であった。

15年ほど前に、途上国の開発・発展という問題、南北問題、貧困問題などを追いかけているときに、手に取った。

書名にも冠せられた「野生の思考」とは、「未開と文明とを問わず、すべての人間に開かれている根源的な思考の次元」(『社会学事典』弘文堂)である。

『野生の思考』の中で、次の引用にはじまり、このように語られる箇所がある。

『科学者は、不確実や挫折には寛容である。そうでなければならないからである。ところが無秩序だけは認めることができなし、また認めてはならないのである。…科学の基本的公準は、自然がそれ自体秩序をもっているということである。」(Simpson)

われわれが未開思考と呼ぶものの根底には、このような秩序づけの要求が存在する。ただしそれは、まったく同じ程度にあらゆる思考の根底をなすものである。私がこのように言うのは、共通性という角度から接近すれば、われわれにとって異質と思われる思考形態を理解することがより容易になるからである。

レヴィ=ストロース『野生の思考』みすず書房

「秩序づけの要求」という次元においては、未開思考も文明の思考も、思考形態としては共通している。

「未開」は思考できないのではなく、異質と思われる仕方で思考している。

まったく理解できない「未開の地」であったとしても、そこの社会の中で「秩序づけられた思考形態」がある。

その「思考形態」という「論理」を、つかみだそうとすること。

未開に限らず、異質の文明・文化の世界に中にあっても。

当時、全体を深く読みきれなかった『野生の思考』の中から(それでも)教えられたことのひとつとして、このことが、その後のぼくの「世界で生ききる」ことの姿勢として、ぼくの中に埋め込まれている。

このことを、大澤真幸『<世界史>の哲学:イスラーム篇』(講談社)に出てくる、パキスタンの「職業的乞食」と思われる男のエピソードを読んでいて思い出した。

この男は、小銭を施された際に一言も礼を言わない、というところから始まるエピソード。

詳細はここでは書かないけれど、「イスラーム世界」における「秩序(と思考形態)」を理解しなければ、この謎はとけない。

しかし、言えることは、そこにはきっちりと「秩序(と思考形態)」があることだ。

この男は無礼なのではなく、この「秩序」のなかで、心豊かに生きている。

ぼくたちは、その「心の豊かさ」を視るための<視覚>を手にいれなければならない。

そのようなことを考えながら、『野生の思考』のレヴィ=ストロースにまた学ぶ時期がきたのかもしれないと、ぼくは思う。

<じぶんが準備できたとき>に、「師」はあらわれる。

世界に生きる中では、やはり「宗教」は知っておくこと。- 大澤真幸著『<世界史>の哲学:イスラーム篇』を読み終えて。

香港の南の海上を台風が通過しているとき、大澤真幸著『<世界史>の哲学:イスラーム篇』(講談社)を、ようやく読み終わる。...Read On.

香港の南の海上を台風が通過しているとき、大澤真幸著『<世界史>の哲学:イスラーム篇』(講談社)を、ようやく読み終わる。

思考のひろがりと深さに、まだついていっていない。

しかし、これまで見て学んできた「イスラーム」とは、また違った視点で「イスラーム」を見ることができるようになったことは確かだ。

ぼく自身は特定の「宗教」をもたないけれど、世界を旅し、世界に生きてきた中で「宗教」をより身近に感じてきた。

日本の中にいると「宗教」は見えにくい。

その背景についてはここでは書かないけれど、日本の外に出ると、「宗教」は好き嫌いにかかわらず、自分の生活に顔をだしてくる。

少なくとも、日々の生活の「風景の一部」として、やってくる。

記憶のひとつは、アジアへの旅路で聞くことになった、早朝の(大音量で流れる)イスラームの祈りの言葉である。

西アフリカのシエラレオネでは、キリスト教とイスラーム教などが日々の生活にとけこんでいる。

東ティモールにいたときは、カトリック教徒がほとんどで、ぼくもイベントなどには列席することがあった。

世界各地でいろいろな人たちに出会い、宗教はぼくにとって、「ふつう」のこととなった。

ここ香港でも、TsimShaTsuiには大きなモスクがあり、金曜日に脇の道を通ると、イスラーム教徒の人たちとすれちがうことになる。

宗教が、日常の「風景の一部」となる。

ぼくは、「尊重」の念で、それぞれの宗教を信じる人たちと接してきた。

それから、時間をみつけては文献などで学ぶようにしてきた。

歴史として、社会学として、自己啓発として、それから人と社会の「地層」をさぐるために。

さて、日本人は、イスラーム教については、ほとんど知らない。

社会学者の大澤真幸は、この著書の「まえがき」で、このように書いている。

日本人は、あまりにもイスラーム教を知らない。私はかつて、「キリスト教について知らない程度」の順位を付けたら、日本人はトップになるだろう、と書いたことがあるが(『ふしぎなキリスト教』講談社現代新書)、日本人は、イスラーム教についてはもっと知らない。…

この無知は、しかし、ちょっとした無知、あまりに細かかったり専門的に過ぎるために知らないという類の無知とは違う。現在の地球の人口の、五人に一人くらいは、イスラーム教徒である。これほどたくさんイスラーム教徒がいるのに、重要な国際ニュースの半分近くがイスラームに関係しているというのに、さらにイスラーム教の普及地域と盛んに商取引をしているというのに、イスラーム教についてまったく何もイメージができないのだとすれば、この知識の欠落は、高くつくだろう。…

大澤真幸『<世界史>の哲学:イスラーム篇』講談社

大澤真幸は、イスラーム教を専門としているわけでもなく、また中東研究の専門家でもないが、専門家の「盲点」をつきながら、「イスラーム」ということに立ち向かったのが、この書だ。

「イスラーム」を考える論考でありながら、しかし、視点は、縦横に深く広く貫かれている。

イスラームを通じて、大澤真幸の一生をつらぬくテーマのひとつで(あろう)「資本主義」、そして人と社会という「垂直(縦軸)」に深くきりこむ。

また、キリスト教、ユダヤ教、東洋(中国、インド)など、「比較」を方法とし、「水平(横軸)」に広く、しかし深くきりこむ。

『<世界史>の哲学』の思考は、だから、最初から「シリーズ」(古代篇、中世篇、東洋篇、イスラーム篇、近代篇)で組まれている。

『<世界史>の哲学:イスラーム篇』の目次だけを見ても、このことがわかる。

【目次】

第1章:贖罪の論理

第2章:純粋な一神教

第3章:<投資を勧める神>のもとで

第4章:「法の支配」をめぐる奇妙なねじれ

第5章:「法の支配」のアンチノミー

第6章:人間に似た神のあいまいな確信

第7章:預言者と哲学者

第8章:奴隷の軍人

第9章:信仰の外注

第10章:瀆神と商品

第11章:イスラームと反資本主義

章のタイトルを見るだけでも、思考のひろがりを見ることができる。

『<世界史>の哲学』シリーズをつらぬく問題設定は、「西洋の優位」についてである。

なぜ西洋が優位に立ったのか。

「イスラーム」を通じて考えられることのひとつも、なぜ資本主義はイスラームで起きなかったのか(イスラームの方が資本主義に適しているとも言えるのに)。

このような深い思考に入って読み進めているうちに、おそらく、1年くらい経ってしまった。

それぞれの宗教には、たくさんの「ふしぎ」がある。

普通に、一般的に考えても、なぜそうなのかわからない。

そのような問題群を議論の入り口にする、社会学者の大澤真幸、橋爪大三郎、それから(一部の著作において)宮台真司による「対談本」は、例えば特定の宗教をもたない者にとって「宗教を学ぶこと」のスタート地点としては、とてもよい本である。

●『ふしぎなキリスト教』橋爪大三郎・大澤真幸(講談社現代新書)

●『ゆかいな仏教』橋爪大三郎・大澤真幸(サンガ新書)

●『続・ゆかいな仏教』橋爪大三郎・大澤真幸(サンガ新書)

中国の儒教などにふれている次の書籍にもふれておきたい。

●『おどろきの中国』橋爪大三郎・大澤真幸・宮台真司(講談社現代新書)

これらの著作は、一般的に考えてしまう「ふしぎ」なトピック群を、縦横無尽に議論の俎上にのせる。

そこから、あらゆる方面に「好奇心」が放射されていく、スリリングな議論を展開している。

そして、よりスリリングなのは、そのような議論にふれ、宗教それから人と社会の見方を獲得してゆくことで「世界の見方」が変わっていくことだ。

まるで、かけている<メガネ>を変えるように。

だから、ぼくは学ばずにはいられない。

香港で、続けざまに台風が通りすぎてゆくなかで。- なにげない木々たちの不在から存在を感じること。

香港は、本日(8月27日)、先日の台風の記憶が新しいままに、そしてまだ倒木や施設の復旧が完全ではないなかで、早朝から次の台風の影響を受ける。...Read On.

香港は、本日(8月27日)、先日の台風の記憶が新しいままに、そしてまだ倒木や施設の復旧が完全ではないなかで、早朝から次の台風の影響を受ける。

先日ほどの強度はないけれど、強風が建物をうち、横降りの豪雨に見舞われる。

それにしても、ここ数日、住まいの界隈を歩きながら、先日の台風の強さを感じることになった。

至るところで、木が倒れ、木の太い枝が折れ、木の葉が立ち枯れてゆく。

「台風の強さ」を感じていたぼくは、しかし、同時に悲しさのようなものを覚える。

いつも歩いている歩道の脇の木々を眼にしながら。

ぼくは、そして気づくことになる。

いつも歩いている歩道の木々たちが、どれほど、ぼくの内面を支えてくれていたのかということを。

人は何かを失ったり、なくしたりしてはじめて、その普段の「存在」の大きさを感じる。

それは人であったりする。

しかし、それは自然でもある。

普段なにげなく通りすぎていた道の脇にたたずむ木々が、いつしか、ぼくの内面の風景の、大切な一部となっている。

台風によって、それを失ってみてはじめて、木々の「存在」を深いところで感じる。

人は、環境に左右されないで、自分で物事の解釈をし、どうするかを選択することができる。

しかし、他方で、それでも、環境というものの影響を感じる。

環境を超えてゆくことができることと同時に、環境に生かされている人の存在ということ。

そんなことを考えながら、木々たちへの感謝の気持ちが、ぼくの内面にわきあがる。

社会学者の見田宗介が取り上げている、ジュール・シュペルヴィエールの詩が思い起こされる。

森がある 鳥たちが年々この森にやってくる

森が伐採されて一本の木になってしまうと それでも鳥たちは この一本の木に向って集まってくる

この一本の木も伐り倒されてしまうと それでも鳥たちは この森の不在に向ってたち帰ってくる

見田宗介「近代日本の愛の歴史 一八六八/二〇一〇」『定本 見田宗介著作集 IV - 近代日本の心情の歴史』岩波書店

とても印象的な詩である。

見田宗介はこの詩を取り上げながら、現代日本の若者たちの「愛」のゆくえ(愛の不在)を、深く暖い眼で見ている。

ぼくは、倒れ、立ち枯れ始めている木々を見ながら、「森の不在」にたち帰ってゆく鳥たちの気持ちーもしそのようなものがあればということだけれどーが、少しだけれど感じることができるような気がする。

「森の存在」はそれほどまでに、鳥たちの存在の一部となっているのだということ。

木々や森たちの存在が、どれほど深く、人の存在の一部となっているのかということ。

そして、人は、選択し行動することができることを思う。

「不在」を<存在>に変えることができる。

「森の不在」を<森の存在>に、そして「愛の不在」を<愛の存在>に。

五輪真弓『心の友』に交響する東ティモールの大地と人びと。- シンプルで素朴な世界にひびく音楽。

香港のぼくが住んでいるところの界隈は、数日前の台風によって木々たちが倒され、台風が去って2日経ってからも、通路が木や枝にさえぎられている。...Read On.

香港のぼくが住んでいるところの界隈は、数日前の台風によって木々たちが倒され、台風が去って2日経ってからも、通路が木や枝にさえぎられている。

少し遠くに足を運ぶと、公園のベンチの支えが折れていたり、その他施設も被害を受けているのが目に入ってくる。

そんな風景にも、太陽は何事もなかったように強い陽射しをおくり、青い空がうすい雲をたなびかせて、彼方までひろがっている。

そして、また次の台風が近づいている。

ぼくは、五輪真弓の『心の友』が聴きたくなり、曲をさがして、再生ボタンをおす。

『心の友』のメロディーと歌詞が紡ぐ音の響きが、心身の奥の方に届く。

五輪真弓の『心の友』という曲を知ったのは、東ティモールに住むようになってからであった。

1980年代にインドネシアで『心の友』がヒットし、インドネシア領であった東ティモールにも、曲が流れていたのだという。

なぜ、インドネシアで、五輪真弓の『心の友』がヒットしたのかはそれほどわかっていない。

『心の友』は、五輪真弓のアルバム『潮騒』(1982年)に、アルバムの曲のひとつとして収められている。

当時インドネシアのラジオ関係者が五輪真弓の日本でのコンサートに行き、そこで購入した『潮騒』をインドネシアのラジオで流したことで人気を博したことがきっかけと言われる(参照:wikipedia 五輪真弓)。

ぼくが東ティモールに住んでいた2004年、隣国のインドネシアのスマトラ島沖で大地震が起きた。

ぼくの所属していたNGOは、時間をおかずにチームを送り、緊急支援にあたった。

被災者を支えるために、五輪真弓はインドネシアの歌手デロンと共に歌う「Kokoro no tomo」を収録し、世に放つことになる。

東ティモールでは、一緒にはたらいていた東ティモール人スタッフたちも、それからコーヒー生産者の仲間たちも、『心の友』を知っていた。

より正確には、「知っている」ということ以上に、そこに感情や思いが重ねられているのを感じる。

独立前は、インドネシア占領下にあった東ティモール。

それでも、インドネシアと東ティモールの間にある「大きな垣根」を超えるようにして、あるいはすりぬけるようにして、音楽は人びとの心の中に届いていた。

『心の友』は、それぞれに、字義通りサバイバルの環境に生きなければならない人たちの表面にはりめぐらされた「盾の殻」をつきぬけて、つかの間、シンプルで素朴な人たちのほんらいの姿を浮き上がらせる契機となったように、ぼくには思える。

ぼくは、東ティモールで、ギターで『心の友』のコードを弾きながら、日本語の歌詞を口ずさむ。

この歌とメロディーが、はるか昔から、この土地で育まれてきたような、そんな錯覚を覚える。

社会学者の大澤真幸は、人間の特徴として「大勢が一緒に笑うこと」があり、笑いは共感のメカニズムとして機能することに着目し、笑いが進むと音楽になると考えていると語っている(『<わたし>と<みんな>の社会学』左右社)。

笑いが進むと、音楽になる。

音楽の背後には、対人関係があると、大澤真幸は考えている。

シンプルで素朴な人たちの「共感」が、シンプルな曲である「心の友」を素地に、東ティモールの大地の上で交響したのかもしれない。

「…愛はいつもララバイ、旅に疲れた時、ただ心の友と、私を呼んで…」とサビが歌われる『心の友』の最初は、こう歌いだされる。

あなたから苦しみを奪えたその時

私にも生きてゆく勇気が湧いてくる…

五輪真弓『心の友』

長い旅路の中で自身の苦しみに砕かれながらも、他者の苦しみに気を配り、満面の笑顔を投げかけたであろう東ティモールの人たち。

その笑顔は他者の苦しみを幾分か和らげ、そして「私にも生きてゆく勇気」を与えてゆくなかで、日々立ち上がってきたであろうと、東ティモールの人たちと3年半ほど一緒に暮らしたぼくは思う。

「性善説/性悪説」(利他/利己)に自分なりの「ケリ」をつけて。- 真木悠介の名著『自我の起原ー愛とエゴイズムの動物社会学』と共に生きて。

ぼくたちの日常会話において、「性善説/性悪説」の言説があらわれることがある。...Read On.

ぼくたちの日常会話において、「性善説/性悪説」の言説があらわれることがある。

ビジネスやプライベートの人間関係のあらゆる文脈において、人それぞれに異なる解釈と感覚のもとで、「性善説/性悪説」が語られる。

「性善説」は中国の孟子により説かれ、その後、荀子によって「性悪説」が説かれたという。

現代においては、もともとの「説」と解釈が脱色されて、内容としては、いわば「性善/性悪」の部分のみが語られたりする。

人は、自身の生きられる切実な経験をもとに、論理的な根拠もなく、「自分は性善説(あるいは性悪説)を信じている」などと言う。

「日常の生きられる経験」は切実だから、語る相手にどうこう言うものではなかったりする。

ぼくはそのような会話に「出口」がないままに、しかし、問題への関心だけは失うことなく、学んできた。

ぼくが、この「性善説・性悪説」という問題に、自分なりの「ケリ」をつけることができたのは、真木悠介の名著『自我の起原ー愛とエゴイズムの動物社会学』(岩波書店)を読んでからであった。

「性善/性悪」ということは、つきつめていくと、この書の副題にあるように「愛/エゴイズム」の問題にぶつかる。

言葉を変えると、「利他性/利己性」の問題である。

人間関係や社会の問題の多くも、つきつめてゆくと、ここに落ちてくる。

しかし、真木悠介の『自我の起原』は、「性善説・性悪説」に対して直截に答えるものではない。

…とりわけ明記されるべきことは、この探求が、人間の「本性」は利己的であるとか、利他的であるとかいった結論を引き出すためのものではないということだ。むしろ、現代の生物科学の進展の指し示している真にスリリングな展望は、この「利己/利他」という古来からの問題設定の地平自体を解体し、われわれの<自己>感覚の準拠をなしている「個体」という現象の、起原と存立の機制とを明るみに出してしまうということである。

真木悠介『自我の起原』(岩波書店)

真木悠介の方法論のひとつである<問題を裂開すること>を、倫理・道徳上で語られる「利己/利他」という解決できない問題に適用している。

そして、真木が指摘しているように、「現代の生物科学」の通路を通じて到達していることは、さらに明記されなければならない。

つまり、孟子や荀子が立てたような「性善説/性悪説」、あるいは人の「利他/利己」という問題の立て方自体を<裂開>すること、かつ、これまでの「倫理学・道徳などの通路」ではなく、「現代の生物科学」をつきつめてゆくことを方法としている。

この書には「世界の見方」を変えるようなポイントがいっぱいにつまっているけれど、結論的に述べるとすれば、ひとつには、人間という「個体」の利己性は絶対的なものではなく、生物のメカニズムのなかに、利己性を乗り越える契機があることである。

真木悠介は、リチャード・ドーキンスの「利己的な遺伝子」理論(ドーキンスの著作で有名になったが、生物学的にオーソドックスな理論)を徹底的につきつめていく中で、ドーキンスが到達した地点を論理的に乗り越えている。

ドーキンスは「遺伝子(生成子)レベルにおける利己性」と「個体レベルにおける利己性」を混同しているとし、「利己的な遺伝子」理論は、むしろ生物の個体レベルでの「利他性」の契機をもっている。

…つまり遺伝子の「自己複製」という論理は、個体水準の「利己性」を発現することもあるし、「利他性」を発現することもある。どちらにしても個体は「自己目的」でなく、つまり原的に「利己的」な存在ではなく、その外見上の「利己」「利他」を分岐して発現せしめる原的な動因自体は、個体にとっては他なるもの、個体というシステムの水準の外部に存在するものである。…

真木悠介『自我の起原』(岩波書店)

それから、この著書の二つ目に明記すべき結論は、世界は「誘惑の磁場」であるということ、また「カイロモン的な存在」ということ。

このことを、ドーキンスの「延長された表現型」理論から導き出している。

「延長された表現型」とは、遺伝子(生成子)の働きかける作用は、個体を超えて、他の個体を含む外界にまで及ぶということである。

ビーバーがつくるダムも、ビーバーの遺伝子の「表現型」というわけだ。

ダムなどのような環境だけでなく、他の生物の存在や行動ということもあり、他の生物の存在や行動を操作して活用する。

例えば、カッコウのヒナを育てるヨーロッパヨシキリという鳥の行動は、カッコウの遺伝子の「延長された表現型」とされる。

生成子が自分のサライである個体だけでなく、他の個体を含めた世界の全体に働きかけあっている、という認識が、「延長された表現型」という卓抜な発想の理論的核心である。生成子が他の個体に働きかける最もすぐれた方法は、働きかけられる他個体が歓びをもって、すなわち能動的な「熱意」をもって、利他行為を行ってくれるように形成することであった。…

「延長された表現型」のコンセプトの帰結は、わたしたちの身体が<他者>たちのためにもまたつくられてあるということである。

真木悠介『自我の起原』(岩波書店)

遺伝子の「延長された表現型」ということの中に、個体の「利己性」を超える契機が存在している。

この議論の末に、真木悠介は、個体が個体に働きかける究極の仕方が「誘惑」である(他者に歓びを与えること)とし、同種だけではなく異種間をもつらぬく「誘惑の磁場」というコンセプトを提示している。

人間は動植物からも「誘惑」されており、この異種間の調和のさまざまな物質や現象という「カイロモン」を生きているという意味で、「カイロモン的存在」とされる。

真木悠介の名著『自我の起原』は、1993年の発刊から24年ほどが経過し、そしてぼくがこの書を手にとってからも17年ほどが経っている。

これほどに根源的な思考につらぬかれ、論理が徹底し「完成」され、そして美しい本を、ぼくは他に見たことがない。

ぼくにとっての「性善/性悪」「利他/利己」という問題を、思ってもみなかった仕方で「ケリ」をつけてくれた書であると共に、今も読むたびに、新たな開放感と気づきをぼくに与えてくれる。

現実の社会においては個体レベルでの「利他/利己」は人間社会の重層性によってさらに複雑な経路を通って発現してくるけれど、ぼくたちの内奥に、自己を裂開してしまう構造が装塡されていることに、ぼくは開放感を得る。

真木悠介自身が小さい頃から抱えてきた「エゴイズムの問題」をぼくも悩んできて、しかし、この書が切り拓く世界に、ぼくは解き放たれる。

そして、この書が切り拓いてみせてくれたことは、ますます大切になってきているし、「次なる時代」(安定平衡的な時代)の生きることの基礎となる論理とイメージを、確実に宿しているように、ぼくは思う。

香港で、台風の過ぎさった後に考える「進化論」。- 木々が倒れ枝々が折れている傍らで咲く「花」。

香港は、2017年8月23日に、香港天文台(気象庁)が「台風シグナル10」を発令した。台風のシグナルの最上位にくる警告だ。...Read On.

香港では、2017年8月23日に、香港天文台(気象庁)が「台風シグナル10」を発令した。

台風のシグナルの最上位にくる警報だ。

言葉としては、「ハリケーン(Hurricane)」と名づけられている。

ビジネスがとまり、株式市場が閉じ、飛行機もキャンセルされるなど社会への影響も大きく、ニュースは40億香港ドル(約560億円)から80億香港ドル(約1100億円)の損失を告げる。

一夜明けて見る、木々が根こそぎ倒れ、枝々が折れている風景に、昨日の強風と激しい雨の威力をみせつけられる。

共生系としての森の木々はそれでも台風をうけとめたようだけれど、例えば、人工的に一本一本植えられた木々たちのいくつかは強風に耐えきれなかったようだ。

他方で、人工的に、花壇に植えられている花たちは、いつもと変わらない姿をみせている。

ビルの壁や垣根や木々に守られる形で、木々よりもはるかに「弱い」花たちが、そこに強く咲いている。

その姿を見ながら、ぼくは「進化論」のことを考える。

20年ほど前から、ぼくのテーマとして、人や社会の「成長」や「発展」がおかれていて、それと並行する形で「進化」に関する文献を読んできた。

中でも、とりわけ、真木悠介『自我の起原ー愛とエゴイズムの動物社会学』(岩波書店)は、ぼくの好奇心をひらいてくれた。

この著作に触発されて、大澤真幸は『動物的/人間的:1. 社会の起原』(弘文堂)を書いている。

大澤真幸は、この著作の中で、古生物学者であるデイヴィッド・ラウプの進化論から、進化というのは出来上がったものではなく、常に「適応へのプロセスにあること」を導いている。

ラウプの進化論は、正攻的な進化論ではなく、「絶滅」の視点から進化を考えるものとなっている。

「絶滅」のシナリオには、三つのパターンがあるという。

- 「公正なゲーム(fair game)」

- 「弾幕の戦場(field of bullets)」

- 「理不尽な絶滅(wanton extinction)」

一つ目の「公正なゲーム」は、「進化論」として一般的にイメージするもので、繁殖において有利な遺伝子をもっている種が生き残り、不利な遺伝子をもっている種が絶滅に至るというものである。

二つ目の「弾幕の戦場」は、たまたま運が悪い生物が絶滅に至るというシナリオである。

戦場で無差別に撃たれる弾丸(天体との衝突、火山噴火などの状況)のもとに絶滅するか否かは、生物的な優劣の差ではなく、運の問題である。

三つ目の「理不尽な絶滅」は、上記二つを合わせたようなところにある。

大澤真幸は、白亜紀の天体衝突による地球規模の寒冷化で絶滅した生物の中で生き残った「珪藻類」の例を挙げている。

珪藻類は、海流の影響で栄養分がとれない季節に「休眠する能力」をもっていて、それが地球規模の寒冷化という環境において役立ったという。

これが、前の二つのシナリオとどう違うのか。冬眠の能力が環境に適応的だったと解釈すると、第一のシナリオに回収できるように思える。しかし、珪藻類の冬眠の能力は、天体衝突に備えて進化してきた性質ではない。それは、もともと、湧昇流の季節的な変動に対応して進化してきたものである。ゲームのルールが偶発的に変わってしまったのだが、たまたま、前のゲームのために発達させていた能力が、後のゲームでも役立ったのである。こういうやり方で勝利者が決まったとき、われわれは、これを「公正なゲーム」だとは感じないだろう。「珪藻類は適応的な性質をもっている」とは言えない。そうではなく、ルールの変更の後に遡及的に、珪藻類は適応的だったと見なされるのだ。

大澤真幸『動物的/人間的:1. 社会の起原』(弘文堂)

地球環境は、常に「変化」の内におかれている。

だから、進化の「適応状態」があるのではなく、常に「適応へのプロセス」の中に、生物は生きている。

真木悠介は、進化というのは適応をめざしている「試行錯誤の連続」だと言っている(『<わたし>と<みんな>の社会学』太田出版)。

生物の「多様性」の本質はそこにあるという。

そのようなプロセスの中で、ときに「ゲームのルール」が大きく変わってしまうことがある。

木々が倒れ、枝々が折れている中で、花壇の中で美しく咲く花たちを見ながら、木々や花たちの環境というゲームのルールは人間によって変えられてきたことを、ぼくは考える。

そして、人間社会も「ゲームのルール」が大きく変わることがある。

現代という「過渡期」は、「ゲームのルール」が書き直されている/いく時代だ。

新しい時代に、ぼくたち一人一人がそれぞれに違った仕方で「花」を咲かせることができるとよいと思う。

ただし、人はその人生において「試行錯誤の連続」に生きている。

そのことが、人の「多様性」をつくってもいる。

その多様性の中で、「花」は今日咲くかもしれないし、明日咲くかもしれない。

ぼくたちにできるのは、日々の「試行錯誤の連続」を、豊饒に生きてゆくことである。

台風が通り過ぎたばかりの香港で、ぼくはそのようなことを思う。

大澤真幸著『動物的/人間的:1. 社会の起原』。-「人間とは何か」という探求がひらく視界。

「人間とは何か?動物との関係において、人間とは何か?」という果てしない探求への挑戦の書の一冊目である、大澤真幸著『動物的/人間的:1. 社会の起原』。...Read On.

「人間とは何か?動物との関係において、人間とは何か?」という果てしない探求への挑戦の書の一冊目である、大澤真幸著『動物的/人間的:1. 社会の起原』。

後述するように、シリーズ4冊の最初の著作である本書は、約140頁ほどとコンパクトだけれど、思索の深さにおいては、どこまでも深くいこうとする本である。

社会学者である大澤真幸の師である見田宗介の名著『自我の起原』に深く触発され、『自我の起原』がきりひらいた地点と視界を継承的にひろげてゆく思索だ。

『動物的/人間的』と題される思索は、次のようにシリーズ化され四分冊となっており、本書はその第I巻である。

第I巻: 社会の起原

第II巻:贈与という謎ー霊長類の世界から

第III巻:社会としての脳ー認知考古学と脳科学の教訓

第IV巻:なぜ二種類(だけ)の他者がいるのかー性的差異の謎

編集者との「執筆の約束」から10年以上かかって、ようやく第I巻が、2012年に世に放たれた(その後はまだ発刊されておらず、大澤真幸の「挑戦」が続いているものと思われる)。

第I巻目である『動物的/人間的:1. 社会の起原』の目次は次の通りである。

【目次】

第1章:生成状態の人間

第2章:原的な否定性

第3章:動物の社会性

第4章:<社会>の起原へ

社会学、哲学、進化論生物学、動物行動学、霊長類学、自然人類学などを横断しながら、すべての知を規定している究極の問いである「人間とは何か?」という人間の本質に迫る論考が構築されていく。

その探求のひとつの導きとして、人間の<社会>が、動物の「社会」との差異のなかで照らされる。

この本を「まとめること」は、まだぼくにはできないし(大澤真幸自身による「小括」も5頁ほどにわたっている)、あるいはすべきではない。

それほどに思索は深く、簡単にまとめることで、誤った理解を誘発してしまう危険性もある。

だから、ぼくの印象に残ったところのひとつを、ここでは挙げておきたい。

第4章において、人間の<社会>がいかに可能かということの考察のなかで、「仰向けに寝る赤ちゃん」という箇所がある。

人間の<社会>の起原を考えるうえで、動物との関係を考えるうえで、「赤ちゃんと親との関係」に注目することをヒントのひとつとしている。

ここで注目される「事実」は、人間の赤ちゃんは仰向けに寝る、ということ。

そして、仰向けに寝ても安定しているのは、人間の赤ちゃんだけだという。

ほとんどの動物は仰向けに寝ることができず、少しできたとしてもすぐに寝返ってしまう。

大澤真幸は「人間的な他者との関係の性質」を、「仰向け寝」に見て、「なぜ、他の動物は仰向けに寝ることはできないのか?」と、問いをすすめていく。

それは、個体の生存にとって危険だからである。

お腹の側には重要な臓器があり、それを外界にさらすことは危険だ。

その観点から、人間だけが、あえて「弱さ」を外界にさらす姿勢をとる。

なお、チンパンジーなどの類人猿の赤ちゃんは、仰向けにすると、母親の身体にしがみつこうとする。

仰向けになるということは、この母親との密着性が離れるということになる。

そこから、大澤真幸が注目するのは、母親の身体から離れることで、「眼と眼が合うこと」だ。

大澤真幸はここでこう語っている。

今、問うべきは、眼とは何か、ということである。見つめ合うことになる、その眼とは何か?眼は、本来、何のためにあるのか?…眼は、食物を探すため、獲物を探すために発達した器官である。だから、眼で捉えるということは、本来、攻撃的な意味をもっている。…

ところが、人間のみが、本来、敵意や攻撃、さらに憎悪の態度でもありうる、他者の眼を眼差すということで、同時に、親密さや情愛を表現することができるのである。…仰向けの赤ちゃんの眼を見て、赤ちゃんをあやすということに、眼と眼の間の、こうした「人間的な」関係の原点がある。赤ちゃんは、あえて他者から攻撃を受けやすい、仰向けという脆弱で無防備な態勢をとることで、他者から親密な眼差しを引き出しているのである。

大澤真幸『動物的/人間的:1. 社会の起原』(弘文堂)

また、人間だけが「白い白目」を持つことを、大澤真幸は指摘している。

白目は「何を見ているか」をさとられやすくさせ、動物にとっては生存にかかわるのだという。

人間の赤ちゃんの「仰向け寝」の考察は、ぼくをひきつけてやまない。

大澤真幸は、この考察の行き着く先を、次のように書いている。

「仰向け寝」を手がかりにした、こうした考察は、人間における、他者との関係の特徴がどこにあるのか、ということを明らかにしてくれる。人間は、他者から離れることにおいて、他者に近づくのである。他者を遠ざけることを通じて近づくのだ。あるいは、見つめあう眼の関係がよく示しているように、人間は攻撃性において親密性を、憎悪において愛情を表現している。人間にとって、他者とは、まずは遠ざかるものである。…

…人間は、生きるために、他者(の助け)を必要としているとして、にもかかわらず、その他者からまずは距離をとる。…ここには、本源的な社会性からの明らかな逸脱があり、<社会>へと向かう一歩が孕まれていると言えるのではないか。

大澤真幸『動物的/人間的:1. 社会の起原』(弘文堂)

「人間とは何か」という探求など必要ない、と言う人もいるだろう。

そんなこと考えなくても生きていけるし、あるいはもっと日々の「生活」が大切であるということもある。

しかし、大澤真幸が言うように、この問いは、一見そうではないように見えて、さまざまな知(素粒子の研究から金融政策の効果まで)がそこに収斂していくような問いである。

そして、いつか、ぼくたちの生きる道ゆきのなかで、必ずやってきては、ぼくたちを立ち止まらせるような問いである。

社会学者の見田宗介は、人間を「重層的にみること」の大切さを繰り返し語っている。

現代の人間は「重層的」な存在(生命性・人間性・文明性・近代性・現代性を帯びる存在)である。

ぼくたちは、誰もが、重層的な存在なのだ。

大澤真幸は、そのことを胸に、生命性から人間性の論理的な「橋渡し」を、この本のなかで果たそうとしている。

そして、見田宗介が到達した地点である、人の「相克」(だけでなく)また「相乗」の双方の契機が、ともに人と社会にあらかじめ仕掛けられていることを、大澤真幸も異なる角度から照射している。

このような根源的な問いと探求は、それ自体ぼくたちの本質に根ざす希求であると共に、これからの「新しい時代」を構想し、展開していく上で、一層大切なことであると、ぼくは思う。

少なくとも、それらはぼくの生にとって大切な視界をひらいてみせてくれている。

世界をまっすぐにみることの「気づき」。- W・ユージン・スミス、亀山亮、石牟礼道子の<視覚>。

「気づかせることが唯一の強さだ」。写真家W・ユージン・スミスの言葉を、ぼくは写真家の亀山亮の写真ドキュメンタリーから知り、印象付けられた。...Read On.

「気づかせることが唯一の強さだ」

写真家W・ユージン・スミスの言葉を、ぼくは写真家の亀山亮の写真ドキュメンタリーから知り、印象付けられた。

亀山亮『アフリカ 忘れ去られた戦争』(岩波書店)の「あとがき」に置かれた、亀山亮が大切にする言葉。

W・ユージン・スミスの写真は「水俣」の惨状を切り取ったものが、小さい頃のぼくの脳裏にもやきついている。

ユージン・スミスの生い立ちをみていたら(※参照:wikipedia「ユージン・スミス」)、第二次世界大戦でサイパン、沖縄、硫黄島などへ戦争写真家として赴き、沖縄で砲弾により負傷していることを知る。

時を経て、「水俣病」の実態を写真におさめ、座り込みにも参加したという。

1972年にチッソ工場に訪問したときには、暴行を受ける事件にまきこまれ、カメラが壊され、そして片目を失明している。

それから30年後の2000年、亀山亮はパレスチナで、イスラエル軍の撃ったゴム皮膜弾が左目に当たり、片目を失明した。

彼は「海外に出た初めの頃」のことを、次のように書いている。

海外に出た初めの頃は、ただひたすら他の世界を見たかった。また日本の鵺のような実体がない場所に、うんざりしていた。いち早く脱出したいと思っていた。自分自身も変えたかった。頭で理解するのではなく肉体で感じたかった。…

亀山亮『アフリカ 忘れ去られた戦争』(岩波書店)

ぼくと同年代の亀山亮もぼくも同様の「衝動」を感じながら海外に出て、彼は「写真で何ができるか」を問いながら「写真」に生き、ぼくは「開発とは何か」を問いながら「国際支援」へと生きることの舵をきった。

そして2003年、亀山亮とぼくの人生が、シエラレオネで交差することになったのだ。

彼はその後も、「気づかせることが唯一の強さだ」の生き方をおいもとめるように、メキシコ、アフリカ、沖縄などで写真をとりつづけている。

カメラのピントを合わせるために失明していない右目を使い、もう片方の目で「気づき」への渇望を欲する現実へと<感覚の焦点>を合わせながら。

作家の石牟礼道子は「水俣」と共に生きてきた。

その石牟礼道子の目がほとんどみえなくなったころのエピソードを、真木悠介が書いている。

人づてに聞いた話だけれども、石牟礼道子さんの目がほとんどみえなくなったころ、水俣の告発する会のある集会の終わったあとで、若い人たちがワイ歌など歌っていると、石牟礼さんが一人細い声で、童謡かなにかを歌っている。いつともなく他の人たちが歌うのをやめて、その声に聴きいっていると、石牟礼さんがふと、一人ずつ私の方に顔を向けて、いっしょに歌ってくださいと言って、それから順番に一人ずつ、デュエットで歌っていったという。

真木悠介『気流の鳴る音』(ちくま学芸文庫)

このエピソードを聞いたときに感じたことを、「全く私の独断として読んでほしいのだけれど」と断りながら、真木悠介は次のように書いている。

…そのとき私には石牟礼さんが、死ということを感覚しておられるように思われて仕方がなかった。自分がもうすぐ死ぬということではなくて、私たちすべて、やがて死すべき者として、ここに今出会っているということのふしぎさ、いとおしさである。

真木悠介『気流の鳴る音』(ちくま学芸文庫)

ぼくもときおり、ふとしたときに、「私たちすべて、やがて死すべき者として、ここに今出会っているということのふしぎさ、いとおしさ」としか言いようのないような感覚を覚えることがある。

このような感覚に包まれるとき、人も世界も、いつもとはちがった様相をぼくにみせてくれる。

そのような<視覚>を、闇にまっすぐに対峙してきたW・ユージン・スミス、亀山亮、石牟礼道子が、差し出してくれている。

ぼくの中に根をはって生きる「西アフリカのリベリア」。- リベリアに「光」をあてて。

西アフリカのリベリア国とニューヨークを舞台とした映画『リベリアの白い血』(原題『Out of My Hand』)が8月5日より日本で公開されているようだ。...Read On.

西アフリカのリベリア国とニューヨークを舞台とした映画『リベリアの白い血』(原題『Out of My Hand』)が8月5日より日本で公開されているようだ。

ニューヨークを拠点とする日本人監督の福永壮志による作品。

ゴム農園で働くリベリア人男性が、移民としてニューヨークに渡り、そこでさまざまな問題に直面してゆく。

西アフリカのリベリアは、ぼくの<内面のグローバル地図>に強く刻まれている国のひとつだ。

リベリアは、シエラレオネの東隣の国(首都モンロビア)。

アメリカで解放された黒人奴隷たちが移住し、1847年に独立建国された国だ。

1989年から2003年にわたって内戦がつづいた。

ぼくは、その最終年2003年に、ちょうどシエラレオネにいた。

そして、ぼくのシエラレオネでの最初の仕事は、リベリア難民たちのキャンプ運営の補佐であった。

リベリア内戦では、約14年間に、27万人が亡くなり、79万人の難民が発生したといわれている。

難民が向かった先のひとつが、隣国シエラレオネであった。

当時、シエラレオネも内戦が終結したばかりである。

国連難民高等弁務官(UNHCR)のもとで、国際NGOが共同でキャンプ運営にあたっていた。

その中で、ぼくが所属していたNGOは、国連機関と他の国際NGOと共に、5,000人規模のキャンプ二つを管理していた。

だから、ぼくは、リベリアの人たちとも日々を生きていたのだ。

映画『リベリアの白い血』のことを知ったのは、写真家の亀山亮の告知であった。

亀山亮と出会ったのは、シエラレオネのコノにおいてであった。

ぼくは、コノ地区の事務所にうつっていて、その時、アフリカ3国(シエラレオネ、リベリア、アンゴラ)をまわっていた亀山亮がシエラレオネのコノに写真撮影にきていたのだった。

シエラレオネのあとに、亀山亮は内戦が激化するリベリアに旅立っていった。

リベリアの首都モンロビアでは停戦がくずれて、戦闘が激化した。

銃声や爆発音が響き、迫撃砲がとんでいた。

シエラレオネのスタッフたちもぼくも、亀山亮のことが心配であった。

ぼくはそれからシエラレオネをいったん離れるため、首都フリータウンの空港にいた。

テレビにうつるリベリア内戦の状況をぼくは空港の椅子にすわって見ていた。

そのとき、ぼくの名前を呼ぶ、懐かしい声が聞こえ、そこには亀山亮がいた。

彼から聞くリベリア内戦の状況に、ぼくは言葉を失った。

後日、そのときに撮られたリベリア内戦の状況を、亀山亮の写真ドキュメンタリーの写真と文章にみることになり、再び言葉をうしなうことになる。

映画『リベリアの白い血』は、今ここ香港では観ることができないけれど、ぼくは、ここ香港で、亀山亮の写真ドキュメンタリー『アフリカ 忘れ去られた戦争』(岩波書店)を再びひらく。

そのようにして、リベリアに「光」をあてる。

ぼくは、忘れていない。

リベリアの内戦と、リベリアの人たちを。

亀山亮は写真ドキュメンタリーの「あとがき」に、こんな言葉を置いている。

「気づかせることが唯一の強さだ」

写真家W・ユージン・スミスの言葉を大事にしたい。

亀山亮『アフリカ 忘れ去られた戦争』(岩波書店)

気づかせることが唯一の強さ。

リベリアを直接に知り、リベリアの人たちとあの日々を生きたぼくに、この言葉が重くのしかかってくる。

一歩として、このように文章で、リベリアに「光」をあてる。

「彼らの闇からの魂の叫びが、本当に僕たちに届く日」(亀山亮、前掲書)に向かって。

香港で、飲食店の「座席」から考える人と社会。- 「一人用の席」が増えたこの10年の変遷のなかで。

2007年に、東ティモールから香港にうつってきて、はじめのころに思っていたこと。...Read On.

2007年に、東ティモールから香港にうつってきて、はじめのころに思っていたこと。

飲食店の「座席」において、「一人」での来店を想定した座席が見つからなかったことである。

例えば、「一人」で座ることを想定した座席は、ひとつに「カウンター席」がある。

1994年から2002年にかけて、ぼくは東京や関東圏で生活をしながら、廉価な食事を提供するような飲食店にはだいたいカウンター席のようなところがあって、一人でも気軽に入ることができた。

香港の「都会」には、そのような席が普通にあると思っていたから、最初のうちは結構とまどったものだ。

「二人席」はもちろんあるけれど、それでも数は比較的限られ、そして混んでくると否応がなく「相席」として使われるのである(「相席」から考える人と社会も面白いものだが、またの機会に書きたいと思う)。

一番多かったのは「四人席」の形式であったと記憶している。

「四人席」に一人で座って食事となると、混んでくると、より高い確率で「相席」になるような状況であった。

日本では「相席」は一般的ではないから、当時も、そして今でも、違和感はぬぐいきれない。

そんな「情勢」が変わったのは、ここ5年くらいのことだ。

香港の飲食店の店舗が改装されると、そこには、一人客用にカウンター席がつくられ、また二人席も増えていた。

二人席は状況によって、つなげて四人席にもできる。

ちょうどその頃だったと思うのだけれど、一人で食事をする人たちが心なしか増えてきていた時期でもあった。

それまでは、家族やグループで食事をするのがデフォルト的であったのが、<情勢地図>が変遷をとげているようであった。

ぼくの勝手な感覚だけれど、それまでは一人で食事をすることが肩身の狭いような状況であった。

より正確には、「一人で食事をすること」はぼくにとっては全然問題ないのだけれど、一人を想定していないような座席配置の飲食店に入るのは、来てはいけないような感覚が湧き上がったりしたことが、最初のうちは時々だけれどあった。

それが、<情勢地図>の変遷のなかで、「普通のこと」のようにもなってきたのだ。

良い・悪いということは別にして。

その背景には、香港の経済成長もあるだろう。

リーマンショックのインパクトをはねのけるようにして、香港の経済は2008年頃から2015年ほどにかけて拡大してきた。

ぼくの「感覚」では、日本のバブル期のような状況であった。

それは、香港の「都市化」を進展させ、香港の中心部だけでなく、香港の中心から少し離れた地域の発展を進展させてきた。

さらには、「スマートフォン普及」という社会現象も接続している。

スマートフォンは、「一人であること」を推進するような側面もある。

スマートフォンを片手に動画などの世界に一人ではいっていくこともあれば、他方、スマートフォンを媒体にして、一人でいながらそこにはいない「誰か」とコミュニケーションをとるということもある。

このような経済社会の進展のなかで、人そのもの、それから人と人との関係も変遷をしてきたのだ。

社会の「内部」にいると、なかなか見えにくい事柄が、異文化という相対性の只中にいることで、逆に「見える」ようになることの例のひとつである。

しかし、表層において「見える」ことだけでなく、深い地層において、香港の「人と社会」がどのような基底的な変化を要請され、変遷し、さらにどこへ向かってゆくのかということについては、より精緻な情報収集と分析と仮説と観察が必要である。

ぼくのなかにはある程度考えていることがすでにあるけれど、そのことの言語化については時間もかかるため、今後の課題のひとつとしておきたい。

「人」によって選ぶ<映画>を観る歓び。- Aamir Khan主演の映画『Dangal』を観た後に。

観る「映画」を選ぶときにどのように選ぶかは、それぞれの人の自由だし、いろいろあってよいと思う。...Read On.

観る「映画」を選ぶときにどのように選ぶかは、それぞれの人の自由だし、いろいろあってよいと思う。

ヒットしているから、人にすすめられたから、たまたま映画館の前で気になったからなど、実際にいろいろだ。

Star Warsのように、シリーズで見続けるということもある。

そんななかでも、「人」によって選ぶ映画というものがある。

例えば、スピルバーグやクリストファー・ノーランは観ることにしているなど、映画ディレクターで選ぶということもある。

トムハンクスなど、主演などの出演者によって選ぶ仕方もある。

あるいは、映画音楽、例えば、Hans Zimmerが音楽担当であれば観るということもあるかもしれない。

このように、「人」によって選ぶ映画というものがあり、それはやはり、とりわけ特別な歓びであったりする。

ぼくにとって、彼ら・彼女らのうちのひとりとして、インドの映画俳優・ディレクター・プロデューサーである「Aamir Khan」がいる。

はじめて観た彼の映画は、『3 Idiots』(2009年)であった。

映画の公開期間がとても短い、ここ香港で、(きっと記録的に)長い期間にわたって上映されていた映画であった。

映画のストーリーはもとより、Bollywoodのリズム、演技、面白さ、そして、それらをつきぬけて伝わってくる「社会的なメッセージ性」に、ぼくは完全に心をうばわれてしまった。

それから、彼のディレクターとしてのデビュー作品であり主演でもある映画『Taare Zameen Par』(2007年)に遡って、ぼくは観る。

失読症の子供と、Aamir Khan演じる美術の教師とのドラマにひきこまれ、そして「Aamir Khan」は完全にぼくのなかに刻まれることになった。

だから、Aamir Khan主演の映画『PK』(2014年)が公開されたときは、迷わず、ぼくは映画館に足を運ぶことになった。

地球に降り立った人間の姿のエイリアンを、Aamir Khanが演じた映画『PK』にも、やはり「Aamir Khan」が確かに刻まれていた。

このサイエンス・フィクション的なコメディーのなかにも、社会的なメッセージ性や生きることの本質が、きっちりと映画の素地をつくっている。

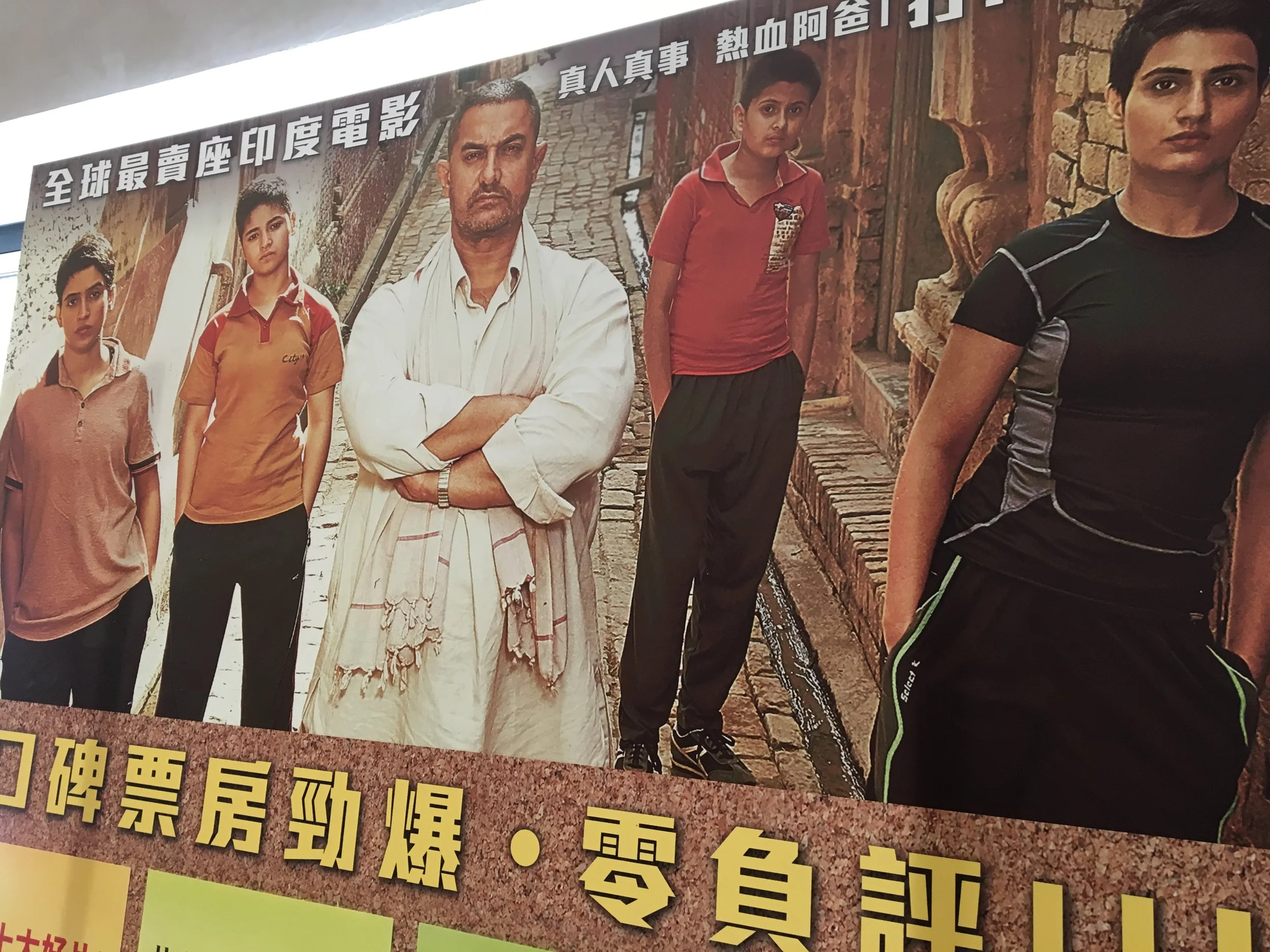

そして、映画『Dangal』が2016年に上映が開始され、ここ香港でも2017年8月から上映されている。

『Taare Zameen Par』も『3 Idiots』も『PK』も、普通の映画に比べ長く、150分から170分の上映時間であり、『Dangal』も同様に161分の上映時間である。

香港の批評家は『Dangal』は少し長く20分はカットしても物語的に問題ないと述べているけれど、ぼくはそうは思わない。

161分に、ドラマがつまっている。

Dangalとは「レスリング」のことであり、この映画は、インドの女性レスリングの実話にインスピレーションを得てつくられている。

レスリングの元ナショナル・チャンピオンであり、生活のために今は夢をあきらめた父親をAamir Khanが演じている。

夢をたくそうと「息子」を望んでいたが、授かったのはいずれも「娘たち」であった。

夢をあきらめかけていたが、ひょんな出来事を契機に、男性社会のインドであるにもかかわらず、娘たちに夢をたくし、レスリングを教えることから、物語は展開していく。

そこには、やはり、「Aamir Khan」なるものがあって、ぼくは楽しみと感動とともに、たくさんの学びを得た。

映画であっても、ミュージシャンであっても、作家であっても、「人」によって選ぶ作品を楽しむ歓びがある。

その「歓び」は、いろいろな理由で「惹きつけられる」という歓びである。

そして、「人」が、作品をつくるということの経験を通じて、「(何かを)乗り越えようとしている/乗り越えられようとしている」のであれば、ぼくたちは、そこからたくさんのことを学ぶことができる。

そこには、一緒に成長していくような感覚がある。

映画や、音楽や、文章を通じて、たしかに、そのような感覚を得る。

そのためには、日々の日常において、ぼく自身も学びと成長を生きていることが、前提条件のようにある。

映画や音楽や本といった作品を選ぶ際に、そのような「人」が自分のなかに刻まれていることは、生きていくことの歓びのひとつだ。

Aamir Khanは、映画『Dangal』の撮影において、レスリングをしていたころの「若い姿」と年を重ねていく「父親の姿」の二役を演じている。

前者は「引き締まった身体」であり、後者は「お腹がたるんでいる身体」である。

映画はほとんどのシーンが、後者は姿ですすんでいく。

この映画撮影のために、50歳を超えているAamir Khanは、両方の身体を実際につくる。

「お腹がたるんでいる身体」をつくり、それで撮影をまずひととおり終わらせる。

それから、確か半年ほどかけて「引き締まった身体」を死に物狂いでつくり、撮影にのぞんだ。

それは、この仕事にかける執念である。

そんな「仕事への姿勢」がのりうつったかのように、他のキャストたちも、レスリングというスポーツを自分にインストールしている。

ぼくのなかに、そのような「仕事への姿勢」がすみこんでいく。

だから、次も、「Aamir Khan」という人生の標識がぼくの前にあらわれたら、迷うことなく、ぼくはその標識の前でたちどまって、眼と耳をかたむける。

ぼくの耳には、映画『Dangal』の挿入歌のフレーズ、「Dangal、Dangal ♫」が鳴り響いている。

その響きを背景に、Aamir Khanの強いまなざしが、ぼくに投げかけられている。

異なる「時間の流れ」の間隙で、仕事をすること。- 「タイム・トラベラー」として世界で生ききるということ。

それぞれの社会に流れる<時間>、つまり人びとの振る舞いや動き、人と人とのやりとりなどのに感じられる総体としての<時間>は、それぞれの場所で異なって現れる。...Read On.

それぞれの社会に流れる<時間>、つまり人びとの振る舞いや動き、人と人とのやりとりなどに感じられる総体としての<時間>は、それぞれの場所で異なって現れる。

ブログ『異なる「時間の流れ」の中に身をおくこと。- 世界は「いろいろ」に現象する。』(8月16日)にて書いたように、例えば「海外」という異なる社会に身をおいたときに、その社会の「時間の流れ」は、いろいろに感じられる。

それは、ぼくに「感覚としての自由」を与えてくれる。

しかし、他方、現実問題として、異なる社会の間で「仕事」をするようなとき、共通の「(時計的な)時間」のもとで、「いろいろに現象する時間感覚」は、フラストレーションの源泉ともなることがある。

1日24時間という「時間」を基準として仕事をしながら、しかし、Aという場所での「時間の流れ」とBという場所での「時間の流れ」が異なる。

それぞれの場所にいる人たちは、自分たちのいる場所の「時間の流れ」を、当たり前のこととして仕事をし、相手側の「時間の流れ」を感じることができないことから、「時間の流れのギャップ」が生じる。

ぼくが、東ティモールで仕事をしているときは、よくそんなことを感じた。

「途上国」的な時間の流れ、その流れで人や組織が動くようななかで仕事をしながら、日本とのつながりのなかで「日本的な時間の流れ」が仕事に混入してくる。

それは、具体的な仕事の流れから、自分のマインドセットに至るまで、自分(また組織)の仕事のいろいろなレベルにおいて影響を与える。

「東ティモールという外部環境」のなかでは、その時間の流れにあわせて動いたりしながら、他方で、コンピューターや電話越しに対峙する「日本という外部環境」のなかで、日本的な時間の流れにあわせて動いていく。

そのように、自在に行き来する柔軟さが求められる。

また、香港で仕事をしてきて、今度は香港と日本それぞれの時間の流れの相対性のなかに置かれる。

この相対性におけるギャップは、時間はもとより、そこに付随するような仕事の仕方など、重層的に影響を与えることから、フラストレーションがたまる。

香港という、実行・実施におけるスピードの速い社会においては、そこの断面における、日本の(判断・決断や実行の)「遅さ」が浮かびあがってくる。

異なる社会の「間」で仕事をしていくなかで、「(時計的な)時間」の共通尺度のもと、それでもそれぞれの社会に流れる<時間>を自由に行き来することが大切だ。

「(時計的な)時間」という共通尺度をもったこと、またその全世界的な浸透ということは、現代のグローバル化の素地を用意したことであり、それはぼくたちの「世界」をひらいてきた。

今こうして、世界で仕事をし、世界を旅し、いろいろな人たちと会ったりコミュニケーションがとれるのも、この「(時計的な)時間」のおかげである。

しかし、それぞれの社会には、それぞれに内的な<時間>が流れている。

そのことは、ときに、ぼくたちに「世界はいろいろに現象する」という<自由な感覚>を与えてくれるけれど、他方で、何か共通のものを一緒に目指すときには<困難な感覚>と現実的な困難の源泉ともなることがある。

グローバルに生きてゆくということは、これらの意味において、「タイム・トラベラー」になるということでもある。

仕事における日々の「タイム・トラベル」は大変だったりするけれど、それでも、「タイム・トラベル」は、総体としては自由の感覚をぼくに与えてくれる。

そして、ひとつの社会の「時間の流れ」ともうひとつの社会の「時間の流れ」という<相対性>のなかで、ぼくたちは「相対化の力」を手に入れることができる。

つまり、ひとつの社会が「絶対的なもの」ではなく、それを相対化してみせることで、社会や組織、それからひとりの人の生き方にいたるまで、「世界をひらいていくこと」の契機としていくことができる。

レテフォホ(東ティモール)の人と自然とコーヒー。- 素敵な映像「レテフォホ星降る山のコーヒー・東ティモール」に触発されて書く。

東ティモールのエルメラ県レテフォホ。コーヒーの産地である。Peace Coffee Clubによる、レテフォホの素敵な映像に触発されて、ぼくは書く。...Read On.

東ティモールのエルメラ県レテフォホ。

コーヒーの産地である。

Peace Coffee Clubによる、レテフォホの素敵な映像に触発されて、ここ香港でぼくは書く。

まずは、映像「Letefoho Coffee from Timor-Leste / レテフォホ星降る山のコーヒー・東ティモール」(2分1秒)をご覧いただきたい。

リラックスした環境で、例えば、コーヒーでも飲みながら。

映像(YouTube)

「Letefoho Coffee from Timor-Leste / レテフォホ星降る山のコーヒー・東ティモール」(PeaceCoffeeClub)

(※上記タイトルをクリックしてYouTubeへ)

レテフォホには、2007年まで、ぼくはよく滞在していた。

「よく」というのは、首都ディリとレテフォホの2拠点に事務所を構えていたから、よく行き来していた。

映像の舞台であるレテフォホにいたときから、もうすでに10年ほどが経過したという感覚と、いや、10年ほど前にぼくはレテフォホにいたんだという感覚が、ぼくのなかで交差する。

この10年のうちに世界は変わり、そのうちのひとつであるドローンの技術が、この映像でレテフォホを空からの視点できりとっていく。

山の稜線にそって、町の中心部がひろがっている。

コーヒーの木をまもるようにして、傘のようなシェードツリーたちが森をつくっている。

なじみの顔たちが、ぼくに、元気な姿をとどけてくれる。

そんな自然と人を、頂から、「クリスト・レイ」(キリスト像)が見届けている。

コーヒーは、芸術作品のような、このレテフォホから生まれる。

そして、今は、そのブランドを確かなものとしている。

かつて、ぼくは、東ティモールの「コーヒー産業(プロジェクト)」について書くなかで、こんな風に書いた。

…コーヒーの木を守るシェードツリーを一望することができるレテフォホの丘で、やさしく流れる気流に身体をさらし、満面の笑顔を投げかけてくる東ティモールの人びとに囲まれていると、こんな環境で生育するコーヒーが美味しくないわけがない、という想念が頭をかすめる。…

中島純「コーヒー立国」『東ティモールを知るための50章』山田満編著(明石書店)

ぼくは、映像を見ながら、やはり、思わずにはいられない。

「レテフォホ」という土地の、自然と人たちがつくりだすコーヒーは、美味しくないわけがない。

この映像は、「レテフォホ星降る山のコーヒー・東ティモール」と名づけられている。

夜が明ける前の、朝4時頃。

ぼくは、トイレにいくために、よく起きた。

実を言うと、起きたいために、トイレにいきたくなるといった方が正しいような気がしていた。

トイレにいくためには、いったん外に出なければいけない。

レテフォホは山間地だから、外はきりっとした空気がとおっている。

いったん外に出るところで、ぼくは、息をのむ。

目の前に、空いっぱいの星たちがたたずんでいる。

流れ星が、いくども、空をかけてゆく。

星座などまったくわからないほどに、空いっぱいの星たち。

ぼくは、息をのみ、星たちの世界にすいこまれるような錯覚を覚える。

ぼくの楽しみのひとつだった。

また、日々起きる、さまざまな困難を、「大丈夫、解決できる」と感じさせる<宇宙からのまなざし>でもあった。

「星降る山」とは、そこに生きるものたちにとっては、実質のある、ほんとうの言葉である。

映像を見ながら、そのようないろいろな思いと感情と思い出がおしよせてきて、レテフォホに行きたくなった。

そうして、ぼくは、もう一度、映像を見る。

映像(YouTube)

「Letefoho Coffee from Timor-Leste / レテフォホ星降る山のコーヒー・東ティモール」(PeaceCoffeeClub)

(※上記タイトルをクリックしてYouTubeへ)

異なる「時間の流れ」の中に身をおくこと。- 世界は「いろいろ」に現象する。

日本の外に初めて出たときもそうだったけれど、「海外に出ること」とは、自分を日本とは異なる「時間の流れ」にさらすことであった。...Read On.

日本の外に初めて出たときもそうだったけれど、「海外に出ること」とは、自分を日本とは異なる「時間の流れ」にさらすことであった。

小さい頃から信じていた「ひとつの世界」のようなものが、実は「いろいろ」に現象するのだという感覚を、身体を通じて得ることは、ぼくにとってとても大きなことであった。

そして、今でも、例えば、ここ香港を一時的に離れると、それぞれの場所の「時間の流れ」に身を置きながら、そのような感覚を覚え、ときに異なる「時間の流れ」に身を置くことの大切さを思う。

自分は何をやってもだめだとか、自分は何も変えられないとか、自分の将来なんてないんだとか、自分が「煮詰まった経験」をするときは、異なる「時間の流れ」に身を置いてみる。

Aという場所があって、そのAがすべてだと思っていたら、いやBもCもあったという感覚は、人をー少なくとも、ぼく自身はということだけれどーを安心させるのだ。

「時間の流れ」を変えるということは、方法としては「空間の移動」である。

論理的には、大別すると、二つある。

- 社会(人)⇄自然

- 社会(人)⇄もうひとつの社会(人)

ひとつめは、「社会」から離れて、「自然」の流れに身をひたすことがある。

山登りや航海など、社会的な時間から離れ、自然の(時間の)流れのなかで、これまでいた社会的な時間が相対化される。

解剖学者の養老孟司は、「都会と田舎の参勤交代」(6ヶ月をそれぞれで過ごす)を日本で制度化すべきということを、真剣に語っているほどに、社会と自然の間の「行き来」は、生きることの大切な契機とすることができる。

ふたつめは、ひとつの社会を離れて、もうひとつの社会の流れに身をひたすことである。

同型の文化内(例えば、日本国内)での移動も、方法のひとつである。

しかし、「海外」、とくに文化の大きく異なる場所に身をひたすことで、相対性の幅が大きくなり、自分への影響もより大きくなる。

この文章の冒頭で述べたことは、ふたつめの内の「海外へ」という方法だ。

海外という異なる「時間の流れ」における時間とは、いわゆる時計的な「時間」ではない。

「時間の流れ」は、人びとが話す仕方、人びとがやりとりをする仕方、人びとの身振り、その集合的な社会の動き、そこの空気の流れなどの総体のようなものである。

海外であっても、都会と都会は似たような「時間の流れ」であったりするけれど、それでもそれぞれの場所の「時間の流れ」が否応なく流れている。

世界の「紛争地域」において、国際機関やNGOなどではたらく人たちは、一定期間はたらいたら、その地域の「外部」に出ることを制度・仕組みとしている。

「紛争地域」という過酷な生活において、知らず知らずのうちにためてしまっている「身体的・精神的ストレス」を、緩和したり取り除くことを目的としている。

このことは、異なる「時間の流れ」に身を置くことでもある。

ここでの「時間」は、「社会」と置き換えてもよいほどに概念上の射程をひろくして使っているけれど、この実践の影響力はとても大きい。

紛争地域の「内部」にいたときは気づこうにも気づけなかったストレスや過度な緊張が、「外部」に出ることによって相対化され、明確に感じるようになる。

「あぁ、ぼくは相当緊張して、相当に疲れていたんだな」と、感じることになるのだ。

紛争地域の内部から外部に出ることは少し極端な例であるかもしれないけれど、ぼくたちは、ひとつの社会の「外部」に出ることを方法とすることができる。

もうひとつの社会で、異なる「時間の流れ」に身をさらし、ひとつの社会ともうひとつの社会の相対性の只中で、凝固していた身体と精神がほぐれていく。

現代は、VR(ヴァーチャル・リアリティ)の発達を見ているけれど、VRの世界が、VRで違う場所に訪れる人たちに、どれほどまでに「時間の流れ」を変えることができるかどうかは、ぼくはわからない。

おそらく(あくまでもおそらくということだけれど)、実際に身体に蓄積された「経験」に応じて、VRが連れていってくれる世界の奥ゆきは変わってくるものと思われる。

その限定性のなかで、だから、実際に、例えば海外に出て、違う「時間の流れ」に身体をひたすという「体験」が大切であるように、ぼくは思う。

時計的な「時間」ではない、社会やコミュニティや環境などに内的に共有される<時間>は、それほどまでに深淵である。

「高齢化社会・高齢社会」を掘り下げて考える。- 人の生の「時間軸」をひろげてゆく「人生100年時代」の準備のために。

これからの世界は、「時空間のひろがり」のなかで、人が描く生きる物語を書き換えてゆく。...Read On.

これからの世界は、「時空間のひろがり」のなかで、人が描く生きる物語を書き換えてゆく。

空間のひろがりは、グローバル化を原動力としながら、今後はその「深度」をふかめていく。

時間のひろがりは、「豊かな国々」においては、「人生100年時代」へと拡張していく。

「人生100年時代」においては、「高齢化社会・高齢社会」といわれている言葉と内実も、かわっていく。

英国BBCの記事「In pictures: Photographer 'in awe' of older athletes」を読みながら/見ながら、そこに「未来」を見て、そしてよくいわれる「高齢化社会・高齢社会」ということへと、ぼくの思考は引き続き、「生きる物語」の書き換えを続けている。

「高齢化社会・高齢社会」ということを、まずはみておく。

総人口にたいする、65歳以上の高齢者人口の占める割合(高齢化率)をみて、高齢化率が「一定の数値」を超えていると、これらの「カテゴリー」が適用されることになる。

●「高齢化社会」(ageing society):高齢化率が7%を超える社会

●「高齢社会」(aged society):高齢化率が14%を超える社会

●「超高齢社会」(Hyper-aged society):高齢化率が21%を超える社会

これらのカテゴリーから見ると、日本は、高齢化率が20%後半であり、現在すでに「超高齢社会」にある。

ここ香港も「高齢化」が進展し、「高齢社会」となっている。

英国BBCの記事を見ながら考えていたことのひとつは、「高齢化社会・高齢社会」の高齢化率の基準値は、現実にそぐわなくなりつつあるということだ。

さらには、「高齢化社会・高齢社会」というコンセプトと響きそのものがもつ<怖さ>のようなものだ。

ぼくたちは、日常でこのような用語を使っているけれど、その語りの<残酷さ>には気づかずに、使ってしまっている。

「高齢化社会・高齢社会」という用語が含意する「意味合い」は、よく語られるところでは下記の懸念である。

- 経済成長の鈍化への懸念

- 高齢者を支える社会への懸念

「高齢者」とは、社会学者の見田宗介がいうように、現代の社会システムの「福祉」という観点から見ると、<労働する能力のないもの>とくくられるカテゴリーだ。

「福祉」という、現代の「豊かな国々」のシステムが対象とする人びとは、労働する機会のない人びとと、労働する能力のない人びとである。後者には、傷病者心身障害者、児童と高齢者がふくまれる…。<労働する機会のないもの>と<労働する能力のないもの>という実際上の対象規定は、現代の社会のシステムの原理上の欠落を補充するものとして、完璧に論理的である。「必要」を「需要」に翻訳するパラメーターは貨幣を所有することであるが、(特別な資産を保有するのでない限り)労働する機会か能力の欠如は、この翻訳するパラメーターの欠如にほかならないからである。…

見田宗介『現代社会の理論』(岩波新書)

「労働する(生産する)」現場にいるものたちから見ると、「ふつうのこと」「対処すべきこと」として語られる「高齢化社会・高齢社会」は、「福祉」の対象となるような<労働する能力のないもの>にたいする、残酷なまなざしも、その内に宿している。

「高齢化社会・高齢社会」ということを、懸念や問題としてしまう、その社会システムの土台をいま一度、明確に理解しておく必要がある。

だから、「次にくる(時空間のひろがった)時代」は、このような「まなざし」をのりこえるようなところに構想される必要があるように思う。

BBCの記事は、あくまでも象徴的にということだけれども、このような「まなざし」をこえる地点をさししめているように、ぼくには見えたのだ。

60歳も70歳もいわゆる「高齢」ではなく、コミュニティや社会を楽しみながら活性させ、他者たちによる「支えられる」ということが犠牲の感覚のもとになされるのではない地点である。

なお、例えば「人生100年時代」という言葉にも気をつけていかなければならない。

高齢者を支えるための費用を極力抑えるための言説として、利用されてしまう可能性があるからだ。

なにはともあれ、「次にくる(時空間のひろがった)時代」は、ぼくたちの生きる物語を、根底から変えていく力を、その内にためている。

その時代とそれぞれの生の物語を、不安で迎えるのではなく、ワクワクで迎えることができるかどうかに、ぼくたちの「現在」は問われている。

年長のスポーツ選手たちとその風景に未来を視る。- BBC記事「In pictures: Photographer 'in awe' of older athletes」より。

英国BBCの記事に「In pictures: Photographer 'in awe' of older athletes」という記事が載った。...Read On.

英国BBCの記事に「In pictures: Photographer 'in awe' of older athletes」(※リンクはこちら)という記事が載った。

「In pictures」と題されるように、写真が並べられている。

Alex Rotas氏(68歳)が、写真を60歳で始め、60代を通じて撮ってきた「年長のスポーツ選手たち」の写真の一部だ。

今回は、ロンドンで行われた、年長者たちの競技会の写真が掲載されている。

写真からはAlex Rotas氏の写真にかける情熱が伝わってくる。

60歳で写真を始めた彼女は、「年長のスポーツ選手たち」の写真がないことに気づく。

インターネットの検索で「old」をかけてでてくるのは、椅子にしずみこむように座る老人たちであったという。

それから撮り始めた「年長のスポーツ選手たち」の写真からは、<深いもの>が伝わってくる。

60代から90代という年長のスポーツ選手たちは、彼女が語るように、年長者の身体たちが達成できることはにわかに信じがたいほどだ。

大会では、5歳ごとに分けられているようだ。

例えば、70歳から74歳。

記事の最初にかかげられるAngela Copson氏は、70歳から74歳の部で、1万メートル(10キロ)走で、世界新記録の「44分25秒」をうちたてている。

その他の写真では、走り幅跳び、ホーガン投げ、ハードル走などの写真が掲載され、やはり<深いもの>が伝わってくる。

その<深いもの>を、Alex Rotas氏は、涙と畏怖の念が半々だと語る。

ぼくも、これらの写真と文章をみながら、深い感動と畏怖の念を抱く。

「年長のスポーツ選手たち」の顔や身体から伝わってくる真剣さ、歓びなどが、写真の画面からあふれでている。

他方で、ぼくは「不思議な感覚」のなかになげこまれる。

その感覚を丁寧にほりおこしていくと、ぼくは「未来の世界」になげこまれていることを感じている。

今でこそ、これらの写真が「稀なもの」として掲載されているけれど、ぼくは未来ではこれが日常になるのではないかと、そしてその「日常」の風景を見ているように感じたのだ。

「人生100年時代」、あるいはそれを少し超える人生110年・120年の風景だ。

「世界」は二つの方向性において、ひろがりをつくっている。

ひとつは「グローバルという方向性」であり、もうひとつは「人生100年時代という方向性」である。

つまり、空間のひろがりであり、時間のひろがりである。

ぼくたちの生は、この「時空間のひろがり」のなかで、新たな生き方をひらき、そして新しい見方と考え方と方法を要請している。

Alex Rotas氏は、最後に、こんな風に語っている。

Everyone has a story and everyone’s story is different.…

(誰もが物語をもっていて、それらは異なっている。)

I love being a beginner.

(私はビギナーであることが大好きなんです。)

BBC「In pictures: Photographer 'in awe' of older athletes」(*左記リンク)

70歳に近い彼女は「新しいことを始める」ことに歓びを見出している。

生きることの「時空間のひろがり」のなかで、そこに、ぼくは「未来」の風景を視ている。

ニュージーランドで、「フルーツの皮を庭に投じること」にみるシンプルな自然サイクル。- フルーツをカットしながら考えること。

ここ香港で、フルーツを食べようと、ナイフでりんごやオレンジの皮をむきながら、ふと、ニュージーランドに住んでいたときのことを思い出した。...Read On.

ここ香港で、フルーツを食べようと、ナイフでりんごやオレンジの皮をむきながら、ふと、ニュージーランドに住んでいたときのことを思い出した。

ちなみに、りんごは、ニュージーランド産のものだ。

それはそれとして、1996年にニュージーランドのオークランドで暮らしていたとき、ぼくは一軒家の一室を借り、同年代のニュージーランド人6名(主に大学生)と共に、ひとつ屋根の下で生活していた。

オークランドの中心部から歩いて20分から30分くらいのところであったと記憶している。

一軒家は2階建てで、バルコニーがあり、バルコニーの前には庭があった。

同居人たちは、フルーツなどを食べるとき、その皮などを、庭に浅く掘った穴のなかに投じていた。

「自然」の土にかえすわけである。

このことは、東京の生活からニュージーランドの生活に突如変わり、ここでの生活で驚きと感動を得たことのひとつであった。

世界どこでも「自然」があるところでは普通のことであろうけれど、それまでの人生を都会ですごしてきたぼくにとって、そのような「実践」が自然に、そして普通のこととしてなされていることに、ぼくは驚きと感動を覚えたのだ。

だから、ぼくもその「ルール」にしたがって、土にかえせるものについては庭の穴に投じるようにした。

ニュージーランドでの暮らしを終えて、東京にある大学に復学し、環境学や社会学や経済学や国際関係論などをまなんでいった中で、近代社会・現代社会における「生産と消費」にかんする「明瞭な図式」に出会うことになる。

社会学者の見田宗介による名著『現代社会の理論』(岩波新書)にでてくる図式だ。

ぼくがニュージーランドにいた1996年に出版された書籍であり、今もなお、その内容はまったく古くなっていない。

現在の社会のシステムを特徴づける、大量生産も大量消費も、宇宙的真空の中で行われるわけではないから、わらわれはこのシステムを、次のように把握し直さなければならないだろう。

〔大量生産→大量消費〕…①

⇩

〔大量採取(→大量生産→大量消費)→大量廃棄〕…②

「大量生産/大量消費」のシステムとしてふつう語られているものは、一つの無限幻想の形式である。事実は、「大量採取/大量生産/大量消費/大量廃棄」という限界づけられたシステムである。

つまり生産の最初の始点と、消費の最後の末端で、この惑星とその気圏との、「自然」の資源と環境の与件に依存し、その許容する範囲に限定されてしか存立しえない。

見田宗介『現代社会の理論』(岩波新書)

「大量採取」は資源やエネルギーを採取することであり、「大量廃棄」は消費後に環境に向けて廃棄することである。

聞いてみれば「当たり前のこと」であるかもしれないけれど、多くの人は明確に理解していないだろうし、またこのように「見える化」することで明瞭になる。

そして、これら始点と末端が、いわゆる途上国などに負担が転嫁されていく。

ところが、グローバリゼーションの進展は、そこに「地球」という限界を見出すのだ。

さらに「宇宙」にということもあるけれど、当面の現実としては、「限界」にぶつかってしまう。

「リサイクル」ということは、この流れのなかで、廃棄から生産への「サイクル」をつくることを目指す。

しかし、リサイクルとして語られることの一部は、暫定的な対応にとどまり、つまり完全な「サイクル」はつくることができない。

見田宗介が描いた明瞭な図式を見ながら、「フルーツの皮を庭に投じること」ということは「自然からの採取→(生産→)消費→自然への廃棄」というサイクルをつくることの、シンプルな実践であることに気づく。

「厳密さ」を追求していくとほかにも調べたり、考えたりしなければいけないことはたくさんあるけれど、ぼくはニュージーランドで経験した「シンプルな実践」のなかに、可能性のひとつをみることができたことが、驚きと感動につながったのだと思う。

その後、例えば東ティモールの山に住んでいたときも、いわゆる「生ゴミ」は、自然の土にかえした。

しかし、都会の生活のなかでは、やはり「廃棄」で途切れてしまう。

近年は、日本では「生ゴミ処理機」などがつくられ、コンビニエンスストアで出る生ゴミ処理、家庭での生ゴミ処理に使われているという。

その実践は(詳細のことはわからないけれど)、ぼくたちに希望を与えてくれる。

フルーツの皮をナイフでむきながら、この皮を直接な仕方で「自然」にかえせないことを考えながら、ぼくはニュージーランドでの「シンプルな実践」に想いを馳せる。

都会という空間での生活の仕方が問われている。

倫理主義的ではない、よろこびと楽しさを基底とする方向に舵を切ってゆく方法を軸としながらの転回を、である。