伝統芸能「能」における5つの効用。- 能楽師安田登の「夢中さ」に伝染する。

ぼくは、別のブログで、「伝統芸能「能」で、眠くなってしまう「メカニズム」。- 安田登の「解釈」。」と題して、「能」を見ながら眠くなってしまうことについて、能楽師である安田登による興味深い推測・解釈を紹介した。

ぼくは、別のブログで、「伝統芸能「能」で、眠くなってしまう「メカニズム」。- 安田登の「解釈」。」と題して、「能」を見ながら眠くなってしまうことについて、能楽師である安田登による興味深い推測・解釈を紹介した。

伝統芸能を見ながら、やはり眠くなってしまうぼくの疑問に、興味深い「視覚と視点」を与えてくれる解釈であった。

「眠くなる=つまらない」という短絡的かつ狭い思考では到底およびつかないような思考でもって、安田登は語ったのであった。

そのような思考と語りに導かれながら、ぼくは、安田登の著書『能ー650年続いた仕掛けとはー』(新潮新書)をひらく。

今では能楽師としても舞台にも立つ安田登はもともと高校教師、ジャズなどの西洋の音楽に夢中でバンドにあけくれていた24歳の頃に、初めて「能」の舞台を見たという。

この能の舞台に度肝を抜かれ、安田登は門をたたき、玄人に習ってプロになる(そんな「安田登」だから、ぼくは惹かれたのかもしれないという想念がよぎる)。

こうして能楽師として日々舞台に立ち、自分なりに能を学んでゆく安田登は、社会資源としての「能における5つの効能」について書いている。

その1 「老舗企業」のような長続きする組織作りのヒントになる

その2 80代、90代でも舞台に立っているほどなので健康寿命の秘訣がある

その3 不安を軽減し、心を穏やかにする効能がある

その4 将軍や武士、財閥トップが重用したように、政治統治やマネジメントに有効

その5 夢幻能の構造はAI(人工知能)やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)など先端技術にも活かせて、汎用性が高い

安田登『能ー650年続いた仕掛けとはー』(新潮新書)

キーワードとして繰り返すなら、組織作り、健康、ストレスマネジメント、組織マネジメント、情報技術であり、これらは現代において、ぼくたちの切実な問題・課題に重なってくるものだ。

「歴史」は、現在における新たな視覚・視点を獲得することで、それまで見えていなかった風景や事象が前景化してくるように、安田登の視覚・視点は、「現代」という時代をメガネとしながら、「能」における効能を前景化している。

この本では、これらについて、折々に説明が加えられている。

これだけでも、好奇心がそそられる内容である(気になる方はぜひ手にとられてみてはいかがだろうか)。

高校教師をし、バンドにあけくれていた安田登が「能」に出会ったときの、心身の泡立ちのようなもの、どうしても惹かれてしまう心身の衝動が、この本のなかに、今でも生き続けているのを見ることができる。

安田登は、この本について、つぎのように書いている。

よく「能はわからない」と言われます。ですが、バンドに明け暮れていた自分がここまで夢中になって続けてこられた魅力をお話したい、そんな風に思っています。なにしろ能は、やっていてお得なことが多い。よく言われますが単に「眠くなる」だけだったら、そもそも650年も愛され続けるわけがありません。

安田登『能ー650年続いた仕掛けとはー』(新潮新書)

そんな安田登の「夢中さ」に引かれるようにして、ぼくは、夢中で、安田登のインタビューを読み、本のページをひらき、語りに耳をすませている。

ある種の「夢中さ」は伝染するのである。

「外国に行って外国の人とよくつきあう日本人」は日本のことを理解しているか?。- 作家橋本治の叱咤激励。

ぼくがちょうど、海外に出るようになった1990年代半ば、作家の橋本治は、日本が経済大国となった頃に外国のあちこちで挙がることになった「日本人はよくわからない」という声について、その「理由」の推測を、つぎのように書いている。

ぼくがちょうど、海外に出るようになった1990年代半ば、作家の橋本治は、日本が経済大国となった頃に外国のあちこちで挙がることになった「日本人はよくわからない」という声について、その「理由」の推測を、つぎのように書いている。

…どうして外国の人が日本のことを「わからない」というのか?理由はいろいろあるでしょうが、私には「もしかして」と思うことがあります。それは、「外国に行って外国の人とよくつきあう日本人が、あまり日本のことを知らないから」ということです。

…英語を熱心に勉強してちゃんと英語が話せるようになった日本人はいっぱいいます。英語が話せて、外国語にくわしくて、外国人とよくつきあう人たちです。でも、そういう人たちが、一転して「日本のこと」になったらどうでしょう?日本の古典や日本の歴史や日本の伝統文化のことをきちんと理解している人たちは、どれくらいいるでしょう?橋本治『これで古典がよくわかる』(ごま書房 1997年→筑摩書房 2001年・2014年に電子書籍)

この箇所を読みながら、ぼくはなぜか「既視感」を覚えていた。

ぼくは2000年前後にこの本を「読んでいた」のかもしれないという感覚である。

それで、たぶん、そのときにおいても、この箇所が「気になる」ところで、またじぶんに「突き刺さってきた」ところであった、という感覚である。

1990年代半ばから、アジア諸国を旅し、また1996年にニュージーランドに住んだぼくは、「「日本のこと」になったらどうでしょう?日本の古典や日本の歴史や日本の伝統文化のことをきちんと理解している人たちは、どれくらいいるでしょう?」という言葉を強烈に突きつけられたのであった(と思う)。

もしかしたら、この本を以前に「読んでいない」のかもしれないけれど、それでも、どこかで出会った同じ趣旨の言葉に、当時のぼくは、「理解していない」、の言葉以外に返す言葉をもちあわせていなかった。

実際に、たとえば、ニュージーランドで「日本のこと」を聞かれて、応えられることもあれば、応えられなかったこともあり、そのような経験は、日本のことを「理解していない」じぶんを浮き上がらせてきたのであった。

明確に書いておきたいことは、「日本・日本のこと」を知りたいとぼくが心の底から思ったのは、「日本の古典や歴史や伝統文化を学ばなければだめじゃないか」という声によってではなかったこと。

むしろ、外国の人たちに聞かれて「応えられなかった」ことの情けなさ、あるいは、日々の仕事や生活のなかでどうしても現出してしまう「日本的なるもの」の存在(異文化との差異のなかで明示的に浮かび上がってくる思考や行動)といったものが、「日本・日本のこと」を知りたいと思う気持ちを醸成し続けてきたのだと、ぼくは思う。

また、日本から物理的に距離を置いているという距離感が、ある程度客観的な思考の条件をつくり、さらには「日本・日本のこと」への好奇心の火に薪をくべてくれたのであった。

と同時に(とは言っても多少の時間差はあっただろうけれど)、「他者」、つまり住んでいる国や地域の人たちのことも、もっともっと知りたくなったということも、ぼくの経験に刻まれている。

だから、「日本・日本のこと」だけを知ろうとするのではなく、ぼくは好奇心の赴くままに、楽しみながら学んでいる。

ところで、2000年前後から時はうつり、今では、ほんとうに多くの外国の人たちが日本を訪れるようになった。

冒頭に挙げた橋本治の言葉を裏返せば、もし「日本人はよくわからない」と言われるのであれば(今実際にどう言われているかはわからないけれど)、「日本で外国の人とよくつきあう/コミュニケーションをとる日本人が、あまり日本のことを知らないから」ということもあるかもしれない(もちろん、日本を訪れる人たちは、言葉によるコミュニケーションだけでなく、まさしく「体験」として日本にふれることになるので、事情は異なっている。)。

このように書いて、「だから、日本のことを知ろう」などと声高らかに語ろうとはぼくは思わない。

でも、なんらかの形で、いろいろな文化の人たちと「ふれあう」体験があってほしいなとは思う。

そしてそんな「ふれあい」が、心温まるものであったり、ただ可笑しさにあふれるものであったり、あるいは何かの「問い」や好奇心を立ち上がらせるものであったりするとよいなと思う。

相手を知るということは、雪がふりつもっていくように、そのようなふれあう体験のつみかさねである。

伝統芸能「能」で、眠くなってしまう「メカニズム」。- 安田登の深い「解釈」。

「日本」という<場>から物理的に離れていることによって、内面的にも、日本や日本的なるものから(ある程度は)「距離」をとることができるように思うことがある。

「日本」という<場>から物理的に離れていることによって、内面的にも、日本や日本的なるものから(ある程度は)「距離」をとることができるように思うことがある。

もちろん、物理的にどこまで行ったとしても(アフリカまで行ったとしても)、じぶんから「抜けない」思考や行動の様式があるのだけれど、それでも、物理的な距離や異文化環境が、日本や日本的なるものから、ある程度の距離をつくる手助けをしてくれることがある。

その「距離感」は、これまで近すぎて重苦しさを感じたり、避けてきたりしたものにたいして、そのような否定的な感情をいくぶんか取り除くか凍結させて、より理性的に、あるいは好奇心をもって向き合うことを可能にしてくれたりする。

ぼくにっとっては、日本の「伝統」というようなものも、そのように、距離をとることで好奇心がわくもののひとつだったりする。

「能」という日本の伝統芸能も、そんなふうにして少し距離をとって学ぶと、興味のつきないものである。

これまで、ぼくが’日本で「能」を観賞したのは、ほんとうにわずかである。

そんなぼくが、ここで「能」それ自体を詳細に書こうとは思わないけれど、「能」にまつわる、ぼくの「体験」について、その体験の「理由・機制(メカニズム)」について、面白い「解釈」を見つけたので、ここで触れておきたいと思う。

ぼくの体験と体験の理由だからといって、なにも「ぼく」だけの体験ではないだろうし、おそらく、きっと、結構な数の人たちが体験することだと、ぼくは勝手に推測する。

その体験とは、能などの伝統芸能を観ながら「眠りに落ちてしまう」という体験である。

この体験にたいする面白い「解釈」は、インタビューに応答する、能楽師安田登のことばの中に見られる(「650年の歴史を持つ「能」から、過去、現在、未来の「心」を探る」、Webサイト『mugendai』)。

日本史の授業でも習うように、能は、室町時代、観阿弥・世阿弥父子によって大成された芸能である。

「とてもわかりやすい」説明を安田登がしてくれているように、能は、「現在能」(この世に生きている人のみが登場)と「夢幻能」の二つに分けられている。

そのうち「夢幻能」は、「ワキ方」(旅の僧など)と主人公である「シテ方」(幽霊、神、精霊など)から構成されており、ワキ方は「脇」役ということではなく、あの世とこの世を「分く=境界」存在であるという。

安田登自身はワキ方として舞台に立ってきたのだが、面白いのは、能を始めたころの安田は、観客席の中に眠っているお客様を見つけては、それほど退屈な能を観に、なぜわざわざ足を運ぶのだろうと、疑問に思っていたのだということ。

「あくまでも推論ですが」と断りを入れながら、安田登は、能を観ながら「眠りに落ちてしまう」現象を、つぎのように「解釈」している。

…能舞台は、死者がこの世で果たせなかった思いを晴らしにくる場所として機能します。同席するお客様も、ワキ方としてその思いを受け止めているうちに、過去に葬った自分の姿も作中の死者と同様によみがえるのではないかと。そして、それがピークに達したときについ眠りに落ちてしまう(笑)。

人は成長する過程で、さまざまな痛みに出会い、なんとかそれを乗り越えて現在の自分を形づくるものです。誰もがたくさんの痛みを経験してきたわけですが、まだ消化できていない痛みには、ある意味フタをしながら生きている。自分の中に残っていたそういう思いが、能の舞台を観るのと並行して、無意識のうちに解放され昇華されるのではないかと想像しました。

この部分を読みながら、ぼくは感覚として「わかる」ような気がした。

もちろん、ぼくが「能」を観たのはほんとにわずかだから、「能」以外の経験も含めたうえでの、解釈の「読み取り」だと思う。

この解釈が正しい/正しくないという以前に、能を観ながら「眠りに落ちてしまう」ということを、能楽師の視点として、真正面から応えようとすることに、心を動かされる。

「能は退屈なんだな」という地点で思考を停止するのではなく、そこに心身の動きを感知するのだ。

ところで、ぼくが途中で眠くなった伝統芸能は「能」だけでなく、中国の京劇もそうであった。

ここ香港で観に行った京劇で、ぼくは途中で、すっかり眠りに落ちてしまった。

まさに「すっかり」という言葉のとおり、眠ってしまったのだ。

そのときはただ疲れていたのだとも思うけれど、京劇を観ながら「眠りに落ちてしまう」ことの推論・解釈を、どなたかされているだろうかと、ぼくは情報のアンテナをはる。

香港で、テレサ・テンの曲「香港〜Hong Kong〜」「香港の夜」を聴く。- その「場」で聴く曲の響き。

歌手テレサ・テン(1953-1995)の歌のなかには、「香港」の語を曲タイトルに含む曲が二曲あることを、Apple Musicでテレサ・テンのページなどを眺めていて気づく。

🤳 by Jun Nakajima

歌手テレサ・テン(1953-1995)の歌のなかには、「香港」の語を曲タイトルに含む曲が二曲あることを、Apple Musicでテレサ・テンのページなどを眺めていて気づく。

「香港~Hong Kong~」と「香港の夜」。

せっかく、ぼくは今香港にいるのだしと、ここ香港で、テレサ・テンの歌う香港の響きに耳を傾けてみる。

ぼくにとってテレサ・テンはひと世代前の歌手であったし、またぼくはテレサ・テンの熱心なファンでもない。

それでも、彼女の歌声の響きはとても印象的であったから機会があれば聴いたし、また、アジアではいまだにテレサ・テンは聴かれていたりするようで(たとえば香港のCD・DVD店の店頭では、テレサ・テンのアルバムが置かれていて、テレサ・テンの慎ましい笑顔が街灯に投げかけられている)、ときおり聴いたりするのである。

そんなぼくが、彼女の曲のなかに、「香港~Hong Kong~」と「香港の夜」を見つけたときは、あのテレサ・テンが「香港」をどのように歌い、どのような思いを込めていたのだろうかと想像するとともに、1980年代後半の曲(「香港~Hong Kong~」)が今の香港でどのように響くのだろうかという好奇心がわきあがってくるのであった。

石川さゆりの歌う「津軽海峡冬景色」という曲はやはり津軽海峡で聴いてみたいと思うのと同じように、「香港~Hong Kong~」と「香港の夜」も香港で聴いてみたくなる。

ちなみに、「津軽海峡冬景色」という曲と「香港~Hong Kong~」という曲の共通点は、「場所」をタイトルに付しているということにとどまらず、いずれの曲も作曲家が三木たかしであるということに、ぼくは不思議な驚きを感じるのであるけれど、そのことを書くうえでは「二つのこと」もあわせて書いておかねければと思う。

一つのこととは、「日本」のことである。

台湾出身のテレサ・テンは1970年代初頭にすでに香港でもレコードを出し、アジア圏で注目されながら、1974年、21歳のときに日本デビューを果たしたという(参照:Wikipedia)。

ぼくにとっての「テレサ・テン」も日本での活躍のイメージがほとんどだったのだけれど、「香港の夜」の曲をApple Musicで見つけたときは、「香港之夜」というように中国語版であったから、ぼくの先入観として中国語の歌であり、日本で作詞・作曲されたということに思い至らなかったということがある。

「アジアの歌姫」と呼ばれるように、テレサ・テンはアジア圏での圧倒的な人気を博しながら、しかし歌手生活においても、ヒット曲の形成においても、日本の影響は大きい。

「香港~Hong Kong~」と「香港の夜」という曲たちが日本人の手で作られていたこと。

不思議な思いにとらわれるけれども、テレサ・テンが「テレサ・テン」になっていく軌跡をかんがえれば、別にありえないことではない。

二つのことのもう一つは、「演歌歌謡曲」ということである。

1974年、アイドル路線のデビュー曲は失敗に終わる。

そこで「アイドル歌謡曲」から「演歌歌謡曲」への路線変更をなしとげることで、テレサ・テンは日本での強固な足場を獲得していったということである。

その後パスポート問題を乗り越えて、1980年代に再来日デビューし、「作詞・荒木とよひさ/作曲・三木たかし」のコンビで、1980年代半ばにテレサ・テンに提供された曲、「つぐない」「愛人」「時の流れに身をまかせ」が大ヒットにつながってゆく。

その延長線上、つまり「作詞・荒木とよひさ/作曲・三木たかし」のコンビによる、テレサ・テンに提供された曲として、「香港~Hong Kong~」という曲はあった(なお、「香港の夜」は別の日本人による作詞・作曲)、ということになる。

という、二つのこと(日本の影響、演歌歌謡曲路線)を前提にすれば、「津軽海峡冬景色」と「香港~Hong Kong~」がともに三木たかしの作曲であることは、たとえばまったく知らない二人の人たちが実は双子であったというほどの意外性をもっているわけではないだろう。

むしろ、ぼくが<地名>ということからたまたま「津軽海峡冬景色」を連想して、たまたま調べたら、それが「三木たかし」を介して「香港~Hong Kong~」に繋がったということの偶然性に、つまりぼくの「たまたま」の発見にぼくがぼく自身で驚いただけである(ぼくはまったく驚いてしまったのだけれど)。

とにもかくにも、そのような「香港~Hong Kong~」と「香港の夜」という曲を、ぼくは、ここ香港で、(津軽海峡を冬に訪れたら「津軽海峡冬景色」を聴いてみたくなるのと同じような仕方で)聴くのである。

でも、聴きながら思うのは、「今の」香港に風景とすれ違ってゆく音の風景である。

それは、「今の」ということの前に、もともとが「香港」でつくられた曲ではないからかもしれない。

あるいは、それはただ、「演歌歌謡曲」だからなのかもしれない。

1990年代の東京で、ぼくは演歌歌謡曲が東京の街の風景にあうとは思わなかったし、歌詞も曲調も、時代のすれ違いのようなものを示していた。

「今の」香港とのすれ違いがあるとするならば、1980年代後半などの風景にはしみこんでいったのだろうかと、ぼくはかんがえてしまう。

ぼくが香港をはじめて訪れたのは1995年。

体験ベースとしては、そのときの「香港」の体験を掘り起こすことになるのだけれど、もしかしたら、当時の風景の方が「合っていた」のだと、ぼくは感覚する。

でも、ひるがえって、それはぼくの主観にすぎないのではないかとも思ってしまう。

「今の」香港の風景に、テレサ・テンの曲と歌声を重ね合わせる人たちは、たくさんいるはずだ。

それは「過去の思い出のフィルター」を通してなしとげられることだろうけれど、それでも、「今の」香港の風景に重ね、そこに「何か」とても大切なものを見るのだろう。

香港に来られたら、あるいは香港に住まれたら、テレサ・テンの「香港~Hong Kong~」と「香港の夜」を、風景に照らしながら、聴いてみてはいかがだろうか。

「上機嫌でいること」の効用。- 「危機的局面であるほど上機嫌であれ」(内田樹)。

「上機嫌でいること」を、経済学者アマルティア・センの方法論のひとつである「固有的 intrinsic - 道具的 instrumental」の両側面からのアプローチ、つまり「それ自体(の意味)」と「効用・手段」という視点で見れば、「それ自体」が歓びであることであり、また「効用・手段」としても役に立つものである。

「上機嫌でいること」を、経済学者アマルティア・センの方法論のひとつである「固有的 intrinsic - 道具的 instrumental」の両側面からのアプローチ、つまり「それ自体(の意味)」と「効用・手段」という視点で見れば、「それ自体」が歓びであることであり、また「効用・手段」としても役に立つものである。

ぼくたちは、何かの物事を考えるときに、「(手段として)何かの役に立つ」という考えかたに、ずいぶんひたってしまっている(よくもわるくも)。

「それって、何かの意味があるのですか?」という質問(詰問?)は、「それをすることで、何か得するんですか?」という、「道具的(手段的) instrumental」な質問である。

じぶんにとって「得」にならないんであればしない(したくない)、という前提がひそんでいる。

でも、それほどにそのような考えかたに「ひたっている」からこそ、逆に、人を説得するときには「これはこういう効果があるんですよ」という話しかたが、それこそ、効果を発揮する、という世界にぼくたちはいる。

「上機嫌でいること」は、「それ自体」で歓びであることだから、「幸せ」になりたいと思う人たちにとってそれだけで十分であり、これ以上の説明は必要ではないという見方もあるけれど、現実には、「上機嫌でいること」の効果や利得などの道具的・手段的側面を強調しなければならなかったりする。

別の視点から見れば、「上機嫌でいること」が、なかなかむずかしい世界にぼくたちは生きているということでもある。

だからといって、「上機嫌」でいることができないことについて、外部にひろがる「世界」だけを非難しても生産的ではないし、じぶんもいっそう苦しくなる(この言い方も「道具的・手段的」な言い方だ。「非難すること」の効用・効果でもって、そのことの是非を考えている)。

また、そもそも、非難したり、じぶんが苦しくなるのは、「じぶんの内面」にその根拠をもっているということもある(外部を非難することは、じぶんが抑圧している感情などを外部に「敵」として投影し、その敵目掛けて非難するという倒錯した状況であったりする)。

そのような事情もあるなかで、「上機嫌でいること」がさらっとできてしまう人はともかく、そこにむずかしさを感じてしまう人にとっては、その効用・効果を確認することは、「上機嫌でいること」へとひらかれていくためには、大切なことだったりする。

また順序を逆にして、たとえば、じぶんの「知的身体的なパフォーマンスを最大化するためにはどうしたらよいか」という問いから導き出される仕方で、「上機嫌でいること」が取り出されることもある。

思想家・武道家の内田樹は、そのような問いを設定して、つぎのように書いている。

それは「上機嫌でいる」ということです。にこやかに微笑んでいる状態が、目の前にある現実をオープンマインドでありのままに受け容れる開放的な状態、それが一番頭の回転がよくなるときなんです。…悲しんだり、怒ったり、恨んだり、焦ったり、というような精神状態では知的なパフォーマンスは向上しない。いつもと同じくらいまでは頭が働くかも知れないけれど、感情的になっている限り、とくにネガティブな感情にとらえられている限り、自分の限界を超えて頭が回転するということは起こりません。

内田樹『最終講義 生き延びるための七講』文春文庫

ここでは「危機的局面」が想定されている。

危機的局面にぶつかったとき、人は、頭の回転を最高度までに上げていかなければ、その状況に対処できなかったりする。

内田樹の説明のなかで繰り返しておきたいところは、悲しんだり、怒ったり、恨んだり、焦ったりという精神状態では、いつもと同じくらいまでは頭が働くかも知れない「けれど」、「自分の限界を超えて」頭が回転するということは起こらないということである(原書では「傍点」がふられている)。

危機的局面では、いつもと同じでは「局面」が乗り越えられないかもしれない。

(今はいたって平和な)東ティモールで、ぼくはかつて、銃撃戦にまきこまれたことがある。

翌日には国外退去することになる「危機的局面」において、ぼくは、不思議と、ネガティブな感情は(わきおこっても)持続することなく、いわば「ゾーン」に入ったような感覚で、頭が回転していた。

「上機嫌」という状態ではなかったけれど、ぼくの知的身体は「パフォーマンス」を上げるための叡智を総動員していたのだろう。

内田樹は、つづけて、つぎのように書いている。

真に危機的な状況に投じられ、自分の知的ポテンシャルを総動員しなければ生き延びられないというところまで追い詰められたら、人間はにっこり笑うはずなんです。それが一番頭の回転がよくなる状態だから。上機嫌になる、オープンマインドになるというのは精神論的な教訓じゃないんです。追い詰められた生物が採用する、生き延びるための必死の戦略なんです。

内田樹『最終講義 生き延びるための七講』文春文庫

このことは、「一人の人間」としても、あるいはチームや組織などの「集団」としても機能するものである。

「危機的局面であるほど上機嫌であれ」。

ぼくたちが生きてゆくための、方法のひとつである。

「自分と同じ問題・問いを抱えている」という共感。- 南直哉に生き続ける「根源的な問い」に共感して。

「第十七回 小林秀雄賞」を受賞した、禅僧である南直哉(みなみじきさい)の著書『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』(新潮社、2008年)。

「第十七回 小林秀雄賞」を受賞した、禅僧である南直哉(みなみじきさい)の著書『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』(新潮社、2008年)。

この本は、思想家の内田樹が『新潮』でこの本の序章と選考委員のコメントを読んで「背筋がざわざわしてきた」ことから、書店に飛び込んだという本。

「背筋がざわざわする」本とは、それだけでももちろん読んでみたくなるけれど、それよりも、新潮社 Webサイト『Webでも考える人』での、南直哉の「受賞インタビュー」を読んでいたら、すぐにでも読みたくなったのである。

インタビューで、南直哉は、「仏教」の世界に入った契機を、つぎのように語っている。

私はブッダなり道元禅師に共感したから仏教に賭けてみようと思ったわけで、信心からではありません。なぜ共感したかというと、自分と同じ問題を抱えていると思ったからです。私の僧侶としての土台は、すべて二人に対する共感です。

そうすると次は、その問題をどう解決するかが大事になってくる。ブッダも道元禅師も「こうしてみたらいいのではないか」ということを言っている。言葉であれ、思想であれ、実践であれ、問題を解決するための道具として示されているわけです。ならば、同じような問題を抱えている自分もその方法を試してみるべきだろうと。

このようであるから、南直哉が他のお坊さんと話をするとき、大体が話が合わないという。

話における言葉や論理の立て方が根本から違うという感覚を、「土俵が違う」というよりも、むしろ「競技が違う」というように表現している。

南直哉が、このように「根源的な問題・問い」に向かうところに、ぼくはやはり「共感」する。

ぼくの生活空間のゆがみからか「宗教」的なものをぼくは避けてきたようなところがあるけれど、南直哉は、その、ぼくが「避けてきたところ」を剥がして、あくまでも「「根源的な問題・問い」の地平で、語りかけてくれる。

同業者から「南さんには信仰がないね」と言われる南直哉は、つぎのように応答する。

「〇〇は真理であるから、信じなさい」と言われた瞬間に、ある錯覚の中に溺れていくような気がするんです。その“真理”は、時の権力や正義と結びついて、最初の意図とは全く違うところに連れていかれることもある。…

私は“真理”という時に生じるデメリットが、メリットよりも大きいと思う。根拠や真理とされるものがなければ、人間の社会と実存を支えられないだろうというのはわかります。しかし私はそこにデメリットを見てしまう。それは副作用と言い換えてもいい。その副作用を牽制するところに、仏教の凄味がある。

禅僧でありながら、「仏教」に距離をとり、あくまでも「根源的な問題・問い」に寄り添う。

「これが真理だ」と言い切らず、「答え」に距離をとり、どこまでも、問い続ける。

このような「南直哉」だからこそ、ぼくは、彼の本をいっそう、読みたくなる。

南直哉が禅僧だからというのではない。

南直哉がブッダと道元禅師に感じたように、ぼくも南直哉に共感を覚えるからだ。

それは、「自分と同じ問題を抱えている」ということにおける共感であり、その語り(のスタンス)への共感である。

こうして、ぼくは、南直哉の著書『超越と実存 「無常」をめぐる仏教史』のページをひらく。

内戦下の子どもたちが放つ「ゆるし forgiveness」の声。- 「ゆるしは、まるで水のようなんだ」(Gausくん)。

『National Geographic』(ナショナル・ジオグラフィック)の短い映像に、ぼくは強い磁力に引かれるようにして、ひきこまれてしまった。

『National Geographic』(ナショナル・ジオグラフィック)の短い映像に、ぼくは強い磁力に引かれるようにして、ひきこまれてしまった。

「Healing From a Civil War, These Children Choose Forgiveness」(内戦から癒されること、これらの子どもたちは赦しを選ぶ)というタイトルと、動画リストに映されている子どもたちの眼差しに、ぼくは、なんとも言えない身体的な揺らぎを感じながら、引かれたのである。

Bintouちゃん(12歳)はイスラム教徒、またGausくん(9歳)はキリスト教徒。

中央アフリカ共和国で2012年から続く内戦(内戦は一方で宗教間などの争いの様相を呈す)において、二人はそれぞれ、派閥の敵対する側におかれることになった。

内戦にまきこまれた子どもたちが、その体験を振り返りながら自らのことばで語る。

声は今にもとぎれそうな声である。

家族を殺されながら、でもそこに「復讐」の連鎖をつくるのではなく、「ゆるし forgiveness」の声を放つ。

内戦前はふつうに共生していた二人は、内戦による「分離 separation」の力に、こうして抗ってゆく。

眼はどこか虚空に向けられながら、なんとか「希望 hope」のかけらをつかもうとしているかのようだ。

子どもたちは「ゆるし forgiveness」を選択する。

この映像は、ぼくのなかで、(今は平和な)西アフリカ・シエラレオネの風景と重なる。

広大なアフリカを一緒くたに語ることはできないし、中央アフリカ共和国からシエラレオネの間には距離があるけれど、それでも、風景の近似性、そしてなによりも内戦による混乱、痛み、傷痕、語りつくせないものが、ひろがっている。

シエラレオネにぼくが滞在していたのは、2002年後半から2003年前半にかけてである。

シエラレオネは内戦が終結したばかりで、ぼくはNGO職員として、支援を展開するNGOの一員として活動していた。

シエラレオネ国内はもとより、隣国リベリアの内戦のため、リベリア難民がシエラレオネにおしよせていた。

そのときに、同じ空間を共有し、同じ空気を吸い、生きるという場を共にした、シエラレオネとリベリアの子どもたちの、その姿や表情が、この映像にどうしても重なってくる。

ぼくの「じぶん」ということに、彼ら・彼女たちの声が、共生している。

「Forgiveness is like water.」

「ゆるしは、まるで水のようなんだ」と、Gausくんは、しずかに語る。

映像は、子どもたちが井戸のようなところから吹き出す水で戯れる様子を映し出し、またGausくんが川の浅瀬のようなところを歩く姿を映す。

Gausくんがこのことばによって「何を」言おうとしたのかは、明確には語られていない。

でも、このことばは、ぼくの深いところに響いてくる。

ぼくが思うに、「水 water」は、まずは生活のためのものであるけれど、吹き出る水に「一緒」に戯れる子どもたちの表象は、子どもたちを(人を)「つなげる」ものとしてあるように見える。

また、水は、それに身体をひたすことにより、心身を「洗う」ものである(過去のこと・記憶を洗ってくれるものであり)と同時に、川の流れのように、絶えず流れをつくって、「洗い流してくれる」ものである。

まるで水のような「ゆるし forgiveness」とは、じぶんの内面を「洗う」と同時に、他者たちの/他者たちに向かう気持ちを「洗い流す」ものである。

このようなものとして、「水 water」とは、「生命そのもの」である。

子どもたちは「自然」の存在であり、このようなことを、意識することなく感覚しているように、ぼくには思えてくる。

「ゆるしは、まるで水のようなんだ」

「ゆるし forgiveness」を、じぶんたちで選んだ子どもたちの「物語」である。

それははるか彼方のことではなく、この先の平野と山と大海を超えていったところに生きている「物語」である。

「誰と歩くのか、ワイワイと歩けるのか」(飯島勝矢)。- 「歩く」ということ。

誰と「歩く」のか。たのしく「歩いている」か。

誰と「歩く」のか。たのしく「歩いている」か。

糸井重里が主宰する「ほぼ日刊イトイ新聞」(通称:「ほぼ日」)の企画「糸井重里が知りたいことシリーズ vol.1」、その冒頭に掲げられていることばである。

ぼくは、このことばを見て、そこにまったくじぶん勝手な意味合いを与えて読んでいくことになるのだけれど、そのことはあとで書くことにして、ともあれ、第一回のテーマは「歩く」である。

「糸井重里が知りたいことシリーズ 」は、糸井重里が「知りたいこと」をテーマとして選び、専門家、また一緒に学んでほしい方を交えての、座談会形式ですすめられる。

第一回のテーマ「歩く」では、東京大学で「老い」(老いによる衰弱)を研究している飯島勝矢先生(著書に『東大が調べてわかった衰えない人の生活習慣』)、またカンニング竹山を迎えての座談会である。

飯島勝矢は自身の著書にふれながら、つぎのように語る。

飯島 …本の中でも「歩く」だけで健康になれるとはまったく書いていません。歩くという動作や手法というよりも、「誰と歩くのか、ワイワイと歩けるのか」、そういうことが大事だと話をしています。

飯島勝矢の研究は「フレイル(衰弱)」ということにあり、ここではその研究結果のひとつを紹介している。

詳細はこの座談会記録を読んでいただくのがよいと思うが、65歳以上の自立高齢者を対象とし、「何を生活習慣に取り入れているか」を調査して、「要介護一歩手前の状況なのか全く問題ないのか」を見ていったという。

この調査における「生活習慣」でとりあげられたのは、「運動習慣(ウォーキングやジムなど、ひとり黙々とする運動)」「文化活動(囲碁や将棋など)」「地域ボランティア活動」の、3つの活動である。

この調査結果の中で「いちばん驚いた」のは、「運動習慣」だけの人は、「地域ボランティア」や「文化活動」をしている人よりも3倍くらいリスクが高い、ということであったという。

つまり、ふつうの見方をすれば、「運動習慣」がある人がリスクが低いと思うけれど、それとは逆の結果が出たのである。

ここでのポイントは、飯島勝矢自身が解説しているように、「人とのつながり」である。

「地域ボランティア」や「文化活動」は、「人とのつながり」を基盤とし、醸成している。

だから、ひとりで黙々とする運動ではなく、「誰と歩くのか、ワイワイと歩けるのか」ということが大切だということになる。

というようにして、飯島勝矢のコメント、およびシリーズ vol.1のタイトルに戻ってくる。

誰と「歩く」のか。たのしく「歩いている」か。

「ワイワイ」ということばはイメージがわきやすく、魅力的でもあるけれど、「ワイワイ」していない人たちを除外するようにも聞こえるから、「たのしく」の方がより包括的な表現である。

ところで、ぼくは、座談会の内容を読む前、このタイトルを見たときに、このタイトルに別の意味を勝手に与えてしまっていたのである。

ぼくは、「運動習慣」的な「歩く」ではなく、「人生」的な<歩く>というようにこのタイトルを解釈して、惹かれたのであった。

ぼくたちが人生を<歩く>なかで、「誰と」歩くのか、そして、「たのしく」歩いているか。

そのようにタイトルを「読んで」、座談会のやりとりを読みはじめ、「そう(ぼくの解釈)ではないんだ」と思いつつ読みすすめ、次第に、「いや待てよ」の感覚がわきあがってくる。

飯島勝矢が「人とのつながり」ということに言い及んだとき、ぼくの解釈でもいいんじゃないかと、思い直したのだ。

人生の道ゆきを<歩く>とき、「誰と」歩くのか、そして、「たのしく」歩いているのか、ということが大切であることと同じに、ふだん運動などで「歩く」とき、「誰と」歩くのか、そして「楽しく」歩いているのか、ということが大切である。

人生の道ゆきを<歩く>ように、ぼくたちはなんでもない道を「歩く」ことができるし、逆に、なんでもない道を「歩く」ように、ぼくたちは人生の道ゆきを<歩く>ことができる。

そんなふうにして歩きながら、じぶんへの問いがやがてやってくる。

<誰と>歩くのか。<たのしく>歩いているか。

生きるということは、ある意味において、たぶん、そのようなことだけでもあるように、つい思ったりしてしまう。

まったく理解できない本をまえにして。- 「内田樹にとってのレヴィナス」を読みながら。

ある本を目の前にして、ある本を読みながら、著者が何を言わんとしているのか、「意味がまったくわからない」ということがある。

ある本を目の前にして、ある本を読みながら、著者が何を言わんとしているのか、「意味がまったくわからない」ということがある。

そのようなことを、思想家・武道家の内田樹はフランスの哲学者レヴィナスの本との出会いで体験していて、その体験談を読みながら、ぼくは似たようなじぶんの体験を思い起こすことになる。

内田樹は、その鮮烈な体験を、つぎのように書いている。

…僕がレヴィナスの本をはじめて読んだ時、それは『困難な自由』という本でしたけれど、意味がまったくわからなかった。最初の数十頁を四苦八苦して読み通したあとでも、ほとんど一行も理解できていなかった。でも、「僕はこの本の読者として想定されている」という確信がなぜかありました。それはいきなり道ばたで見知らぬ外国人に両手をつかまれて、聞いたことのない外国語で、大きな声で話しかけられている感じに近いものでした。何を言っているのかさっぱりわからない。でも、間違いなくこの人は僕に向かって話しかけている。それはわかる。

内田樹『内田樹による内田樹』(文春文庫)

レヴィナスの著作はきわめて難解であることは、レヴィナスに少しでも触れたことがある人はわかるだろう。

大学で学んでいたとき、ぼくはレヴィナスの著作(日本語訳)に「呼ばれている」ような気がして手にとったのだけれども、まったく意味がわからず、結局のところ、脇においてしまった。

それから15年くらい経って、たまたま内田樹の著作でレヴィナスに触れることになり、「レヴィナス」が以前とはちがった仕方で、ぼくの前に現れている。

けれども15年ほど前においては、「呼びかけられる」という感覚がありながらも、「僕はこの本の読者として想定されている」というほどの確信はなかったように思う。

「僕はこの本の読者として想定されている」という確信をぼくがもつことができたのは、社会学者の見田宗介(真木悠介)であった。

哲学書特有の難解さではないけれども、見田宗介(真木悠介)の書くものは「難解」であった。

『現代社会の存立構造』はもちろんのこと、より具体的な文体で書かれた『気流の鳴る音』も『現代社会の理論』も、ぼくがこれまで読んできた本とはちがう仕方で「難解」であった。

でも、内田樹がレヴィナスをはじめて読んだときに感じたように、「僕はこの本の読者として想定されている」という確信に似たような感覚を、ぼくは強烈に感じていた。

内田樹の例で言えば、道ばたで外国人に両手をつかまれ、知らない言葉で話されていて理解できないのだけれども、ぼくは、「わからない」という身振りによってその場から立ち去る、ということはしてはならないような気がしたのである。

だから、ぼくは「その場」に立ち止まって、必死にテクストに向かったのである。

事後的に確認できたのは、やはり「僕はこの本の読者として想定されていた」のだということであった。

さらには「本の読者」という枠にとどまるどころか、ぼく自身の考えかたや生きかたを「解体と生成」の渦のなかに投げこむことになるのである。

見田宗介(真木悠介)先生の著作群(そして先生ご自身)に出会わなかったら、「今のぼく」はぜんぜん違った「ぼく」となっていたかもしれない。

そのようなぼく自身の体験を通して、ぼくには、「内田樹にとってのレヴィナス」という経験が、身にしみて伝わってくるのだ。

それは、ほんとうに幸福なことだと、ぼくは思う。

内田樹が前掲の文章につづけて書いている箇所を挙げておきたい。

…コンテンツは理解できなくても、自分が宛て先であることはわかる。メッセージの意味はわからなくても、そのメッセージが自分宛てであることはわかる。そういうコミュニケーションというのはありうると思うのです。ありうると思うどころか、そういうコミュニケーションこそがあらゆるコミュニケーションの基礎にあるもの、レヴィナス自身の用語を借りれば、「コミュニケーションのコミュニケーション」ではないかと僕は思います。

内田樹『内田樹による内田樹』(文春文庫)

ここで語られる「コミュニケーションのコミュニケーション」とは、なんと深い洞察だろう。

それにしても、内田樹(そして内田樹を経由したレヴィナス)の文章に出会ったのが、たとえば、20年ほど前、大学に通っているころであれば、ぼくはどう読んだだろうかと思わずにはいられない。

「頭→心→腹」へと落として…。- Otto Scharmer『Theory U』(U理論)を読みながら。

2007年に香港に来てから手に入れた本(紙の書籍も電子書籍も、英語の本も日本語の本も)で、「じっくり」と読まずにきた本を、今度はきちんと、じっくりと読んでいる。

2007年に香港に来てから手に入れた本(紙の書籍も電子書籍も、英語の本も日本語の本も)で、「じっくり」と読まずにきた本を、今度はきちんと、じっくりと読んでいる。

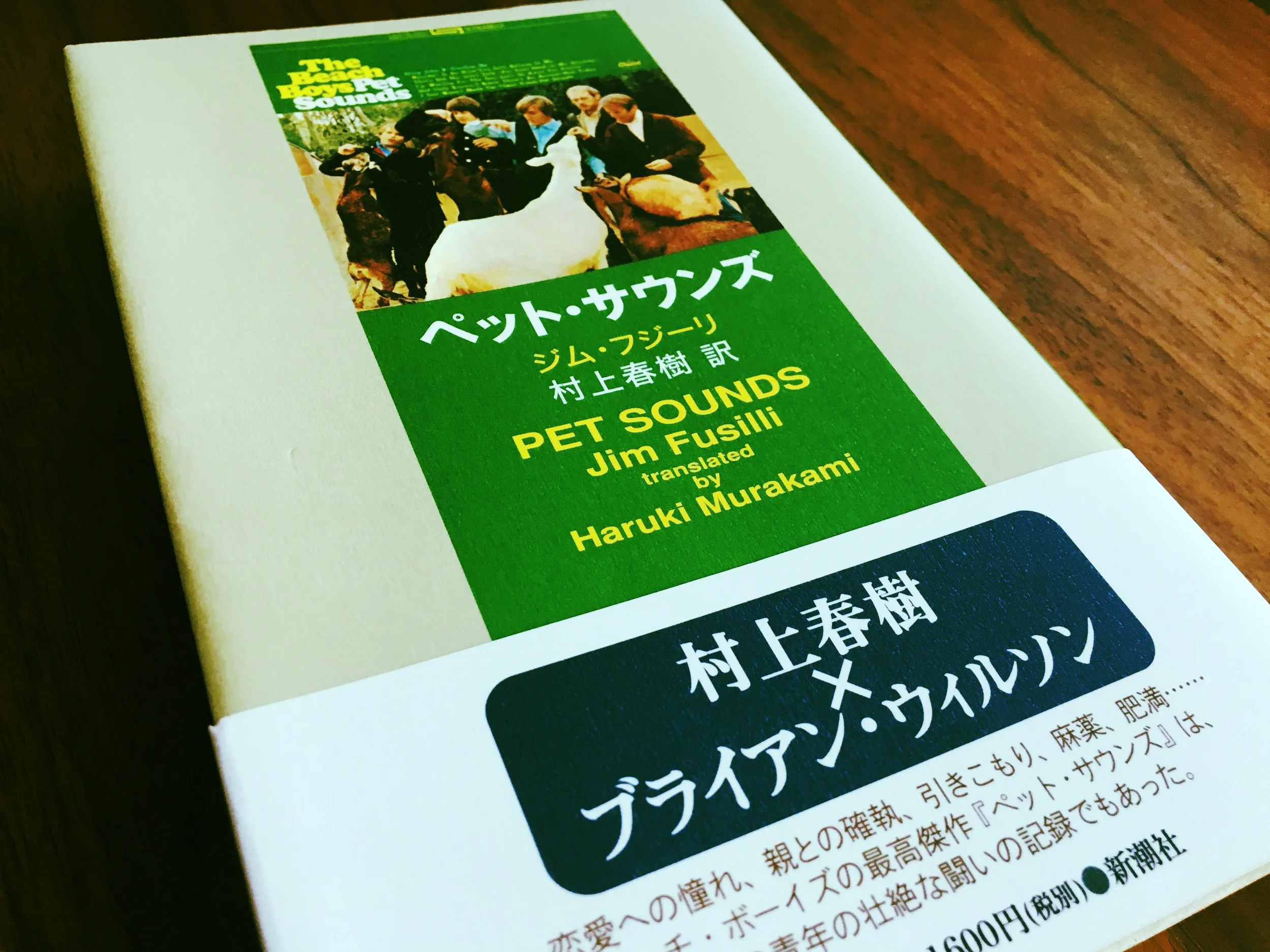

ビーチ・ボーイズの名盤『Pet Sounds』について書かれている、ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』(村上春樹訳)も10年ほどの時を経て、ようやくぜんたいを読むことができて、別のブログではその本のことを書いた。

今に至って読んでみて思うのは、「10年ほどの時」というのは、まんざら、無駄ではなかったということだったりする。

というのも、今だから理解が深まるようなところがあったりするから。

そんな本の一冊としては、C. Otto Scharmer(オットー・シャーマー)の著作『Theory U: Leading from the Future as it Emerges』(SoL, 2007)もある。

日本でも「U理論」として呼ばれ、(おそらくそれなりの読者を獲得して)読まれてきた本である(また、おそらくそれなりの実践のひろがりをみせている理論である)。

この本は「SoL」(The Society for Organizational Learning Inc.)から出版され、「序文」を「学習する組織」で有名なPeter Senge(ピーター・センゲ)が書いているように、チーム変革、組織変革、そして社会変革などに焦点をあて、これまでの「過去から学び」という学びのスタンスではなく、「未来からの学び」というスタンスを全面的にとりいれて、リーダーシップ論などを展開している。

オットー・シャーマーは、たとえばマネジャーの仕事において、仕事の「プロセスと結果」(howとwhat)、つまり仕事の「duringとafter」を見たり考えることのなかで、ぼくたちは、それらの「before」への視点、つまり「プロセスと結果」が生成する「前」の、人間の内的な源が「盲点」になっていると、その盲点に光をあてる。

ちなみに、ぼくが持っているのは第1版のハードカバー(英語版)で(現在は「The Second Edition」が出ているようだ)、ずいぶんと大きく、手にずっしりくる本である(500頁ほどもある)。

これまでも手元にとりだしてみては、結論的な内容だけを読んだままで、そのままになってしまっていた。

ハードカバーは大きいから字も読みやすく、またオットー・シャーマーの英語も読みやすいことも手伝って、ぼくは少しずつ、ページに向き合って読んでいる。

今に至って読むことでよかったと思うのは、ぼくがこれまでいろいろと考えてきたことに接続できそうだという予感にあるからである。

「じぶん、チーム・組織、社会」というぜんたいの水準においての「未来へのシフト」ということを考えるときに、U理論は、同じ課題を共有し、解決の方向性においても同様の磁力にひかれているようにも思う。

リーダーシップの本質は内的な場所、そこから人が個人的に/集団的に作動(operate)してゆく内的な場所をシフトさせることだと、オットー・シャーマーは語りながら、本の表紙にある、「open mind, open heart, open will」という内的なシフトの流れと深さに触れている。

ぼくは、このような箇所で、立ち止まって、考える。

ぼくであれば、「open mind, open heart, open will」ということは、「頭→心→腹」へと落としてゆくこと、つまり頭で理解し(頭で理解するだけではなくて)、心で感じ、お腹に落とすこと、というように語ってきたりもした(なお、厳密な理論はここでの目的ではないのでこれ以上は立ち入らない)。

お腹にまで落とすことでほんとうの理解としたがって行動につながってゆくのだということでもあるけれど、そのように考えながら、U理論は、その文字「U」にあるように、さらに、上昇してゆくところを、イメージとしても、また理論としても精緻に展開している。

こんな具合に、本の最初の方で立ち止まっては考え、立ち止まっては考えしているから、歩みはゆっくりだけれども、1ページ1ページに対面している。

ところで、以前読んでいたときは「結論」に飛ぼうとしていたからか、本の冒頭に置かれている「格言」に気づかずにいたことを思う。

オットー・シャーマーは「ドイツ生まれ」だからか、冒頭には、つぎのような「ゲーテ」のことばが置かれている。

Man knows himself only to the extent that he knows the world;

he becomes aware of himself only within the world,

and aware of the world only within himself.

Every object, well contemplated, opens up a new organ of

perception within us.

- Johann Wolfgang v. Goethe

ぼくは、ゲーテの、この含蓄のあることばを、生きるなかで「頭→心→腹」へと落としてきたようなところがある。

このことばを深く確かめながら、ぼくは、Otto Scharmer『Theory U』を読んでいく。

「古典」としてのビーチ・ボーイズ『Pet Sounds』。- 「古典解釈」としてのジム・フジーリ著『ペット・サウンズ』(村上春樹訳)。

ビーチ・ボーイズの名盤『ペット・サウンズ』をきちんと聴こうと思ったのは、10年ほど前のこと(つまり、2007年・2008年頃のこと)になる。

ビーチ・ボーイズ(The Beach Boys)の名盤『ペット・サウンズ』(Pet Sounds)をきちんと聴こうと思ったのは、10年ほど前のこと(つまり、2007年・2008年頃のこと)になる。

それまでにも、ビーチ・ボーイズの音楽は聴いていたし、また名盤『ペット・サウンズ』の存在も知っていた。

それだけでなく、高校時代には、バンドで、ビーチ・ボーイズの曲を演奏していたこともあった。

けれども、1990年代に大学に通っていたころ、ぼくはビーチ・ボーイズではなく、ビートルズに「はまって」いて、ビーチ・ボーイズは他に「はまって」いたオールディーズという括りのなかでの、ひとつのバンドであった。

2007年にぼくは香港に移り、そこで、村上春樹と和田誠による『村上ソングズ』(中央公論新社)という本をひらき、そこに収められた最初の曲として、「ビーチボーイズの伝説のアルバム『ペット・サウンズ』に収められたとびっきり美しい曲」(村上春樹)に出会う。

ポール・マッカートニーが「実に実に偉大な曲だ」と語った、「God Only Knows」(「神さましか知らない」)である。

この曲が収められている『ペット・サウンズ』をきちんと聴いてみようと思ったのは、その頃のことであった。

時期をほぼ同じくして、村上春樹が、ジム・フジーリ(Jim Fusilli)の著作『Pet Sounds』を翻訳し、その翻訳書を新潮社から出版していて、ぼくは、関心の流れから、名盤『ペット・サウンズ』と共に、この本も手にしたのであった。

それから、今に至るまで、この本をきちんと読まずにきてしまっていたのだけれど、今になって読んでみて、いっそう楽しむことができたように思う。

『ペット・サウンズ』そのものに光をあてていること自体関心をよぶ本であり、内容も、そのアルバムの素晴らしさと意義、曲の詳細解説、またブライアン・ウィルソンの人生などを、ジム・フジーリの生ともときおり交差させながら語り、興味深いものとなっている。

この本のなかでも、「God Only Knows」(「神さましか知らない」)は、本の後半、終盤に向かうところの「特別な位置」に置かれている(実際は、アルバムの順序に合わせた形ではあるのだが、「特別な位置」のように見える)。

そのあたりから、ジム・フジーリの『ペット・サウンズ』が、村上春樹の『ペット・サウンズ』のようにも聞こえてくるから不思議だ。

翻訳において村上春樹本人は逐語訳的な翻訳を心がけているようで、自身もあまりよく分からないというけれど、この本でも「村上春樹」のリズムと文体がところどころに刻印されている。

それが、ぼくの感覚では、終盤になって、より前面に(落ち着いた情熱とともに)押しだされてくるように見える。

翻訳書の本の「帯」には、「村上春樹 x ブライアン・ウィルソン」と大きく書かれているけれど、それが本を売るための文句でありながら、ある意味で「ほんとうのこと」でもあるところに、この本はあるようだ。

そのことは、翻訳という作業には抜け出せないものとしてあることだから特に気にするものではないけれど、むしろ『ペット・サウンズ』という世界が、それを聴く者たちを、しずかな情熱と心の揺れのなかになげこむことの作用でもあるように、ぼくは感じたりする。

その『ペット・サウンズ』について、ジム・フジーリは、たとえば、つぎのように書いている。

ニック・コーンというライターは『ペット・サウンズ』のことを「幸福についての哀しい歌の集まり」と呼んだ。この名作アルバムをこれほど短く的確に表した言葉はほかに見当たらないはずだ。ただし「素敵じゃないか」とか「ヒア・トゥデイ」を聴いたあとでは、あなたはそれを「哀しみについての幸福な歌の集まり」と呼ぶことになる。…

ジム・フジーリ『ペット・サウンズ』村上春樹訳(新潮社、2008年)

「幸福についての哀しい歌の集まり」という呼び方、あるいは「哀しみについての幸福な歌の集まり」という呼び方の、その的確な言葉に、ぼくは感心してしまう。

けれども、『ペット・サウンズ』には、「短く的確に表した言葉」をどうしても超え出てしまうようなところがあるのであり、だからこそ、ジム・フジーリは、この名盤を語るのに、一冊書いてしまったのだとも言える。

この本の「訳者あとがき」で、村上春樹が書くように、『ペット・サウンズ』は、その再評価の流れのなかで、若いミュージシャンたちが「アクチュアルな古典」(村上春樹)として聴くようになった作品である。

そのことばを読んで、ぼくは納得してしまう。

『ペット・サウンズ』は、「古典」であるのだということを。

「古典」の作品たちは、音楽であろうが文学であろうが科学であろうが、「短く的確に表した言葉」でいろいろに呼ばれるのだけれども、どうしても、その狭い呼び名を超え出てしまう仕方で、それらを「きちんと」聴く者・読む者たちに現れるものだ。

きちんと聴こうと『ペット・サウンズ』のCDを購入し、またジム・フジーリの著作『ペット・サウンズ』を手にしてから、その世界にまるで呼応するかのように、「ビーチ・ボーイズ」が、ぼくの世界に現れてくる。

2012年、結成50周年記念として再集結したビーチ・ボーイズは、(1960年代半ばからツアーに参加しなくなった)ブライアン・ウィルソンと共にここ香港にもやってきて、「God Only Knows」(「神さましか知らない」)を歌い、演奏した。

それから数年後、今度は、ブライアン・ウィルソンは参加せず、他のメンバーたちが「ビーチ・ボーイズ」としてやってきて、やはり「ビーチ・ボーイズ」を歌い、演奏した。

また、ブライアン・ウィルソンの半生を描いた映画も公開され、ブライアン・ウィルソンの「苦悩」を、映画を通して知ることができた。

そうして、ぼくはようやく、このジム・フジーリの著作『ペット・サウンズ』に正面から向かうことになり、ジム・フジーリによる『ペット・サウンズ』という名盤の「古典解釈」に耳を傾けている。

その解釈はまた、古典としての名盤『ペット・サウンズ』を楽しむための、聴き方となっていく。

対話の仕方について。- ブッダの「対話作法」を知り、共感し、学ぶ。

日本から海外に出て、学びの必要性を感じ、関心をもったことのひとつに、「宗教」がある。

日本から海外に出て、学びの必要性を感じ、関心をもったことのひとつに、「宗教」がある。

タイやラオスやミャンマーを旅しながら、仏像や遺跡だけではなく、街の通りで出くわす僧侶たち。

マレーシアの早朝に、イスラムの祈り(録音されたもの)に目を覚ますことになる凛とした空間。

西アフリカのシエラレオネで、街の教会から聞こえてくる賛美歌。

東ティモールの、生活の隅々にまで浸透するカトリック、そこに呼ばれ参列しながら、ぼくは「宗教」をかんがえる。

特定の「制度宗教」(仏教やキリスト教やイスラム教など)を、ぼくは持たないし「生きかた」としてはいないけれども、それらをリスペクトしながら、また宗教学者の釈撤宗が言う「自然宗教」のような位相における(だれもがもつ)「宗教性・宗教なるもの」には、ぼくはオープンでいる。

「制度宗教」についても、この世界で生きてゆくなかで、もっと知らなければいけないと思い、本を読む。

釈撤宗と思想家である内田樹の「対話」「やりとり」が収められている著作『いきなりはじめる仏教入門』『現代霊性論』などは、わかりやすいことば、生きたことばで、これら、宗教・宗教性・宗教なるものを語ってくれていて、初学者にも、したがって(そうであるからこそ)深くかんがえてきたものにとっても、いろいろな意味で読者を触発するものである。

とても刺激に満ちた本たちである(だから、こうして触発されて、いくつかのブログを書いてきている)。

なかでも、「制度」化された宗教のこと以上に、その最初の生成、つまり、たとえばゴータマ・シッダールタ(ブッダ、釈迦、釈尊など)の考えたこと、悩んだこと、生きかたなどは、ぼくの関心をひく。

釈撤宗は、仏教は「相対性を基底にした宗教」であること、釈尊の瞑想方法は「理性的で分析的なもの」であったことなどを指摘しながら、また「釈尊による説法の作法」として、つぎのように(文章の注記で)書いている。

釈尊は誰にでも同じ話をしたわけではないようです。対機説法(相手の状況や能力や傾向に合わせて教えを説く)、次第説法(相手のレベルに合わせて教えを説き、だんだんレベルアップさせていく)、といった手法を使ったといわれています。いわば、めざす山の頂点は同じでも、いろんな登り方やルートがある、といった感じでしょうか。ですから、仏教は、異端や正統という区別には鈍感です。いや、寛容か。

内田樹・釈撤宗『いきなりはじめる仏教入門』(角川ソフィア文庫、2012年)

「相手の状況や能力や傾向に合わせて教えを説く」方法(対機説法)や「相手のレベルに合わせて教えを説き、だんだんレベルアップさせていく」方法(次第説法)は、現代においても、コンサルティングなどの方法に通じるところがある。

別に、コンサルティング的なことに限定しなくても、たとえば、映画「スター・ウォーズ」におけるヨーダの対話作法でもあるだろう。

なお、「対機説法」については、中村元も、著作のなかで、つぎのように書いている。

原始仏教には体系的な教説というより、いろいろな人、いろいろな立場の人との対話が数多く載せられております。ブッダに教えを乞いにきた人にたいして、まずその人が思っていることをいわせてみて、それに応じて諄々と説法していくという場合が多く見られます。これは仏教の特徴ともいえるでしょうが、いわゆる対機説法といって相手に応じて違った言い方で自在に応じるということになります。

相手を頭から否定してしまったり、争ったりということを固く戒めております。このことが、後世に仏教が大きく発展していく要因となったのでありましょう。

中村元『ブッダ伝 生涯と思想』(角川ソフィア文庫)

中村元はここで、「仏教」というぜんたい(仏教の特徴や発展)から遡ってブッダの作法を語っていて、ブッダの「方法」が伝えられ、制度化されてゆく道すじの一端を教えてくれているけれども、ぼくにとっては、ただシンプルに、ブッダがそのような対話の作法をとっていたことに興味をひかれるのである。

そして、「教え」ということについても、なにかが「わかった」と思ったところで、ふたたび、その「わかったこと」を懐疑してゆくという、「相対性」でもって立ち向かい、「理性的かつ分析的」にかんがえる作法は、ぼくもふだんのなかで配慮している方法のひとつである。

いやはや、いろいろと興味をひかれ、いろいろとかんがえさせられるのである。

「人間は自由か、運命・宿命に導かれているか?」の問い。- 内田樹が解釈する武術家甲野善紀のことば。

武術家の甲野善紀(こうのよしのり)。

武術家の甲野善紀(こうのよしのり)。

アジアを旅し、ニュージーランドに住んだのちに、「身体論」ということに関心をもちはじめていた2000年頃に、ぼくは武術家甲野善紀の名前を知り、著作を手に取った。

武道や武術をするわけでもないぼくは、それでも「身体」ということにひかれ、甲野善紀にたどりついたのであった。

名前をどなたかの著作で知り甲野善紀の本を取ったのか、あるいは著作を手に取って甲野善紀の名前を知ったのかは、正確には覚えていない。

また、どの著作を最初に手に取ったのかもよく覚えていないけれども、養老孟司と甲野善紀の対談の本(『自分の頭と身体で考える』)を手に取ったことを、ぼくは覚えている。

いずれにしろ、ことばのなかに、探求者であり、芯の通った、凛とした響きを感じたものだ。

甲野善紀を尊敬する思想家・武道家の内田樹は、甲野善紀『武術の新・人間学』の文庫版解説(「ご縁の人・甲野先生」)を書いていることを他の著作で知り、そこで語られることばに、ぼくは惹かれる。

甲野善紀の武術稽古の始まりには、「人間は自由か、それとも宿命に操られているか」という問いがあったことに、内田樹は照明をあてながら、つぎのように書いている。

人間は自由なのか、それとも宿命の糸に導かれているのか?

それについて甲野先生がたどりついた答えは『人間は自由であるときにこそ、その宿命を知る』ということであった。私はこの洞見に深い共感を覚えるものである。

自由と宿命は『矛盾するもの』ではなく、むしろ『位相の違うもの』である。ほんとうに自由な人間だけが、おのれの宿命を知ることができる。私はそのように考えている。

内田樹・釈撤宗『いきなりはじめる仏教入門』(角川ソフィア文庫、2012年)

「人間は自由か、それとも宿命に操られているか」という問いは、古今東西、さまざまに問われ、回答が試みられてきたものである。

しかし、問いそのものの違和感と回答の歯切れのわるさのようなものを感じることがよくあり、ぼくはそもそもの問いの立て方に無理があるように思ったりしていた。

そのことを、『位相の違うもの』として捉える内田樹の思考に、ぼくも同じことを考えつつ、「ほんとうに自由な人間だけが、おのれの宿命を知ることができる」ということばに慧眼を見る。

なお「自由」などということばは、とかく観念論の深みにはまっていってしまいがちなのだが、武術や武道という「身体」というものが、ある種のストッパーとして、観念の罠から距離をつくっているように思う。

内田樹は、さらに、つぎのように書いている。

…自由であるというのは、ひとことで言えば、人生のさまざまな分岐点において決断を下すとき、誰の命令にも従わず、自分ひとりで判断し、決定の全責任を一人で負う、ということに尽くされる。

他人の言葉に右往左往する人間、他人の決断の基準を訊ねる人間、それは自由とは何かを知らない人間である。そのような人は、ついにおのれの宿命について知ることがないだろう。

おそらく甲野先生が『運命の定・不定』の問題についてたどりついた答えは、そのような決定的に単独であることを引き受けた人間にだけ、宿命は開示されるということではないか、と私は解釈している。…

内田樹・釈撤宗『いきなりはじめる仏教入門』(角川ソフィア文庫、2012年)

この文章はこれにつづいて「ご縁」ということにつなげられてゆくのだけれども、その手前のところで、「自由」ということばを具体化することにより、「ほんとうに自由な人間だけが、おのれの宿命を知ることができる」ということの意味をいっそう鮮明にしてくれる。

なお、この文章は宗教学者の釈撤宗に宛てられたものであり、のちに、釈から内田樹に返信された文章にあるように、別のことなる光をいろいろな角度からあててゆくこともできる(が、ここではこれ以上立ち入らないことにする)。

自由と運命・宿命という関係性は、だれも(おそらく)「正しい」回答を提示できるものではないし、だれも(おそらく)それぞれの論拠を「証明」できるものでもない。

それでも、人にとって、自由だとか、運命・宿命だとかの「位相」は、生きる道ゆきのなかで、とても「切実なこと」として現れてきたりするのであって、それら「切実さ」に寄り添いながら、じぶんのものとして、じぶんの「生きかた」のなかに獲得してゆくことばであるように思う。

甲野善紀のことば、内田樹のことばから、そのようなことを学び、かんがえさせられる。

「ご縁」ということ。- 「私がまさにそのときに会うべき人がちゃんと私を待っている」(内田樹)。

思想家・武道家の内田樹が、「私の「ご縁」論」という文章(宗教学者である釈撤宗宛ての文章)で、「ご縁」についての自身の考えを書いている。

思想家・武道家の内田樹が、「私の「ご縁」論」という文章(宗教学者である釈撤宗宛ての文章)で、「ご縁」についての自身の考えを書いている。

生きている間にすれ違うすべての人と知り合いになるわけではなくて、言葉をかわすのはそのうちのほんとうにわずかな人とだけですし、ましていっしょに仕事をするようになる人というのは、そのうちでもさらに希少な数ですから、そこにはなにかしらの「偏り」があるはずです。

私はその「偏り」のことを「ご縁」と呼んでいます。

内田樹・釈撤宗『いきなりはじめる仏教入門』(角川ソフィア文庫、2012年)

「偏り」というふうに考え、感覚することは興味深いところだと思いながら、この文章を読みながら、ぼくは、うんうんとうなずいてしまう。

生きている間に言葉をかわすのは「ほんとうにわずかな人だけ」だし、「いっしょに仕事をするようになる人」は「さらに希少な数」であることを、ぼくは思う。

もちろん、「数」は相対的なもので、人によって桁数の違いはあるだろうけれども、それでも、たとえば「すれ違うすべての人」の数との比という観点で見れば、人による違いは大差ないものであろう。

言葉をかわす人たちやいっしょに仕事をする人たちとうまくいかないこともあるけれど、このような「偏り」の視点から見ると、「ご縁」ということの不思議さとありがたさを感じるのである。

この文章につづけて、内田樹は、つぎのように書く。

若い頃は、人生は主体的に切り開くものであり、100%の自由と自己決定のみが私の主体性を基礎づけるものである、と単純に信じておりましたが、齢不惑を超えるあたりから、なかなかそういうものではなくて、「神の見えざる手」によって(「仏の手」?)、人生の分岐点のところどころに、私がまさにそのときに会うべき人がちゃんと私を待っている、ということが実感できるようになりました。…

内田樹・釈撤宗『いきなりはじめる仏教入門』(角川ソフィア文庫、2012年)

もっと「若い頃」にこの文章を読んでいたら、さらっと流してしまうかもしれないけれど、ぼく自身が齢不惑を超えるあたりにいるからだろうか、読みながら、つい立ち止まってしまう。

「私がまさにそのときに会うべき人がちゃんと私を待っている」

心をうつ言葉だ。

「会うべき人がちゃんと私を待っている」と思うのは「私」だから、「私」がじぶんの物語のなかで、そのような物語をつくりだしたのだと言うこともできる。

けれども、人生の分岐点のところどころに、ぼくたちは、そのように思うほかはない仕方で、「会うべき人」に出会うのだ。

と、書きながら、「出会う」という言い方は、「主体的に切り開く」ほうに軸足を置いている言い方かもしれないと思ってしまう。

だから、内田樹の書くように、「ぼくが…出会う」というより、「…会うべき人がちゃんと私を待っている」のだという感覚のほうが、ここでは、論理的だ。

それは、(主体的の反対としての)受動的な生きかたということではなく、主体的/受動的という「私」の小さい思考が解き放たれ、他者たちにひらかれた生きかたである。

「私がまさにそのときに会うべき人がちゃんと私を待っている」

それは、偏りとしての「ご縁」を、より鮮烈に感覚する契機だ。

「情報化社会」における「情報」のコンセプトを徹底してゆく。- 「情報」の3つの種類・作用(見田宗介)。

見田宗介の名著『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来』(岩波新書、1996年)で展開される理論の魅力は、いろいろに語ることができる。

見田宗介の名著『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来』(岩波新書、1996年)で展開される理論の魅力は、いろいろに語ることができる。

とりわけ、「情報化・消費化社会」で語られる社会の光と闇をともに見晴るかしながら、それらの「情報」と「消費」というコンセプトを、根源的に、徹底して「転回」してゆく論理と肯定性に、ぼくたちは「現在と未来」の希望と方向性をもつことができる。

20世紀末に、東京で暮らしながら、「情報化・消費化社会」の闇にうんざりし思い悩んでいたぼくにとって、考え方と気持ちの双方が解き放たれるような体験を、この名著はぼくにもたらしたのであった。

「情報化社会」ということについて、見田宗介は、この著作の最後のところで、つぎのように書いている。

「情報化社会」というシステムと思想に正しさの根拠があるのは、それがわれわれを、マテリアルな消費に依存する価値と幸福のイメージから自由にしてくれる限りにおいてであった。<情報>のコンセプトを徹底してゆけば、それはわれわれを、あらゆる種類の物質主義的な幸福の彼方にあるものに向かって解き放ってくれる。

けれども…情報の観念は未だ、現在のところ、消費というコンセプトの透徹がわれわれを解き放ってくれる以前の、効用的、手段主義的な「情報」のイメージに拘束されている。

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来』(岩波新書、1996年)

ここで、「情報」の効用的、手段主義的なイメージということについては、「情報」というコンセプトの諸相のぜんたいを見ておく必要がある。

見田宗介は、「情報」はつぎのように、基本的に三つの種類、あるいは作用(機能)をもつとしている。

1.認識情報(認知情報。知識としての情報)

2.行動情報(指令情報。プログラムとしての情報)

3.美としての情報(充足情報。歓びとしての情報)

「情報」ということを考えるにあたって、これだけでもとても興味深い切り分けである。

これらのうち、1と2が共に、手段として・効用としての情報である。

つまり、「何かのための」情報である。

これらに対し、「情報」のコンセプトの第三の様相は、「効用としての情報の彼方の様相、美としての情報、直接にそれ自体としての歓びであるような非物質的なものの様相を含むコンセプト」である。

ゼネラル・ミルズ社の「ココア・パフ」の事例を挙げながら、見田宗介がそこに「論理の可能性」を見たのも、この第三の様相である。

ぼくは、その視点をじぶんの「メガネ」としながら、「一個のジャガイモ→ベークドポテト」に、その「論理の可能性」を見たのであった(ブログ「「ジャガイモ」について。- 主食としてのジャガイモ、ベークドポテト、情報化・消費化社会。」)。

この「ベークドポテト」から連想して「ココア・パフ」に思考が向かい、「情報」というコンセプトについて書こうと思い、今こうして書いている。

この本が出版されてから20年以上が経過した今、そのような「論理の可能性」を見ながらも、「情報の観念は未だ、現在のところ、効用的、手段主義的な「情報」のイメージに拘束されている」という言葉をくりかえす状況にある。

最近(2018年8月)、この『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来』の増補版(2018年)が出たけれども、一部の「データ」のアップデートを中心とした増補であり、「情報の観念は未だ、効用的、手段主義的な「情報」のイメージに拘束されている」という記述は変わってはいない。

効用的、手段主義的な「情報」は、いっそう、よりいっそう、その効用性と手段主義を追求してゆくところ(ビックデータ!)につきぬけていっているようにも見て取れる。

しかし、だからといって、「情報」のコンセプトの第三の様相がきりひらいてくれる世界の、その可能性がなくなったわけではないし、むしろ、その可能性が「きりひらかれてきている」と捉えることのできる側面も、ぼくたちはこの世界で見ることができる。

「ジャガイモ」について。- 主食としてのジャガイモ、ベークドポテト、情報化・消費化社会。

香港のショッピングモールを歩いていて、レストランの入り口にスペシャルメニューが写真付きで宣伝されているのを見る。

香港のショッピングモールを歩いていて、レストランの入り口にスペシャルメニューが写真付きで宣伝されているのを見る。

メニューは「Baked Potato」(ベークドポテト)で、なんとも美味しそうなイメージにあふれている。

そのレストランに入るつもりはなかったけれど、値段を確認してみると、結構な値段で少しびっくりしてしまう。

「びっくり」の根拠のひとつは、ぼくの「ジャガイモ」に対する見方がある。

一個のジャガイモを単純に値段で価値を決めてしまっている見方である。

もちろん、現代においては、「高級な」ジャガイモがあることは知っているのだけれども、ぼくの生活史が、ジャガイモの見方に影響している。

そもそも、日本に住んでいたころは、ジャガイモはフライドポテトやマッシュドポテトのように、それ自体が主食になるようなことはなかったのが、ニュージーランドに住んでいたときに、「主食代わり」として食卓に出てきたことが、ぼくの「見方」を変えることになった。

一軒家をシェアしていたハウスメイトたちと家で一緒に食事を食べるときに、ジャガイモが主食であったりしたのだ。

あるいは、キャンプサイトで、サイトのオーナー主催のパーティに出た際にも、確か、ジャガイモがどーんと出されていたと思う。

ところで、ヨーロッパの多くの国では、ジャガイモを主食として食べるということについて、それは「昔」からそうであるのではないことを、内田樹は書いている。

…ヨーロッパの多くの国ではジャガイモを主食代わりに食べます。ジャガイモの中にはヨーロッパ人を育てる大地の恵みが含まれているとその人たちは考えているかもしれません。でも、ジャガイモがヨーロッパに広がったのは十七世紀です。もともとアンデス山地が原産地で、インカ帝国を侵略したスペイン人が持ち帰ったんです。…

私たちが「伝統」とか「固有の」とか思っているもののかなりの部分は伝統的でもオリジナルでもなく、ちょっと前にどこかから入ってきたものです。…

内田樹『街場のアメリカ論』(文春文庫、2010年)

ニュージーランドにジャガイモが入った事情は知らないけれど、ヨーロッパなどを経由して、いつしか「ちょっと前に」入ってきたものだろうと推測してみる。

世界を旅したり、住んでいたりすると、こんなことを考えてしまう。

なにはともあれ、ニュージーランドでの生活は、ぼくの「ジャガイモの見方」と、また言ってみれば<ジャガイモとの関係性>をいくぶんか変えることになったのである。

ニュージーランドの大きなスーパーマーケットなどに行くと、ジャガイモが大袋に入れられて売られていて、そのリーズナブルな値段に驚いたことを覚えている。

そんなイメージがぼくの中に埋め込まれているなかで、ここ香港で、一個のジャガイモが「ベークドポテト」になって、トッピングされて、この値段にまさしく「跳ね上がる」ことにびっくりしたというわけだ。

「値段」というものは絶対的なものではないから、好きなものであれば値段を気にせず食べればいいと思う。

けれども、「一個のジャガイモ→ベークドポテト」への変身による「値段の跳ね上がり」を見てぼくが連想していたのは、社会学者の見田宗介が『現代社会の理論』(岩波新書)で書いていた「ココア・パフ」の話である。

ココア・パフとはゼネラル・ミルズ社によって販売されるシリアルの一種であり、原料はトウモロコシ粉、砂糖、コーンシロップ、ココア、塩などである。

ある生産者組合の書記長が、当時トウモロコシの一ブッシェル当たり生産者価格が平均二ドル九十五セントであったことを考慮し、それが「ココア・パフ」という商品になって消費者のわたるまでに、生産者価格の二十五倍になったことなどを告発していることにふれて、見田宗介は告発の正当な論理から「はみだす別の論理」を取り出して、そこに「情報化・消費化社会の可能性」を見て取っている。

…秘密の核心は、第一に、少量の(あるいは微量の)ココアと砂糖と塩とを用いた、食料デザインのマージナルな差異化であり、第二に、「ココア・パフ」というネーミング自体にあったはずである。…「ココア・パフ」を買った世代は、「トウモロコシ」の栄養をでなく、「パフ」の楽しさを買ったはずである。「おいしいもの」のイメージを買ったのである。…

…ゼネラル・ミルズ社が同じブッシェルのトウモロコシから二十五倍の売上を得たということは、逆にいえば、同じ売上を得るために、二十五分の一のトウモロコシしか消費していないということである。つまり、この場合、飢えた人びとからの収奪はそれだけ少ないということである。…理論として重要なことは、論理的な可能性の問題である。情報化/消費化社会というこのメカニズムが、必ずしもその原理として不可避的に、資源収奪的なものである必要もないし、他民族収奪的なものである必要はないということ…。

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)

パフの楽しさやイメージは、「情報」というものがつくりだすことのできるものだ。

ジャガイモの話から逸脱したように見えるかもしれないけれども、「一個のジャガイモ→ベークドポテト」も、「トウモロコシ→ココア・パフ」と同じように、おそらく原材料の何十倍もの価格となり、消費者のダイニングテーブルでは、ベイクドポテトの楽しさとイメージを提供していると推測される。

「情報化/消費化社会というメカニズム」が、必ずしも、資源収奪的ではないものであることが、ここに見られると、ぼくは思ったのであった。

そして、思うに、日本食にはこれらと同じような可能性がたくさん見られるように思ったりもするのである。

こうして、「ジャガイモ」にも、いろいろと深くかんがえさせられるのである。

「現代」という「特異な時代」に生きているということ。- ぼくにとっての「音楽・書物・映画」との関わりから。

『シネマと書店とスタジアム』(新潮社)という著書のタイトルにあるように、作家の沢木耕太郎にとって、「映画・書物・スポーツ観戦」が歓びである。

『シネマと書店とスタジアム』(新潮社)という著書のタイトルにあるように、作家の沢木耕太郎にとって、「映画・書物・スポーツ観戦」が歓びである。

それらは、ぼくにとっては、「音楽・書物・映画/ドラマ」というように言い換えることができる。

これらがあれば、時を忘れてどこまでもそれらの世界にひたることができる、というものだ。

部屋の「片付け」をしていて、これらの「メディア」(媒体)に相当する、「音楽CD、紙の本、映画・ドラマのDVD」のコレクションに圧倒される。

いつのまに、これほどに堆積していたのかと。

近年、ぼくは「ミニマリズム/エッセンシャリズム」に触発されて、「物質的なモノ」を減らす方向に、舵をきっている。

現代社会における「情報化」および「情報通信技術の発展」が、この方向への流れをつくり、また追い風ともなっている。

音楽CDは音楽配信サービスに、紙の本は電子書籍に、DVDも映画・ドラマ等配信サービスに。

配信サービスで提供されていない作品、電子書籍化されていない作品あるいは紙の本として残したいものを除いて、基本的に作品のほとんどが「物質的なモノ」という形状を解き放たれ、「データ」として、つまり「情報」として、アクセスできる。

部屋がきれいに片付くだけでなく、便利でもあるし、なによりも、これまでのような「大量生産ー大量消費」という「自然収奪」的な構造を変えることができる。

そのようにかんがえながら、ぼくは、人類の歴史における、相当に「特異な時代」に生きてきたことを思う。

「音楽」ということを見ても、ぼくが生きている間に、レコード、カセットテープ、MD、CDなどの各種媒体の使用という歴史を一気に通過し、今は「音楽配信サービス」というところに辿りついている。

この通過の底辺には、個人(また家族)という単位におけるエンターテイメント享受という流れがあって、ぼくが生きてきた時代は、個人がCDなどの媒体を所有するという傾向が加速した時代でもある。

「配信サービス」は、そのような「個人による享受」を保持したままで、しかし、物質(CDなど)をデータに変えることで、自然収奪性を減少させている。

ふつうに生きている間は不思議にも思わないのだけれども(むしろ、このような世界が「ふつう」だと思ってしまうのだけれども)、距離をとって眺めてみると、どれだけ「特異な時代」に生きているのかということを感じざるをえない。

社会学者の見田宗介は、人間の歴史における、「近代」という時代に起こった「人口爆発」が、「一回限りの過渡的な」状況であったことを、分析的に述べている。

…この時点からふりかえってみると、「近代」という壮大な人類の爆発期はS字曲線の第Ⅱ期という、一回限りの過渡的な「大増殖期」であったことがわかる。そして「現代」とはこの「近代」から、未来の安定平衡期に至る変曲ゾーンとみることができる…。「現代社会」の種々の矛盾に満ちた現象は…「高度成長」をなお追求しつづける慣性の力線と、安定平衡期に軟着陸しようとする力線との、拮抗するダイナミズムの種々層として統一的に把握することができる。

見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年

「大量生産ー大量消費」ということも、たとえば100年後の世界からふりかえったならば、「一回限りの過渡的な」生産・生活様式であったと見られるにちがいない。

「音楽CDは音楽配信サービスに、紙の本は電子書籍に、DVDも映画・ドラマ等配信サービスに」ということも、このダイナミズムのなかに位置づけてみることもできると、ぼくはかんがえる。

そして、ぼくは、「安定平衡期に軟着陸しようとする力線」の方へと、できるかぎり、考え方も感じ方も、また生活の仕方も移行していきたいと思う。

「古典」への誘い。- 古典作品への導き手(ガイド)に導かれながら。

「古典」という本の扱われ方について、社会学者の見田宗介はつぎのように書いている。

「古典」という本の扱われ方について、社会学者の見田宗介はつぎのように書いている。

『古典』という扱われ方は、だれでもその書名をよく知っている割合には、現在ではその内容を必ずしもきちんと読まれていないというこでもある。…

見田宗介『現代社会の理論ー情報化・消費化社会の現在と未来ー』(岩波新書、1996年)

ここでは、環境問題・公害問題にふれながら、「古典」と考えられている、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』(Silent Spring)が直接的に言及されている。

それにしても、「古典」という扱われ方を、端的に、しかし本質的に捉えた文章である。

『沈黙の春』に限らず、人文学にしろ、社会科学にしろ、自然科学にしろ、シェイクスピアの作品にしろ、マルクスの著作にしろ、デカルトの著作にしろ、「古典」と考えられる作品は、書名とざっくりとした内容を知られながらも、きちんと読まれていない。

「きちんと読まれていない」ことで、特に現代の「生活」が困るということもないから、「問題」というわけでもない。

「古典を読まなければいけない」などと言うつもりもない。

けれども、「古典」と考えられる作品たちは、「きちんと読まれる」ことで、それを読む者に「何か」大切なことを教えてくれたり、気づかせてくれるものである。

「何か」は、読む側の、考え・感じることの広がりと深さによって(そして、それらは生きることの経験にも裏打ちされながら)、現れかたが変わってくる。

ただ、現実問題として、「古典」の作品は、時代背景・設定にしろ、語彙や用語にしろ、とっつきにくさのようなものがある。

だから、そんなときは、古典作品への「導き手(ガイド)」が、ぼくたちの味方になってくれる。

よい「導き手(ガイド)」に導かれると、やはり、古典作品そのものにふれたくなってくる。

「そのような読み方ができるのか」と、世界のひろがりと深さを感じはじめるのだ。

また「古典を読みなさい」と導き手たちが言うというよりは、導き手たちのしずかな情熱や歓びが伝わってくるからでもある。

そこに、今・ここを生きるぼくたちの生、意識的であれ無意識であれ、苦しみ、悩み、歓び(あるいは歓びへの希望)などを感じる生が共振してゆく。

こうして、たとえば、松岡和子・河合隼雄(『快読シャイクスピア』)や河合祥一郎に導かれシェイクスピアを、大澤真幸・熊野純彦・内田樹たちに導かれマルクスを、河合隼雄に導かれユングを、ぼくは読みはじめる。

でも、なぜか、ヘッセは、10代の頃から、導き手なしで(本の翻訳者による解説くらいで)、ぼくはその古典作品の世界に入ってゆくことができた。

香港で、ソフトドリンクの「氷」の考察。- 「氷なし」への対応の異なりから。

香港で、冷たいソフトドリンクをオーダーして、「氷」を入れないようにお願いする。

香港で、冷たいソフトドリンクをオーダーして、「氷」を入れないようにお願いする。

氷を入れなくても充分に冷たいし、いつからか「冷たい」飲み物をあまり飲まなくなったということもある。

だから、「氷を入れないこと」は、ぼくにとっては、いつものことだ。

香港に来てから、冷たい飲み物で「氷を入れない」選択をしたときに驚いたのは、氷を除いても、グラスやカップいっぱいに飲み物が注がれることであった。

日本に住んでいたときは、氷を入れない場合でも、基本的に「同じ量」の飲み物が注がれるだけであって、そうすると、見た目においてグラスやカップの3割ほど、飲み物の「水位」が下がってしまう。

人間(あるいはぼくだけ?)の心情で、なんとなく損をしたような気分になるし、個人的には見た目が美しくないと思ってしまう。

そのような「対応」が、ぼくの経験のなかでデフォルトになっていたから、香港に来たとき、氷がなくてもグラスやカップいっぱいに注がれて提供される飲み物に驚かされ、思い切りのよさのような気持ちを抱いたものであった。

このような香港での「対応」は、しかし、なにもぼくの「心情」を読み取ってなどというものではなく、おそらく、コスト的なところが大きい。

香港で、氷の入った冷たい飲み物(Cold)を頼む時は、通常、暖かい飲み物(Hot)よりも、価格が高くなる(例えば「+3香港ドル」)。

つまり、「氷」は高いということになる。

そのような事情だから、氷を入れずに、飲み物それ自体を増やすことになっても、むしろコスト安になる(のだろう。あくまでも推測として)。

こうして、氷を除くこと(「走冰」)をお願いしても、グラスやカップには、飲み物がいっぱいに注がれる。

ところで、いわゆる途上国などでは、事情はさらに異なってくる。

「氷」自体の安全性、つまり氷をつくるための「水」の安全性の問題が出てくる。

だから、氷は普通は使わないし、氷が出てきても取り除いたり、あるいは大丈夫かどうかを見定める。

20年ほど前にベトナムを旅していたときは、道端の店でビールを頼んだら、常温の缶ビールと氷が詰まったグラスが出された。

そのような経験をしているうちに、常温のビールも「ありうる」(つまり、飲める)のだということを、ぼくは体得した。

また、西アフリカのシエラレオネ、東ティモールに暮らしていたときも、基本的に「氷」は口にしなかったように思う。

このように、飲み物の「氷」から、いろいろな「世界」が見えてくる。

「氷なし」を頼んだら、グラスやカップの「水位」が下がって飲み物が出されるのは、必ずしも「あたりまえ」ではないことを、体験として知ることができる。

「電子書籍」が主流の時代への過渡期。- 「紙の書籍」に感謝しながら。

本が「紙の書籍」が主流である時代から、「電子書籍」が主流である時代への移行(トランジション)のなかに、ぼくたちはいる。

本が「紙の書籍」が主流である時代から、「電子書籍」が主流である時代への移行(トランジション)のなかに、ぼくたちはいる。

「英語の書籍」の視点から言えば、やはり「日本語の書籍」は、この時代の流れにのりきれていない。

「時代の流れ」にのること自体がよいわけでは必ずしもないけれども、この地球という生態系において、マテリアリスティック(物質的な)観点から言えば、ペーパーレス化ということが求められるであろうし、あるいは個人的なレベルに落とせば、身軽な(ミニマリスト的な)生き方に接合しやすい。

とりわけ、「世界」という空間で、より自由に生きてゆくうえでは、電子書籍リーダーに何千冊という本を入れて持ち運べることはありがたいことだ。

そんなことを、紙の書籍を(今ではほとんど聞かなくなった)「自炊」しながら(またそうして紙の書籍に感謝しながら)、ぼくは考えている。

それにしても、ぼくが生きてきた時代は、人類の歴史のなかで、「紙」という自然(とそれを可能にする技術)の恩恵をもっとも贅沢に受けた時代であったことを考えずにはいられない。

そのような「特異な時代」であったのであり、そこから時代は移行しつつある。

この「移行(トランジション)」については、「価値観の遅滞 value lag」ということを連想する。

社会学の理論には文化は社会構造から遅れる(「文化の遅滞」)というものがあり、見田宗介はこれを「価値観」に転用している。

…成長神話から抜け出せない根本的な理由は、欲望のpersistence(粘着力)とシステムの硬直性との双方から来る「価値観の遅滞」value lagということにあると思います。

見田宗介・大澤真幸『二千年紀の社会と思想』(太田出版)

ぼくは、この「価値観の遅滞 value lag」を、現在いろいろに現象している事象に当てはめながら、これまでの時代とこれからの時代の「移行」に目をこらしている。

「紙の書籍」が主流である時代から「電子書籍」が主流である時代への「移行」も含めて。

もちろん、「紙の書籍」の良さやすばらしさは、本が好きな人たちには大切なことであるし、「紙の書籍」がなくなるということは(現時点では)考えられない。

ただ、それが「主流」の時代は、やはり過ぎてゆくものだと思う。

その展開のゆくえを握るひとつが、「価値観の遅滞 value lag」である。

いまだに、これまでの「欲望のpersistence(粘着力)」が「紙の書籍」へと欲望をひっぱりよせていて、新しい「価値観」の到来が遅滞しているのだ。

たとえば「物質的なモノ」に(多大な)価値をおく力がいまだに粘着している。

「情報」や「データ」というコンセプトが、その表層の意味を超えて一気にひらかれていくとき、電子書籍が主流となる時代は、「当たり前」のこととなっているだろうと、ぼくは思う。

そのような時代は現在のような自然収奪ではない仕方で、人類の偉大な発明である活字文化を個々に楽しむことができる空間へと、ぼくたちを解き放ってくれる。