未来が現在に「意味」を与える生。- 作曲家チャイコフスキーのことば。

未来は、生きることの現在に「意味」を与える。いまの勉強や仕事は、将来の「~のため」というように。このような「意味」によってひとの生は支えられ、充実を得ることがある。

未来は、生きることの現在に「意味」を与える。いまの勉強や仕事は、将来の「~のため」というように。このような「意味」によってひとの生は支えられ、充実を得ることがある。そしてじっさいに「未来/将来」が生に果実を与え、「意味」が現実化する。けれども、いま、この「未来/将来」が必ずしも果実をもたらさない。そんな時代にいる。

見田宗介先生(社会学者)は、ここに「現代」という時代の「二重の疎外」を明晰に見ている。

…「近代」の最終のステージとしての「現代」の特質は、人びとが未来を失ったということにあった。…未来へ未来へとリアリティの根拠を先送りしてきた人間は、初めてその生のリアリティの空疎に気付く。…第一に<未来への疎外>が存在し、この上に<未来からの疎外>が重なる。この疎外の二重性として、現代における生のリアリティの解体は把握することができる。

見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年

現代における生のリアリティの解体はさまざまな局面において見られる。そんなときにあって、「これからの<生きかた>」は、この疎外の二重性を乗り越えてゆくことを、その核心においてゆく。

「未来を失う」(未来からの疎外)ということにおいて、その前提となる<未来への疎外>自体を変容させてゆく生きかた。つまり、この<現在の生>を取り戻してゆくことを核心とするのである。

作曲家チャイコフスキー(1840-1893)の伝記とレターが収められた本『The Life & Letters of Peter Ilich Tchaikovsky』(Modeste Tchaikovsky, translated by Rosa Newmarch, 1907)のはじめに、チャイコフスキーのレターから抜粋されたことばがおかれている。

“To regret the past, to hope in the future, and never to be satisfied with the present - this is my life.” - P. Tchaikovsky (Extract from a letter)

「過去を悔い、未来に希望をもち、現在に決して満足しない。これがわたしの人生だ。」そう、チャイコフスキーは書く。この焦燥のようなものが作曲へのちからを生みだしたのかもしれないけれど、ここには現在の生に満足せず、未来へ未来へと向かう生が語られている。

チャイコフスキーは精神の病を患ったが、彼の精神はじっさいにどのような困難を抱えていたのか。そこにはどのような「人生の物語」が流れていたのか。そんな彼の「音楽」はどのように彼とともに在ったのか。ぼくはこの大著を読みながら、<未来へ疎外>された精神と生に寄り添おうとする。

村上春樹の「デタッチメントからコミットメントへ」再訪。- 加藤典洋の視点に導かれる。

ぼくの好きな本のひとつに、『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)がある。20代にかけて、ぼくがなんどもなんども読んできた本である。

ぼくの好きな本のひとつに、『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)がある。20代にかけて、ぼくがなんどもなんども読んできた本である。そのなかに(いろいろなひとたちによって取り上げられてきた)「デタッチメントからコミットメントへ」という、村上春樹の考え方・態度の変化が語られる箇所がある。

「デタッチメント」は「~から離れる」という原義のように、社会や関わりから「離れる」という態度である。そんな生と作品を生きてきた村上春樹が、デタッチメントをつきつめてゆくなかで「コミットメント」へ変容してゆく。

国際協力という仕方で「社会へのコミットメント」を追求していたときでもあったので、ぼくのこころに共鳴することばであった。

「デタッチメントからコミットメントへ」ということを再び考えようと思ったのは、批評家の、故・加藤典洋氏の論考(レクチャー)に触発されたからである。

ぼくが感覚と論理を信頼する加藤典洋氏(以下敬称略)は、『村上春樹の短編を英語で読む 1979~2011 上』という、英語によるレクチャーが著作となった本(日本語)のなかで、いわば「助走」として「デタッチメントからコミットメントへ」のことを取り上げている。「助走」と書いたのは、このレクチャーが村上春樹の「短編」をあつかうことを目指したものでありながら、まずは長編小説『ねじまき鳥クロニクル』を語りながら、この「デタッチメントからコミットメント」への変化にふれたからである。

加藤典洋のその「ふれかた」によって、デタッチメントからコミットメントという変化について語られていた「大切なこと」を、ぼくは憶い出させられる。それは、この、いってみれば村上春樹の「変容(トランスフォーメーション)」のあいだには、デタッチメントの「深化」ということがあるということ。「変わる」というときに、ひとは、横に移動するとか、よくなるという上昇への移動をイメージするかもしれないが、ここには「深化」が方法とされている。

村上春樹は心理学者の河合隼雄を前に、つぎのように語っている。

コミットメントというのは何かというと、人と人との関わり合いだと思うのだけれど、これまでにあるような、「あなたの言っていることはわかるわかる、じゃ、手をつなごう」というのではなくて、「井戸」を掘って掘って掘っていくと、そこでまったくつながるはずのない壁を超えてつながる、というコミットメントのありように、ぼくは非常に惹かれたのだと思うのです。

河合隼雄・村上春樹『村上春樹、河合隼雄に会いにいく』(新潮文庫)

加藤典洋はこの「デタッチメント」から「コミットメント」への移行が、「変化」というより「深化」であるのだということを強調するために、「井戸」の形象がもちいられていることを指摘している。なお、加藤典洋自身は「連通管」(理科の実験などで使われる器具)をイメージして語っている。

ぼくは「じぶんの変容」というテーマを立てているけれど、この「変容」のなかに、<深化>を重ね合わせている。ぼくがこれまで考えてきて、これからの<生きかた>をひらく核心として考えたいと思っていることの中心は、「じぶん」という経験を、内面に向けて<降りてゆく>ということである。だから、このタイミングで、加藤典洋の明晰な指摘があらためてぼくの思考を深く触発する。

けれども、さらに思考を触発するのは、加藤典洋自身が「面白いと思う」ことである。「誰からも離れた細い井戸を、掘って掘って掘ったあげくに、つまり「孤立」の道を極めた果てに、広い「人とのつながり」の海にでる」といった、このような言い方やあり方や考え方が、「日本ではけっして珍しくない」という方向に加藤典洋は論考の舵をきってゆく。

…こういうあり方に「惹かれる」ことのうちに、日本の戦後性ともいうべきものが顔をのぞかせているのではないかと思われるからです。僕の考えを言えば、こうした形象のうちに、近代の社会における孤立と連帯の主題に関して「原型的」なあり方が、いわば日本における世界史的な戦後性の核心として、掴まれているのです。

加藤典洋『村上春樹の短編を英語で読む 1979~2011 上』(ちくま学芸文庫)

こういうあり方に惹かれてきた系譜として、思想家の吉本隆明、政治学者の丸山真男、森田療法、心理学者の河合隼雄、親鸞などを、加藤典洋は挙げている。それぞれに関心をひくところがいっぱいにあるけれど(それはこの本を読んでいただくことにして)、なにはともあれ、ここに「日本」があらわれることに、ぼくは興味をおぼえる(ちなみに、このような系譜が「日本」だけにあるわけではない)。ぼくとしては、社会学者の見田宗介=真木悠介の思想を重ね合わせながら、考えてみたいと思うところだ。

ところで、加藤典洋も指摘しているように、「デタッチメントからコミットメントへ」という村上春樹の移行(深化)は、村上春樹がアメリカに住んだことと関係があるかもしれないということを、最後に付記しておきたい。

ぼくの関心にひきつけていえば、「じぶんの変容」における<異文化>や<異世界>との出逢い、ということ。ぼくはそこに「可能性」をみたいと思う。

生きづらさの<身体的>感覚。- 「じぶんの変容」への舵きり。

「生きづらさ」ということは、ぼく自身の「生の探究」ともいうべきものの原点でもある。日本社会のなかで感じてきた「生きづらさ」をバネにしながら、1994年から開始する<旅>を起点にして、<ほんとうに歓びに充ちた生>の方向性へ舵をきってきた、というのが、これまでのぼくの生のダイジェスト(一行ダイジェスト)である。

「生きづらさ」ということは、ぼく自身の「生の探究」ともいうべきものの原点でもある。日本社会のなかで感じてきた「生きづらさ」をバネにしながら、1994年から開始する<旅>を起点にして、<ほんとうに歓びに充ちた生>の方向性へ舵をきってきた、というのが、これまでのぼくの生のダイジェスト(一行ダイジェスト)である。

その「生きづらさ」を著書タイトルにのせた『生きづらさについて考える』(毎日新聞出版)の著者、思想家であり武道家である内田樹は、週刊金曜日によるインタビューのなかで、つぎのように応えている。

2016年暮れに、米問題外交評議会発行の『フォーリン・アフェアーズ』が、「日本の大学」特集をしたときに、いまの大学に対してどう思うかを、日本の教員や学生にインタビューしていました。すると、「身動きできない」(trapped)「息苦しい」(suffocating)「釘付けにされている」(stuck)というような、「身体的」な印象を共通してみんなが語っていた。

僕は制度の問題より、そういう「身体的」な印象を語った言語のほうが、今の日本社会の実相をよく現していると思うのです。

「生きづらい」とみんなが思っているのは文字通り、「身体的」につらいということなのです。

若い人たちが特に感じているのは「未来が閉じられている」という実感ではないでしょうか。自分が動ける可動域がどんどん制限されていく、職業であっても、居住地であっても、生き方の自由度が下がってきている。…内田樹「週刊金曜日インタビュー」、ウェブサイト『内田樹の研究室』

ぼくには「とてもよくわかる」ことばである。ぼくが1990年代に感覚していた「生きづらさ」は、やはり「身体的」に感じられたものだった。そのことは、あとになって振り返るなかで「ことば化」されたのだけれど、アジアやニュージーランドへの旅はぼくの身体をひらいてゆく契機となった。

「閉塞感を感じる」。昨年会って話をしていた日本の友人がいまの日本社会について静かに語ったのを思い出す。「閉塞」ということも、『フォーリン・アフェアーズ』のインタビューでみんなが共通して語っていた「身体的」な印象、身動きができない、息苦しい、釘付けにされている、と同じ感覚を表現している。それは、やはり、身体的な印象である。

ところで、あたりまえのことだけれど、個人と社会はそれぞれが別個にあるわけではない。個人の網の目、個人が関係する仕方が社会である。個人のあり方が社会のあり方をつくり、社会のあり方が個人をつくる。その意味において、社会の実相は個人の生きかたや内面に反映され、逆もしかりである。

「社会を変える」には、「じぶんの変容」がなによりも出発点であり、方法論でもある。社会は「…あるべきだ」、ひとは「…あるべきだ」という仕方で、じぶんの外部を変えてゆこうとするのではなく、まずは、「じぶん」の生きかたや内面に光をあててゆく。そこに「閉塞の窓」をうがち、変容をうながしてゆく。そのような生のプロセスを、世界いっぱいにひろげてゆく。じぶんの「生きづらさ」、変容にさらしてゆく。

なお、「じぶん」という存在はそれ自体、<ひとつの共生社会>である。ぼくたちの「意識」は絶えず「わたしはわたし」と言い張ろうとするけれど、この身体も、それからパーソナリティ(意識/無意識)も、きわめて多様性に満ちた<共生社会>である。その共生社会の閉塞性、身体的な閉塞感を解き放つ。そこにぼくは、「閉じられた未来」ではなく、「ひらかれた未来」の可能性を見ています。

子どもたちはさまざまな仕方で「語りかける」。- <人類誕生のドラマ>を重ねる三木成夫。

子どもたちと接することはそれだけで歓びでもあるけれど、学びと気づきの場でもある。兄弟姉妹や友人の子どもたちと接しながら、ぼくは学ばされ、気づかされる。子どもたちはぼくの「先生」でもある。

子どもたちと接することはそれだけで歓びでもあるけれど、学びと気づきの場でもある。兄弟姉妹や友人の子どもたちと接しながら、ぼくは学ばされ、気づかされる。子どもたちはぼくの「先生」でもある。子どもたちが直接に何かを教えてくれるのではない。何らかの「情報」を教わるのではなく、ぼくがじぶんやひとや自然や世界と接する、その仕方を根抵から問われる。生きかたが問われるのだ。そのようにして「教え」はやってくる。

幼児たちにとっての「世界との出逢い」、どこまでもひろがる好奇心にみちびかれてゆく。いや、好奇心ということばが適切なのかどうなのかもわからない。好奇心ということばにおさまらないほどの身体の揺さぶりが子どもたちをとらえているように、ぼくには見える。

指差しにはじまり、「あれ、なーに?」、それから「どーして?」と続いてゆく。どこまでもひろがる「世界との出逢い」の経験は、「大人」になったぼくにも、かつて訪れていた時空間である。ひとにとって、じぶんの周りにひろがる「世界」は、じぶんの感受性をいっぱいにひらいてみれば、そのようにして「あらわれる」ことのある時空間だ。

名著『内臓とこころ』では、解剖学者の三木成夫は自身の子ども観察をおりこみながら、子どもの成長のなかに<人類誕生のドラマ>を重ね合わせる視界をひらいてみせてくれている。

赤ん坊の成長の日々を観察すること…それは、いってみれば自然観察の最後の課題に入るのかもしれません。そのような観察が乳児期から幼児期に及び、やがてあの「三歳児」の世界に参入する時、それは、なにかひとつのクライマックスを迎えるように思われるのです。

そこには人類誕生のドラマの秘めやかな再現が見られる……!…そこでは数百万年そして数千万年の歳月が、わずか数ヶ月・数年の日々に、ものすごく凝縮される。…三木成夫『内臓とこころ』(河出文庫)

ひとそれぞれの誕生に人類誕生のドラマが重ね合わせられる。この本をひらくまで、ぼくが思いもしなかった見方である。子どもたちの指差し、「アレナーニ?」から「ドーシテ?」にいたるまで、三木は人類誕生のドラマをそこに見る。

三木成夫の視点は鮮烈に、ぼくたちの「視界」を変えてしまうちからをもつ。そして、子どもたちは、さまざまな仕方でぼくに語りかける。

「The Best is Yet to Come」という思想(生きかた)。- <近代>という時代の特質と生。

ドナルド・トランプの「2020年一般教書演説」は、「The Best is Yet to Come」のことばで閉じられた。思い起こしたのは、以前、自己啓発のオーディオ(英語)を聞いていて、コースのひとつのチャプターが、「The Best is Yet to Come」で閉じられていたことだ。

🤳 by Jun Nakajima

ドナルド・トランプの「2020年一般教書演説」は、「The Best is Yet to Come」のことばで閉じられた。思い起こしたのは、以前、自己啓発のオーディオ(英語)を聞いていて、コースのひとつのチャプターが、「The Best is Yet to Come」で閉じられていたことだ。(フランク・シナトラの歌のなかにもある。)

以前聞いたときは、とてもよい響きが耳に鳴り響いたものだ。最高はまだこれからやってくる。力強い声でそう語られると、「これからだ。やってやろう」という気持ちがわいてくる。

けれども、それと同時に、「The Best is Yet to Come」は、疎外された生の形式を語っているように聴こえる。そこで「語られないもの」は、いま現在の生であり、どこまでも満足しない生である。

もちろん、誰によって、どんなときに、どのように語られるのかは大切である。ことばを、それが語られることばの海からひっぱりあげて、ああだこうだと語ることは、語られることばの本質を脱色してしまうかもしれない。

そのことを認識したうえで、けれども、「The Best is Yet to Come」の響きをただ「かっこいい」だけで終わらせるのは、<これからの生きかた>を生きるという視界において、危険だと思う。

「The Best is Yet to Come」が真実のことばとして現れることもあるし、ひとを救うことばともなることはあるだろうけれど、そこで立ち止まって、「じぶん」の内面に光をあてたいものだ。「いま」に満足しない生は、いったいいつになったら満足がやってくるのか、と問いかけながら。

「The Best is Yet to Come」の思想が疎外された生の形であるとするならば、あるいはその思想が生を疎外するものであるとするならば、それは、「Best」を永遠に先送り思想となるときだ。「Best」がやってくることはない。

生の「意味」を未来へ未来へとおくりだしてゆく。社会学者の見田宗介先生は、このような生のあり方を明晰に捉えている。

…「近代」という時代の特質は人間の生のあらゆる領域における<合理化>の貫徹ということ。未来におかれた「目的」のために生を手段化するということ。現在の生をそれ自体として楽しむことを禁圧することにあった。先へ先へと急ぐ人間に道ばたの咲き乱れている花の色が見えないように、子どもたちの歓声も笑い声も耳には入らないように、現在の生のそれ自体としてのリアリティは空疎化するのだけれども、その生のリアリティは、未来にある「目的」を考えることで、充たされている。…

見田宗介『現代社会はどこに向かうかー高原の見晴らしを切り開くこと』岩波新書、2018年

「The Best is Yet to Come」は、<近代>という時代の特質、生を(目的でなく)絶えず手段化してゆく生のあり方に共振することばだ。生のリアリティを、未来にある「目的」に向けて投じてゆく。

フランク・シナトラが1960年代、「The Best is Yet to Come」という(恋愛の)歌を歌ったときには、生のリアリティが空疎化してゆくような響きは鳴り響いていない。アメリカも、日本も、他の先進産業地域も、たしかな「未来」を夢見ることができた時代だ。

いまは果たしてどうだろうか。そんな問いと共に、「The Best is Yet to Come」ということばと共に、じぶんの内面に光をあてなければいけない地点に、ひとも社会も立たされている時代にいる。

自身の「西洋的」な素養の起源。- 解剖学者・養老孟司の推測。

解剖学者の養老孟司に学ぶのは、20年以上まえに「唯脳論」というパースペクティブに視界がひらかれたとき以来、ぼくにとって心躍る経験である。その養老孟司が「本」の読み方について語るのを読むことも、また楽しいものだ。

解剖学者の養老孟司に学ぶのは、20年以上まえに「唯脳論」というパースペクティブに視界がひらかれたとき以来、ぼくにとって心躍る経験である。その養老孟司が「本」の読み方について語るのを読むことも、また楽しいものだ。

著書『世につまらない本はない』では、養老孟司の生の道ゆきで影響を与えた本として、哲学者デカルトの『方法序説』、それから精神医学者R.D.レインの『ひき裂かれた自己』が挙げられていたのは興味深かった。とりわけ、レインの著作を読んで、自身の心の問題が治ってしまった経験、また当時心理学に興味をもっていた養老孟司が、レインの著作を通じて、そこに心理学ではなく「論理学」を見出した経験は、ぼくの関心をひく。

ところで、養老孟司が言うように、レインのよってたつ精神分析は「ある種、西洋的」である。つまり、「個人」が自己という世界を精神として打ち立てている。西洋=個人主義という見方は表層的だけれど、それでも、やはり「個人」という世界がつくられるのは「西洋的」な側面がある。西洋的自我である。

レインの著作にこのようにふれながら、養老孟司はじぶん自身について、「個人的な考え方では非常に西洋的」だと語っている。そして、そこにはカトリックの学校に通っていたことが影響しているかもしれないと推測している。とはいえ、カトリックの影響が「信仰」として取り込まれたのではなく、「神学」という形ではいってきたのだと、養老孟司は語る。

さらに、「世間」を探究し、「世間」というものを<外から見ること>のできた阿部謹也の境遇にも、思考をひろげている。

…日本の世間の中にずっぽり浸かっている人はどうしても客観的になれない。逆に言えば、客観的になる必要がない。しかし、塀の上から見ると、中がある程度わかるのです。

『「世間」とは何か』を書いた阿部謹也さんもそうだっと思う。

彼も修道院か何かで育っている。やっぱりある年代にああいう西洋的なもの、特にカトリック的な、ああいう世界に触れると、社会に対する妙な客観性ができるのでしょうか。養老孟司・池田清彦・吉岡忍『世につまらない本はない』朝日文庫

だいぶ以前に読んだ阿部謹也の著作を思いながら、なるほどとぼくは思う。また、「日本社会」への客観的かつ透徹した視野を同じように獲得したであろう人物として、やはり、山本七平(主著『空気の研究』など)を思わずにはいられない。

養老孟司の語りに耳を傾けながら、ぼくは「じぶん」を対話におく。思えば、ぼくも、幼稚園でキリスト教にふれていた。べつにぼくの家族がクリスチャンであったわけではないし(じっさいには仏教であったけれど、そもそも信仰というほどには程遠いところだったと記憶している)、クリスチャンになろうとしたわけでもない。たまたま家からもっとも近い、徒歩5分ほどの幼稚園(創立は大正時代)が、キリスト教主義を掲げて幼児教育にとりくんでいただけである(インターネットで調べると、その歴史の深さを感じさせられます)。

養老孟司と同じように、ぼくにも「信仰」が取り込まれたわけではなく(ぼくはいわゆる「信仰」をもたない)、やがて20年からそれ以上の歳月をかけて「社会学(宗教社会学)」のような仕方で、ぼくの学びの対象となっている。ただ、当時の断片的なイメージは記憶に残っているし、幼稚園に通っていたときにいただいた誕生日カードには聖書からのことばが記されているのを見ることができる。

もしかしたら、ぼくも当時、まだ「自己」というかたちがその輪郭をあやふやにしていたときに、この「異文化」に何かの影響を受けたのかもしれないと考えてみることができる。「個人」として、日本社会にある距離をおいて客観的に見ようとする。そんな素養は、40年前のあのときに、種がまかれたのかもしれない。

「じぶんが変わる」という主題。- 25年にわたる、ぼくの課題。

20歳のころから、ぼくにとっての大きな主題は「人が変わる」ということであった。「人が変わる」ということにまつわる、その方法をぼくは探っていた。ぼくがそのときに得た具体的な方法は「異文化」であった。

20歳のころから、ぼくにとっての大きな主題は「人が変わる」ということであった。「人が変わる」ということにまつわる、その方法をぼくは探っていた。ぼくがそのときに得た具体的な方法は「異文化」であった。

大学時代、ぼくは異国を旅し、それを<方法>とした。つまり、「旅」のなかで、あるいは「旅」の経験をジャンプ台として、「じぶんが変わる」ことを追い求めた。そのとき日本社会は、阪神大震災やオウム事件を通過し、21世紀の変わり目に直面していた。

とはいっても、夢中になって旅しているときに、明確に認識していたわけではない。旅の経験がぼくのなかでつみかさなり、それらをことば化してゆくなかで、ぼくは「旅」を方法のひとつとして認識したのであった。

旅の経験をことばに変えてゆく。その動機は意図的というよりも、衝動的といったほうがより正確である。「書かずにはいられない」という気持ちが、ぼくをかりたてていた。こうして、「断片集」というかたちで、ぼくは旅の経験を書いた。

文章を書いたのは、大学を卒業し、すぐには就職せず、大学院にすすむための準備をしているときであった。泳いでいるときの「息つぎ」のような時間に、ぼくは書いたのであった。「断片集」は、幾人かの友人たちに、送らせて(贈らせて)いただいた。

それにしても、「じぶんが変わる」という主題の立て方について、ぼくはいまになってかんがえる。そこに流れている気持ちはどのようなものであったのか。あるいは、その主題は、何を<前提>としていたのだろうか。断片集を書いたときから20年以上がたって、いっそう距離をおいてじぶんをみつめなおすなかで、ぼくはかんがえてみる。

この主題にあるのは、「じぶんが変わりたい」という渇望である。からだとこころの奥底からわきあがってくるような欲望である。こういうのもなんだか変ではあるのだけれど、ぼくは「じぶん」から抜け出したいと思っていた。

いま思うと、「じぶんが変わる」という主題の立て方は、問題の本質をつくものではなかった。ぼくの渇望がぼくを急かしているかのような、主題の立て方であった。

そんな折だったと思う。渇望が先行してしまうような主題だったけれど、その渇望の道ゆきに、ひとつの著作がぼくの前に現れる。

真木悠介の名著『自我の起原』(岩波書店、1993年)であった。

社会学者の見田宗介が真木悠介名で書いてきた著作の、いわば最後に位置する著作である(時系列的には、現在のところ『旅のノートから』が真木悠介名の最後の著作になるがこれは主軸とされる著作ではない)。

自我の起原を、生物社会・動物社会にまでさかのぼり探究される著作であるが、そこでは「じぶん」を超えでてしまう契機が描かれている。「じぶんが変わる」ということを直接の主題としているわけではないが、その「じぶん」という現象が、標準的な生物社会学の糸をたぐりよせながら、その根抵において探究されている。

ぼくにとっての「じぶんが変わる」というつたない主題が、その根柢においてひらかれてしまう、という経験を、ぼくは感じることになる。それも、思ってもみなかった仕方で。どのようにひらかれたかについては、また別の機会に書きたい。

深海の底の「記憶」。- 高校サッカー選手権の映像で「記憶」が立ち上がる。

「記憶」ということをかんがえる。ぼくは小さいころの記憶があまりない。とは言っても、どのくらい記憶があれば「ある」と言えるのかぼくはよくわからないのだけれど、いろいろなひとたちが小さいころのことを語るのを聞いていると、それに相当する記憶を、ぼくは憶い出すことができない。

「記憶」ということをかんがえる。ぼくは小さいころの記憶があまりない。とは言っても、どのくらい記憶があれば「ある」と言えるのかぼくはよくわからないのだけれど、いろいろなひとたちが小さいころのことを語るのを聞いていると、それに相当する記憶を、ぼくは憶い出すことができない。

けれども、憶い出すことができないということは、「記憶にない」ということと必ずしも同じではない。意識と意識下をつなぐ系がほつれていて、系をひっぱることができないことだってある。またそもそも記憶につながるような意識を現時点で意識していないこともある。でも、ふとしたときに、意識下にうもれていた記憶があがってくることがある。

高校サッカー選手権の決勝戦の映像、それも20年以上まえもの映像をYouTubeで見ていたときに、そんな鮮烈な経験をぼくはした。

2020年の全国高校サッカー選手権は静岡学園が見事なかたちで優勝を果たした。その映像を見たことで、YouTubeのアルゴリズムが他の「高校サッカー選手権」の映像をひっぱりだしてきたようだ。

決勝戦のハイライト版。なつかしい映像、なつかしい選手たち(のちにプロになった人たちが多数存在する)を見る。映像は「ハイライト」を映し出し、選手たちが果敢にゴールを目指すところをとりあげる。

ぼくは静岡県(浜松)に住んでいたから、当然のごとく「静岡代表」を応援していて、そのときは東海第一高校が決勝戦を戦っていた。フォワードのサントス選手がフリーキックを蹴ろうとする映像が映し出される。

ぼくは「あっ」と思う。このコーナーキックで「ゴールが決まる」と思ったのだ。「あっ」というのは予測ではなく、記憶であった。

サントス選手がフリーキックを蹴る。ボールは見事な仕方でゴールにすいこまれていった。

ゴールを決めたサントス選手の喜ぶ映像を見ながら、ぼくはこの場面を確かに覚えているのだと思った。この20年ほど、この場面を憶い出したことなんて一度もなかった。けれども、この「場面」はぼくの記憶のなかに、たしかにあったのである。

もちろんこの場面は、記憶に残るようなシーンであった。ぼくのそのときの「喜びの感情」が記憶を助けたのかもしれない。また、じっさいにテレビで観戦していたときだけでなく、そのあとに観たニュースでのシーンなども重なって、記憶に残るシーンとなったのかもしれない。それでも、記憶というものの奥深さとすごさを、ぼくは感じてやまない。

そんな体験もあってか、ぼくの意識下のさまざまな仕方で堆積しているであろう「記憶」を発掘するため、小さいときのことを文章で書き始めている。書き始めて思ったのは、当初思っていた以上に、ぼくの記憶の深海の底に記憶がただよっていることだ。もちろん、「記憶」は大人になるにつれ、さまざまな新しい解釈や変更や削除の光があてられているのではあろうけれど、それでも、深海の暗闇の底にただよっている。

「<共存することの祝福>ともいうべきものを基軸とする世界」(見田宗介)。- 「共生」ということばへの(ぼくの)違和感。

「共生」ということばがある。共に生きる。一緒に生活する。その意味合いにおいて間違いがあるわけではないけれど、ぼくはどこかこのことばが苦手であった。「教育くさい」もの、おさえつけられるような倫理的抑制を感じたのだ。

「共生」ということばがある。共に生きる。一緒に生活する。その意味合いにおいて間違いがあるわけではないけれど、ぼくはどこかこのことばが苦手であった。「教育くさい」もの、おさえつけられるような倫理的抑制を感じたのだ。

「きょうせい」という響きがいけないのかもしれないと思ったりもする。それは「強制」にもなるし、「矯正」にもなる。「きょうせい」と発音した途端に、「共生/強制/矯正」が一緒くたになってぼくのイメージに想起される。

「共生」が語られる場、だれによって、どのように語られるのかにもよってくる。でも、ぼくが見聞きするとき、それはどこか、「抑えつける」ように、ぼくは感受してしまったのだと思う。

「共生」ということばの語られない前提として、「共に生きる」ことの困難、があるように感じてしまうことも理由のひとつだ。共生の困難性。共に生きることが難しいから「共生」しなければいけない。そんなふうに、語られない前提を瞬時にして聞き取りながら、「共生」をとらえてしまうのだ。

共に生きることが難しい。たしかに、難しい。ひとであろうと、動物であろうと、自然であろうと、共に生きることが難しいと思ってしまう事象に、ニュースは満ち溢れている。社会は「競争」に満ちている。人間関係がくずれ、自然は圧倒的な規模で破壊されつづけている。

あるいは、じっさいにじぶんが生きてゆくなかで「難しい」状況に幾度となく直面してしまう。

でも、ぼくは思う。共に生きることは第一義的に「難しい」のだろうか。生きることは生を賭すほどの競争を前提にしているのだろうか。ひととひとの「相剋」が世界のありようなのだろうか。そうではない、と思う。

社会学者の見田宗介先生は、相剋だけでなく「相乗」に光をあてる。この世界にいっぱいに充ちている「相乗」の契機。ひととひと、それから異種の動植物たちのあいだにたしかに存在する相乗性。たとえば、顕花植物と昆虫のあいだには「競争」ではなく相乗的な生が生きられている。

見田宗介先生は、これからの社会における原則を、<共存>ということばで表現している。共に在る・存すること。そこには、おそらく、「ただ他者と共に在ること」の奇跡と本源的なニーズが織りこめられている。

「これからの」生きかたを生きてゆく方向性に描かれる「社会」は、見田宗介先生のことばを借りれば、「永続する幸福な安定平衡の高原(プラトー)」としての社会である。物質的(マテリアル)な「成長」の強迫から解き放たれた社会であり、個人の生きかたである。

「グローバリゼーション」という空間的なひろがり(また限界)と「人生100年」という個人の生の時間的な可能性がひらかれる社会では、空間的な拡大と時間的可能性の拡大にかかわらず、(物質的な)「経済成長」という上昇ではなく安定平衡という高原がつくられる。

もちろん、高原(プラトー)が自然のなりゆきとしてつくられるのではなく、現在の物質的な成長による環境破壊と資源の枯渇、さらには後進産業地域の貧困などをのりこえながら、人間(ひとりひとり)がつくってゆくものとしての「永続する幸福な安定平衡の高原(プラトー)」である。

そこでは、「<共存することの祝福>ともいうべきものを基軸とする世界」がひらかれてゆく。個人ひとりひとりの生きかたも、この<共存することの祝福>を基軸とする生きかたである。ただ家族や友人たちと在ること、共に在る自然と交感すること。それらは、だれもが「経験している」なんでもないことだけれど、それらはひとを収奪するのでもなく、自然を現在のような仕方で破壊するものでもない世界であり、生きかたである。

歓びに充ちた生きかたへ転回する<折り返し地点>。- 「グローバル化」と「人生100年時代」の時空間。

このウェブサイトの「Concept」ページを書いた。このサイトを展開していくための基軸となってゆく「考えかた」である。それらの「考えかた」に無理に固執してゆくつもりはないけれど、目的ではなく、方法としてのフレームワーク的な意味合いをこめて「考えかた」を書いた。

このウェブサイトの「Concept」ページを書いた。このサイトを展開していくための基軸となってゆく「考えかた」である。それらの「考えかた」に無理に固執してゆくつもりはないけれど、目的ではなく、方法としてのフレームワーク的な意味合いをこめて「考えかた」を書いた。

テーマは「これからの<生きかた>を生きる」ということのなかで、サブテーマの中心点として「<じぶん>の変容」を据えた。「生きかた」であるから、個人を中心に据えるのはあたりまえと言えばあたりまえである。けれども、個人の生きかた、ということにおいて、「じぶん」ということ、またそのじぶんが「変容」してゆく仕方に、もっともっと光をあてたい。これからの<生きかた>をひらいてゆくためには、「じぶんの変容」ということを深く生き、そしていま一度、徹底的にとらえかえしていくことが必要である。そう思って、ぼくは「<じぶん>の変容」を中心に据えた。

「じぶんの変容」を中心におきながら、時空間にY軸/X軸を描くようにして、それぞれに空間軸「グローバル化/異文化」と時間軸「人生100年時代」を設定する。じぶんという個人から直面する社会(の一側面)は、グローバル化と人生100年時代である、というように。簡略化した図式であり、方法論としての図式である。

空間的には、経済社会はグローバリゼーションのもとに「発展」をすすめ、情報通信技術の発展と共振してゆくことで、世界はいままでになかったほどに「つながっている」。空間という視点においては、人間はこのグローバル(地球)の先に宇宙を見据え、すでに競争がすすんでいることを付記しておきたい。

時間的には、個人(じぶん)は、人生100年時代の可能性のなかに、その人生の道ゆきを描くことになる。もちろん、現実的には「人生100年」ではない場合もある。病などどうしようもない場合があったり、あるいは、後進産業地域では人生50年という状況もある(ぼくが住んでいたシエラレオネはデータ上は「人生50年」である)。でも、「人生100年」という可能性と考えかたが、個人の生きかたや社会のありかたを変容させてゆく。そんな状況におかれている。なお、時間という視点においては、人間はこの「人生100年」の先に「不死」(ユヴァル・ノア・ハラリ)を希求している。

このようにフレームワークを立ててみる。

「これからの」に対して「これまで」は、空間的には「ナショナル」であり、時間的には「人生80年」というようにとらえてみることができる。そこでの、政治経済社会の主軸は「経済成長」である。「経済成長」が最優先であり、経済成長のもとにさまざまなものごとがアレンジされてゆく。そして、この「経済成長」の物語は、いまでも、(さまざまに綻びを見せながら)続いている。

では、「これからの」という未来において、政治経済社会の主軸はなにがくるのか。「くる」と書くのは正確ではない。「つくる」という創造・想像が大切な役割を果たしてゆくことになるから(現代は、未来を「予測」する思考に慣れてしまっている)。

結論をさきにのべてしまえば、これから創ってゆくのは「永続する幸福な安定平衡の高原(プラトー)」(見田宗介)としての社会である。物質的(マテリアル)な「成長」はその役目を終えてゆく(後進産業地域の課題は当面残る)。現在の地球環境・資源の状況を考慮すれば、終えざるをえない。物質的に「無限に成長」してゆくという幻想の軌道から、解き放たれなくてはならない。

だから、ぼくがかかげる時空間の図式、「グローバル化」と「人生100年時代」は、いわば生きかたの折り返し地点である。過去に戻るという意味での「折り返し地点」ではなく、ほんとうに歓びに充ちた<生きかた>へと転回する<折り返し地点>である。

一生にすくなくとも一度は<人間の網の目の外へ出る>文化。- 真木悠介が引用するゲーリー・スナイダー。

社会学者の見田宗介先生が、1970年代に真木悠介名で書いた著作に『気流の鳴る音 交響するコミューン』(筑摩書房)がある。カルロス・カスタネダの著作を素材にしながら、(現代を含む)近代をのりこえてゆく方向性に、<人間の生きかた>を発掘してゆくことを企図して書かれた本である。

社会学者の見田宗介先生が、1970年代に真木悠介名で書いた著作に『気流の鳴る音 交響するコミューン』(筑摩書房)がある。カルロス・カスタネダの著作を素材にしながら、(現代を含む)近代をのりこえてゆく方向性に、<人間の生きかた>を発掘してゆくことを企図して書かれた本である。

ミニマリストとなって、ぼくは基本的に書籍は「電子書籍」で読むようになった。けれども、見田宗介=真木悠介の主要な著作群はいまでも紙の書籍を手放さないでいる。ちなみに『気流の鳴る音 交響するコミューン』は電子書籍化されて、いつでも、どこにいても手にいれることができる。でも、ぼくの人生をたしかに導いてくれた本であり、また「導いてくれた」というように、ぼくにとっての「過去」になったわけではなく、いまも引き続き、さまざまな仕方でぼくを触発してくれる本であるから、どの国・地域にいこうとも、ぼくと共に在る本だ。

『気流の鳴る音』をひらいて、いつものようにページを繰りながら、そのときそのときに「引っかかる」箇所に、ぼくの眼は降りたってゆく。今回のブログでは、そのなかで改めて考えさせられた箇所を挙げたい。

真木悠介は、アメリカの詩人ゲーリー・スナイダー(Gary Snyder)のエッセイから、つぎの箇所を引用している。

「多くのアメリカ・インディアンの文化においては、その社会の一員は、かならずいちどは、その社会の外へ出なくてはならないことになっている。ーーー人間の網の目の外へ、『自分の頭』の外へ、一生にすくなくとも一度は。彼がこの幻をもとめる孤独な旅からかえってくるとき、秘密の名まえと守護してくれる動物の霊と、秘密の歌をもっている。それが彼の『力』なのだ。文化は他界をおとずれてきたこの男に名誉をあたえる。」

* Gary Snyder, Earth House Hold, 1957. 片桐ユズル訳『地球の家を保つには』社会思想社、1975年、190ページ。

なお、「引用」については、引用の引用はなるべくなら避けたい。原典にもどることが原則だけれど、ここでは引用の引用で挙げさせていただくことにする。それにしても、「引用」は実は奥の深い方法である。引用は読む側としては容易に見えて、書く側としてはけっこう難しい。引用の仕方・方法や効用だけでも、大きなトピックである。

なにはともあれ、ゲーリー・スナイダーが他の著作でピューリッツァー賞を受賞した年(1975年)に発刊された翻訳版『地球の家を保つには』から、上に挙げた箇所を引用している。もちろん、これまでも幾度となく読んできた箇所だけれど、今回読み返していて、いっそう、ぼくを揺さぶったところである。

社会の一員が、生きているうちにすくなくとも一度は<社会の外へ出る>という方法をそのうちに装填してきた文化を、ただただすごいと思う。それぞれに孤独な旅からかえっきたときに、その旅で手に入れた『力』を、その内的な力としてゆく文化。

そのことを考えながら、はたして、日本の文化はどうだろうかと思う。すくなくとも現代の日本ではそうはなっていないように感じられる。ここでは歴史社会的な観点を含めての考察は「課題」として残しておいて、いずれ「少し長めの文章」で書こうと思う。

でも、ぼく自身の経験からひとつ言えるのは、ひとつの文化にあっては、ぼくはそうあって欲しいと思う。一度はすくなくとも<社会の外へ出る>ことを触発しあい、それぞれの孤独な旅で得たそれぞれの「力」を、内的な力としてゆく文化。

養老孟司先生の「参勤交代」(半年ごとに都会と田舎を行き来するアイデア)もおもしろいし、ぼくも望むところだけれど、一度は「人間の網の目の外へ、『自分の頭』の外へ」出ることを装填する文化をつくりあげてゆくことは、またおもしろいものだと思う。

「信頼できる専門家」の発言を追っておくこと。ー COVID-19の感染のひろがりのなかで。

COVIT-19(新型コロナウイルス肺炎)の感染のひろがりのなかで、自身で対策を打ちつつ、いろいろなことを考えさせられる。

COVID-19(新型コロナウイルス肺炎)の感染のひろがりのなかで、自身で対策を打ちつつ、いろいろなことを考えさせられる。

「危機」のときの対応・対策というのは、あとから振り返ってみると、当然だけれど「全貌」がよりよく見えるから、ああだこうだというのは容易である。けれども、危機の「最中」というのは、まだその全貌も実際の状況もつかみづらいところがあるから、情報を入手しながら、対応・対策をどのタイミングでどのように「判断」するのか、難しい(ときに、きわめて難しい)。そんななかで、じぶんなりに(あるいは、じぶんの担う役割のもとに)判断してゆかなければならない。今回のCOVID-19についても、とても難しいところがある。

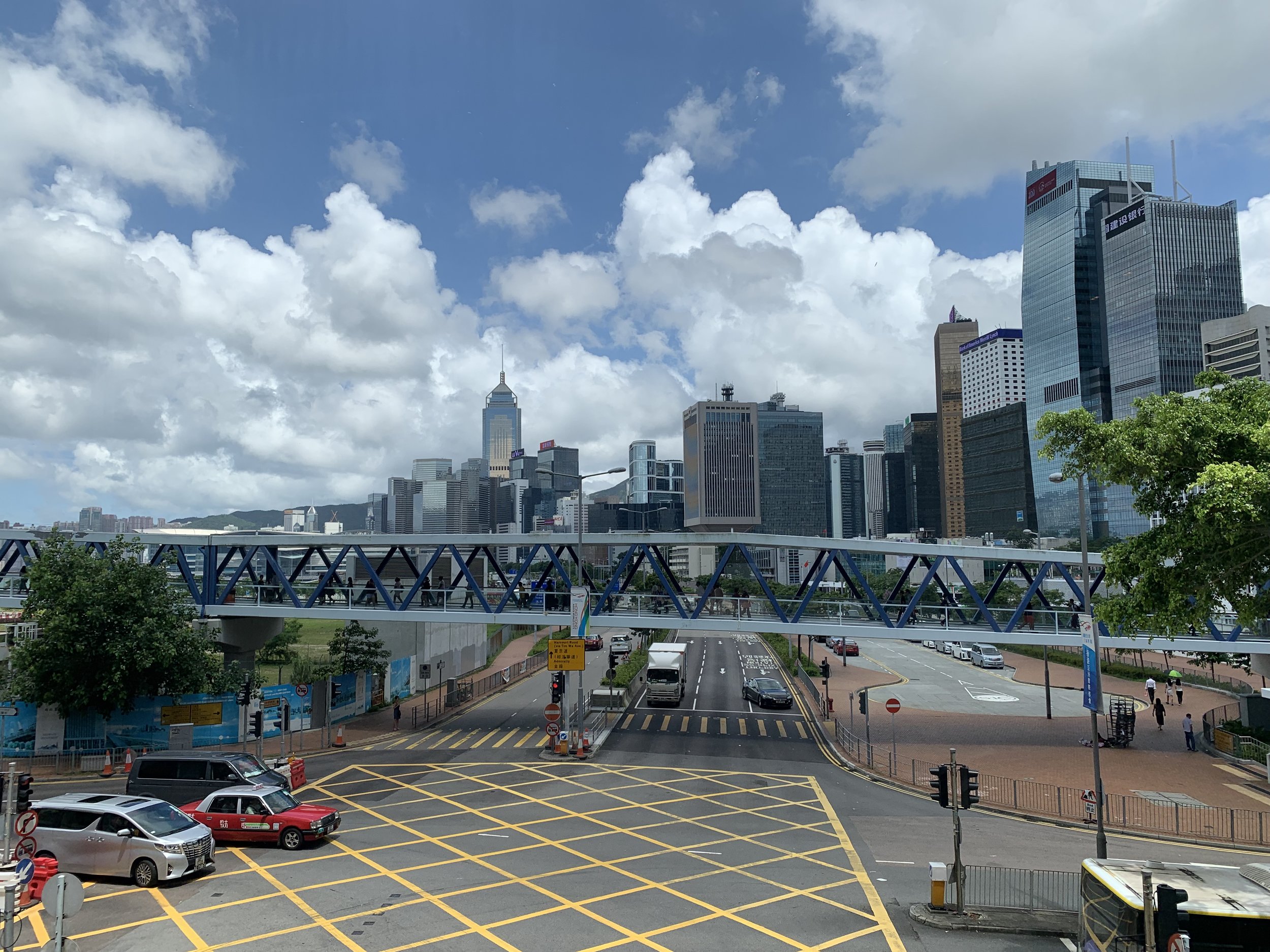

中国本土の武漢がロックダウンされたとき、ぼくは香港にいた。いつもなら旧正月時で旧正月の雰囲気が漂うところ、街は静かで、マスクを着けるひとたちが視界を覆いつくしていた。2003年のSARSの経験が刻み込まれている香港。さすが初動も早かった。事態は刻一刻と動いてゆく。ぼくも、ニュースや他の情報を追いながら、できるかぎりの対策(マスク、手洗い、消毒、外出控えなど)を打っていった。

2003年のSARSのときは、ぼくは西アフリカのシエラレオネにいた。内戦が終わったばかりのシエラレオネで、ぼくは違った状況と違った仕方で「リスクマネジメント」を日々実行していたのだけれど、たとえば同僚が持ってきてくれた雑誌「AERA」の記事などで、はるか遠いアジアで猛威をふるうSARSの状況を知った。記事には香港のことも書かれていた。今回、ぼくはその香港にいて、2003年のときの記憶がぼくの脳理をよぎったのであった。

危機といえば、ぼくは2006年に東ティモールにいて「ディリ騒乱」に直面し、市街での銃撃戦の最中をかいくぐり、翌日にはインドネシアのジャカルタに国外退避した。2009年の新型インフルエンザ(H1N1)のときは香港にいて、香港の日系企業の「リスクマネジメント」を支援した。

そのような経験を通過してきて思うのは、あたりまえだけれど、「情報」は大切であるということだ。じぶん自身・家族のためであれ組織のためであれ、リスクマネジメントにおいては「情報」が大切である。公的な情報もあれば、噂に近い情報まである。専門家の意見も、専門家によってさまざまになりうる。

そのようななかで、とりわけ「信頼のおける情報」をおさえておかなければならない。COVID-19で言えば、例えば、日本における感染症の専門家として、ぼくは岩田健太郎教授・医師の発言をずっと追ってきていた。『感染症パニックを防げ!~リスク・コミュニケーション入門~』(光文社新書)や『インフルエンザ なぜ毎年流行するのか』(ベスト新書)などの岩田健太郎教授の著作を読みながら、「信頼のおける情報」の発信者としての岩田健太郎教授を追ってきている。日本のクルーズ船の発言が大きく取り上げられたけれど、それに限らず、これからも岩田教授の発言をぼくは追ってゆく。

もちろん、全貌が見えないあいだは噂や仮説のような情報も含めて視野にいれて、じぶんなりの判断をしていかなければならないけれど、じぶんは感染症の専門家ではないから、じぶんの判断のための「仮想チーム」をもっておくのである。ありとあらゆる情報の渦に飲み込まれないように。

「Most Popular Blogs 2020」のキーワードをひろう。ー 「少し長めの文章」への橋渡し。

じぶんで以前に書いた短い文章(ブログ)に触発されながら、もう少し長い文章を書いていく。これからそんなふうにして、これまでのブログよりも少し長めの文章を書いていこうと、ぼくは思っています。

じぶんで以前に書いた短い文章(ブログ)に触発されながら、もう少し長い文章を書いていく。これからそんなふうにして、これまでのブログよりも少し長めの文章を書いていこうと、ぼくは思っています。

サイトの「HOME」のページに、「Most Popular Blogs」を掲載しました。今年2020年のはじめからいままでの間に、多くの皆さまに読んでいただいているブログです。どんなふうにして、ぼくのそれぞれのブログに到達されたかは、ブログを書いてアップロードしているぼく自身にはわかりませんが、とてもありがたいことです。

どのブログのトピックもぼくにとっては大切なトピックですが、「Most Popular Blogs」のブログを眺め、もう一度読み返してみると、先日かかげたこのサイトのテーマ、「これからの<生きかた>を生きる」ということにおいて、本質的なトピックであることを感じます。

じぶんで書いておきながら、まるで他のひとが書いた文章を前にしているような感覚をどこか覚えながら、ぼくはそう思います。なお、このサイトのサブテーマ(中心的なサブテーマ)である「じぶんの変容」という観点においては、「じぶん」という存在のあり方は、いつもいつも「同じひとりの存在」ということでは必ずしもないのだということを加えておきたいと思います。このことは、例えば、ぼくと同世代の小説家・平野啓一郎が「分人主義」という視点で「私とは何か?」にきりこんでいるのを参考にすることができます。このことは、また別のブログなり、これから展開していく「少し長めの文章」なりで取り扱いたいと思います。

「Most Popular Blogs 2020」のブログは、そこからキーワードを拾い出せば、アートと自然、「Life is but a dream」人生観、虚構の時代、物語、自明性の罠からの解放、海外での「unlearning」(体育座りをやめる)。それらを見ていて、それぞれについて書いたブログをインスピレーションに、もう少し長めの文章を書きたいと思ったわけです。

小説家の村上春樹は、自身の主戦場である「長編小説」に向かうことができるかを、短編や冒頭の書き出しを書くことによって得る感覚に依拠しています。「これはいけそうだぞ」というのが、短い文章を書くことでわかる。そこに大きくひらかれてゆく世界を感じるわけです。同じように、ぼくも短いブログを書いてみて、それを読み返してみるなかで、「これはいけそうだぞ」と感じたのです。

そんな気持ちになったのは、「もう少し長めの文章」を書こうと思っていたことも理由のひとつです。それから、ブログを再度書き始めてゆくなかで、これまでのやり方をドラマのように「シーズン1」だとすると、「シーズン2」はどんな展開になるのかな、と、じぶんのなかからわきあがる衝動を待っていたところでもありました。

なにはともあれ、「もう少し長めの文章」を、「Most Popular Blogs 2020」のキーワードをひろいながら書いてみようと思います。「いまある流れ」に逆らわずに、民謡「Row, Row, Row Your Boat」の漕ぎ歌に吹かれながら、下流に向かって、ゆっくりと、漕ぎ続けてゆくように。

ぼくの内面からとりだされた「原石」。ー 外出をひかえて「Concept」ページを書く。

しばらくブログに文章をアップしていなかったのだけれど、いまこうして、ブログの文章を書き始めています。前回アップしたのは、2019年6月末のことだから、すでに半年以上が経ちました。

しばらくブログに文章をアップしていなかったのだけれど、いまこうして、ブログの文章を書き始めています。前回アップしたのは、2019年6月末のことだから、すでに半年以上が経ちました。

じぶんのサイトでありながら、ひさしぶりに登場するとなると、いったいどのようなことを、どのように書こうかと、迷ってしまうものです。小学生のころ学校を休んで、休み明けにどのように教室に現れるか気にかけた記憶がありますが、ある意味、それと似たところがあります。(どうにも自意識過剰なだけでもありますが、この半年ほどの間に、ぼくの「自意識」は決定的に変容してきたことを付け加えておきます。そのことは別の機会に書きますね)。

当たりまえですが、この半年ほどの間に、世界ではいろいろなことがありました。ぼくが12年以上住んできた香港も、ご存知のように、いろいろなことがあり、決定的な「変容」を経験せざるをえない状況に直面してきました。

この間、ぼくもじぶん自身の「変容」のなかに身心をすっぽりと投じていました。ある友人はそんな時期のぼくの写真を見て「憑物がとれた」と表現しましたが、まさにぼくの内なる「ゴースト」が取り除かれたような感覚(映画「ゴーストバスターズ」でゴーストが退治されたっときのような感覚)を、ぼく自身も感じていました。

外面的な変化をのべておくと、この「変容」の旅路の間に、ぼくは「ミニマリスト」になり、それから「フレキシタリアン(Flexitarian)」(=準菜食主義者)になりました。ぼくの個人的な「持ちもの」はスーツケースほどになり、また、可能な限り「菜食」を楽しむ。そんな変容がぼくにおとずれました。もちろん、突然変異のようにそうなったわけではなく、それまでの小さな試みや思考や願いがずーっとあって、それがかたちとなって結実したわけです。

そんなふうにして「じぶんの変容」を生きているときに、新型コロナウィルスが現れ、そのとき香港にいたぼくは、刻一刻と変わってゆく社会状況のなかにおかれました。そのときのことはいずれどこかで書こうと思いますが、とにもかくにも、ぼくたち(ぼくと妻)は外出をなるべくひかえ、ぼくはじぶんのホームページの「Concept」ページ(サイト全体をつらぬくコンセプト)の文章を書きました。

まずはホームページの「Home」の写真をとりかえることからはじめました。「生きる」ということのイメージとして<樹>があったから、この半年の間に撮影した樹のなかから選び、アップロードしました。それから、その樹を見ながら思いついた、<生きる。解き放つ。>ということばをのせてみる。全体テーマとして「これからの<生きかた>を生きる」と書いてみる。そこにこれまでずっと考えてきた「サブテーマ」の三つ、「じぶん」の変容、「異文化」の経験、「人生100年時代」の地平、をおく。そんなふうにして、ホームページ全体をつらぬく、テーマとサブテーマを設定していきました。

そして、新型コロナウイルス(当時の呼称)の状況を追い、そのための対策をうち、外出をひかえながら、ぼくは「Concept」ページを書いていきました。「これからの<生きかた>を生きる」について、それから、「じぶん」の変容、「異文化」の経験、「人生100年時代」の地平、それぞれについて。

「Concept」ページのそれぞれを読み返してみて、いまのぼくにとっては納得のいくように書けたように思います。「納得のいく」というのは、うまく書けたとか、過不足なく書けたとか、そういうことではありません。そうではなくて、ぼくが内面で感じ思っていることがらを、ピュアなかたちでとりだすことができた、ということです。とりだした原石はこれから磨いていかなければならないし、磨いた原石にさらにアレンジを加えていかなけれななりませんが、原石をとりだすことができたことで、その先に進めるように、ぼくは感じています。

そのような「感覚」に導かれながら、ホームページの更新とブログとメルマガのほうを進めていこうと思う地点に、ぼくは到達できたようです。その「到達」は、ぼくを触発し、励まし、支えてくれた、たくさんのひとたちと本の存在に依るところがほとんどです。

集中して通っているうちに。- 香港で、レストランに「通う」。

香港のレストランや大衆食堂はほんとうにさまざまにあり、その探索は尽きることがない。

香港のレストランや大衆食堂はほんとうにさまざまにあり、その探索は尽きることがない。

ところが、尽きることがないほどありながら、じぶんにとっての好みや基準に合うところでいつも行きたいようなところは尽きるほどあるわけではない。なお、ここでいう好みや基準というのは、メニューやおいしさに加え、サービスレベルや価格の手頃さ、また場所の便利さなども含まれる。

だから、いったん好みや基準に合うレストランや大衆食堂を見つけると、結構集中して足を運ぶことになる。週のスケジュールに組み込まれたり、ときには週に数回行くこともある。まさに「通う」というほどである。

こんなときは、なにか好きなメニューがあったりして、それを集中的に注文したりするのだけれど、ときには他のメニューを試してみたりする。けれども、やはりもともとそのメニューがあるから通うようになったというものに戻ってくることになる。

もちろん、他のメニューを「試す」なかで、定番になるものもある。あるレストランのランチセットで試した「蒸し魚定食」はあまりにもおいしくて、いつのまにか定番になった。

なにはともあれ、こんな具合に「通う」ことをつづけていると、お店の方々との距離が近づくことになる。

この「距離」は、実際の距離も、またその距離のあり方も、店員さんごとに異なったりする。ある店員さんは話しかけてくれるようになったり、また、ある店員さんはオーダーやお願い事を覚えていたりしてくれる。売り切れになりやすい「蒸し魚」がまだあることを伝えてくれたり、あるいは「いつもの取り皿」が必要かどうかを尋ねてくれる。といった具合だ。そうではなくても、何らかの仕方で気にかけてくれるような店員さんもいる。

べつにそうしてもらいたくて通っているわけではないのだけれど、集中して通っているうちにそうなってゆき、さらには店員さんとの距離が通いたくなるような親密さを形成して、ますますぼくは足を運ぶことになる。

こんな状況にあって途中で何らかの事情があって行かないようになり、でも久しぶりに行くと、「どうかしたの」とでもいうような言葉や表情を投げかけてくれる、ということにもなる。逆に、ぼくも、店員さんの元気な姿にうれしくなる。

こんなさまざまな具合の、色合いの関係性が、ぼくの香港の「日常」をかたちづくっている。

香港で、ぼくは、そんな関係性も楽しんでいる。

「生くる力をのみ見る也」(野口晴哉)。- あらゆる分野・領域における「治療する者」の心得として。

整体を通じて体を知り尽くしていた野口晴哉(1911-1976)が、「治療する者」の心得のようなものとして、つぎのように書いている。

整体を通じて体を知り尽くしていた野口晴哉(1911-1976)が、「治療する者」の心得のようなものとして、つぎのように書いている。

治療するの人 相手に不幸を見ず 悲しみを見ず 病を見ず。たゞ健康なる生くる力をのみ見る也。…

野口晴哉『治療の書』(全生社、1966年)

「治療生活三十年の私の信念の書」であると、野口晴哉自身が位置づける『治療の書』。そののちに野口晴哉は「治療」を捨てることになるのだが、それまでの治療生活のなかで「変わらなかったこと」を、売るつもりも、誰に理解されようともせず、ただただ、じぶん自身のために書き綴った文章のなかに、この、「治療する者」の章が書かれている。

ここでの「治療」ということは、整体という領域に限定されるものでなく、おおよそ、この世界で「治療」、つまり問題解決・課題解決にたずさわる人たち(と言えば、ありとあらゆる仕事に就く人たち、日々の問題に向かう人たち)にまでいたる射程をもちえている。少なくとも、ぼくはそのようにこの名著を「読んで」いる。

それは、たとえば、コンサルティングなどの仕事にも通じるところがある。

「相手」、つまり相談にこられる方々の「問題・課題」を、論理的な仕方で理解することに加えて、しかし、それらをのりこえてゆくうえで、不幸や悲しみや病などに焦点をあてるのではなく、ただ、「生くる力をのみ」見る。

どこに<生くる力>が宿り、どのように<生くる力>がひらかれ、どんな仕方で<生くる力>が発揮されてゆくのか。「問題をなくす」というよりも、<生くる力>によって問題の土台さえも解体し、課題をのりこえてゆく<肯定の力>である。

けれども、<生くる力をのみ見る>ことは、実際にはむつかしい。問題に直面するとき、はじめの関心は「不幸をとりのぞく」、「悲しみをとりのぞく」、それから「病をとりのぞく」ことへと焦点が向けられるからである。いわば、「否定の否定」という仕方である。

「否定の否定」という仕方は、どこまでいっても「否定」ということになりかねない。

そのように問われる土台自体をくずしてゆく力として、<生くる力をのみ見る也>と野口晴哉が書いた、肯定の力はある。

「旅の仕方」がかたちづくられるとき。- 「はじめてする」旅の憶い出のなかで。

香港の、住んでいるところの近くの道を歩いていたら、ふと、香港を旅していたころのことを憶い出した。

香港の、住んでいるところの近くの道を歩いていたら、ふと、香港を旅していたころのことを憶い出した。

憶い出していたのは、「旅の仕方」ということである。どのように旅をするのか。どのように旅をつくり、どのように街を歩き、どのように食事をし、どのように人とふれあうか。そのような、じぶんの「旅の仕方」というものは、旅をしはじめたころの影響が大きいのではないか、ということを感じたのである。

はじめて海外を旅したのは1994年の夏のことで、横浜からフェリーにのって上海に入った。この旅の大半は一人旅であり、海外一人旅の魅力にとりつかれることになった。

それから、ここ香港に来たのは、翌年、1995年のことであった。やはり暑い夏の日であった。はじめての飛行機の旅でもあった。香港を経由して、広東省、そこからベトナムに飛んだ。そんな旅のルートに香港を組み込んだのだ。香港は旅の入り口と出口であった。

作家の沢木耕太郎の『深夜特急』(新潮文庫)の旅のはじまりは「香港」であった。後年、沢木耕太郎は、旅の「はじまり」が香港であったことが幸運だったことを述懐している。「旅の仕方」を、香港で構築することができたようだ。

ぼくの「旅の仕方」も沢木耕太郎の経験と交差するようなところがある。ぼくにとっては、海外一人旅をはじめたころの「旅の仕方」が、その後の「旅の仕方」の原型のようなかたちで、ぼくのなかに刻まれている。その「はじめのころ」というのが、1994年の中国(上海・西安・北京・天津)の旅、それから1995年の、香港・広東省・ベトナムの旅であった。

香港の街を歩いているとき、ふと、そんなことを思うのである。

旅というものが、しばしば人生におきかえられるように、「旅の仕方」ということも、日々の「生きる仕方」におきかえることができるようなところがある。「旅の仕方」が旅の初期の経験のなかでかたちづくられるように、「生きる仕方」も、それぞれの「初期の経験」のなかにかたちづくられる。

なにかを「はじめてする」とき、つまり、それまでの「じぶんの枠組み」(コンフォート・ゾーン)からはみだしてゆくようなときに、「じぶん」という経験の核心のようなものがあらわれやすかったり、あるいは「じぶん」をかたちづくる核心のようなものが生まれやすいのではないか。

そんなふうに、ぼくは思う。

そんなことを思い、考えていたころに、香港の大衆食堂で雲呑麺を食べていたら、あの、「旅の仕方」と「生きる仕方」が重なって現れるような感覚が、ぼくのなかで湧き上がってきた。

香港で、「Buy One, Get One Free」(=BOGOF)の威力のまえで。- ピザも、「BOGOF」。

香港のフードコートで食事をしていたら、ピザを売っている店舗のまえに、いつにもなく人が並んでいるのを目にする。ピザを一切れごとに販売しているお店だ。

金曜日の夕方ということもあってこんなにも多くの人たちがピザにひきつけられるのかなぁとなんとなく思っていたら、お店のうえにかかげられているバナーがぼくの目にはいってくる。

「…Buy One, Get One Free …」

どうやら創業記念の企画のようで、「Buy One, Get One Free」(BOGOF)、文字どおり、「ひとつお買い上げでひとつ無料」である。「BOGOF」の威力は圧倒的だなぁと、絶えることのない行列を見ながら、ぼくは納得する。

行列に並ぶのは好きではないから、購入することは考えず、お店の様子や行列の人びとの様子をそれとなく眺めていた。ところが、ふと、行列が短くなる「とき」が訪れて、購入意欲がわきあがってくる。結局のところ、それほど待たずに、「BOGOF」でピザふた切れをオーダーした。

ここのピザは以前食べたときの記憶に反して、おいしかった。これだけ人が並んでいると、ピザのまわりも速く、「出来立て」を食べることができるのが理由のひとつであった。

他に考えられる理由としては、もちろん具材があり、つくる人たちの技がある。最近ときおり感じるのは、香港の人たち(もちろんここではかなり「一般化」している)のパワーが十全に発揮されるのは、「ある水準の忙しさ」が条件としてあるのではないかということである。「速さ」が社会に内蔵されている香港では、この「適度の忙しさ」がないと、リズムが出てこない(ある意味、べつに香港にかぎったことではないけれど、香港の「速さ」の側面においてこれはいっそう重みをもつように見える)。そんなふうに思ったりするのだけれど、あくまでも仮説のひとつである。

と、脇道にそれたけれど、要は、ぼくも「BOGOF」の威力にひきこまれてしまったのである。

香港における「価格への敏感性」にはときどき疲れてしまうこともありながら、ぼくも「価格への敏感性」をいっそう身につけてきたようなところもある。香港の店舗などで店員さんにすすめられ、教えられてきたところだ。店員さんはときおり、「じぶんごと」として、本気でマネーセービング(お金の節約)の仕方を教示してくれるのである(「ビジネス」としてのプロモーションの仕方も、客観的に楽しく聞くことができる。ときに、やはり疲れてしまうけれど)。

こんな状況を客観性をもって「楽しく」眺め、生活している。アドバイスにしたがうこともあれば、きっぱりと断ることもある。どちらにしても楽しさと好奇心でするのである。

でも、そんな客観性をつきやぶって、プロモーションやディスカウントの「威力」はやってくることがある(「お金の魅力」はやはりあなどれない)。こうして「…Buy One, Get One Free …」の威力に圧倒されながら、ピザを購入する。

香港ではどこでも、そんなふうに「誘惑の磁場」にはいりこんでしまう。

「靴」に新たな命を吹きこむ。- 靴磨き職人に導かれながら。

革靴用のクリームをきらしてしまい、香港の街中で探していたのだけれど、探していた品が品切れなどのため見つからない(ちなみに、香港で売られている革靴用クリームには日本製がよく見られる)。

革靴用のクリームをきらしてしまい、香港の街中で探していたのだけれど、探していた品が品切れなどのため見つからない(ちなみに、香港で売られている革靴用クリームには日本製がよく見られる)。

どうしようかと思っていたところ、しばらくのあいだをしのぐために、靴磨き職人の方に磨いてもらうことにする。

そこで、革靴を持って、靴のケアや修理などを専門にしているお店に立ち寄って、靴磨きのサービスを確認する。所要時間を確認したところ、思っていた以上に時間がかかるようで、そのときのぼくにはそんな長い時間の余裕がなく、またお店の雰囲気もあまりぱっとしないので、このお店のサービスを利用しないことに決める。

どうしようかなと思っていたところ、香港の中心部に位置するセントラル地区のショッピングモールの一角で、靴磨き職人の方が靴を磨いている風景を思い出す。その場所を通るたびに、気になっていたのだ。

靴磨き職人の方にじぶんの靴を磨いてもらったことがないのでよい体験にもなる。こうして、この靴磨き職人の方に、ぼくは靴磨きを依頼することにした。お昼時ということもあって、すでに先客がいる。ぼくは、靴磨きを依頼し、番を待つことになった。

ふつうは椅子に座って靴をはいたまま足を台にのせるのだけれども、ぼくはシューキーパーを入れたままの靴を手にもってきていたので、そのまま靴を渡した。ぼくは、椅子に座って、どのように磨かれるのかを間近で見ることにした。どのように磨くのかを間近で学ぶことができるチャンスでもある。

靴が磨かれる最中にいろいろと尋ねたくなったのだけれど、がまんして、靴磨きの動作に目を集中させる。

靴は徐々に色と輝きをとりもどしてゆく。10分から15分くらいだろうか。靴磨き職人の方は大きなそぶりで終了を伝えてくれる。

靴は新たな<命>を吹き込まれれたように、そこで存在感を放っている。「It’s beautiful.(美しい)」。ぼくは、職人さんに応答する。

ここに来て、そして依頼してよかったなと深く思う。

靴磨きにについては、これまでにYouTube動画などでも学んでいたのだけれど、こうして目の前でじっくり見ていると、やはり動画では伝わらないものごとがぼくに伝わってくるように、ぼくは感じたのであった。

家で「埋もれていた」海外のコインや紙幣に新たな命を吹き込み、また、こうしてぼくは、ぼくの靴に命を吹き込む。

ものごとに新たな<命を吹き込む>ときが、ぼくたちが生きているなかではあるものだ。

それらのものごとは、さしあたり「外部」のものごとでありながら、同時に、じぶんの<内部・内面>にそのまま反映するものごとだ。

ひきだしに、海外のコインや紙幣。- 「寄付」で、新たに息を吹き込む。

家のひきだしの奥のほうにたまっていきやすいものに、海外のコインや紙幣がある。ぼくのひきだしにも、オセアニアからヨーロッパ、アフリカ、それからもちろんアジアの国々まで、さまざまな国々のコインや紙幣が「埋もれている」のであった。

家のひきだしの奥のほうにたまっていきやすいものに、海外のコインや紙幣がある。ぼくのひきだしにも、オセアニアからヨーロッパ、アフリカ、それからもちろんアジアの国々まで、さまざまな国々のコインや紙幣が「埋もれている」のであった。

そもそも「埋もれる」ことを望んで、コインや紙幣をキープしていたわけでは、もちろんない。そのときそのときに「思い」があって、ひきだしにいれたわけである。

あるときは、旅の終わりに、素敵な体験を胸に「またぜったい来よう」と思ったのである。つまり、「また使うから」という思いで、ひきだしに入れたのである。

あるときは、やはり「思い出」として、手放せなかったこともある。

また、あるときは、単純にコインが残ってしまい、他の国々でどうすることもできなくて(もちろん捨てるわけにはいかない、と思い)、そのままになってしまったこともある。

そんないろいろな「思い」が、コインと紙幣にこめられて、ひきだしに眠りつづけてきたわけである。

使い切れなかったコインや紙幣は、たとえば、帰りの空港や飛行機(キャセイ航空など)のなかで寄付することができたりする。でも、「どこかで使うかもしれない」と思って財布に残したり、あるいは帰路忙しくしているうちに、気がつけば家のひきだしにしまわれているのである。

ぼくのひきだしには、20年分くらいの、さまざまなコインや紙幣があったわけで、ここまでたまってしまうと、これらのコインと紙幣のあつかいにこまってしまう。なお、コインや小さい額の紙幣は街の両替所ではとりあつかってくれないから、両替もできない。

ネット検索ではあまりいい情報がなく、ぼくの記憶の片隅に、香港国際空港のどこかに「寄付用のボックス」があったのだけれど確かではない。他のひとたちにも尋ねてみたりして、空港に「寄付用のボックス」があるという、ぼくの記憶とマッチする応答もあった。

そんなこんなしているうちに、ユニセフ(UNICEF)が、直接に寄付を受け付けているのをネットで見つけたのであった。そもそもキャセイ航空の機内でのコイン寄付は、ユニセフへの寄付である。海外のコインの寄付の手段としてキャセイ航空の機内がすすめられていることに加え、直接にも受け付けているとのことである。

それで、さっそくユニセフに足を運び、結構な重さのコインと紙幣を手渡したのであった。こうして、家に「埋もれていた」海外のコインや紙幣は、生き返ったのである。

それにしても、家に「埋もれていた」海外のコインや紙幣には、いろいろなことを考えさせられたのであった。

他方で、以前、NGO職員をしていたころ、西アフリカのシエラレオネでユニセフと仕事をしたことも思い出す。これらのコインや紙幣が「支援」の一部として使われるといいなぁと思う。